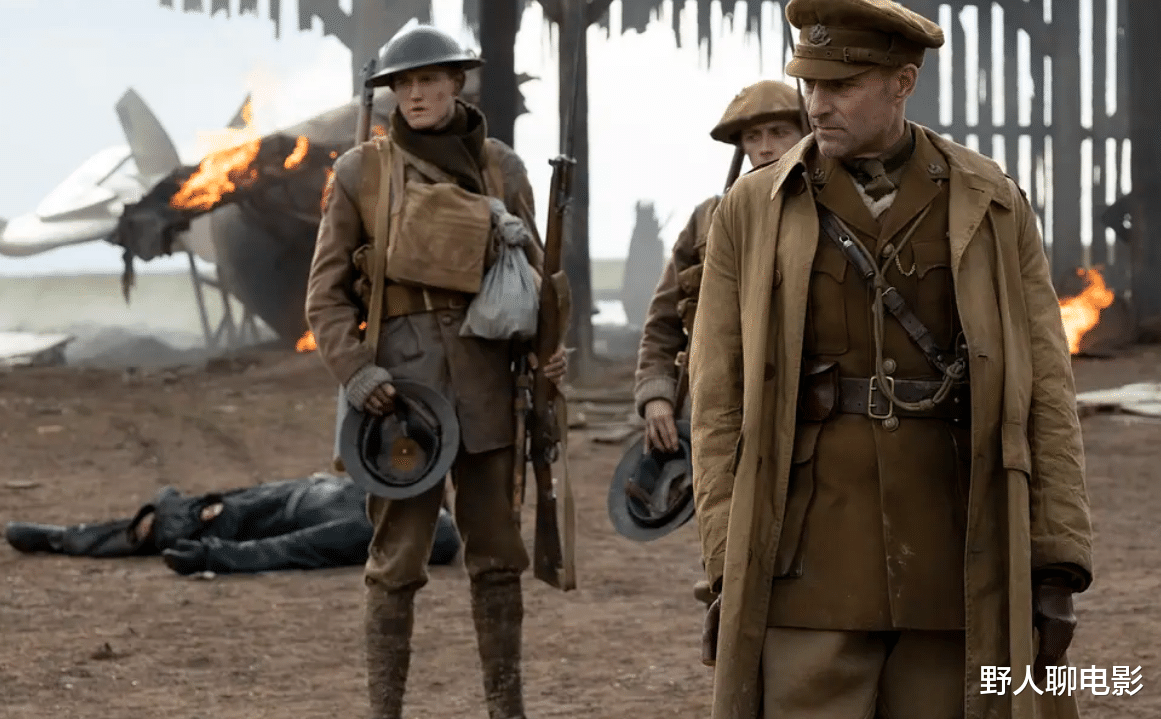

電影《1917》,故事的劇情很簡單:在1917年的春天,一戰英德戰爭的法國戰場上,兩名英國的小兵被軍官挑選去傳遞一項情報——情報的內容是停止發動下一場進攻,而這關乎到1600人的性命。這個劇情的戲劇點在于,這項傳遞情報的任務是幾乎不可能完成的:沒有盡頭的戰壕、德軍的無人區、兩個年僅16歲的小兵和不足24小時的時間。

大多數人在看到這樣的劇情時,肯定已經預先在心里勾勒出了電影的大致框架:殘酷的戰爭、復雜的人性、年輕卻英勇無畏的小兵,輔以好萊塢擅長的CG特效——硝煙四起、戰火紛飛。坐在影院里的觀眾很難不和影片中的角色共情。而《1917》作為一部戰爭電影,其最獨特也最出彩的點就在于,觀眾通過這部電影能感受到的情感共鳴是“沉浸式”而非“旁觀式”的。

當我們談論那些已逐漸遠離自己生活的歷史事件——諸如革命、戰爭時,常常會將自己的思維局限在宏觀視角內,而忽略微觀層面的種種記憶。就比如說,也許熟讀歷史的年輕人很多都知道抗日戰爭期間中國付出了四千余萬條鮮活的生命,卻很少有人會去真正了解一位在戰場中失去兒子的母親,與一場曠日持久的戰爭相比,她的傷痛實在是太渺小了,但卻也是真實存在的。

而戰爭電影的存在則往往會讓我們或多或少的關注到這些微觀層面的故事:從《戰馬》中小男孩與幼駒難舍難分的真情,到《安妮日記》中成長少女心靈世界的內心獨白。無論這些故事是改編自真實事件或是純粹杜撰的,隨著影片劇情每一分的推動,我們都能離電影背后的人與世界更近一分。