在任何時代中,音樂需要的是以真心換真心,而不在于是否“流行”。一首好歌所帶給人向上的力量、生命的厚重、廣闊的視野,是可以陪伴終身的。

文|冷魚

編輯|唐嘉洋

如 果有人發出“華語樂壇倒退二十年”的感嘆,那么一定會有人默契地評 論,“還有這種好事? ”人們無不懷念那個時代: 我們爭論著周杰倫和林俊杰到底誰更厲害,喜歡王菲的人還能經常聽到新歌,五月天的阿信還未長胖,孫燕姿則是許多人心中的綠光……這份名單還可以繼續列舉下去,他們的歌曲我們都聽著、唱著并為之感動,我們常在 KTV 里緬懷那些逝去的青春。

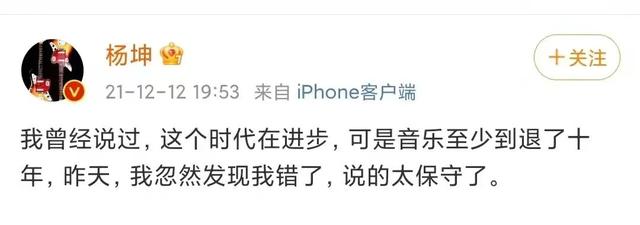

▲歌手楊坤發出“倒退十年”的感嘆

去年有什么流行歌曲呢?很多人沒有答案,但騰訊音樂給出了回答。在2021年TMEA音樂盛典中,騰訊音樂推選了“年度十大熱門歌曲”:《云與海》(阿YueYue)、《白月光與朱砂痣》(大籽)、《浪子閑話》(花僮)、《醒不來的夢》(回小仙)……無一例外全部是“短視頻歌曲”。十首歌以串燒方式組合,總時長4分36秒,每首歌只截取不超過15~20秒的片段。“這都是誰?這是什么歌?”“華語樂壇完了!”,網絡一片驚呼。但高潮音樂響起時,人們驚奇地發現居然有種莫名的熟悉感。原來,這都是些“抖音神曲”,大量用作短視頻的BGM。 在短視頻時代,流行的早已不是音樂或者歌曲,而僅是一小段副歌,是一種“流量歌曲”。它們經歷算法黑箱的層層篩選,到達你我的耳邊,又經過千百次重復后,刻在記憶深處,成了一條可惡的“耳朵蟲”,久久不去。“我還是曾經那個少年,沒有一絲絲改變……”“我們一起學貓叫,一起喵喵喵喵喵……”我相信當你看到歌詞時,腦海里一定會響起那些熟悉的旋律。歌的其他部分呢?無人記得,自然也不重要。

“沒人會為了一碟醋來包盤餃子”,但一些專門生產“流量歌曲”的公司,會先出歌曲副歌,嘗試破解“流量密碼”,得到市場認可后,再獨立成歌。每種風格的歌曲都有樣本與模板,他們用Excel表格統計不同歌曲的數據,實現批量生產。篩選出來的“流量歌曲”則不斷重復重復再重復,并以“近親結合”的方式,生產出差不多的“下一代”。網易數讀曾對50首抖音熱歌進行過一次統計,發現平均歌詞的重復率高達85%,而用萬能和弦、卡農和弦、1645和弦寫成的歌曲在神曲中占比達73.33%。

▲網友制作的吐槽抖音神曲的表情包

我們難以聽出那些“歌曲”的差別,每次的“新歌”都是似曾相識。我們曾期待的,歌曲中原本應有的,對現實的觀照、對情感的呼應、對人生的講述,都讓位于“洗腦”“魔性”“循環”的現實需求。事實上,我們很少談論這樣的“流量歌曲”,任他們來來去去,盡管他們真的很“火”。

這讓人不由得想起過去的時光。在娛樂匱乏的年代里,歌迷會將心愛歌曲的歌詞工工整整地謄抄下來收藏,將偶像們的磁帶盒(或許是盜版的)擺得整整齊齊,拿出攢錢買的MP3去“安利”音樂,還會偷偷地練習歌曲,期待某一次能登臺演唱,讓同學或朋友們都理解自己的喜歡。在人與人密切的交往中,“流行音樂”得以“流行”。

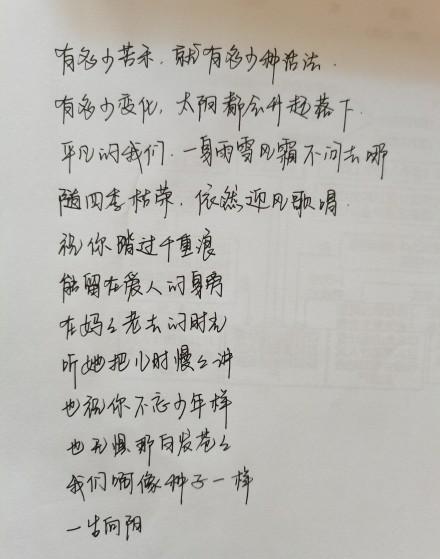

▲網友的手抄歌詞

但隨著經典影視、大型晚會、金曲榜單、音樂節目、音樂電臺等大眾平臺逐漸輝煌不再,數字音樂蓬勃興起、音樂版權逐漸嚴格,“流行歌曲”失卻了原有的公共性,人們退回了自己的小小屏幕內,戴上了耳機,聽著自己的歌,包裹在個人的審美情趣中。

那些曾經賦予音樂的美好想象,生活之外的渴望,聽歌時的豐沛情感,都難與他人說,只有在各大音樂APP制作的年度個人音樂榜單出爐后,才會心有戚戚地曬一曬歌單,附上一兩句牢騷的話。

我們將交流、分享、傳播音樂的方式也逐漸讓渡于算法。大雨沖刷下,“流行音樂”得以“流行”的土壤已經不再,一批批“流量音樂”乘機隨波逐流。但搖滾、說唱、民謠、古風等“小眾”音樂,還在擁躉中保留了“流行”的肌理,在雜亂的江湖中自成一派。近年來出圈的歌曲,大多數屬于這些范疇。但隨著這些音樂品類逐漸走向大眾,主動接受算法的洗禮,那么它們一定也會慢慢“瓦解”“下墜”,實際上已經如此。

▲湖南衛視近期推出金曲翻唱綜藝《時光音樂會》

我們已不再談論流行音樂。只能看著破罐破摔的華語樂“壇”,逐漸被“流量音樂”占據。

對照算法寫歌或成定局,讓人工智能寫點旋律也不是什么新鮮事。但是將這一切都交給機器后,人類與機器的界限又在哪里呢?歌曲這樣的藝術領域應該是人類面對“AI危機”的最終陣地,但好像第一個就淪陷。這讓我想到了圍棋,這個曾認定為不可能被計算機破解的游戲。

變化已經發生,未來的時代會好嗎?在任何時代中,音樂需要的是以真心換真心,而不在于是否“流行”。一首好歌所帶給人向上的力量、生命的厚重、廣闊的視野,是可以陪伴終身的,雖然我可能不會唱,也許久沒有聽到它,但它一來到耳邊就容易泛起淚花。“還記得你說家是唯一的城堡/隨著稻香河流繼續奔跑/微微笑/小時候的夢我知道……”

盡管我們不再談論流行音樂,但那些熟悉的人們依舊陪伴著我們,依舊承載著我們的期待:周杰倫什么時候再出新歌呢?

圖片來源于網絡

初審|唐嘉洋

復審|李玲

終審|黃菲