徐白一簡介

徐白一,字古沙,號天佐人客,1958年生于吉林省長春市,畢業于東北師范大學美術學院,2009年至2018任吉林大學應用技術學院中國古典繪畫研究所所長、藝術系教授。

徐白一自1989年起游歷日本、韓國、美國,舉辦個人展覽、交流講學,2001年至2008年旅居紐約,專注于繪畫研究與創作,飽覽歐美各大博物館。

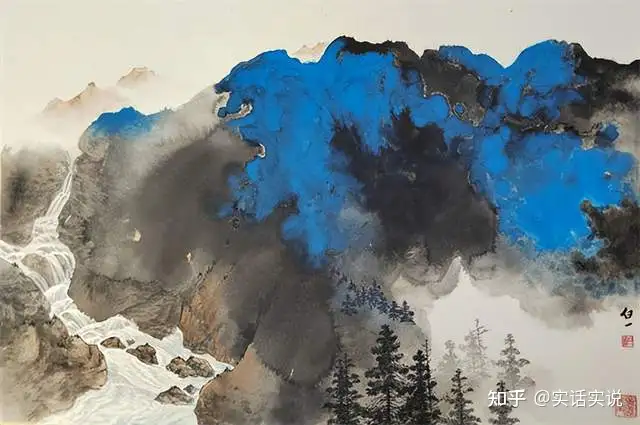

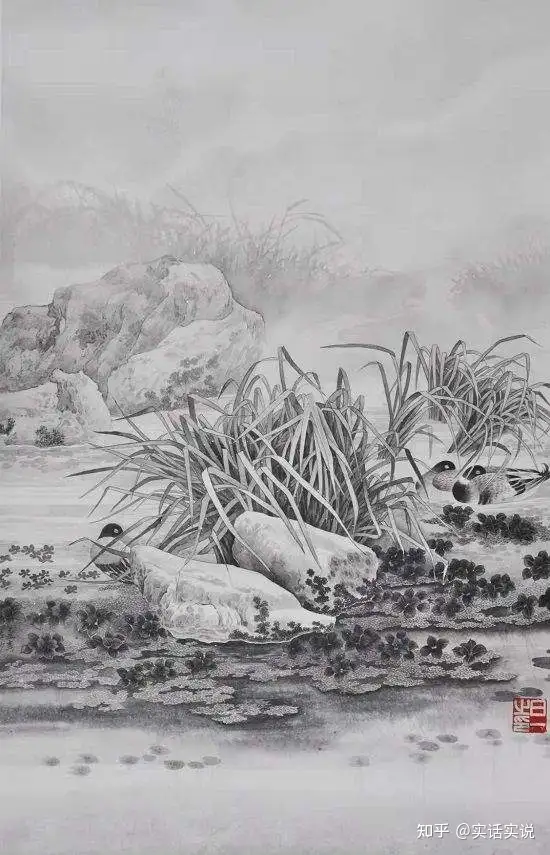

創作上主張回歸古典,提出“中國畫是在一個文化精神狀態下的兩套標準,即:五代至兩宋畫家畫的標準和以詩書畫印為一體的文人畫標準,而文人畫只是中國畫的一個組成部分,絕不是中國畫的主干標準和唯一標準。”通過近四十多年的研究,徐白一在理論上總結出中國東北的審美精神是由六大要素構成,即:大、平、廣、遠、荒、冷!六大要素,并建立起一套相對應的繪畫形式上的語言表現體系。以宋人繪畫之法理,融合西方繪畫構圖的可視性等要素,用古今中外繪畫的有用之法,潛心研究表現中國東北的平原風貌之景色,開東北大地平原繪畫之先河,尤為善于表現北方平原冰雪,其作品氣勢恢弘、清氣滿天,大氣磅礴、振人心魄。

多年來,在國內外多次舉辦個人畫展聯展。

1993年長春舉辦“徐白一一師生工筆花鳥畫展”。

2011年珠海大香山美術館舉辦“徐白一國畫精品展”。 2012年應毛主席紀念堂邀請現場創作巨幅畫作《北國風光》。

2013年天津人民美術出版社出版《徐白一畫集》。

2014年紐約黃氏藝廊舉辦“曠古高遠·細筆暢神——徐白一工筆山水畫展”。

2017年吉林文史出版社出版《廣遠堂藝話》—— 徐白一談藝錄。

2017年吉林攝影出版社出版《徐白一 》—— 獨處塞外自成一統。

2019年人民美術出版社出版《徐白一畫集》。

2019年3月在中國美術館舉辦“大美長白·情系平原——徐白一工筆山水畫展”。

2019年6月在紐約卡羅藝達沙龍舉辦“徐白一潑彩小品山水畫展”。

2021應楊開慧紀念館之邀創作巨幅畫作《待到山花爛漫時,她在叢中笑》。

2021年榮寶齋出版社出版《徐白一小幅山水精品集》。

曾在美術專業核心報刊上發表多篇學術論文及作品。

在曠古高遠的繪畫世界里行走

——寫給畫家徐白一教授

禾子

冷艷、高遠,惟余莽莽;

白山、松水,天寒地凍;

飛鳥、長空,冰雪消融……

這就是徐白一先生畫作的東北風情與繪畫世界。他的工筆山水、花鳥繪畫的魅力就在于東北無形之大美,是用有別于業已成型固化的,文人畫符號的古典式繪畫語言模式表現出來的特性和審美。

觀之,大野長天、曠古無垠,氣勢恢弘;思之,積累沉淀,痛苦煎熬,孑然前行;認之,天地尋夢,抽絲剝繭,不懈追求。知之,天人合一,制心一處,渾然天成。賞讀徐白一先生的畫作與文章,最大的感受就是——尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而道中庸。此亦乃白一先生的做人之本。

(徐白一先生畫作)

認識白一先生是在2012年的深秋。

見到他第一印象是既親和又高冷,個頭不高,不胖不瘦,頭發稍長,從上到下流露著藝術家的氣質和風采。同時,從他作畫的一舉一動中,我觸摸到了他追求藝術的那種寂寞的忍耐和孤獨的情愫。在他通往藝術高峰的路上,歷經坎坷和艱辛,歷經磨難和痛苦,歷經煎熬和成功。一路走來,無人相攜,只有默默前行,從他的臉上我讀出了一個藝術家與眾不同的內涵。那時,他剛剛完成毛主席紀念堂的畫作《北國風光》,據說,為了按時完成這一光榮而艱巨的任務,他每天都在紀念堂里作畫,連續數日足不出戶,歷時近60天之久,付出了自己全部心血。該畫以《沁園春•雪》為主題,整幅作品長4.5米,高1.8米,是紀念堂成立以來首幅創作于毛主席紀念堂現場的繪畫作品。畫面以蒼茫的天際為背景,遠處綿亙著巍峨的群山,近處林立著蒼勁的松柏,以水墨為主,夾帶少許淡彩,筆觸細膩傳神,氣勢磅礴,畫境幽遠,以靈動飽滿的雪之風韻彰顯毛澤東主席“北國風光”的豪邁氣概。

白一先生生在東北,長在東北,對大東北有著濃厚而樸素的情感,他將內心最真摯的情思賦予了長白山以及東北大平原,獨創了自成一派的“大、平、廣、遠、荒、冷”繪畫風格,每一幅畫作都散發著東北黑土地特有的韻味和芳香。他又根據這六大主體審美內涵,研究并總結了自己獨特的藝術創新理論,即原象繪畫藝術。正如他自己所說,藝術是藝術家內心的人生自覺,是藝術家內心真情實感的體現。他用自己近40年學習研究繪畫的酸甜苦辣,道出了一位藝術家歷盡大半生付出的汗水和心聲,他謙虛地認為是淺顯的自我認識。曾有位知名人士評論白一先生的作品,是中國北方平原繪畫的開山之作,并已形成了一個全新的流派叫平原畫派。這一畫派的形成標志著平原美學特性的審美有了屬于其自身的語言及審美體系。其恢弘博大,平遠深邃,豪放廣闊的抽象內涵表現得淋漓盡致,他有一種超越一切物質可感而不可言的東西。這正是白一先生繪畫作品的魅力所在。

說起原象繪畫,白一先生認為是借助寫實細膩的繪畫語言、唯美動人的畫面效果,把萬物之本真——元氣、真氣、清氣轉換后表現出來的一種有原無型無象、沒有辦法表現出來的氣感。通過研究將無形的天地之氣所包含的博遠之精神展現出來,所要表達的是一種無瑕、超越一切物質的孕育于天地間的勃然真氣。讓觀者感到一種超凡脫俗、恬淡清幽,并有似與畫面暢游于天的逍遙之感、沐浴大野原生之美,直達生命本質表現的盡善盡美之境界,由此更能體現藝術家的精神內涵。

無論從白一先生的才情、氣質、學問、修為以及創作與繪畫心態等方面看,其中都蘊含了他對自然、對社會、對人生的深切關注,畫里畫外,字里行間,滲透著他對藝術對自然美的追求,征服并打動了每一位觀者的心。連他八十多歲的父親都說:“我們徐家雖世代書香,但從來沒有達官顯貴,更從來沒有出過畫家。雖然他在教書之余搞一些自己喜歡的創作,大都屬隨性而為,但在我看來他已然是一個具有一定水準的畫家了。” 凡藝術上有大成就者,無不經歷一個煎熬、苦悶與矛盾的漫長過程,白一先生亦如此。他在《我說我》一文中提到:“每個人的成長都有一個情結,而每個人又都有屬于自己的內心世界,我也不例外。我時常感覺到孤獨和無助,有一種沒有人理解自己的蒼涼感,好像這個世界只有我一個人似的。回想自己的成長經歷,感慨頗多,雖然有諸多不順,但還算是幸運的。雖然自己沒有弄過潮,沒有趕過時髦,也從未出過名,卻也獲過一些美展的各類獎。”他曾為自己寫了一幅對聯,上聯是“心安是福不求聞達”,下聯是“身處世外勤修自我”,橫批是“靜心養德。”

據了解,白一先生曾舉家移居美國,足跡遍布美、歐及日本、韓國、港澳等。先生在國外遍覽世界各大著名博物館、美術館及當地名勝古跡。近觀國外古典繪畫之精華,細研中國古典名作之精髓,在原有的基礎之上又有了一次飛躍式的提升。八年后,他帶著對故土深深的眷戀回到了家鄉,繼續行走在他終生熱愛的、永不停歇的繪畫世界里。在與其交流中我感覺白一先生是孤獨的,是平靜的,也是狂熱的,他在孤獨中體會自己、自然與生命,在平靜中沉淀生活、思想與歲月,在狂熱中創造靈感、激情與表現。宋代郭若虛在《圖畫與聞志》著作中把畫的氣韻與人的品德相聯系,“人品既已高矣,氣韻不得不高,氣韻既已高矣,生動不得不至,所謂神之又神而能精焉。”白一先生的畫作中整體筆墨線條非常瀟灑、流暢,足見其深厚的筆墨功夫。并且能隱約看到白一先生創作中精神情感的宣泄,以及創作激情在內心的燃燒與釋放。正因如此,他的思維永遠閃爍著創作的欲望,令旋轉不停的筆觸不斷升華且鮮明有力,充溢著智慧和靈氣。讓觀者無不為那激動人心的畫面效果而感動、震顫且心潮激蕩,因為那是一種帶有原始的沖動和最本真的創作激情。

白一先生是一位畫家,也是一位理論家,他在山水之間吸收營養、生發靈感,將詩情畫意訴諸筆墨,其作品以靜極至虛,應和無形之美,以雪域之韻,表現平原之美,筆墨技法在心靈的平靜、澄明之中,不留痕跡、不事雕琢、不見張揚。他把自己融入了大自然,并與畫作水乳交融,兩相依存,他對一切技法與悟性的把握,皆歸于境界的提升和再造,這是一種信仰,也是一種創造。唐朝畫家張璪說過:“外師造化,中得心源。”這是白一先生所追求的,也是他一直努力去實踐的目標。白一先生不乏文人氣質,素養更全面,修為更深厚;繪畫功力之扎實、筆墨之熟練,兩者的深度融合使其繪畫獨辟蹊徑、逸趣橫生。面對紛繁復雜的世俗,白一先生的畫作無疑給我們的生活提供了一方寧靜致遠、超凡脫俗的精神家園。總之,白一先生的畫是高深幽雅的。這與他本人率性淡然的氣度與良好修為有直接的聯系,正是有了這種內心的修為,才有了他畫中特有的曠古高遠的意境及深厚的理論思想。我認為他的畫到目前為止仍獨樹一幟,堪稱是原象繪畫的開拓者和領軍人物。

近兩年,白一先生又去美國了,我們偶爾在QQ里交談。那是去年的一個夏天,我與白一先生相遇,才得知白一先生得了重病,而且一直在美國治療。當時,我的心情極為沉重,可談話中白一先生卻把死看得很輕松,心態也很積極向上,看不出他有一絲的哀怨。他說,生死有序,往來有常。圣人不談鬼神,君子笑談生死。其實,在化療期間,藥物反應極為強烈,經常惡心無力,他將自己喜愛的發型剪掉了,他的情緒和身體也受到了殘酷的折磨,眼前的現實讓他感到絕望,孤寂清冷的心情達到了冰點。盡管如此,白一先生仍堅持寫東北平原冰雪繪畫的學術文章,還為即將出版的《廣遠堂藝話》一書做準備。在能行走的情況下,經常出席一些書畫展,與在美國的知名華人書畫家交流座談,參加美國華人舉辦的各種公益活動,并舉辦個人關于中國畫與欣賞的主題講座。每一天每一小時甚至每一秒,對白一先生來說都是珍貴的。在白一先生病情好轉時,他興奮地寫道:“世上哪有無瑕璧,人間更少不病翁。余已年近一甲子,兩場大病后重生。”

繁華歷盡,方知平凡是真;回首滄桑,只想平淡如水。一個人能承受多少,就能收獲多少。當一個人承受了非凡的孤獨和寂寞,熬過了最無助,最痛苦的時候,他就會變得強大起來。在這里,我衷心地祝愿白一先生身體會越來越好,繪畫道路會越走越寬,畫作會越來越生動驚世。

附:徐白一先生部分畫作賞析