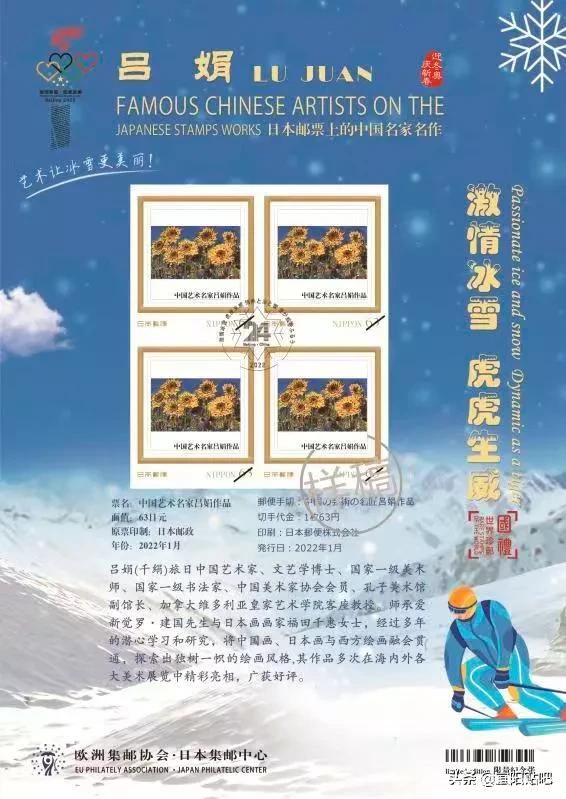

2022年1月,日本郵政局發行了以旅日中國藝術家呂娟女士作品《向日葵》為題材的紀念郵票!這是我們中國在日華人華僑的驕傲,可喜可賀!

呂娟作品為題材在日本發行的郵票

旅日著名華人畫家-呂娟

呂娟(千絹)旅日中國藝術家、文藝學博士、國家一級美術師、中國美 術家協會會員、中央美術學院客座教授、加拿大維多利亞皇家藝術學院客座教授。

師承愛新覺羅?建國先生與 日本畫畫家福田千惠女士,經過多年的潛心學習和研究,將中國畫、日本畫與西方繪畫融會貫通,探索出獨樹一幟的繪畫風格。

其作品多次在海內外各大美術展覽中精彩亮相,廣獲好評,被業界人士譽為櫻花女王。

2017年,呂娟作品《向日葵》被世界六個國家同時發行紀念郵票。她創作的日本畫《櫻花》2018年入選日本新日春展,創作的彩墨畫《向日葵》2018 年入選新加坡美術展,創作 的彩墨畫《櫻花》2019年入選法國巴黎盧浮宮國際藝術沙龍展。

其代表作品《百年櫻花》、《紫藤》、《吉祥之光》等系列作品,深受海內外各界書畫家和收藏家的喜愛及高度好評,并在榮寶齋、瀚海、保利等各拍賣行連續拍賣成功。

【執大象,天下往】

——關于旅日著名畫家呂娟近作之私見

藝術的本質無非是提供一場審美愉悅,當然它也可以敘事,以特有的語言方式。音樂有音樂的語言,舞蹈有舞蹈的語言,繪畫有繪畫的語言,各各在自己的語境自說自話,懂,是知音,不懂,可以觀音。

作為一名藝術學部的教員,我關注呂娟女士的作品已經好多年了,她的畫展,無論是在日本還是在中國、甚至在歐洲,每每為觀眾和藏家帶來驚喜。呂娟的創作,素材也罷,風格也罷,都沒有傳統藝術的“窠臼”,沒有我行我素的“執念”,所以她從一出道就讓人感覺出她一直在從事各種嘗試性創作,在她身上始終涌動著某種“雖千萬人吾往矣”的決絕,同時也有“眾里尋他千百度”的審慎,因而每一幅畫作都讓人懷著不可言說的期待,抑或是某種實驗主義探索。所以,每當我感覺呂娟正邁入某種藝術的境界時,她忽然就筆風一轉,獨自去另辟蹊徑了。比如,最近聽說呂娟忽然終止了油畫創作,卻迷戀上鉛筆素描,一味追尋她的“大道至簡”和“樸拙之美”。

藝術是需要些天分的,天分不是后天所學。呂娟繪畫藝術的起點非常高,她畫牡丹,花色疏朗,無視中國傳統繪畫的筆、墨與宣紙的素描關系,她畫櫻花,更留意櫻花的古拙堅忍而不是凄美、不是漫山遍野的絢爛,這很像明清小品里的“閑筆”,中國古代文人最看重這閑筆的信手拈來,用的好,令文章一下子蕩開。

據說她的藝術理念未曾真正受過什么影響,并且她本人也不是科班出身,她在赴日留學之前是學醫的,畫畫僅僅止于孩童時代的一個小小的愛好。值得慶幸的是,這個愛好就像一團飄忽不定的火苗在她心中從未熄滅,終于燃成一堆精神篝火照亮了她后來的藝術的世界。

但是,從呂娟的作品里我們顯然又能看到很多藝術流派的枝蔓在生長,似乎很多藝術名家都潛移默化地影響著她。她立足日本,無問東西博采眾長。不過,情懷還是東方的,而畫風趨于歐化,尤其是新近她在東京展出的那一批作品(我指的是令和四年二月在中國文化中心出展的一批油畫、巖彩作品),數量雖不多,但是讓人欣喜地感受到某種“君子豹變”,甚至與二十世紀初葉蓬勃于法國的藝術思潮有那么一縷遙遙的呼應。

提到二十世紀初期的法國,自然,人們會想到脫胎于歐洲古典主義藝術的印象派,想到莫奈、塞尚、雷阿諾、畢沙羅……東洋也罷,西洋也罷,藝術在境界的高絕處一定是相通的,陳丹青說過:“將中國畫同西方繪畫作比較,并無深意。或許干脆沒有意義:不涉是非、對錯、高下;只是兩頭看見,略有感知。中國和西方的畫家終于想通,不再癡心狀物而玩味筆墨,以畫娛畫。……不尚據實寫生的中國畫從來不曾消除物象的形跡,崇尚寫生的西畫卻經由寫生而使畫布上的物象徹底抽象了。”

——藝術必須續代傳承,這里邊有一種集體無意識,但是藝術更需要超越與創新。如同印象主義重新研究光與色彩的微妙關系一樣,呂娟曾經一度醉心于水墨畫的物象生成與“道具”之間的不可思議之處。

比如水墨畫中的元素:宣紙與墨,一黑一白,對應了道家哲學里的陰陽,而水在調和陰陽兩級當中是一種重要的媒介,水隱含著某種神秘的密碼,誰破譯了水的密碼,誰就可以進入一個嶄新的藝術領域。

作為“介質”的水的存在感,給了我們一個重要提示。在欣賞呂娟的水墨、墨彩作品時,所有氣場、氣度、氣象、氣勢都呈現出某種水的彌漫狀態。——上善若水,水有無往而不利的“柔德”,難怪上古的先哲認為水的德行最接近于“道”,道在一切象中,如水的恢弘,如汽的朦朧,恍兮惚兮。這就是呂娟的作品,無論是水墨、彩墨還是巖彩、油畫帶給觀者的最初的、最直覺的感受。

我想到一個尚屬于陌生概念的藝術史上的“生僻詞”:道象主義。旅居法國多年,并且獲得巨大國際聲望的畫家王衍成先生說:“對一個藝術家來說,有的人選擇具象的道路,有的人選擇抽象的道路,這是兩個常規的選擇,也是大多數藝術家的選擇,當然我們并不認為哪一條道路更先進。但是,我相信,目前的藝術家還有第三條道路可選擇,這條路既不是具象也不非同于抽象。”

于是,就有人開始把王衍成先生提倡的“具象與抽象之外的第三極”稱呼為道象主義。——道象主義藝術抑或概念,在當代其實更像一面旗幟,無論東風還是西風,都會被吹得獵獵作響。王衍成先生近幾年的創作,出離開具象與抽象,“他尋求的是氣韻和暗物質在畫面中所產生的精神語言,這種語言既不是有形的,但又是存在的。作為一種藝術形態,我們且不能把它簡單地理解為儒家的“中庸”,——阿城在《威尼斯日記》里提到過一個奇妙的意大利語“mezzanino”,它在建筑上稱為中浮雕,“既不是平面的,也不是立體的,是它們的中間狀態;”在音樂上則是“既不是很響,也不是不響”……

由道而象,是藝術家的創作;由象而道是觀者的領悟。歐西人對道的理解,或許更偏向于他們的《圣經》里‘約翰福音’中的一句:“太初有道,道與神同在,道就是神。”(In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.)但是一提起這個道,一個中國人通常會很自然地想到老子,想到《道德經》,并且脫口而出:“道可道,非常道。”

在古老的東方文化話語系統里,道是遍布宇宙的某種神格化的大義,道甚至先于宇宙而存在,是宇宙的本原,它蘊蓄于時間與空間里卻不可名,不可說。《道德經》第二十一章:“道之為物,惟恍惟惚。恍兮惚兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物,窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。”在我以閱讀的方式“遙看”呂娟女士的作品時,我總是不由自主地想起這一段老子語錄,并不厭其煩地求證其中的“信”。

然而,我并不希望簡單地把呂娟的作品歸為“道象主義”,盡管道象主義藝術正在演變成某種非常時髦的“新概念”術語,越來越被大批量復制出來。久居于東西雜糅的日本,呂娟的藝術美學依然是純粹東方的、有物有象,仿佛是太古的漫漫洪荒傳來的一束光,這種物與象,不是科學有待證明的“暗物質”,它僅僅是超越了我們有限的語言系統,在蒼白的言語之外,在無奈的思維之外,而難以描述。

上海交大的余治平教授是研究董仲舒的高人,記得他有一次訪學日本時說過,呂娟的抽象巖彩畫里洋溢著難得的“天人感應”的氣息,那些畫面可以看做是將東方哲學具象化的一種嘗試。難怪呂娟的色彩一向是強烈的、刺激的,誰都知道當光線足夠亮,人眼是不可以直視太陽的。她畫櫻花、畫牡丹、畫向日葵,總是賦予柔弱而美麗的生命以鮮艷、張揚、蓬勃的精神,抑或是畫家自己的氣場首先感應了筆下的花的容姿。

具象之中藏著語言,語言編織出人類獨有的抽象思維。在這里語言符號如果不能精準地建立它們與物象和事象的對應關系,語言即變成佛家修行中遇到的“障”,變成了表達的局限,是大腦的桎梏。

莊子在他的名篇《秋水》里就說過:“可言論者,物之粗也。可以意致者,物之精也。言所不能論,意所不能致者,不期精粗焉。”莊子道出了語言的可疑,同時,他也相信世界上有人類的言與意都不能對應的“現象”的存在。漢魏時期已經有學者開始了言、意、象之間的思辨功課。王弼在《周易略例•明象》中說道:

“夫象者,出意者也;言者,明象者也。盡意莫若象,盡象莫若言。言生于象,故可以尋言以觀象;象生于意,故可以尋象以觀意。意以象盡,象以言著。故言者,所以明象,得象而忘言;象者,所以存意,得意而忘象。猶蹄者所以在兔,得兔而忘蹄……”

大自然最真實的萬象叢生,在畫家呂娟的眼睛里其實也可以不那么真實,我們以為她是在捕捉真實,而她正刻意傳達給我們某種“假象”,以她幽玄的、迷幻般的色彩的語言,喃喃自語。

從這一點上說,作為畫家的呂娟,她不屬于某一類嚴肅的藝術敘事者,而是一位深刻的藝術思索者。——所謂:我思故我在。

(小山芳治:日本東亞大學藝術學部非常勤準教授,日本文學博士、古美術收藏家、出版人)

?