拍賣總裁的會客廳

作者/方鳴

方鳴,編審,文物鑒賞家,作家。原中國華僑出版社社長兼總輯,中國人民大學(xué)博物館館長。

?

?

馬貴仁先生是北京天貴仁順拍賣公司的總裁。知道了他的名字,也就大致記住了這家拍賣公司的名字。天而貴,仁而順,是君子之道,也是天地之道。

馬總的會客廳就是一間畫廊。除了墻上的畫,就是茶臺上的茶,還有魚缸里的魚。朋友來了,無非就是看畫,喝茶,賞魚,這就有了一種別樣的情調(diào)和氛圍。

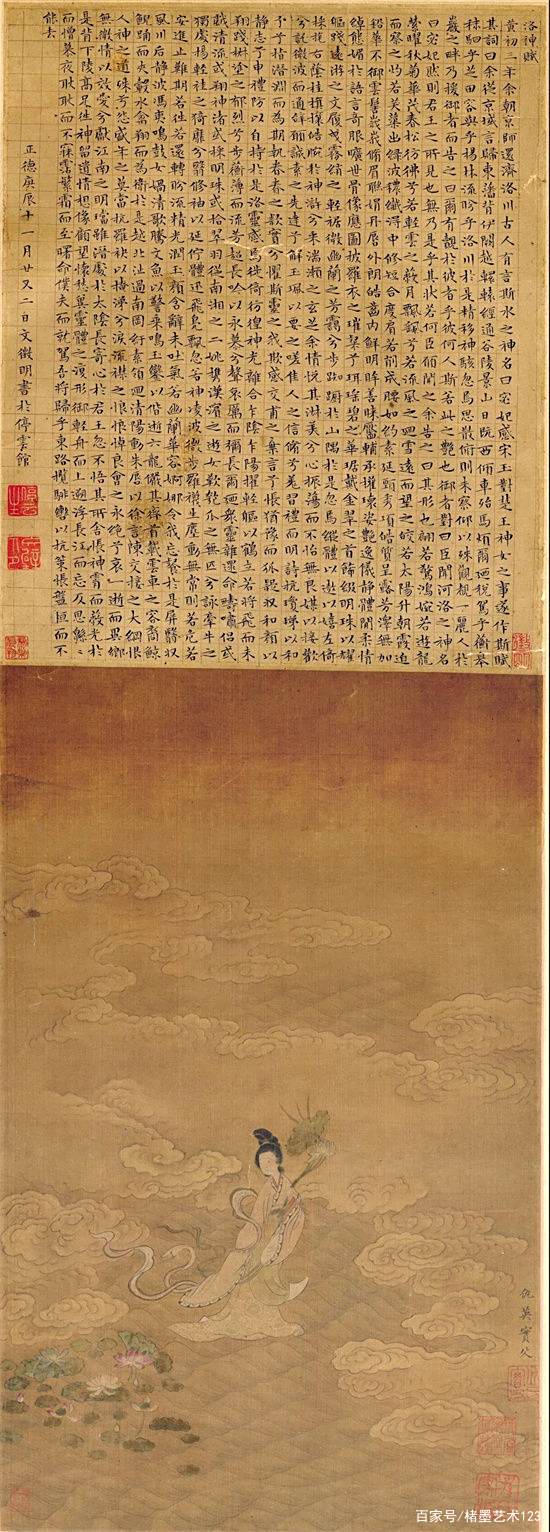

我很喜歡在馬總的會客廳里閑坐,或者站起身來,去看墻上掛的《洛神賦》。馬總說他能在一幅破舊的老畫前一站就是一個小時,看畫絹的毛邊和破損處,看畫幅上面的殘筆。我呢,也在《洛神賦》前站了一個小時,看洛神凌波微步,羅襪生塵,灼若芙蕖,丹唇外朗,髣髴兮若輕云之蔽月,飄飖兮若流風之回雪。

洛神賦/文徵明書法,仇英繪本

《洛神賦》是中國繪畫史上的最美畫境,自東晉的顧愷之始,宋元明清各朝都傳有洛神遺韻。這一幅《洛神賦》是明四家之一仇英的水墨仙筆,神光離合,芳澤無加。畫幅的詩堂是同為明四家之一的文徵明的小楷神作,抄錄了曹植的千古名篇《洛神賦》,竦輕軀以鶴立,若將飛而未翔。因而這是一幅賞以雙珠,賜以合璧,仙神同框、日月生輝的曠世佳作,春風大雅,秋水文章。

也許是看我站的時間久了,馬總趕緊招呼我:坐坐坐,您坐著喝茶。我剛坐下喝了一口茶,卻又看見窗下斜靠著一個畫框,取來看過,竟是一幅宋代的對弈圖,無款。

對弈圖,唐代的無名氏畫過,敦煌壁畫和遼墓壁畫畫過,五代的周文矩畫過,宋代的趙令穰、趙伯骕畫過,元代的冷謙畫過,明代的戴進、周臣、張路、文徵明、唐寅、謝時臣、尤求畫過,清代又有戴本孝、黃慎、丁觀鵬等人畫過。對弈圖似若古奧幽秘,本身就是一個充滿玄機的棋局。馬總會客廳里的這一幅對弈圖,出神入道,高妙就在乎神道之不可言說之處,充滿隱喻和象征。

對弈圖

我和馬總就對弈圖有過一番討論。馬總說,這幅畫的高度應(yīng)在趙子昂之上,年份不會晚于北宋。我同意。馬總學(xué)畫多年,深悟畫理,技進乎道,藝通乎神。我說,畫者會不會是趙令穰?他說,趙令穰到不了這個高度。我說,再想一想誰?他說,大膽設(shè)想一下:宋徽宗趙佶!我說,趙令穰與趙佶亦有交游,他說,還是趙佶技高一籌!

這一盤棋,我和馬總對弈,我的帥是趙令穰,馬總的帥是趙佶。也許是一盤下不完的棋。下不完有遺憾,但下完了也就落寞了。那就不分勝負,再下一盤。

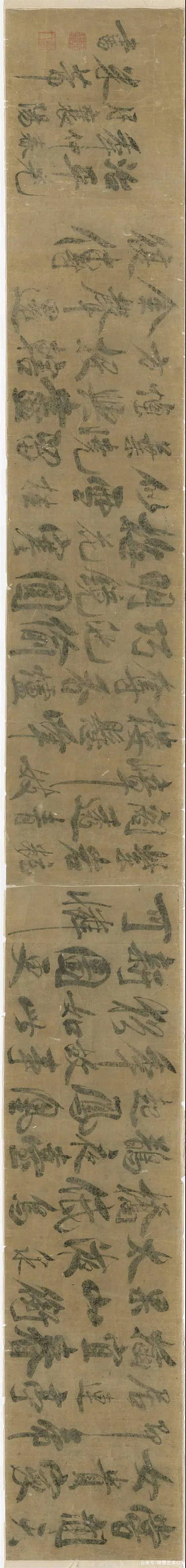

剛剛又喝了一口茶,我還在想趙令穰,馬總又說,我再給您拿一件好東西,您看看怎么樣?說著,他便從里間拿出一幅書法長卷攤開在地上。

只是一眼,便是一驚,不必看款,知是米芾!仔細拜觀,這真真切切是米芾的真跡啊,風神俱全,精妙至極!我半蹲半跪看了許久,竟像是仰望一棵參天古樹,枝枝蔓蔓全都看遍,秋蘆雁集,雪柳鵲棲。認得上面寫的是一首唐人長詩,其中有這樣幾句(節(jié)選):

亭插宜春果,山銜太液泉。

紫巖妝閣透,青嶂妓樓懸。

峰奪香爐巧,池偷明鏡圓。

梅花寒似雪,桂葉曉留煙。

唐人詩中的每一句我都欣賞,而米芾筆下的每一字我都喜歡。如果說馬總有一雙鷹眼,目光如電,貴不可言,我也自認有一雙鴿眼,專門能看字間的運勢和字面的氣息,又能穿透紙面,看紙底經(jīng)緯間散之不去的煙云。我一個字一個字地看過去,每一個字都是一輪風月,每一個字都是一個米芾,這應(yīng)該就是《華嚴經(jīng)》所說的“一葉一如來”了。

米芾書唐詩手卷

我奇怪,馬總怎么能有這樣的好東西?馬總說,是客人送來的。馬總平日說話,天高海闊,又總是云淡風輕;激情四射,卻又靜如止水。其實就是馬總的命緣太好,風清揚道,天助良人。人們都說常在河邊走,哪能不濕鞋。馬總喜歡觀海,鞋被海水浸濕就該是常有的事。

馬總又豈止是觀海。他早年曾當過五年海員,所以才有了海洋一般寬博的胸懷。在古物之海中航行是需要有胸懷的,能容得下歷史和世界,裝得進歲月和人生。馬總就是這樣一個航海者,思接千載,視通萬里,大道行思,知而行遠。

馬總21歲時就做過企業(yè)主,后來又去當海員,歷練了一身硬朗的骨骼和硬漢的氣質(zhì)。商海他也下過,自然之海他也下過,海天無棱,風月逢迎。2009年他拎著一個紙袋子獨闖京城,2015年在北京金街的天倫王朝飯店舉辦了第一場藝術(shù)品拍賣會,坐無虛席,火熱爆棚,從此開始了他的天貴仁順拍賣之旅。

有意思的是,他既是拍賣公司的老總,又是一個普通的拍賣客。作為一個收藏家,幾年來,他入藏了大量重要的書畫,但其中許多珍品竟是在他自己的拍賣會上拍來的。他喜歡現(xiàn)場感和參與感,癡迷于會場上熱烈的氣氛,他愿意與場上的所有人互動。那些相識或不相識的競買人,既是他的客人,又是授藝于他的老師。他總是站在會場盡頭的角落里,洞觀場上風云,看云起云落。他知道哪些是真正的行家和有眼力的藏家,他觀察他們的出牌,也隨時調(diào)整自己的舉牌策略。他捕捉會場上微妙的情勢變化,洞悉其中的奧秘,享受心跳加速的感覺。他更像是一個兇猛的烈獅,躍起或者匍臥,他都雄壯威武。而不管最終雁歸何處,花落誰家,他都是歡愉的,欣然的,甚至是亢奮的,癲狂的。這個時候,他便既不是拍賣客,也不是老板,他只是回旋在會場上方抖動的空氣,他已無我,他已無敵。

馬總有真性情,馬總是從海洋里游出來的,他是一條魚,逡巡在自由之海。他感恩丹東,丹東是他生長的海濱;他感恩北京,北京是他創(chuàng)世的海洋。他的會客廳的大魚缸里養(yǎng)有兩條銀龍魚,他觀察魚,了解魚,也反觀自己,認識自己。也許終有一天,魚化龍,馬總也實現(xiàn)了他自己。

其實,馬總的魚缸里的魚,就是一幅鮮活的雙魚圖,你看他的墻上,恰恰也掛著一幅八大山人的雙魚圖。我不知道,馬總是因為喜歡魚而喜歡八大的畫,還是因為喜歡八大的畫而喜歡魚。但是,馬總確實是因為兼而喜歡魚和八大,便常常自己去畫八大的魚。馬總畫魚,太像八大,只不過,八大的魚,是出世的,在世界的外面;而馬總的魚,是入世的,在世界的里面。所以,看馬總畫的魚,如果能看到圖畫的B面,那一定就是八大的魚。

八大山人:雙魚圖

馬總還畫鳥。馬總當年在海上看過太多的鳥,他知道鳥的世界就是天空。天空是空有,天空又是空無。馬總的鳥也是學(xué)八大,遺世,獨我,睥睨,冷逸。馬總還善畫空枝,不著一筆,卻能寫遍枝椏。天地萬象,畫物易,畫無難。物是美學(xué),無是哲學(xué);物是現(xiàn)世,無是萬世。

茶喝好了,我向馬總告辭。馬總送我一個紙袋子,里面是他畫的一幅雙魚圖。我接下了,卻想起他十余年前初進京城時,也是拎著這么一只紙袋子。歷史總是有許多相似的圖影,也有許多可以綴連成篇的故事,想必八大山人當年也一定曾把雙魚圖酬贈友人。

走到外面的世界,陽光灑落,裝著雙魚圖的紙袋子便瞬間化為我手執(zhí)的一份記憶的畫典,記錄著馬總的會客廳的故事。故事成為記憶,記憶成為歷史,歷史成為收藏,收藏又成為響徹拍賣場的那一聲清亮的錘音,飄落在悠長的時空深處……于是,一個老海員又聽到了遠方海輪汽笛的回響。