引言

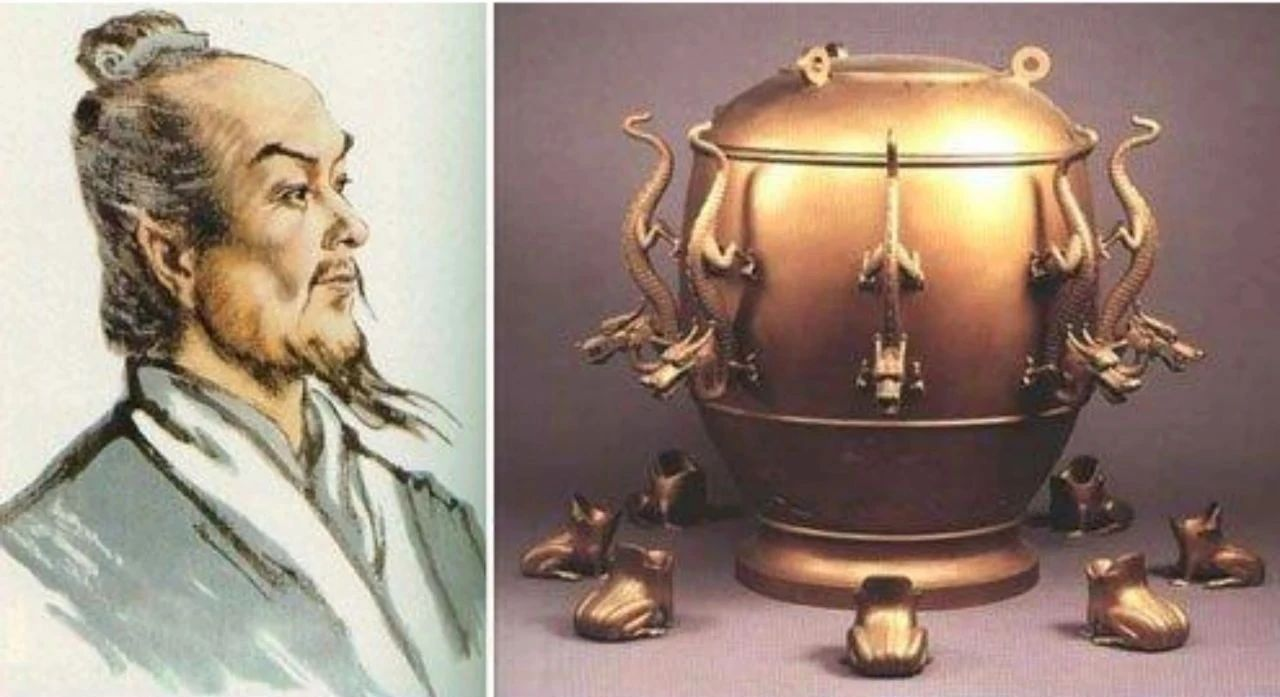

“如有地動,尊則振龍機發(fā)吐丸,而蟾蜍銜之。”

這是《后漢書》中關于公元132年張衡所發(fā)明的侯風地動儀的描述。促成這一歷史性創(chuàng)造的是,此前的三十年間,中華大地上一共發(fā)生了26次載入史冊的大地震,給百姓生產生活造成了莫大傷害。

哪怕只是龍口指示的一個大概方向,幫助古代消息閉塞的中央政府,及早做出判斷和準備,對于爭分奪秒的抗災救災來說,都是至關重要。地動儀是古老的華夏民族在對抗自然天災的過程中,一次對于預警監(jiān)測災害發(fā)生位置的偉大嘗試。

01

2021年的7月,全國人民的心都被河南鄭州及周邊地區(qū)的暴雨所牽動。“千年一遇”的大雨填滿了水庫,溢出了河堤,地鐵受困、隧道告急,最終釀成了三百余人喪生的慘劇。

悲痛過后,有關“氣象部門是否及時預警”的問題備受關注。但令人震驚的事實是,據相關統計,關于7月20日的暴雨,河南省、市、縣氣象部門自15日開始,共發(fā)布預警信息1184條。

上到政府官員,下到普通民眾,都倒在了麻痹大意的僥幸心理之下。畢竟,“天氣預報報不準”的兒時印象,以及時不時登上熱搜的“北京市民集體在家等雨”,似乎讓人們忽略了科學技術的飛速發(fā)展,早已能夠實現古時先人們準確預測自然災害的夢想。

洪澇、疫情接連肆虐的一月有余之后,近日鄭州再次頻發(fā)暴雨紅色預警,人們快速投入到有條不紊的防災工作里去。而這其中,近年來快速落地實現規(guī)模應用的物聯網技術,充當了C位角色。

02

北緯30度53分49秒,東經101度56分2秒。

正午烈日的照耀下,鄉(xiāng)間山道旁的綠植深處,一塊藍白相間的光伏電板昂首挺立,仿佛一朵向日葵般,貪婪地吸收著陽光能量。

圖示:普適型地質災害監(jiān)測預警站

電板陰影下不銹鋼的器材箱內,“有電危險”的警示標志非常顯眼,只因為其內部裝載的地址災害檢查設備,正在24小時不間歇地忠實記錄著周邊的土質、水文信息。

這位堅守在海拔1908米的康藏高原上的孤獨“衛(wèi)士”,出自于武漢地大信息之手,一家提供專業(yè)地學與空間信息解決方案和技術服務的高新技術企業(yè)。而其中物聯網技術應用的硬件網關和軟件系統部分,則來自上海南潮物聯,專注于工業(yè)物聯網領域的創(chuàng)新型物聯網技術賦能商。

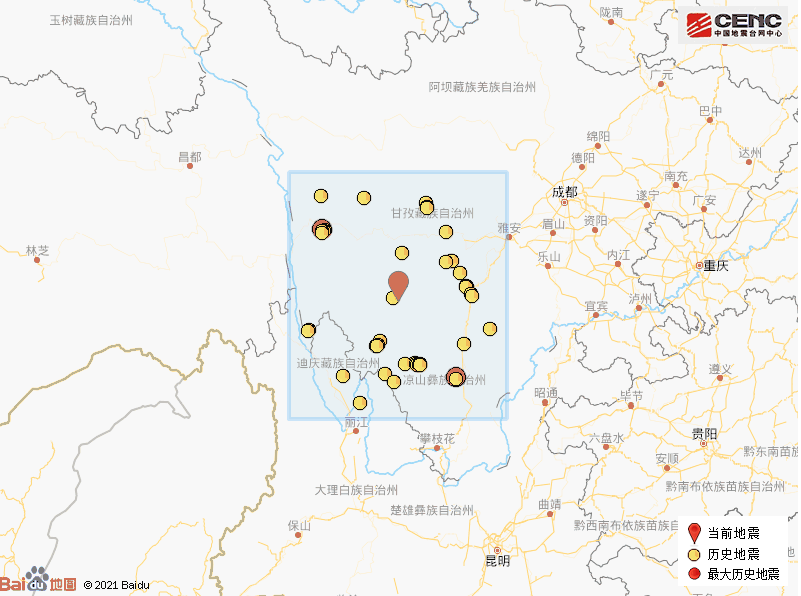

康定甘孜地處四川盆地西緣山地與青藏高原的過渡地帶,是中國主要地震帶之一,因此也成為國家自然資源部重點推進地質災害防治工作的主要目標地區(qū)。

圖示:康定-甘孜地震帶

就在不久之前,國家應急管理部會同工信部、自然資源部等多個部門和單位,對上半年全國自然災害情況進行會商分析。經核定,2021年上半年,國內各種自然災害共造成2801.9萬人次受災;1.3萬間房屋倒塌,45.1萬間不同程度損壞;農作物受災面積2921.7千公頃,其中絕收237.7千公頃;直接經濟損失408.6億元。

但與2020年同期相比,2021年上半年全國自然災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降44%、42%、33%和50%;與近5年同期均值相比,受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降44%、53%、69%和46%。

人類文明的發(fā)展,一定程度上加劇了脆弱的自然環(huán)境波動,面對難以抵抗的天災,減少損失的最有效途徑就是提前預警、及時準備,統計數據的變化也印證了這一點。

上古時期,人們聚集起來形成部落,對抗“天威”;文明進步,國家成為有效發(fā)揮集體行動作用,應對自然災害的主體。科學技術更是讓人類面對大自然的不可抗力時,如虎添翼。

03

2021年3月19日,國家自然資源部印發(fā)《關于做好2021年地質災害防治工作的通知》,要求各省切實做好地質災害的工作,其中四川、云南、廣西、甘肅、陜西、山西、青海、湖北等地均作為2021年普適性監(jiān)測項目的區(qū)域。

地大信息與南潮物聯的聯手契機就此出現。

江城武漢的中國地質大學擁有世界一流的地質類學科建設,以此為依托的地大信息,在自然資源部全國地質環(huán)境信息化建設推廣中,一舉成為技術支撐單位。

核心團隊在3S和地質災害、災害監(jiān)測與應急、物聯網、地學數據管理與應用、城市地質領域有超過10年的項目經驗、技術積累。

土壤含水率、單位時間雨量、地下水位、地表裂縫、擋墻傾斜變形等這些平常人絲毫不會關注到的信息,卻可以在地大信息團隊的手中,精準地轉化為未來一段時間內,地質災害發(fā)生的概率。

然而,以地質學專家為主的地大團隊,仍需要物聯網技術方面的高精尖人才輔助,才能在低耗能高適應性的野外苛刻條件下,持久準確地把現實中的環(huán)境信息,傳輸到云端服務器上成為一條條可計算分析的數據。

南潮物聯的創(chuàng)始人Roy Li (厲暘),正是一名活躍在國內大小物聯網技術論壇社區(qū)的海歸極客。

作為前諾基亞北美技術總監(jiān)的他,曾主導手機操作系統塞班的研發(fā)工作,卻兵敗于安卓與蘋果的兩極格局面前。內心中的系統平臺夢,促使他把目光投向于工業(yè)物聯網這一還未被前人開墾的處女地上。

圖示:Roy Li (厲暘)與Ruff團隊

2014年回國的Roy Li (厲暘),借助自己在極客圈的“網紅”身份,聚集了一批來自世界頂尖技術團隊的高人,英偉達、IBM、英特爾、阿里巴巴等眾多五百強企業(yè)研發(fā)經驗,匯聚在一起沉默了兩年之久,共同打造出一款面向工業(yè)端物聯網應用開發(fā)的系統級平臺Ruff OS。

技術驅動的“極客思維“,讓Ruff OS并沒有急于尋找資本助力推向市場,而是在國內各大知名技術論壇、社區(qū)不停地內測優(yōu)化迭代。而地大信息的技術部門負責人就是在這樣的機緣下成為其種子用戶的一員。

Ruff OS不僅支持目前行業(yè)中主流的MCU架構和芯片廠商,還可以實現物聯網應用的快速開發(fā)。技術出身的創(chuàng)始團隊,更看重系統級產品的開放包容度,而非商業(yè)層面更偏好的盈利閉環(huán),這反而成為地大信息選擇南潮物聯成為合作伙伴的優(yōu)勢之一。

另一方面,Roy Li (厲暘)團隊在技術領域的深耕積累,也是Ruff OS能夠快速移植工業(yè)物聯網設備數據監(jiān)測采集上的經驗,復制應用到地質水文領域的關鍵所在。

04

科學的地質災害監(jiān)測,就是通過自動化監(jiān)測,構建地質災害監(jiān)測從數據采集、傳輸、計算、存儲、展示到分析為一體的信息化、可視化、智能化的服務平臺,為地質災害機理的研究分析以及預警預報、防治工程等提供可靠資料和科學依據。

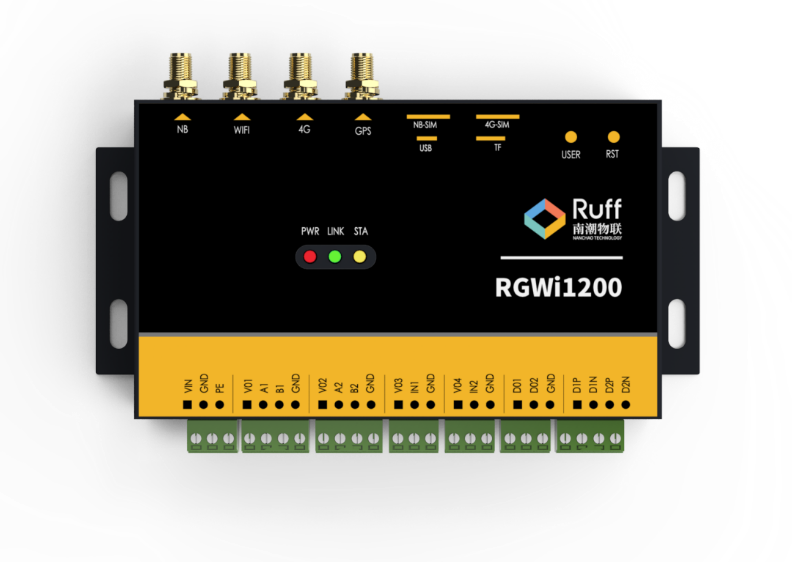

這其中不可避免的一個問題就是,上文中康藏高原這種偏遠地區(qū)的信號問題及傳輸難度。Ruff 團隊根據地大信息的實際需求,創(chuàng)新性地使用了面向戶外監(jiān)測領域的NB/4G雙鏈路低功耗物聯網數據采集終端,支持聯通、移動電信的NB-IoT/4G網絡無線傳輸。

產品則采用高性能的ESP32雙核處理器和工業(yè)級NB-IoT/4G方案,具有廣覆蓋、低成本、低功耗、低延時等特性,支持雙向數據傳輸。

圖示:NB/4G雙鏈路低功耗物聯網數據采集終端

當創(chuàng)新技術與專業(yè)學術結合在一起,一套擁有完整系統的地質災害實時預警監(jiān)控平臺應運而生。地大信息的專業(yè)地學與空間信息解決方案,獲得了可信賴的技術支持,南潮物聯的物聯網技術,則又獲得一個全新應用領域探索成功的寶貴經驗。

?圖示:地質災害監(jiān)測預警管理系統

隨著5G技術、人工智能的進一步發(fā)展落地,物聯網技術的場景應用也絕不會止于家居電器、工業(yè)生產,像地質災害預警、環(huán)保節(jié)能減排等更多對于全人類社會具有長遠意義的領域,都將會出現諸如地大信息、南潮物聯這種優(yōu)秀團隊的身影。

關于Ruff 南潮物聯:

上海市高新技術企業(yè),2014年由前Nokia北美技術總監(jiān)Roy Li (厲暘) 創(chuàng)始。擁有來自Intel、IBM、NVIDIA、Cisco、阿里巴巴等五百強企業(yè)的核心成員,技術研發(fā)人員占比超過75%。

以全球首款面向JS開發(fā)者物聯網操作系統、工業(yè)級邊緣計算物聯網智能網關、一站式數字化智能運維SaaS平臺等專利產品為基礎,提供工業(yè)互聯網、智慧城市應用技術解決方案,輸出技術、設備、人才升級培養(yǎng)等服務。

以上海研發(fā)總部為輻射圈,已在多地建立分公司。在工業(yè)智聯、智慧工地、光伏發(fā)電、水文監(jiān)測、地質災害智能監(jiān)測、城市應急預警管理等眾多領域輸出產品和服務。