個人簡歷:

鈕博,另署游博,散逸齋主。

2003年,畢業于中央美術學院中國畫專業碩士研究生課程班,師從賈又福

2006年,畢業于榮寶齋畫院中國書畫家高級研修班,師從李少文

2014年,畢業于中央美術學院繼續教育學院中國畫山水專業,師從姚鳴京

2006年,獲“科智成”杯全國中青年山水畫大展金獎

2012年,作品入選當代中國山水畫核心畫家60人提名展。(國家畫院)

2013年,其履歷和作品被收入到紅旗出版社出版的《圖說當代美術史》

2014年,應北戴河旅游局邀請赴北戴河寫生并在梅墨生美術館舉辦個展

2016年,紫氣東來【矩陣】中國當代藝術家作品國際巡展 法國&中國

2016年,應邀參加中國教育電視臺美術世界大家談藝節目錄制

2017年,由山東省書畫協會,翰墨中國收藏家俱樂部,山東明星傳媒主辦21世紀中國實力派美術家精品展暨水墨先鋒鈕博國畫作品展

中央美術學院姚鳴京教授山水高研班特聘講師(助教)。《中國書畫》雜志社書畫院院聘畫家。山東當代書畫院山水副院長。中國藝術研究工委理事。新華社畫院特聘畫家。

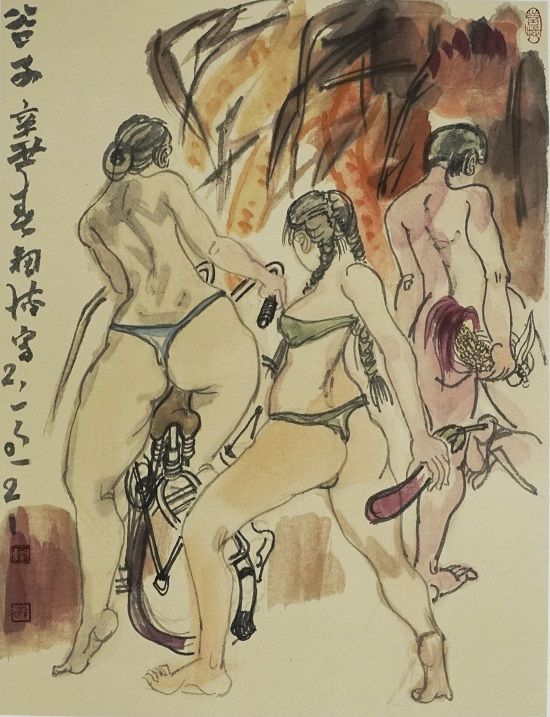

絹卡設色 34cmx45cm 2021

我說的“巖相”是遠古人類刻畫在巖石上的一切痕跡信息,連同巖石本身,經數萬年日曝風蝕,雨侵露潤,所呈現給我們的由視覺到心理的綜合感受。它是人文和自然對我們視覺心理的雙重沖擊。現代人試圖想通過巖石上的這些符號或形象破解遠古時代的生存密碼及心理密碼,以還原人之初的真實狀態,并給現狀中的生活和思維方式找到一個可依傍的詮釋。這些努力只是一些猜想,但我卻為這些猜想和風雨侵蝕數萬年之久卻依然清晰可辨的圖形符號深深地吸引,似乎能感受到與遠古人靈魂上的某種連接。有時會因此莫名的興奮,好像自己是從遠古穿越過來的帶著他們的某種使命。像舊的不行的老電影片子,很難清晰地捕捉到。人類對一些幾乎沒有答案的東西著迷,無非是想知道從前和未來,想知道生命的終極意義。因為思想人類有了語言,因為想象人類有了創造,誰能否認那巖壁上深深淺淺的痕跡不是一種偉大的創造。它們在不斷地發出信號,我們卻沒有清晰的“接收器”。這種模糊和不確定激活了我潛意識中沉睡的細胞,想為這個個體生命輪回瞬間找到久恒的意義,我思故我在。

今天的“弄痕者”可以從這些遠古的“痕跡”找到一些解惑的信息。譬如關于畫畫的意義,我們能從“巖相”中找到一些蛛絲馬跡:意義一,它告訴我們茹毛飲血的遠古人類大概何時會把心理的感受用“痕跡”表達出來。意義二,從這些“巖相”中給我們猜想祖先的生活依據。意義三,我們可以追問自己今天我們弄出的這些“痕跡”會給若干年后的未來人這些意義嗎?即使從審美的角度那種數萬年與自然對話的過程中獲得的生命沖動,而跡化的“作品”是今天的我能比擬的嗎?

人類“痕跡”的美是生命質量的綜合體現,絕非浮華的外表所能一二。今天我們講的筆墨也好,形式也罷其實是對感覺的理性把控。這些把控一旦失衡,便會進入形式大于內容的誤區,在這種誤區中折騰的時間越久,人性的光輝遮避得就更多。“性”乃心生,所有繪畫形式都是心生的魂與心生的殼的結合,也就是把無形化有形。鐵拐李之前是一個美男子,因靈魂出游而找不到自己的殼,情急中發現了現在的殼,也就是我們看到的鐵拐李的樣子,我們并沒有因此討厭他,是因為殼中的仙骨道風。白骨精可以變成美女,我們并沒有因此喜歡她,因為里面裝的是妖孽。靈魂和形式同樣美是我們的所愿。

“巖相”之前的遠古人類在地球上生活了數萬年,我們可以想象這“巖相”的產生是如此的神圣。正如舞蹈和音樂都是人類發展到一定時期、因為大腦的進化、意識的復雜而產生的交流方式。他們對生命的體會遠非今人所能理解。近二十年,人類為了生存和享受肉體的安逸,由對自然的崇拜和領悟,轉向對自然的掠奪和破壞,大腦的進化和貪婪的本性嚴重威脅著地球的生態。藝術成了經濟社會的快餐商品,經濟這只腳邁出了很大的虛步,文化這只腳因沒有前腳強有力的著陸而顫栗。人們在亂筱中行跡匆匆卻不知道去哪,該是放慢迷蒙的腳步或是停下來,好好想想自己要去哪?

點是“痕跡”及用筆中最基本的符號,點有不同的形態和質感,點的運動產生線,運動的快慢及方式的不同導致線的不同形態和質感;點的擴散形成面,面的不同擴散方式形成不同的肌理。而這三種基本“痕跡”語匯、在“巖相”中呈現的非常精彩。國畫中的皴擦其實是肌理的模仿,而“巖相”中的肌理又是精美絕倫的,筆觸在紙上的快慢疾徐及筆中所含水份及墨色的輕重,都會出現不同的痕跡,在過程中滲入了人的心理活動,便賦予了這些“痕跡”不同的內涵,從而上升為審美的范疇,皆緣于人的修養和文化知覺。中國畫的基本特征是“類”而不是“似”,這就是我們通常說的“意象”。如各種點的類稱,有的以某種物質為依據,譬如胡椒點、梅花鼠足、菊花點等。有的直接取自意象如大混點、小混點,線法亦同,“吳帶當風”和“曹衣出水”顯然給我們不同的意象感受。

“折蘆描”“游絲描”讓我們對描繪對象的質感產生了想象,面的筆痕實際上是對象質感的進一步描述。“刮鐵皴”和“披麻皴”一剛一柔,僅憑這幾個字就讓我們獲得了意象審美感受。“亂柴皴”和“披麻皴”同樣讓我們產生截然不同的意象感受,而這些筆觸都是某種實象的意象處理,都是“類”而非“似”。如果我們把這種轉化延伸到“巖相”上,就有讓意象筆法豐富和拓展的無限空間。我們從太空看地球只是一個圓,近些便看到圓上的“痕跡”,再近些是一座山給你的沖擊,更近些是一塊巖石與你視覺和心理的細微交流,我們感受到的是時間及時間里發生的一切在巖石上留下的“痕跡”。

如果是一塊有巖畫的“巖相”給我們的感受就不僅僅是自然的,就有了一個主體的切入“人”。我們看到了自己,看到了比巖石本身更堅韌的精神,它們是超自然的“痕跡”,是用生命刻在上面的靈魂的印記。我們為這些赤熱而倔犟的線動容,為那些千萬次打磨出的坑而會心,為涂在上面數萬年不變的礦粉而冥想,為這些痕跡背后的靈魂而思接千古。這些”超自然的“痕跡”是人類在之前數萬年中以弱小的身軀和強大的精神與自然的對話中徹骨透心的感悟。這種“痕跡”方式的交流延伸至今。“痕跡”在泛濫,“靈魂”在弱化。歷代優秀畫家的傳世作品,如歷史天空的星星寥落閃爍在“超自然痕跡”這顆最亮的北斗星的周圍。我們說傳統博大精深,可不僅僅是這些“相”而是其背后的靈魂,是“中國人”這個族群的集體感悟和覺醒的秘笈。當今“弄痕者”接不通這個信息將是一個極大的悲哀。

徐渭是個讀書人、思想者、劇作家、畫家。他以“鐵杵穿耳”、“板斧劈首”、“重錘擊骨”的痛徹感悟,獲得了天人合一的靈異,開創了大寫意花鳥的先河,卻只能將其“靈丹”“閑擲閑拋野藤中”待后人發現。閉上眼睛想一下,青藤的“痕跡”與“巖相”中的斑駁是不是相映成趣,那種“野逸”是不是像“日曝風蝕,雨侵露潤”后的天成之跡。其草書的不羈與“巖相”的裂痕同出一轍。這是意象思維的結果。客觀實在由我們的心中加工成意象,意象又傳遞著刮骨切膚的本質體悟,蘊眸弄影,取象不惑。范寬的“豆瓣皴”更是比比皆是,有意思的是他發現并運用了、便成了經典,成了后人高山仰之頂禮膜拜的偶像,而把“前人之法未嘗不近取諸物,吾與其師于人者,未若師諸物也。吾與其師與物者,未若師諸心也。”扔到一邊。

老缶畫氣不畫形,吳昌碩直以書法悟畫法,他從篆書中悟到的筆痕之美。強有力的圓轉粗壯的用筆,飽和的色彩,其實是一種原始回歸,老缶尚古與古為新,畫氣重勢,物物形殊,筆筆狀殊,正是“巖相”所容。

使用中國古代文化和藝術中富有活力的因子,賦予傳統文人畫以新的生命質地,古意古趣金石書畫融為一體,近觀粗頭亂服,遠瞧氣機暢旺,井然有序。正是激活古文化藝術中活力因子使然。我不知老缶對巖畫認識如何,可他崇尚的篆籀其古趣合了“巖相”符號,至于混中清,疏密趣,更不待言。傳統文人畫是枝節的抽萌,日近纖秀吳昌碩以其非凡的氣概,獨到的哲思,重返涅槃,再塑法相,使得花鳥畫壇重獲新機,影響至今。石濤的“一畫”論明確指出“太樸一散萬法生”,是對古文化的追溯,可惜的是這是一種潛意識里的濛動,他在努力 “我自為我”的過程中迷失了更多古文化藝術生命因子的輸入,使其作品美玉有瑕。

他的功勞在于一石擊破水中天,發散思維,為后學者注入了活力讓習慣性的思維方式變得不再那樣的不可侵犯。石濤的許多作品充滿活力,給人以清晰地視覺感受,他更多的像個詩人,革新變法的領軍人物,革新更多的是對以往的回望和總結而后延生出新的方向。中國文化不太強調“我”,講“天人合一”。

李白、杜甫的詩有個性,是在中國文化范疇之內,郭沫若的詩是西方意識流的就很難納入中國文化范疇之內,表達的方式不一樣,內容更離譜,并不是一種限制而是接上地氣長的才茂盛。李白的詩張揚,郭沫若的詩也張揚,可李白是有法度的,徐渭的張揚也有法度,是中國式的法度,而郭沫若的法度是西方的,有時讓人感覺撒出去就收不回來。《藝術概論》說藝術家創作時的情緒是有控制的,“巖相”在一個塊狀中讓人無限遐思。并不是說中國畫一定是溫文爾雅的,她依然可以包容極端的個性,譬如:徐渭,譬如:八大山人,雪個以遺老的身份,一生磨難,心中郁悶,有時候佯裝瘋癲,狼跡鬧市。而其作品是那么的單純,卻包裹著一個孤傲的靈魂和憤世的硬骨。其中的文化密碼和心理密碼能讓數代人去揣摩去破譯卻永遠也捕捉不到真實的八大山人,其魅力可與“巖相”媲美。如果把他的畫溶進“巖相”中并無二致,大道至簡,大樸為美,圣哉八大,氣接遠古。

節選激活巖相 氣接遠古 文/鈕博