(北京大學(xué)中文系博士 林水)

人生是艱苦的。對(duì)不甘于平庸凡俗的人那是一場(chǎng)無(wú)日無(wú)夜的斗爭(zhēng),往往是悲慘的、沒(méi)有光華的、沒(méi)有幸福的,在孤獨(dú)與靜寂中展開(kāi)的斗爭(zhēng)。……他們只能依靠自己。

——羅曼·羅蘭

在中國(guó)當(dāng)代畫(huà)家群里,馮冰的經(jīng)歷最為傳奇。一個(gè)藝術(shù)家該經(jīng)歷的、不該經(jīng)歷的一切,都被寫(xiě)入了自己的人生。藝術(shù)家、職業(yè)畫(huà)家,對(duì)馮冰而言,既像是劫后的余生,又像是命運(yùn)的饋贈(zèng)。

賭海余生:被藝術(shù)成就的又一生

“頭頂驚長(zhǎng)五個(gè)旋,琴棋書(shū)畫(huà)集一身,演藝文體懷絕技,方言口才如家珍,德優(yōu)貌岸真君子,世間稀有造化人。”

初見(jiàn)馮冰,你會(huì)顛覆自己內(nèi)心對(duì)于藝術(shù)家形象的想象,面前這位年屆古稀,體格健碩,肌肉十足,雙目炯炯,活脫脫一位健身教練和武打明星,同儒雅、內(nèi)斂、細(xì)膩的藝術(shù)家格格不入。

佇立在他的作品面前,你會(huì)被難狀之景的視覺(jué)沖擊所震撼,恍悟到藝術(shù)不只意味著美,更意味著力量、爆發(fā)、噴薄。優(yōu)美的是藝術(shù),壯麗的是人生,孤傲、勇猛、剛毅的氣場(chǎng),可以刺破人世間與藝術(shù)界的溫情面紗,掙脫所有束縛自我的套路,成就藝術(shù)化的人生。

黑云壓城城欲摧,甲光向日金鱗開(kāi)。

溫室里養(yǎng)不出參天大樹(shù),沖擊力只有依賴(lài)爆發(fā)力才能完成。

在美學(xué)上,“崇高”一直是與“優(yōu)美”并行但有區(qū)別的審美概念和標(biāo)準(zhǔn)。人們欣賞悲劇,不是因?yàn)槠渚录?xì)膩,而是源于內(nèi)心深處的震驚;華山的險(xiǎn)峻、驚濤拍岸的海浪之所以能為我們欣賞,不是因其讓我們舒適,而是造成我們的恐懼和崇敬。引起人們崇高感的對(duì)象,有的是因?yàn)轶w積和數(shù)量的龐大,有的是因?yàn)榱α康膭偯汀×业臎_突、現(xiàn)實(shí)的張力。

馮冰,1952年生,祖籍陜北、生于青海、戶(hù)籍佛山、定居北京。現(xiàn)任全球CEO中國(guó)區(qū)終生會(huì)員,法國(guó)美協(xié)會(huì)員,兩岸文化交流協(xié)會(huì)理事。

他曾在青海湖海軍基地當(dāng)過(guò)兵工,下過(guò)鄉(xiāng)、經(jīng)過(guò)商,彈吉他、下圍棋,甚至還拍過(guò)電影。他臂力驚人,1996年在廣州市舉辦的全國(guó)腕力公開(kāi)賽上,獲70公斤級(jí)第七名。他還在電影《葉劍英》中飾演民國(guó)時(shí)期的湖南省長(zhǎng)程潛,圍棋、摔跤、拳擊、游泳,樣樣皆通。他還是個(gè)語(yǔ)言天才,各地方言,蘇州話(huà)、上海話(huà)、四川話(huà)、山東話(huà)、廣東話(huà)、湖南話(huà),脫口而出,一段話(huà)可以穿插各種方言一氣說(shuō)完。

讀過(guò)毛姆小說(shuō)《月亮和六便士》后的人都記得主人公斯特里克蘭德,著了魔似的突然喜歡上藝術(shù),放棄了平凡而優(yōu)裕的證券經(jīng)紀(jì)人生活,拋妻棄子,把生命的價(jià)值全部注入絢爛的畫(huà)布,永遠(yuǎn)獻(xiàn)給了如夢(mèng)如幻的南太平洋塔西提島。

馮冰的經(jīng)歷有幾分相似,但對(duì)他而言,藝術(shù)不是主動(dòng)的追求,而是天命的選擇。與其說(shuō)馮冰選擇了藝術(shù),不如說(shuō)藝術(shù)選擇了馮冰。命運(yùn)女神的紡車(chē)編織了他的苦難,繆斯女神的閃電擊中了他的靈感,魔怔似的奇幻人生就此開(kāi)啟。過(guò)程的痛苦,只有自己當(dāng)時(shí)能夠體味,破繭成蝶后,才能品賞渡盡劫波后的甘醇。

他的一生可以說(shuō)是造化弄人,他的藝術(shù)可以說(shuō)是造化成就。

改革開(kāi)放后,馮冰在西寧做生意,后攜款帶妻小到廣東創(chuàng)業(yè)淘金,創(chuàng)辦運(yùn)動(dòng)品牌服裝加工廠(chǎng),300多名員工,200多萬(wàn)元年純利潤(rùn),企業(yè)越做越大,1998年已經(jīng)擁有千萬(wàn)資產(chǎn)。

馮冰回憶:那時(shí)做生意太順了,只要有錢(qián)就能掙,想尋找點(diǎn)其他刺激,現(xiàn)在想來(lái),卻像噩夢(mèng)一樣。

從千萬(wàn)家產(chǎn)到一貧如洗,從幸福美滿(mǎn)到妻離子散,噩夢(mèng)的肇因就是賭字。廣東人喜歡下圍棋,下棋都要帶點(diǎn)彩頭,馮冰迷上了下棋賭錢(qián),從小賭到大賭,輸?shù)袅藥资f(wàn)。

1999年開(kāi)始的7個(gè)月,從廣東到澳門(mén),從緬甸到泰國(guó),馮冰輸?shù)袅巳f(wàn)貫家財(cái),也被開(kāi)除了“家籍”,與妻子離異,從此一無(wú)所有。

如果你看過(guò)白百何主演的電影《媽閣是座城》,里面賭客的悲歡離合,都是人間的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景,世事如棋,生活本來(lái)就比小說(shuō)還小說(shuō),比戲劇還戲劇,比電影還電影。

2002年,鳳凰衛(wèi)視《冷暖人生》專(zhuān)門(mén)為他作了一期節(jié)目《賭海余生》,講述了馮冰跌宕起伏的坎坷人生。

過(guò)山車(chē)般的大起大落,讓馮冰付出了代價(jià),也讓他大徹大悟。天地間什么最珍貴,什么有意義,什么需要堅(jiān)守,什么需要戰(zhàn)勝。從一馬平川的陽(yáng)關(guān)大道,跌入布滿(mǎn)泥濘的荒野,馮冰在絕望中尋找希望,重新站起、出發(fā)、吶喊、釋放,開(kāi)啟了被藝術(shù)捕獲的第二人生。

藏獒:魔性、神性、人性

人生是一場(chǎng)無(wú)休止的激烈戰(zhàn)斗,而生活,總會(huì)為自己開(kāi)辟前進(jìn)的道路。

強(qiáng)大不是因?yàn)槟阙A了,而是輸了千百次后依然繼續(xù)前行。

青海,生他養(yǎng)他的大西北,在馮冰走投無(wú)路的時(shí)候,以博大的胸懷重新接納了這個(gè)浪子。1969年,17歲的他在青海湖從事發(fā)射基地調(diào)研魚(yú)雷的工作。2000年,48歲的他在青海美術(shù)家畫(huà)廊打工,仗著年輕時(shí)的書(shū)畫(huà)功底,進(jìn)入了職業(yè)書(shū)畫(huà)的道路。

30年物是人非,30年悲欣交集。真邪?夢(mèng)邪?夢(mèng)幻泡影,如霧如電,大徹大悟后的馮冰,似乎找到了人性和心靈的投射。

馮冰開(kāi)始養(yǎng)藏獒、畫(huà)藏獒,他的命運(yùn),同藏獒奇跡般地聯(lián)系在一起。上蒼為他選擇了藏獒這一特殊的繪畫(huà)題材,將人獒之誼化為永恒的藝術(shù)之緣。

來(lái)自中國(guó)青藏高原的藏獒,有著幾千年的歷史,是藏族歷史的活化石,被視為“東方神犬”。“獒”字是由“敖”字加上“犬”字組合而成,詮釋了藏獒高傲甚至有些冷漠的性格。對(duì)于自己領(lǐng)地之外的事物,藏獒一般不感興趣,然而藏獒的忠誠(chéng)和戰(zhàn)斗精神世所罕見(jiàn)。高原人常說(shuō):一獒能敵九狼,藏獒對(duì)待主人高度忠誠(chéng),對(duì)待朋友經(jīng)年不忘,對(duì)待敵人絕不退縮,一旦投入戰(zhàn)斗,結(jié)局無(wú)非兩種:勝利或者死亡。

藏獒代表某種干凈的神性:鐵骨錚錚,卻又獨(dú)善其身,為適應(yīng)草原生活而鑄就孤獨(dú)冷傲與忠誠(chéng)勇敢兼具的性格;不欺凌弱者,不自我膨脹,永遠(yuǎn)甘做一方凈土的守護(hù)神。

從雅魯藏布江到青藏高原,從喜馬拉雅山的皚皚積雪到塔爾寺的酥油花,雪域的神圣純凈屬于古老年代的記憶,藏獒不是一種簡(jiǎn)單的動(dòng)物,而是古典時(shí)代的最后見(jiàn)證者,是高原人至今還在信守的一份友誼承諾,是歷史從當(dāng)下退隱的原生態(tài)記錄。在這個(gè)奴性泛濫、人性異化的年代,藏獒獨(dú)立蒼穹的神俊與瀟灑,頗能看出些許挽歌的悲涼。

重回青海,馮冰深深?lèi)?ài)上了高原圣地,大愛(ài)與包容給他以正義,給他以智慧,給他以勇氣,給他以信仰,他的藝術(shù)追求有了方向。

藏獒之于馮冰,一如李白詩(shī)中,“相看兩不厭,只有敬亭山”。馮冰對(duì)于藏獒的摹寫(xiě),頗有唐代畫(huà)家張璪所謂“外師造化、中得心源”的味道,外部世界與內(nèi)在自我找到了完美的契合點(diǎn)。

馮冰畫(huà)藏獒而不拘泥于藏獒,而是融入藝術(shù)家個(gè)體的情感、思想和寄托。

馮冰頭頂有五個(gè)旋,每個(gè)旋代表一種才能,又代表一份執(zhí)拗。

除了愣頭青般殺入藝術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)的斗犬精神之外,馮冰還秉有一種特殊的獒性,那就是對(duì)于尊嚴(yán)、責(zé)任和忠誠(chéng)的熱愛(ài),要高過(guò)對(duì)于金錢(qián)、名聲乃至藝術(shù)本身。

他筆下的藏獒大體可分為兩大系列:一是純粹的藏獒肖像,一只藏獒或熟知占據(jù)畫(huà)面中心,如《大愛(ài)無(wú)疆》、《五獒神威圖》、《王者之峰》《好運(yùn)來(lái)》,這一系列又可分動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種,或躍或臥,或喜或怒,顯得憨態(tài)可掬而又不失勇猛:

二是組圖中的藏獒,與人相依相伴、融洽無(wú)間,《卓瑪?shù)男脑浮分校刈迮⒛懬佣诸B皮地喂藏獒肉骨頭,藏獒則做出一副撲殺獵物的表情予以配合,《西域風(fēng)情》中一輪遠(yuǎn)山紅日,藏獒陪著牧民悠閑放牧,《高原人家》則描繪了暴風(fēng)雪來(lái)臨時(shí)藏獒協(xié)助牧民趕牦牛回家的畫(huà)卷……在這些定格的畫(huà)面中,藏獒是高原人的朋友、伙伴和兄弟,其忠誠(chéng)是一份無(wú)言的承諾。

他被人大原副委員長(zhǎng)田紀(jì)云稱(chēng)為“中國(guó)畫(huà)獒第一人。”

在攜藏獒系列作品參加巴黎畫(huà)展并榮獲大獎(jiǎng)期間,有位美國(guó)參展者對(duì)馮冰如是說(shuō):你的作品像你的人一樣熱情洋溢,氣質(zhì)非凡而剛毅。

他的作品以魔性直抵人性,觸發(fā)到人心深處最脆弱的神經(jīng),繼而蔓延至思想,升華心靈,讓我們接近于體悟神性,這就是藝術(shù)的力量。

尼采在《查拉圖斯特拉如是說(shuō)》中說(shuō)出了精神的三種變形:由駱駝變?yōu)楠{子,再由獅子變成嬰兒。駱駝代表承受,堅(jiān)韌、負(fù)重;獅子象征抗?fàn)帲赂摇疵停粙雰簞t意味著重生,升華、超越。馮冰和其筆下的藏獒,都正處在精神由獅子向嬰孩的轉(zhuǎn)變過(guò)程中,既有氣吞萬(wàn)里的猛獸氣質(zhì),又有嬰兒般的憨態(tài)可掬。其實(shí),人生如駱駝般艱苦跋涉,熱愛(ài)藝術(shù),張揚(yáng)自我,成為富有戰(zhàn)斗精神的獅子,最終實(shí)現(xiàn)新生和超越,這就是藝術(shù)與生命之間的本然聯(lián)系。

在中西方的繪畫(huà)傳統(tǒng)中,畫(huà)家與他所表現(xiàn)的對(duì)象之間往往是有心靈默契的,無(wú)論這一對(duì)象是有形的、無(wú)形的、有靈的、無(wú)靈的,這也是一切大畫(huà)家和大作品的必備素質(zhì)。清代畫(huà)家石濤曾有過(guò)動(dòng)情的一段論述:“山川使予代山川而言也。山川脫胎于予也,予脫胎于山川也。搜盡奇峰打草稿也,山川與予神遇而跡化也。”

藏獒,就是馮冰的山川。

江湖潑墨:只和自己爭(zhēng)高下

生命如歌,馮冰的藝術(shù)人生走過(guò)了漫長(zhǎng)的歲月,經(jīng)過(guò)沉淀終于水到渠成。

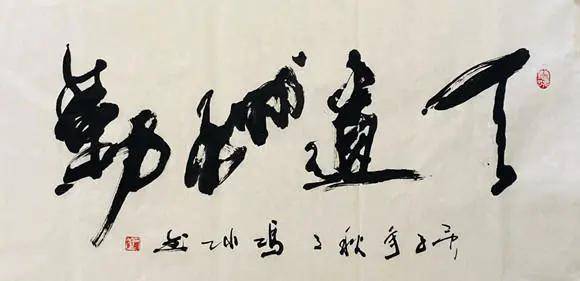

如何評(píng)價(jià)自己的藝術(shù)風(fēng)格?馮冰說(shuō):我愿意把自己的畫(huà)作比作先秦諸子時(shí)代佩劍的俠義之士,除戲弄水墨之外,又懷有憐蒼憂(yōu)國(guó)之情懷,讓本該安逸的生活添上一些悲傷之感,那些人生的繁縟是我盡量顯露的鋒芒,偶爾彈劍而歌。

馮冰從來(lái)不是一個(gè)封閉的人,他總在嘗試了解新鮮事物,拒絕給自己設(shè)限。

藝術(shù)以別樣的方式闖入了馮冰的生活,馮冰又以別樣的方式改寫(xiě)著藝術(shù)的規(guī)則。

我們看過(guò)太多的年少成名、一帆風(fēng)順,太多的標(biāo)新立異、嘩眾取寵,太多的柔弱矯情、缺少真實(shí),而今的中國(guó)畫(huà)壇,終于呈現(xiàn)出一位鐵骨錚錚、充滿(mǎn)陽(yáng)剛之氣的真漢子。

馮冰藏獒題材的作品,無(wú)論是組圖還是特寫(xiě),作品多以潑墨、點(diǎn)墨和渲染手法為主,很少精雕細(xì)畫(huà),更接近傳統(tǒng)中國(guó)畫(huà)風(fēng)。

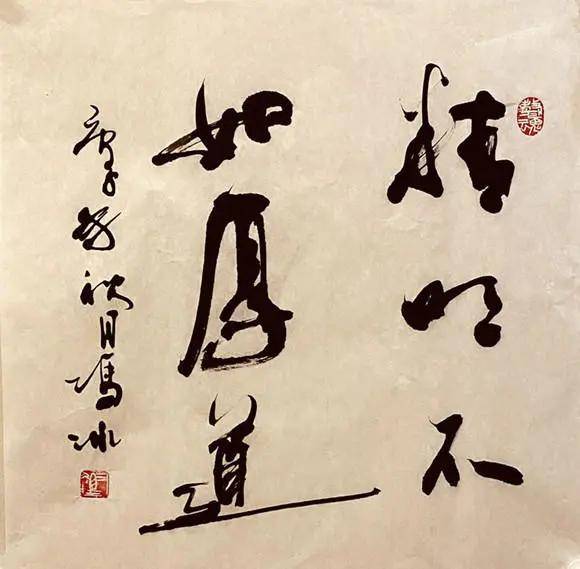

馮冰說(shuō):畫(huà)任何東西都要超越現(xiàn)實(shí),否則所畫(huà)的再像也不過(guò)是個(gè)匠人。大寫(xiě)意濃縮了素描的凈化,這是中國(guó)畫(huà)的最高境界。

畫(huà)家所表現(xiàn)的不是靜止的藏獒,而是運(yùn)動(dòng)、奔跑、嚎叫甚至思考著的藏獒,不是簡(jiǎn)單的再現(xiàn),而是畫(huà)家與藏獒對(duì)話(huà)的表現(xiàn),所以寥寥幾筆便讓活的藏獒呈現(xiàn)在畫(huà)面之上。

《堅(jiān)守》中,濕墨重色加渲染的方式描繪了藏獒的輪廓,干墨立峰突出犬毛的飛揚(yáng),寫(xiě)意重墨色塊中,閃亮雙眸直抵人心,眼神堅(jiān)定,布滿(mǎn)了英雄的滄桑和悲愴。

馮冰的畫(huà)法得到了藝術(shù)界的認(rèn)可。

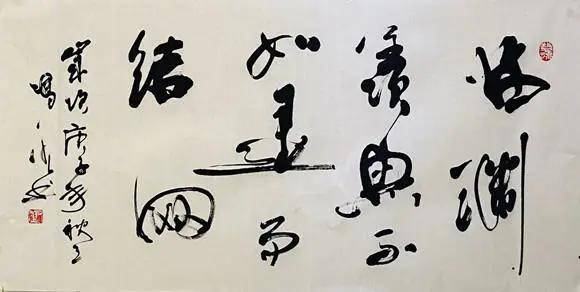

2008年,盧浮宮,在每年一度的法國(guó)藝術(shù)沙龍展上,在世界近三十多個(gè)國(guó)家600多幅作品中,馮冰的藏獒畫(huà)一舉奪得銅獎(jiǎng),馮冰由此成為中國(guó)第二個(gè)法國(guó)美協(xié)會(huì)員。

法國(guó)美協(xié)主席說(shuō),馮冰的畫(huà)充滿(mǎn)了浪漫的中國(guó)色彩和元素,而且形態(tài)可掬,墨法自然,有夢(mèng)幻般的感覺(jué)。法國(guó)美協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)和副秘書(shū)長(zhǎng)每次轉(zhuǎn)到馮冰的繪畫(huà)時(shí)都會(huì)眼前一亮,他們?cè)隈T冰作品上窺見(jiàn)了東方美學(xué)的神奇魅力,用簡(jiǎn)單的水墨就能潑灑出如此美麗的圖案。

陳傳席說(shuō),在馮冰的繪畫(huà)書(shū)法進(jìn)程中,我看到了天賦所發(fā)揮的作用是如此強(qiáng)大。

吳歡說(shuō),馮冰先生除了畫(huà)藏獒之外,他的馬及動(dòng)物畫(huà)也是目前中國(guó)畫(huà)中最好的,有筆有墨,形態(tài)各異。

他筆下的動(dòng)物動(dòng)感十足,充滿(mǎn)生活氣息。無(wú)論是小憩或是捕食,無(wú)論是回眸或是聚首,往往帶給觀眾撲面而來(lái)的一種感覺(jué),一股氣韻,超脫了一般意義上的線(xiàn)條或骨架。

《五牛奔騰圖》中,不一樣的墨度,不一樣的色調(diào),不一樣的力感,烘托出生命的活力與激情。一團(tuán)團(tuán)厚重的黑色之云,傳遞出雪域高原的視覺(jué)沖擊力。

那幅卓爾不群的《馬》,以夢(mèng)為馬,以墨為馬,不拘泥于形似,而傳遞其風(fēng)神。

《青藏野牦豪氣壯》中隨手揮墨點(diǎn)出的牦牛豪氣干云,《尊者》中的雄雞仰天長(zhǎng)嘯的那份自鳴得意,有意思的是,這些動(dòng)物的眼睛尤其突出,犀利的眼光仿佛穿透了世俗,看明了真相,透著些許幽默、飽經(jīng)滄桑之后的淡定甚至玩世不恭,頗有頰上三毛之妙,傳遞出莊子“獨(dú)與天地精神往還”的意境。

克萊夫·貝爾說(shuō):藝術(shù)是一種有意味的形式。分析形式背后的意味往往能帶給欣賞者新的啟示。

馮冰的筆法,能窺見(jiàn)清代吳昌碩花鳥(niǎo)寫(xiě)意的痕跡,也有些徐悲鴻畫(huà)馬和齊白石畫(huà)鴿的味道,也讓人想起八大山人度盡劫波后勾畫(huà)出的呆鳥(niǎo)野鹿。

馮冰的創(chuàng)意在于,所用墨色種類(lèi)更少,濃淡層次更多,或以濃墨重彩,或以淡墨渲染,或以點(diǎn)墨修飾,呈現(xiàn)出將山水畫(huà)法引入動(dòng)物畫(huà)的傾向。

齊白石說(shuō)過(guò):學(xué)我者生,似我者死。

馮冰在學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上形成了獨(dú)一無(wú)二的藝術(shù)風(fēng)格,不依附不歸屬任何畫(huà)派,在藝術(shù)上舒展著不羈的想象,演繹出攝人心魄的力量。

為學(xué)日益、為道日損。大道至簡(jiǎn),大匠無(wú)工。

刪除不需要的部分之后,呈現(xiàn)出來(lái)的就是藝術(shù)本身,仿佛一幅幅雪域高原的黑白山水,顯得素凈而親近。

風(fēng)格即人,一個(gè)人的藝術(shù)生涯就是一個(gè)不斷自省和充實(shí)知識(shí)的過(guò)程,唯獨(dú)有思想的裂變才能使作品不斷求新。

馮冰沒(méi)有導(dǎo)師,沒(méi)有文憑,他沒(méi)有去做自己做不到的事情,只是畫(huà)自己的畫(huà),堅(jiān)持自己的風(fēng)格,描摹自己的人生。他借用靜態(tài)的空間留下動(dòng)態(tài)的時(shí)間,重現(xiàn)了東方水墨的生命,賦予了水墨以新的光暈,原原本本地講述著草原、群山與動(dòng)物的故事。

我們?cè)谟涗浟怂囆g(shù)家視界的畫(huà)前駐足、凝視、會(huì)心一笑、為之喝彩。

馮冰的藝術(shù)永遠(yuǎn)在路上,他還在努力奔跑。

“我的作品離成熟還差得很遠(yuǎn),但在今后的生命的延續(xù)中會(huì)達(dá)到我想要的沁人心脾的作品。”

“以前大起大落的人生已經(jīng)過(guò)去,我所有的經(jīng)歷和受過(guò)的苦難成為我的財(cái)富,將照亮我前行的路。“

藝術(shù)就是真理在作品中的自行置入,這種真理不是簡(jiǎn)單的科學(xué)命題或哲學(xué)理論,而是拂去塵埃去掉遮蔽之后的澄明,是向天地萬(wàn)物的敞開(kāi)。

人人充滿(mǎn)勞績(jī)的日子,我們習(xí)慣仰望天空,期待飛得更高更遠(yuǎn),卻往往會(huì)忽略真正的藝術(shù)就在身邊,棲居在我們腳下的寬廣大地,留下一個(gè)個(gè)生活瞬間,守候正在失去的家園。