文/王大宙

一.我在工人文化宮的青春生涯

1976年5月5日,經過10年的各種折磨,一直身體很好的父親王挺琦再也挺不住被那長期政治迫害,遭受的身心摧殘,住進了華東醫院,被診斷為肝癌,彼時的父親已經無力繼續親自輔導我畫畫了,而將主要精力放在與癌癥搏斗中。父親介紹了他的學生呂振環對我指導,呂老師當時在上海戲劇學院舞美系學生中畫得比較好,也是我父親最喜歡的學生之一。呂振環老師曾與我說起,73年他剛進上戲舞美系,在繪景室上第一節課時,當時我父親還是牛鬼蛇神,沒脫帽,正在教室里掃地,當我父親走到他身后,仔細看著他正在專心致志畫素描,就和他說:你這個同學是否臨摹過連環畫? 呂振環說:“我當時并不認識你父親,只知道他正在勞動改造。那時我正好剛剛臨摹了整整一本連環畫,名叫《邊寨風云》,是描寫云南解放軍的。我就反問你父親您怎么知道我臨摹過?你父親說:看你畫物體的輪廓,造型比例關系非常準確。我心里暗暗想大學老師眼光就是不一樣,我那時也不知道你父親是留美耶魯大學畢業的。之后我和你父親關系特別好。”

1976年6月下旬,我帶著父親的介紹信去見呂振環老師,由于他在上戲當學生時不會拍工宣隊的馬屁,盡管他在班里畫得最好,畢業卻被分配到了上海市工人文化宮。 他告訴我他準備在市工人文化宮辦個舞美班,請我去參加舞美班, 這樣除了可以教我們畫素描水粉外,他也可以和我們一起畫畫。呂振環老師后來和我聊起時說:那時我是市宮舞美班最早的一位學員。按呂老師回憶,當時舞美班約有二十位學員,大部分都是通過各種關系介紹進來的。就連他現在的夫人陳明也是開班二個月后,經當時在市宮話劇團工作的蔡瀾藝介紹進班的,蔡瀾藝那時還是呂振環上戲同屆戲文系同學李勝英的女朋友。陳明來后,還陸續介紹了她工廠的幾位同事一起進來。呂振環說:陳明和我都是班里屬于畫得比較好的學員,班里很多人并不會畫畫,只是能利用進舞美班的機會,每星期可以有二個半天離開工廠到文化宮來玩玩。于是我就跟著呂老師在舞美班開始了舞美學習,畫了人生第一張水粉“舞美繪畫習作”。

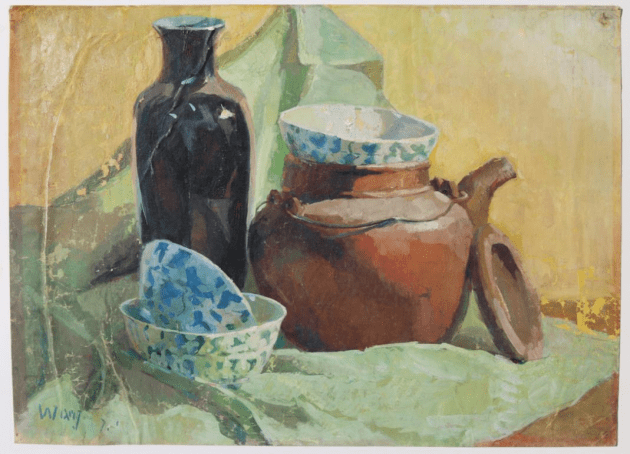

靜物,水粉,上海市工人文化宮舞臺美術班第一張作業,王大宙,1976年7月。

當時呂振環老師看了我的畫后說:陶壺畫的還不錯,有質感,但花瓶的反光需要和背景聯系在一起。說完他在我畫面中花瓶的反光部位作了幾筆改動。這幾筆一下子把整個畫面的物體和背景有機生動地結合起來。之后繪畫學習中,呂老師對畫面非常強調要有“調子感”。 多次要求我在作畫時主觀臆斷強化色調感,為此我特意在畫同一靜物時,刻意畫出一張紅調子一張綠調子,猶如在一個不同色彩光線環境下,所有物體的固有色都發生了變化。

在舞美班學習的那些日子里,呂老師給同學們留下的最深刻印象,是他對藝術那份炙熱的激情和完美的追求。在他的精神激勵之下,我們同學非常努力,除了在舞美班上課時用功畫,我們有部分同學利用休息日時間約好一起外出寫生。

部分舞美班同學郊外寫生時合影,左二李雁偉,左四王大宙,1976年。

同學之間關系都非常友好,相互交流,共同提高,那時對藝術的熱愛和追求的感情是多么的純樸。記得有一次在舞美工作室里,來了一位女生,當時我們班的同學周貝貝和我見她形象很入畫,抓緊機會請她坐下,用炭筆速寫方式把她的形象記錄下來, 我和周貝貝相互交換了作品以留作紀念,周貝貝還特別認真,特地在畫上加上了他的姓名和圖章。

肖像,周貝貝速寫,1977年6月6日

最難忘的是,舞美班才剛開辦沒幾個星期的一天下午,呂老師原計劃安排我們畫人像,而那天下午一時沒找到人做模特,呂老師問我是否能幫忙做模特,我欣然答應。我坐在中間,班里同學都擺好畫架形成半圓形圍著我,只見呂老師坐在當中,興致勃勃拿出一張油畫紙,說今天我來畫張油畫。那天下午教室內感覺特別安靜,只聽見畫素描鉛筆與紙張的摩擦聲,畫水粉洗筆時的嘩嘩聲。我見呂老師手拿幾支油畫筆,不停地替換著畫,他瞇著眼睛,全神貫注地看著我,似乎要從我臉上尋找出什么。二個小時過后,一幅傳神的肖像出現了,看著畫中的我,那年輕氣盛的氣質性格都被惟妙惟肖地表現出來。或許是呂老師對我的幫助表示感謝,他慷慨地送給我這幅珍貴的作品,非常幸運的是這幅作品至今還一直珍藏在我身邊。

王大宙肖像,油畫,呂振環,1976年

前些日子我把這作品微信發給了呂振環老師,呂老師看了這幅作品后謙虛地說:從畫上看得出當時我剛從上戲畢業,受蘇派影響很深,灰調子。筆觸現在還保持著,但現在已再畫不出這種感覺了,畢竟這么多年沒畫寫生了。

當時所謂的“舞臺美術班”,并不像現在理解的那么正規,我們除了畫畫之外,服裝化妝道具燈光,都是我們學“舞美”要涉及的。尤其學化妝時,我們沒有演員可以給我們實習,我們學員就互相之間在對方臉上試驗化妝,由于我們學的是戲劇化妝,還要到舞臺上,在大光燈照明下看化妝后的效果,。

在上海市工人文化宮小劇場舞臺上化妝合影,前左一周貝貝,左二王大宙,后左二李雁偉,1977年。

當時的“市宮”,是上海工人階級的“藝術圣地”,產業工人中有書畫、音樂、舞蹈、曲藝、文學、戲劇等才能的工人,都有機會到這里來拜師學藝,展示其才能。而基層單位也非常重視文藝,“樂于輸送人才”,只要市宮需要,隨時放人,借多久用多久都行。當時在市宮,經常組織搞各種演出,呂老師辦的舞美班,培養了我們這批人才,搞舞臺布景就成了我們一件日常工作。

舞美班的學員都來自各個工廠及基層單位,1977年初,文革剛結束,工廠已由搞運動轉為抓生產,學員們也陸陸續續回去工廠工作了。由于我工廠里的大批判專欄,黑板報等宣傳都由我負責。不知是因為我畫得好呢,還是肯吃苦耐勞,或兩者兼有之,總之我出的每期專欄都特別好看,得到領導和群眾的好評。不久由工人被提拔為工會專職干部,也從工人編制轉為干部編制。這樣我還能繼續到市宮參與各種舞美工作。據呂振環老師回憶:當時我和周貝貝是骨干,最積極也最叫得動。每次有舞美任務都帶上我們倆,有時還有李雁偉。尤其是1977年,上海市總工會組織各種文藝匯演,都喜歡借文化廣場演出。呂振環老師記得帶我和周貝貝去文化廣場搞過好多次舞美,當時市宮有交響樂隊,民樂班,舞蹈隊及話劇班等,除了打燈光外,布景道具實際都非常簡樸,就是有話劇也僅是個小品。

“市宮”是一棟著名的歷史建筑,其前身是有名的“東方飯店”,七層的主體建筑始建于1929年,為典型的巴洛克風格,外觀端莊大氣。解放后,這座著名建筑改用為工人文化宮,于是,從東方飯店到“工人樂園”,見證了無數上海產業工人的美好時光。1950年,陳毅市長向上海市工人文化宮贈送親筆題書的橫匾“工人的學校和樂園”,更是讓這座位于市中心的建筑變成一座燈塔,各行各業的工人來這里休閑、娛樂、學習、表演,“燈塔”回應了他們的激情,甚至徹底改變了他們此后的人生命運。這座曾為旅店的建筑,也像是我們這群青年工人生命中的驛站,在非常時期讓我們得以歇腳,積攢力量,去推動生命的遠航。

1977年9月,呂老師被調回上戲舞美系。彼時,我有一顆“急于遠航”的心靈。我們舞美工作室的對面是舞蹈班,隔壁是繪畫班,我只要有空,就鉆進繪畫班去“打醬油”,畫素描、畫水粉那勁頭就像上了發條一樣,總也使不完。我在市宮里瘋狂地畫畫,不但出于熱愛,也出于急迫。我心里想著,以前有父親在藝術上的蔭庇,需要請教或拜師非常容易,但以后就得完全靠自己了。尤其是1977年9月21日父親離世后,這種緊迫感就愈發強烈。除了市宮,我還在離家很近的長寧區工人文化宮“蹭畫”,他們那兒也有繪畫班,跟著陳為民老師和張定釗老師畫畫。當時與我形影不離的“繪畫同伴”是稍大于我的蔣曉真,她是著名電影演員白楊的女兒,我們無論外出寫生還是居家作畫,幾乎都在一起。我成了她家“小白樓”的常客,多次去都是白楊開門,然后水果茶水招待,我跟她寒暄幾句,就鉆進蔣曉真的房間里畫畫。白楊的話不多,偶爾會說幾句鼓勵肯定的話,屬于那種“嚴厲而親切”的家長。

那個階段,我的整個生活節奏是“和時間賽跑”,拼了命地畫,多畫一筆是一筆。然后是到處“趕場子”——就是趕赴各種與美術有關的活動:今天聽說陳逸飛在黃浦區那邊畫畫,我們就趕過去看;明天聽說普陀區滬西電影院的電影海報畫得好,也趕過去看。不管是公開場合還是私人場合,只要與繪畫有關,我們的消息都特別靈通,觸角特別敏感,不放過任何一個機會,力爭無一遺漏。我的內心充滿饑餓、熱情和渴望,加上“喪父之痛”后的急迫,于是不停地自我加壓,勤學苦練。我幾乎不放過任何一點空閑時間,哪怕面對一棵樹,也會從繪畫角度琢磨,如何才能把它畫得姿態最美,如果沒有帶顏色,就會拿出鉛筆練練線條,幾乎到了“不瘋魔不成活”的地步。

二.“于無聲處”,我發了一點微弱的“聲音”

所謂“禍福相依”,似乎有點宿命論色彩,可是生活往往就是這個模樣。話說父親離世不久,中國開始恢復高考制度,這對我們這些狗崽子來說,是改變命運的極佳機會。雖然我已經有了一點“意氣風發”的雛形,比起同齡人算是幸運兒,從一線工人變成了廠里的專職工會干部,引發多少人的羨慕嫉妒恨。但是對“野心勃勃”的我來說,這根本算不上“人生成功”,扎根于我頭腦深處的還是一直以來的家庭教育:上大學!

于是我和舞美班同學王純杰,陳明鉚足了勁,力圖抓住這個翻身機會,報考上戲舞美系。我們心里還是有底的:遍閱上海灘美術高手,在同齡人中,我們幾個已然是翹楚,因此充滿了必勝的信心。果然,一考之下,我們幾個都被錄取了。

正當我滿心歡喜時,突然斜刺里生出枝節——總共有七個“上戲子弟”參加了考試,不但有報考舞美系,也有報考其他系的,但七人之中,唯獨我一人過了成績線,這就引發了一項“上戲土政策”:凡是上戲子弟,一律不予錄取。他們還冠冕堂皇地涂上一層“避嫌”的保護色,“以示公平”。也許放在今天的環境里,這項“土政策”或許是天方夜譚,但當年關于“公平”的理解就是這個水平。明明應該像對待所有考生一樣,一視同仁擇優錄取地對待我,這才是應有的公平,但他們卻選擇“擺擺平”思維,粗暴地把我拒之門外,而且沒有地方可以投訴。

更加令人不解的是,到了10月份的時候,同濟大學因要恢復建筑系,亟需美術方面的人才,而高考又已結束,他們情急之下,就想到了報考上戲舞美系的“未錄取考生”。到了這種時候,上戲哪怕是“彌補遺憾”,也應首選把我推薦出去吧?可是他們居然死死捂住我的材料,就是不拿出來,再一次讓我與大學失之交臂。時隔多年,我還是百思不得其解:他們究竟是恨我父親呢,還是與我有仇?就算他們為了“擺擺平”那些落榜上戲子弟,把我拒于上戲門外,但同濟大學與他們何干呢?難道他們有責任擺平所有的“羨慕嫉妒恨”?或許只有一個解釋:在極左思維下,人道與人性,根本不在考量之中,具體的個人卑微如塵,碾死你如同碾死一個螞蟻。就這么簡單。

當和我一起參加高考的舞美班同學王純杰和陳明高高興興去上戲報到的同時,我灰溜溜地回到了“市宮”,重拾我的老本行,為各類演出做舞美。

九月初,一個平凡的日子里,《于無聲處》降臨了!

搞舞美,了解劇情是必備功課,何況《于無聲處》是我們之前從沒搞過的一部四幕話劇。我們在蘇樂慈導演領導下首先要求我們看劇本。當時我有點好奇地接過這個名曰《于無聲處》的劇本,內心有點忐忑:對我而言,將要面臨一場挑戰,以前排的都是小節目或小品,還沒有接手過多幕劇。不知這個話劇寫的是什么,我得好好拜讀,并從舞美角度考慮設計方案。我記得劇本還是手寫本,可能是工人編劇宗福先的手跡,我當時也不知道他是誰,出于職責所需,馬上開始進入閱讀,并很快被劇情所打動。

故事發生的背景是在“粉碎四人幫”的前夕:梅林和兒子歐陽平途經上海,來到老戰友何是非家中。何是非過去曾因誣陷救命恩人梅林而官運亨通,這次又得知歐陽平在天安門廣場悼念周恩來、并因收集“天安門詩抄”而成為被追捕的“反革命分子”,即向“四人幫”分子告密。歐陽平遭逮捕后,何是非的妻子和女兒堅決與何決裂……

在“天安門事件”尚未公開平反的當時,該劇把一個搜集“天安門詩抄”的“反革命分子”當做正面人物描寫,是需要勇氣的。而市宮的業余話劇隊敢于編排話劇《于無聲處》,也是基于當時的普遍民意。彼時,經歷“文革”的浩劫,中國百廢待興,而人們的思想觀念仍然受到禁錮,隨著真理標準問題大討論的興起,一場思想解放運動成為中國改革開放的先聲,如何評價“天安門事件”,已然成為全民關心的話題。話劇《于無聲處》猶如一聲驚雷,沖破禁錮,解放思想,先聲奪人地暗示了對“天安門事件”評價的撥亂反正。這樣的劇情和“人民是不會沉默的”(宗福先語)思想主題,加上這樣的歷史背景和時代風云,注定了它將成為“中國話劇史上的里程碑”。

對它的評價且按下不表,還是回到我的“當時視角”。作為舞美設計,熟悉劇本是必備功課,此前很少有讓我激動的劇本,這回我帶著自己的人生經歷去閱讀劇本,感同身受,非常“入戲”。我一方面陷入了沉重的心情,另一方面還得“走出情緒”,從技術層面進入舞美設計,尋找設計靈感。

在主要場景的設計上,“熊佛西家的客廳”讓我如獲至寶地找到了創作靈感。這是一個我極為熟悉的場景,那座位于上戲和華東醫院中間的洋房里,就是熊佛西院長的家,那個氣派的客廳,是我和家人經常光顧的所在,熟悉極了。命運還開了一個玩笑,這個客廳,后來居然成了我們的家,我們家人與熊佛西的遺孀鄭綺園朝夕相處親如一家。后來我家雖然搬走了,但在我的腦海里,客廳的布置和擺設恍如眼前。我幾乎覺得,《于無聲處》的主場景只要“照搬熊佛西家的客廳”,再略作微調,就非常搭調和到位。至于背景色,我考慮到當時壓抑的時代氛圍,就用黑色來襯托人民的心情。

剛開始時,“舞美”這塊只有四個人參與,由于第一次搞整個舞臺布景,他們希望出個舞美設計效果圖。可能想到我父親是上戲舞美系教授,讓我來畫草圖。

話劇《于無聲處》舞美效果圖,王大宙, 1976年。

當時市宮的舞臺不是很理想,二邊還矗著兩根柱子,搭景只能在兩根柱子中間;整個舞臺比較小,又很淺,布景只有搭到底,才能留出足夠的表演空間。必須因地制宜的思路給出最佳設計方案。我們幾個在蘇樂慈導演的指導下只用了一個多星期,就將舞美完成了。至于道具,就得充分發揮想象力了:除了借用其他劇組的現成物品,不夠部分還得親自制作,有些道具就用紙糊,遠觀拆不穿。還別說,看著舞臺上的“成品”,還真是有模有樣,我的心里稍稍泛上一絲成就感。

呂振環老師至今還記得,當時我在設計《于無聲處》舞美初期時,我特地帶著幾張舞美設計草圖去找他幫提意見。一天下午我去了他的住所,那是一間上戲的學生宿舍,非常小,也很簡陋,房間內中央還放著一幅他剛剛為陳明畫完的夜景風景畫,呂振環老師說:這張畫是作為他給陳明定親的信物,所以畫得特別認真。現在這幅作品給陳明哥哥拿去家里掛了。在我印象中,它是一張油畫,冷色調,非常新穎,用了大量的鈷藍色。當時他認真聽了我的設計想法,也仔細看了設計草稿后給予了建設性意見,呂老師說:“市文化宮劇場的舞臺特別淺,本來這舞臺是供開會用,而不是用于演出。搞室內景轉折不能太大,門如何開一定要考慮到演員的走進走出。 所以景的布置要平,像一個人字形擺開。”特別令我感動的是《于無聲處》在市宮小劇場演出時,呂振環老師特地趕來看演出及舞美效果,為話劇《于無聲處》的順利演出作出了默默的貢獻。

也許可以驕傲地說,當時的市宮,各路藝術英豪都是“業余”的,但我們的作品,卻是頗有“專業范”的。這一方面得益于專業老師蘇樂慈和呂振環的指點,另一方面又得益于這座文化底蘊深厚的大都市的人才寶藏。在當時的情景下,多少懷著“天生我材必有用”的工人才子,集聚到市宮這座“職工的精神殿堂”,要將自己噴薄的才情盡情揮灑。我們不亦樂乎地干著事關藝術的一切活兒,卻都是毫無報酬的“義務勞動”。坐車,吃飯,外出聯系工作,沒有一分錢的補貼,大伙全都自覺自愿。我當時拿的是36元的工資,光是花在畫具上的開支就捉襟見肘,所以去市宮上班,我常常是提早出門,多走一站路才坐車,一角錢就變成7分錢了,節約了3分錢車費。我想,當時像我這樣的“市宮業余藝術家”,都有大致相同的經歷。

現在說到那個令我難忘的日子:1978年9月22日,《于無聲處》正式演出前一天的彩排。所謂彩排,就是按照正式演出的要求演一遍,看看哪個環節還有問題,以便完善。所以彩排當日,一般都是“內部觀眾”來蹭看,以烘托氣氛,讓演員有一種正式演出的正規感。記得那天,我姐姐和二哥也前來先睹為快,三四百人的場子,印象中尚未坐滿。然而出乎意料的是,當全劇演完,底下的掌聲居然經久不息,遲遲不肯停下。這種場面太陌生了,一般演出,最多是禮節性鼓掌,像這樣發自內心的長時間鼓掌,反應如此強烈,簡直是絕無僅有。我和劇組的伙伴們都開心極了,望著臺下觀眾熱情的面孔,心里甜滋滋的。不過我那時年輕,又是物質匱乏時期,那天晚上給我印象最深的,居然是“營養晚餐”大排面,那才是實實在在的犒勞!

彩排加上后幾天的演出,雖然加起來的觀眾不算很多,但是他們傳播消息的能力和速度卻是驚人!忽然間,好像全社會都知道了有這么一臺好戲,紛紛打探何時買票。原定10月1日到15日的賣票演出,票價一角,呼啦啦一下子全部售罄。市總工會臨時決定,10月1日的這場演出,作為珍貴的禮物,用來招待全上海的勞動模范和先進工作者。這就讓不多的演出更加奇貨可居,爭相買票者絡繹不絕,常常乘興而來敗興而歸,真的是一票難求啊。

作為該劇的工作人員,演出中給我留下深刻印象的是:爬到屋子頂端“追光”。所謂追光,就是將其它的燈全部黑掉,只留下一束光,射在角色的身上。該劇第三場就有一場需要“追光何是非”的戲,我記得爬上去的時候,被炙烤得非常熱,那么多的演出燈具,散發著熱量,時不時還會“冒煙”,此前我多次被燙傷。這次因為演出重要,我更是不敢有絲毫懈怠,務必保證那束光準確無誤地射在主角身上。好在我對市宮劇場的屋頂結構了如指掌,爬上爬下熟門熟路,圓滿地完成了任務。

接下來的事就“搞大了”。文匯報女記者周玉明觀劇之后,寫了長篇報道《于無聲處聽驚雷》,以整版的篇幅發在文匯報上,一下子讓這部話劇變成了“話題”與“事件”。先是市里的領導特地前來觀看,接著又傳來消息,說有中央首長要趕到上海看劇。這就必須興師動眾大動干戈了——因為市宮這個小場子,對付市民觀眾還馬馬虎虎,一旦要上升到正規演出,它就顯得太局促了。市里決定把這臺戲搬到中蘇友好大廈的友誼電影院里,那里場面大,舞臺也大。也許領導和導演生恐我們這些“業余舞美”拿不下來,后來就去求助上戲的舞美專家周本義老師出馬,對先前的舞美設計做了改動,比如把背景黑色調換成了灰色調,同時根據舞臺的寬深尺寸,將舞美做得比較舒展,不再像市宮那樣捉襟見肘。

10月28日晚,中央首長在市委領導的陪同下,興致勃勃地觀看了演出,又上臺與演員合影留念,肯定了這臺戲。這之后,就“好戲連臺”了。第一場“好戲”就是:文化部副部長來到上海,對劇組人員說,我帶給你們一個大驚喜!我代表文化部長黃鎮,邀請劇組赴京演出。聽罷這個好消息,大家一下子歡騰起來,個個喜上眉梢。

11月7日,上海電視臺根據中央電視臺的要求,要搞一場“實況轉播《于無聲處》”。這在當年是非常罕見的,不像現在的技術條件,實況轉播已成家常便飯。我作為舞美,在前一天就忙開了,我在電視臺演播廳里所搭的舞臺上,與電視臺的美工一起,畫了整整一天,才算將繪景工作做完。記得那天晚上,市委的一干主要領導,齊刷刷來到演播大廳,和我們一起觀看了演出。整個觀劇過程,真的是鴉雀無聲,大家似乎都屏聲靜氣,生怕漏聽一句臺詞。望著這一場面,我頓時覺得,所有的付出都太值得了。

三.“在北京的金山上”

真正的“好戲連臺”,是在“赴京演出”的那些日子里。我清晰地記得,赴京的火車是11月13日下午,那天上午,我的廠領導,書記廠長等,專程來到我家,為我“送行”。他們說了一大堆贊揚和勉勵的話,我只是傻傻地站著,一下子不知說什么好,內心有一種受到尊重的微妙感覺在翻動。到了下午,市總工會的領導也像我的廠領導一樣,專程到火車站送我們劇組,握手,囑咐,一臉的喜氣,讓我們倍感光榮。

最最出乎意料的一幕是發生在北京火車站。當14日中午12點火車停靠北京站后,我一眼望過去,橫幅標語獵獵飄揚,站臺上是人山人海,人們居然用“夾道歡迎”的方式歡迎我們!那個場面簡直嗨得不行,北京人像見了親人一樣與我們擁抱、握手,好多次我的手被握得生疼生疼,他們激動得太用力了。以前聽到一個形容詞叫“英雄凱旋”,我想也就是這樣的場面吧。

1978年10月14日,《于無聲處》劇組在北京火車站受到熱烈歡迎,右一穿軍大衣的高個子是王大宙。

15日上午,我早早地從領館區的賓館房間里醒來,走到樓頂上,看著小雪如飛絮飄下,瞬時化成白皚皚的一片。這是我第一次來到北方,第一次見到這北國風光,心情美極了,看出去的景致也特別美。我按捺不住,連忙拿出畫筆,畫了一張雪景畫,以傾瀉此時的心情。

然后到了北京首演的日子。16日的首場演出是在紅坊橋的工人文化宮,北京的場面很大,不像我們的市宮舞臺。我早早來到現場布景,力求完美。雖然還是在演出前,但劇場里已有不少人在走動。突然間,我看到有一個人跳上舞臺,他長得又高又瘦,手里揮舞著一張人民日報。聽到有人高呼“他就是反四人幫的英雄!”但見這位英雄一邊揮舞報紙,一邊大聲歡呼:“中央宣布,對四五事件徹底平反!”一時間,所有在場的人都歡呼起來,然后互相抱著如瘋了似的歡跳,根本停不下來。我也受到了感染,放下道具跟著一起歡叫。年輕的我尚不知道,我親手參與的《于無聲處》,也是促成平反的催化劑,甚至起了非常重要的推動作用。“天安門英雄”選擇到《于無聲處》現場來宣布和歡呼,自有其因。

那天晚上的演出,來了好多領導,那些“天安門英雄”也都來了。演出完畢后又是掌聲如雷,首長們魚貫而上,與謝幕的演員握手合影。這樣的情形持續了好多天,首長們的名字都是如雷貫耳的,平時只在廣播和電視上聽到看到,現在是天天近距離接觸,漸成家常便飯。我們的演出不斷的換場地,黨校、文化部、煤炭部……最難忘的是在團中央的那次,演出結束,還來不及謝幕,好多“天安門英雄”就忍不住跳上舞臺,他們嘴里說著“你們是英雄”,與我們緊緊抱在了一起。臺下也是亂成一團,人們瘋狂地蹦跳歡叫,簡直有點“場面失控”的感覺。那真是激情燃燒的年代啊!

1978年11月16日《于無聲處》在京首演,中共中央政治局委員蘇振華、倪志福、中宣部副部長周揚、北京人藝院長著名劇作家曹禺、文化部副部長周巍峙等登臺與劇組成員合影,王大宙位于后排曹禺和導演蘇樂慈導演之間。

而“最高級別的演出”則是在19日晚上的京西賓館。事先沒有人告知究竟是什么樣的首長會來觀看,但我在搭臺時,看到方毅副總理和上海市委書記彭沖前來檢查督戰,就猜想晚上觀劇的首長們一定級別極高。當然直到現在,我也說不出具體是哪些“最高領導”,但是因為我的“職責之便”——“拉幕”加上“追光”,讓我成了少數幾個“可以隨便走動的人”,于是我就偷偷地趁拉幕之便,往臺下瞅了一眼。遺憾的是,這時恰好是暗場之時,我只是在若明若暗中認準一個人:陳永貴!乃因他的白頭巾比較醒目,讓我一下子認出來。我心想,當時的永貴大叔乃副總理級別,尚且坐在比較邊上的座位,那坐在正當中的,應該是排名頭幾位的大人物吧。

寫到這里,我要停下來解釋幾句。我之所以巨細靡遺地描述某些場景,私心是想為研究當代戲劇史的人們留下一些“親歷者軼事”。因為在我看到的對《于無聲處》的報道中,較多的是提及它的轟動和它在戲劇史上的地位,缺乏有血有肉的具體描述,也許我的個人視角有助于拾遺補缺,聽到涓涓細流的生動聲音。

作為一個非常年輕的業余舞美工作者,我記住的情形很可能不是“主流場景”,而是“支流場景”。比如我印象深刻的是,在京西賓館的演出結束后,那餐飯,簡直是“宮廷菜”的級別,除了大菜,就連小花卷都做得很高級,那小巧玲瓏的模樣和香香的味道,令我沒齒難忘。那些日子里,我們輪流在各單位演出,接受各種招待,天天像在過年,動輒就是幾十桌圓臺面擺開來,我們劇組一二十個人都“分配”不過來——東道主希望每桌都有劇組的人作為“圓心”,于是我們就分插在各桌中。就餐時,人們會提出各種各樣的問題,但我畢竟只是個舞美,對劇作的政治意義思想意義所知不深,也就只好勉強應付,滿心想的是一桌子的美味佳肴。

回想當年的奢侈饕餮,不禁讓我聯想到弗洛伊德在他的著作中描繪的“教父講經”的一幕:當教父在向教徒們講經時,教徒們卻心不在焉地看著邊上的小門,因為屆時將有食物從小門里拿出來。在本該虔誠的時刻,這些信徒們對食物的盼望超過了對信仰的渴求,人性就是這樣真實。我當時被圍在“圓心”的時候,其實是應該慷慨陳詞的,可是一則我說不來豪言壯語,二則真心擋不住食物誘惑,于是除了幾句“場面話”,也就顧不得那么多了,滿足食欲才是首要之選。那是憑票供應的年代啊,物質極其匱乏,而我正是長身體的時期,自從父母落難后,家里也是窮得難得吃肉,我就是“盼望食物的教徒”啊。

《于無聲處》赴京演出是件大事,當時很多上海的主流媒體都有記者跟著報道,劇組人員經常需要出席各種各樣的座談會,同時還要參加許多活動,包括瞻仰毛澤東紀念堂,在人民英雄紀念碑前朗誦天安門詩抄等。令我心儀的“精神食糧”是看“內部電影”,在人民劇場、八一劇場、文化部劇場,我看了《羅賓漢》《羅密歐與朱麗葉》《葉塞尼亞》《阿里巴巴與四十大盜》《佐羅》等,我最愛的是《007在東京》,至今記憶猶新。

值得一提的是,在12月的某一天,文化部和全國總工會召開頒獎大會,為《于無聲處》頒獎,好幾位政治局委員親臨現場。據說這是1949年以來的第二次,上一次是頒給“一出戲救了一個劇種”的昆劇《十五貫》。而且喜出望外的是,這一次還有獎金,編劇演員舞美人人有份,從一千到一百不等,這是我們意想不到的。

其實那時劇組里的“不協和音”也不少,時隔多年往事如煙,寫一點作為“軼事史料”也無妨,可做花絮佐料。比如同去的劇組有A組B組,好大一陣子,完全輪不到B組的演員上戲,這就難怪他們要“發威”了,要求領導“一碗水端平”,于是后來領導作出調整,讓B組演員也有戲可演。還有聽到《于無聲處》要拍成電影,話劇演員當然都想做電影演員,于是又一場爭奪戰。包括說明書上舞美工作人員都爭把自己的名字放在前面。當時領導的處理,往往是息事寧人。于今想來,這些一地雞毛的瑣事,別開生面,豐富了我的人生回憶。

文化部官員(右二)陪同《于無聲處》劇組A組全體演員,導演蘇樂慈和王大宙在天壇留影。

回首當年,《于無聲處》的舞美設計無論從藝術上,還是從設計上看,并沒什么特別的價值,只是作為一位業余美術工作者,以一個尋常人的身份,有緣卷入波瀾壯闊的變革歷史,并書寫了我生命記憶中最值得珍惜的篇章之一。

我要感謝這份來自命運的饋禮。

【作者簡介】

王大宙,畫家、設計師,美術教育家。曾任教于上海大學美術學院。1985年赴美國,先后就讀于美國紐約州立大學Albany大學的M.F.A.學位和普瑞特學院(Pratt Institute)工業設計的M.I.D.學位。2003年應邀創建華東師范大學設計學院,歷任首任院長、名譽院長,教授、碩士生導師、上海市歐美同學會文化藝術與創意產業分會常務副會長等職。

1980年至今,王大宙美術作品多次在國內外展出及并被多家博物館美術館收藏。其“生物藝術”被耶魯大學、哈佛大學、普林斯頓大學、斯坦福大學、芝加哥大學等十多所美國大學收藏。2012年王大宙榮獲紐約州長Andrew M. Cuomo頒發的藝術成就獎,也榮獲薩福克郡郡長Steven Bellone頒發的藝術成就獎及納薩郡郡長Edward P. Mangano頒發的杰出藝術貢獻獎。2016年榮獲美國Hofstra大學頒發的藝術成就獎。2017年榮獲紐約市頒發的杰出藝術貢獻獎。