中國往事

來源于《寶慶府》之“寶慶名門”欄目

馬一鷹/文

近代湖南,涌現(xiàn)出了一大批舍身忘我、不畏犧牲的仁人志士;從晚清的魏源、曾國藩,到民國的黃興、蔡鍔直至建立新中國的毛澤東、劉少奇;湘籍無產(chǎn)階級革命家群體傳承湖湘文化基因,求真務(wù)實,使得革命的群體和火種呈星火燎原之勢火遍中國大地。

長鄄馬家人就是革命的薪火相傳者,秉承“忠貞報國”的家族傳承,前赴后繼地參加革命,為中國的解放事業(yè)作出過巨大貢獻(xiàn)。他們中有中日甲午戰(zhàn)爭、牛莊戰(zhàn)役、武昌首義、辛亥革命、五四運動、驅(qū)張運動、第二次東征、北伐戰(zhàn)爭、湖南農(nóng)民運動、廣州起義、八一三淞滬抗戰(zhàn)、臺兒莊戰(zhàn)役、晉南戰(zhàn)役、浙贛會戰(zhàn)、閩海抗戰(zhàn)、桂柳會戰(zhàn)、長沙和平起義、武漢和平起義、百萬雄師過大江、渡江戰(zhàn)役、京滬杭戰(zhàn)役、抗美援朝戰(zhàn)爭、上甘嶺戰(zhàn)役、西沙群島自衛(wèi)反擊戰(zhàn)、對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)的參加者,黃埔軍校(中央軍校)[1] 的教官和學(xué)生,早期的共產(chǎn)黨員和地下武裝領(lǐng)導(dǎo)人,為和平解放湖南立下汗馬功勞的共和國功勛,也有國民革命軍的高級將領(lǐng)。

今天,我們來重點說說四位早期革命家。

▲ 湖北武漢起義門——武昌首義第一槍在此打響,被譽(yù)為首義勝利的開端。

【馬薇垣小傳】

馬子清后裔,馬宗德長孫、馬祖鑫第三子。派名福焱,字希麟,號丙齋。出生于清朝咸豐十年(1860)。光緒二十六年(1900)州優(yōu)等補(bǔ)廩生 [2] ,分省試用縣丞。宣統(tǒng)二年(1910)任湖北新軍 [3] 陸軍第八鎮(zhèn) [3] 步兵十五協(xié)二十九標(biāo)司令部書記官,1911年10月10日(農(nóng)歷辛亥年八月十九)參加武昌首義。【補(bǔ)充:同榜秀才中的杰出人物有:中國近代民主革命家、辛亥革命先驅(qū)、著名語言文字學(xué)家、國學(xué)大師黃侃;中國同盟會會員、共進(jìn)會的組織者和章程制訂者居正;郵傳部參議廳員外郎兼編譯局纂修官黃為基;中國同盟會會員、江西省人民政府參事室參事彭程萬;國立藝術(shù)專科學(xué)校(中央美術(shù)學(xué)院和中國美術(shù)學(xué)院前身)校長、中國美術(shù)界的“百年巨匠”呂鳳子等。】

▲ 民國時期的上海灘

【馬維孝小傳】

派名遠(yuǎn)述。出生于清朝光緒九年(1883)。畢業(yè)于中國第一所專門培養(yǎng)鐵路和電信管理人才的高等學(xué)校——北京鐵路管理傳習(xí)所(北京交通大學(xué)前身)。早期中共黨員。1929年工作于由中央文委書記潘漢年直接領(lǐng)導(dǎo)的“文委”秘密聯(lián)絡(luò)點——滬濱書店和吳淞印刷廠,印行馬列主義書籍、進(jìn)步作家文藝作品、黨內(nèi)秘密文件,如《農(nóng)民與革命》、《宗教 · 哲學(xué) · 社會主義》等;負(fù)責(zé)掩護(hù)黨內(nèi)同志,從武昌第一模范監(jiān)獄出獄的楊獻(xiàn)珍、廣州起義失敗后到上海的王昌明都曾在書店安身并得到資助。1935年2月19日夜至20日凌晨被國民黨上海市公安局聯(lián)合公共租界工部局與法租界的兩處警察機(jī)構(gòu)逮捕;同時被捕的還有上海中央局書記黃文杰,中央局組織部長何成湘,中央局宣傳部部長朱鏡我,中央局文書科張唯一與中央文委陽翰笙、田漢、林伯修、許滌新等36人,周揚和夏衍幸免于難;史稱“二一九”大破壞。(補(bǔ)充:1927年“四 · 一二反革命政變”前上海地區(qū)的黨員人數(shù)由8000人驟降為1220余人,到1934年9月僅475人。據(jù)鄧小平回憶,當(dāng)年在上海做秘密工作非常艱苦,是提著腦袋在干革命,有一次他去和羅亦農(nóng)接頭,如果晚走半分鐘就被捕了。)

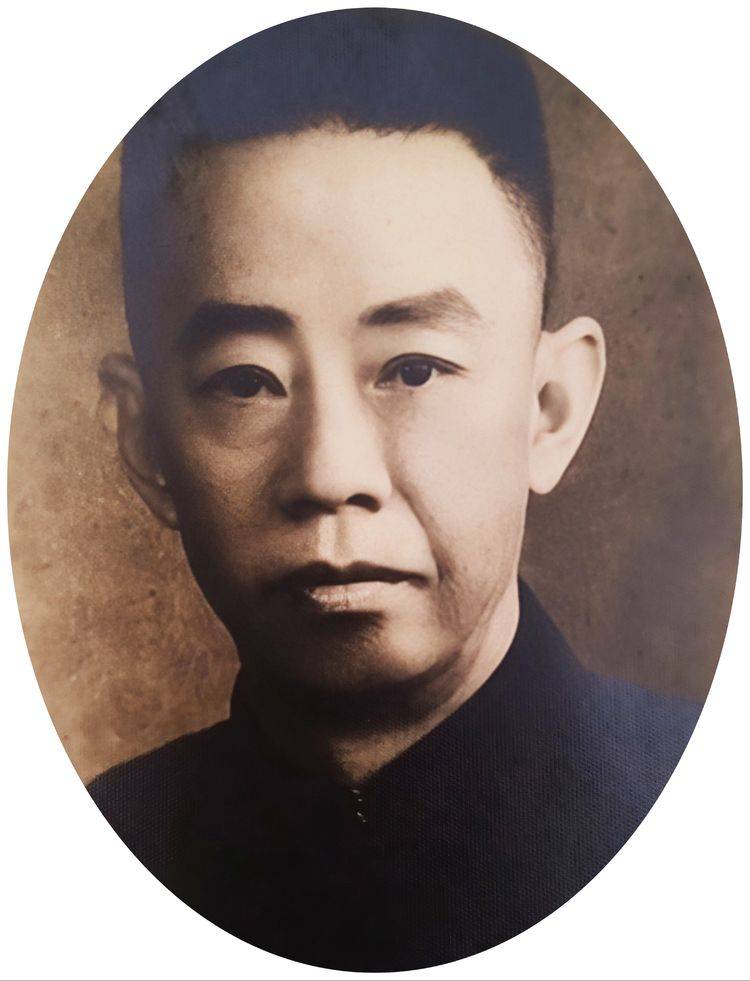

▲ 馬子谷

【馬子谷小傳】

又名式材、世材、軾材,派名永菽,字任之。出生于清朝光緒二十四年(1898)。1919年考入唐山交通大學(xué)(今西南交通大學(xué))[4] 。五四運動中擔(dān)任“北京學(xué)生聯(lián)合會”干事,五四運動后深入工人運動并任北京長辛店勞動補(bǔ)習(xí)學(xué)校教師,1924年加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán),1926年參加北伐戰(zhàn)爭并加入中國共產(chǎn)黨;隨后,相繼參加廣州起義、淞滬會戰(zhàn)、浙贛會戰(zhàn)、閩海抗戰(zhàn),為和平解放湖南立下汗馬功勞。自1926年起,歷任廣州國民政府交通部專員,中國國民黨福建省黨部委員,福建省政務(wù)委員會委員,武漢國民黨中央黨部組織部調(diào)查科科長、國民政府中的中共特別支部書記(國共合作時期的特別支部),華北民族革命同盟成員,上海市各界抗敵后援會成員,國民革命第七十軍戰(zhàn)時步兵干部培訓(xùn)班教官,國民革命軍第70軍駐長沙、武漢、桂林、重慶辦事處主任,民國福建省政府顧問兼干部考核專員,福建省研究院社會科學(xué)研究所研究員,國民革命軍第25集團(tuán)軍司令部少將參議,中共湖南省工作委員會統(tǒng)戰(zhàn)策反小組成員,長沙市軍事管制委員會與湖南臨時省政府聯(lián)合辦公室主任,中國國民黨革命委員會中央委員會團(tuán)結(jié)委員等職。自1919年起,交往過的重要人物有袁伯楊、周方、毛澤東、蔡和森、向警予(女)、匡互生、夏明鋼、王光臨、王荷波、陳伯達(dá)、潘祖彝、陳希周(陳昭禮)、李黎洲、徐琛、李培桐、潘谷公、戴任、陳應(yīng)中、毛澤民、盛世才、劉峙、湯恩伯、陳立夫、陳果夫、周恩來、楊匏安、劉清揚(女)、吳玉章、劉少奇、李維漢、楊獻(xiàn)珍、雷瑜、方鼎英、鄒鵬振、魯滌平、彭湃、楊殷、劉珍年、楊獻(xiàn)珍、王昌明、于右任、馬維孝、潘漢年、陳獨秀、彭述之、朱蘊山、吳成方、葉挺、許德瑗、朱江戶、管長鏞、何鍵、李覺、劉建緒、羊棗、王亞南、余志宏、陳公培、胡邦善、周里、歐陽方、程潛、陳明仁、鄧飛黃、劉公武、劉岳厚、蔣昆、唐文夑、唐星、程星齡、文于一、唐生智、陳采夫、蔡杞材、劉人奎、姜和瀛、劉鳴球、伍光宗、魏鎮(zhèn)、劉壽祺、謝淑周、張嚴(yán)佛、袁樸、肖勁光、黃克誠、黃曾樾、章士釗、李石曾、張大千、徐悲鴻等。

▲ 馬巨材

【馬巨材小傳】

又名馬子任、馬任,派名永式,號陸村。出生于清朝光緒三十一年(1905)。1924年8月1日入讀由孫中山六個月前創(chuàng)辦的國立廣東大學(xué)預(yù)科,成為第一批學(xué)生,升入本科后,在理化系肄業(yè);1926年春,被孫中山一年前創(chuàng)辦的黃埔軍校 [1] 入伍生部聘為普通學(xué)化學(xué)教官,后來改任校本部少校教官并加入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)(此兩校史稱“一文一武”,文為十大名校、武為將帥搖籃);軍校初創(chuàng)時期的教官僅74位,其中少校7位,當(dāng)時一起共事的有孫中山、蔣介石、周恩來、廖仲愷、成仿吾、戴季陶、方鼎英、顧祝同、何應(yīng)欽、李濟(jì)深、馬非百、毛澤覃、聶榮臻、葉劍英、惲代英等。1927年12月11日和馬子谷、黃英博(黃春源)、劉肖愚、王昌明、朱迪、馬哲民、區(qū)克宣等在馬非百的軍校住所喬裝參加廣州起義。失敗后乘海輪由廣州到上海再到洛陽,擔(dān)任河南省立第四師范學(xué)校社會科學(xué)教員,和黃英博、孫席珍、招勉之等老師一起從事革命工作,宣傳共產(chǎn)主義思想。三十年代初期開始任教于河南省立開封高級中學(xué),和徐干青、石靜濤(石恩波)、杜孟模、李文彬、武狄生等老師借鑒北大辦學(xué)方針,把開封高中辦得有聲有色。1935年12月23日,和徐干青老師設(shè)法從學(xué)校后門放走響應(yīng)“一二 · 九運動”的學(xué)生,并親自到南關(guān)火車站具體指導(dǎo)“臥軌”抗議行動。1938年夏和范文瀾、嵇文甫、王闌西、杜孟模等教授一起籌建“社會科學(xué)讀書社”,發(fā)展社員400余人,團(tuán)結(jié)廣大師生宣傳抗日;緊接著開辦《沉默》、《群嘯》、《理論與評論》、《解放之路》等進(jìn)步報刊,利用主講“公民課”宣講“資本論”和傳播馬列主義,動員并資助進(jìn)步學(xué)生奔赴延安或到抗日根據(jù)地直接參戰(zhàn)。1940年在“開高”臨時駐地內(nèi)鄉(xiāng)縣夏館鎮(zhèn)外的河邊以釣魚為掩護(hù),與地下黨接頭,接受指示和匯報工作。1943年元旦被“中統(tǒng)河南省黨部調(diào)查統(tǒng)計室鎮(zhèn)平分區(qū)”逮捕關(guān)押(1942年8月至1943年12月,中統(tǒng)河南省黨部調(diào)查統(tǒng)計室鎮(zhèn)平分區(qū)和國民黨河南省黨政軍伏牛山區(qū)工作團(tuán)在整個南陽地區(qū)共抓鋪1110人,史稱“南陽血案”)。

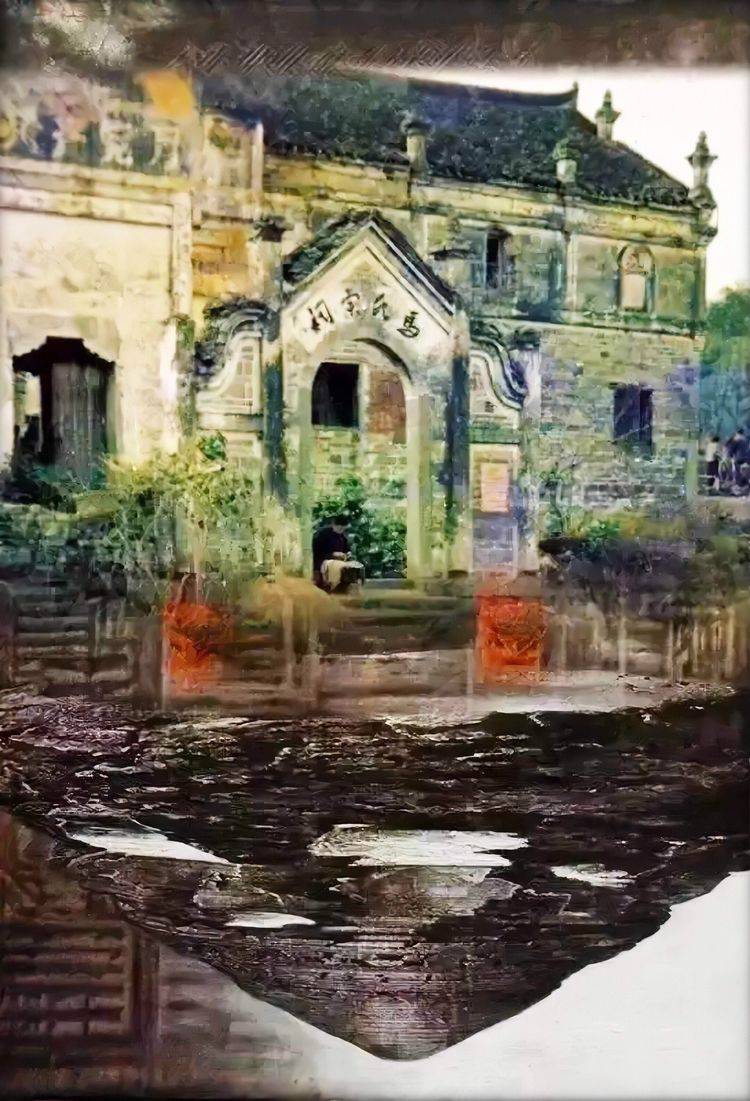

▲ 馬氏宗祠舊址

馬氏宗祠創(chuàng)建于清朝康熙五十三年(1714);三修于1935年,于右任 [5] 題額;此圖攝于80年代。

補(bǔ)充資料

[1]

民國時期,“黃埔軍校”和“中央軍校”沒有區(qū)別,只是不同年代的不同稱呼。真正意義上的黃埔軍校只開辦三年,從1924年6月到1928年3月,廣州長洲島共招收七期學(xué)生。到20世紀(jì)40年代晚期,黃埔學(xué)生在國民黨軍政界中一時將星閃爍,名將如云;其中,絕大多數(shù)是前七期學(xué)生,最風(fēng)光的是前四期。馬非百、馬巨材兩兄弟于1926年春進(jìn)入入伍生部擔(dān)任教官,3月8日第四期入伍生升學(xué)考核轉(zhuǎn)為學(xué)生,1927年12月廣州起義失敗后兩兄弟去到上海。1928年3月,黃埔軍校遷往南京,改名“中央陸軍軍官學(xué)校”;從改名那一刻起,國共合作聯(lián)辦的“黃埔軍校”就不復(fù)存在。后來一再改名,1929年9月10日改名為“國民革命軍黃埔軍官學(xué)校”,1931年3月又改回“中央陸軍軍官學(xué)校”,1946年1月再改名“中華民國陸軍軍官學(xué)校”,1950年10月臺灣當(dāng)局在高雄鳳山復(fù)建“鳳山陸軍軍官學(xué)校”延續(xù)至今。

[2]

新軍(清末編練近代化陸軍):甲午中日戰(zhàn)后,清政府為加強(qiáng)陸軍力量,下令由湖廣總督張之洞、直隸提督聶士成、溫處道袁世凱等編練新式陸軍,“習(xí)洋槍,學(xué)西法”,史稱新軍,全稱“新建陸軍”。這支軍隊的特色是完全使用西式的軍制、訓(xùn)練以及裝備,一切依照德日制度,由德國人為主的洋人教習(xí),是清朝最后一支有戰(zhàn)斗力的正規(guī)軍。新軍作為清朝的最后也是最新的一種軍制,原是清政府用來鞏固維持統(tǒng)治地位的,但由于政治的徹底腐敗,光靠一支新式軍隊難以來拯救一個走向末路的帝國。具有諷刺意味的是,這支原本被清政府用來加強(qiáng)統(tǒng)治的新軍,在辛亥革命中成了推翻清政府統(tǒng)治的主力軍。 在當(dāng)時,大部分新軍都剪了辮子,這樣足已表明了新軍改變舊思想的開放。

[3]

陸軍第八鎮(zhèn):清朝末年軍隊現(xiàn)代化改革之后的新軍編制之一,相當(dāng)于現(xiàn)在的師的規(guī)模。第八鎮(zhèn)駐湖北武漢,轄第十五和第十六兩協(xié)。兩協(xié)分別轄29、30、31、32四標(biāo)。辛亥革命前夕,其統(tǒng)制是張彪。辛亥革命第一槍是該鎮(zhèn)工程營士兵熊秉坤發(fā)出。在武漢,另有獨立第二十一混成協(xié),協(xié)統(tǒng)是黎元洪。端方入川,帶走第十六協(xié)第三十一標(biāo)及三十二標(biāo)。

[4]

唐山交通大學(xué)(今西南交通大學(xué)):創(chuàng)建于清朝光緒二十二年(1896)。被譽(yù)為東方康乃爾。是中國近代土木工程、礦冶工程、交通工程教育的發(fā)祥地,是中國最早采用四年本科制和設(shè)置畢業(yè)設(shè)計環(huán)節(jié)的大學(xué)之一。獲得1916年中華民國教育部舉辦的“全國74所高等學(xué)校作業(yè)成績評比”第一名。先后培養(yǎng)出73名國內(nèi)外著名院士,其中中國科學(xué)院院士37名、中國工程院院士19名、中國科學(xué)院和中國工程院雙院士4名、中央研究院院士6名、美國國家工程院院士3名、英國皇家建筑學(xué)院院士2名、第三世界科學(xué)院院士2名;涌現(xiàn)茅以升、竺可楨、林同炎、楊杏佛、黃萬里、莊俊等學(xué)生(莊俊主持設(shè)計建造了清華學(xué)堂)。

[5]

于右任:原名伯循,字誘人,爾后以“誘人”諧音“右任”為名;別署“騷心”、“髯翁”,晚年自號“太平老人”。清朝光緒五年(1879)出生于陜西三原。中國近現(xiàn)代政治家、教育家、書法家。中華民國開國元勛之一,中國同盟會早期骨干,中國近代規(guī)模最大影響最深遠(yuǎn)的文化團(tuán)體“南社”的重要成員;長年在國民政府擔(dān)任高級官員,尤其是擔(dān)任監(jiān)察院院長一職長達(dá)34年;同時也是復(fù)旦大學(xué)、上海大學(xué)、國立西北農(nóng)林專科學(xué)校(今西北農(nóng)林科技大學(xué))的創(chuàng)辦人和復(fù)旦大學(xué)、私立南通大學(xué)校董等。