展覽前言

縱覽20世紀的中國美術史,關于傳統與革新、繼承與改良的思潮與論戰紛起,中國畫家不斷地找尋國畫未來的出路和方向,是鏡鑒西方繪畫還是繼續叩問古老的中國畫體系?時至今日,當代畫家用作品交出了不同的答卷,當代畫壇呈現出了百花齊放百家爭鳴的局面。但無論如何有一點毋庸置疑,筆墨作為中國畫的獨有的表現形式,任何脫離了筆墨體系的作品無法稱為中國畫。

中國畫中的筆墨有相對穩定的法則和規范,這些法則和規范的建立有助于畫家進入這個有無比探索空間的藝術世界。但是筆墨系統的法則與規范,決不是要畫家墨守成規,而是容許和鼓勵他們有所探求和創新,須能借古以開今。縱觀畫史,自開新面而成大家者,必能窮究前賢血戰古人,又能參合時代精神在藝術上自我演進。借古開今的出發點則是“開今”而“借古”,意是站在當下,在不斷開拓、實驗的同時,把歷史作為參照、對話、挑戰和超越的對象,構成延伸與超越的關系。

本次展覽以“翰墨文心——當代中國畫核心畫家60家筆墨研究展”為名,是為了將筆墨作為一個學術課題提出來,邀請當代60位主流藝術名家展示他們的藝術風格和個性創造,以期引起學術界的關注,重新研究筆墨風格的意義和它的價值。相信參展的這60位個性筆墨風格鮮明的畫家在筆墨上的各自探索成果和他們對這個問題的思考,不僅會對人們有啟發和借鑒的作用,而且會把畫界對筆墨風格的討論引向深入。

本次畫展將以線上藝術展的方式呈現,參與展覽刊登發布的有雅昌藝術網、藝術頭條、新浪藝術、騰訊藝術等近百家主流藝術媒體及門戶網站,流量巨大,綜合瀏覽點擊量預計將達到上億次,一次參展,永久在線,影響深遠,終身受益。

組織機構

主辦單位:時代丹青文化傳媒

學術主持:王鏞

展標題字:薛永年

李勇

參展畫家

李勇,1963年生于山東濟南,1985年畢業于山東藝術學院,獲學士學位。現為中國美術家協會會員,山東省中國畫學會副會長,山東省美術家協會人物畫藝委會副主任,山東工藝美術學院造型藝術學院院長、教授、碩士研究生導師,山東畫院藝術委員會委員、院聘畫家。

作品參展:慶祝建軍六十周年全國美展,獲二等獎;第七屆全國美展;首屆中國畫大展;第八屆全國美展,獲優秀作品獎;首屆中國畫人物畫展,獲銅獎;首屆國畫家學術邀請展,獲國畫家獎;第九屆全國美展;全國畫院雙年展·首屆中國畫展;今日中國美術大展;第十屆全國美展;第十一屆全國美展;全國第十屆藝術節優秀作品展:新中國美術家系列國畫作品展。代表作品:《靜靜的微山湖》、《小張莊》、《青花碗》、《甜蜜的城》組畫、《祥云》、《圣士》、《日全食·俑》組畫、《陽光百姓》、《古典影子》組畫、《風景遠逝》、《東風破》、《辛丑·驚蟄———膠濟鐵路創建》、《甲午·驚夢》。出版畫集:《當代中國畫精品集——李勇》、《出走與歸來——李勇畫集》、《中國畫技法精粹——青山無塵》、《當代中國畫名家檔案——古典影子》、《中國畫名家研究——李勇線描卷》、《清虛·清音——李勇彩墨作品集》。

作品欣賞

遠行與回歸——畫家李勇訪談錄

Q=《愛尚美術》 A=李勇

Q:你的作品多以傳統文化為題材,繪畫語言非常現代,且有哲學意味。請談談你在探索中國畫新語言過程中的一些體會。

A:我偏愛傳統、古典的東西,長期的涉獵和熟知自然不會放過傳統的滋養和模范。我有本畫冊叫《古典影子》, “古典影子”無形中成為我的一個符號及表達自我審美意圖的風格基礎。“古典”,把我的文化取向和認識事物的角度定下來了,因為我對傳統的東西有一種敬畏感。在山東,那種根深蒂固、潛移默化的傳統觀念,和畫家對現實的介入方法和態度是分不開的。“古典影子”這個詞本意就帶點虛擬性、荒謬性,很多人叫“古典情結”、“古典情懷”。我很喜歡黑澤明,他的《影子武士》,影響了幾代電影人,日本版的《李爾王》,是大師向大師致敬的經典范例。加了“影子”二字以后,有點荒誕、調侃的意味,似乎對傳統做了一番“手腳”,雜糅、錯構,將自己心中一種糾纏不清的頑固不化的傳統圖景、傳統因素重新擺列、重新布光,形成自己的視覺秩序和心里倒影。所以說,古典和現代是相互融合、相互滲透的,躲閃不開,一不留神就撞個滿懷,笑臉相迎。除非你有意識地“下狠手”,手起刀落地割裂開來,那就有點生猛了、生硬了。只要是文化人辦的事,這種文化脈絡和氣息的傳承是撕扯不斷的。

一個畫家有傳統情結是他的優勢,很多人丟掉了,或者只是拿老祖宗的玩意兒當當幌子,招搖過市。當然這個依附也不是刻意地、人為地把它體現出來,它是滲出來的,作品中自然流露出來的。

《精神》 210cm x 200cm 2016年

有些年輕畫家的畫感覺少點根、少點底氣。繪畫本身作為文化的一個門類,它總是體現著畫家對事物不同角度的認識,我的這種認識會很自然地體現在我的作品中。達到這種自然的狀態,畫畫才不累,會更加得心應手,自圓其說,觀眾看了才賞心悅目,這樣也就能吸引著知音,召喚著朋友。

Q:你有一個展覽名叫《出走與歸來》,請談談對“出走與歸來”的理解。

A:《出走與歸來》,那是早些年張煒給我寫的文章的題目,寫得相當好,高屋建瓴,用現在的話來說叫很“到位”。他的文章實際上預示著或預制著我現在的狀態------就是“出走與歸來”。就是我對傳統文化若即若離,又割舍不斷的狀態。出走,往外走,有一種突圍和掙脫的狀態;歸來,感覺傳統文化也是一種束縛、一種禁錮;膠著著、編織著,可是稍微走遠點,又覺得自己滋養困乏,迷失了很多,又歸來。出出走走,歸歸來來……不斷循環,不斷的往復,每次出走歸來后都有一定的收獲。如果我能做到一個自省的態度、一個適度的距離,逐步升華地出走歸來的話,我的畫還能有所突破-----大抵這就是我的宿命。

《踏歌行之一》190cm x 148cm 2018年

Q:那你還要繼續不停地出走與歸來。

A:我最近畫一組畫叫《致敬趙孟頫》,同理,也是向經典致敬,只是姿態不同而已。西方繪畫里有很多向經典致敬的作品,尤其是當代藝術,它表達得很直接,單刀直入,不像中國傳統文化兜那么一大圈,遮遮掩掩,半推半就地把一種心意表達出來。我當年畫的《古典影子》系列,也是向經典致敬,我把《步輦圖》《游春圖》重新疏離、重新整合,用傳統的關照方式來思考現代繪畫,變成自己的圖式語言表現出來,在傳統與時尚之間,做個“自由人”。

我當時在技法上不停地推敲、錘煉,把對技法的控制加進去,有點像兵馬俑的感覺。題材借鑒也好、抄襲也好(抄襲也不丟人),作品名字我都沒改,就叫《步輦圖》、《游春圖》。。。。。,大家一看都明白。我跟學生說,《步輦圖》你們也可以再畫,你們畫的可能是卡通風格,也可能是數字風格,裝置表現都不犯規。大家對經典的認識和當下社會的狀態總有契合點,誰能把它抓住,誰就能把它合理、完美地表現出來,誰就贏了。

我的一些畫冊、展覽標題就叫“出走與歸來”,我覺得挺好。有些人表面上看風風火火,走得很遠,但實際上他們壓根兒就在傳統里泡著,或者說是兜圈子,只是借鑒傳統表面上的一些圖式、符號,落入知識的陷阱。即使他走得再遠也和傳統沒關系,更不存在歸來了。

《踏歌行之二》190cm x 148cm 2018年

Q:你的繪畫語言很現代,在你尋找繪畫語言的過程中有沒有受到西方藝術的影響?

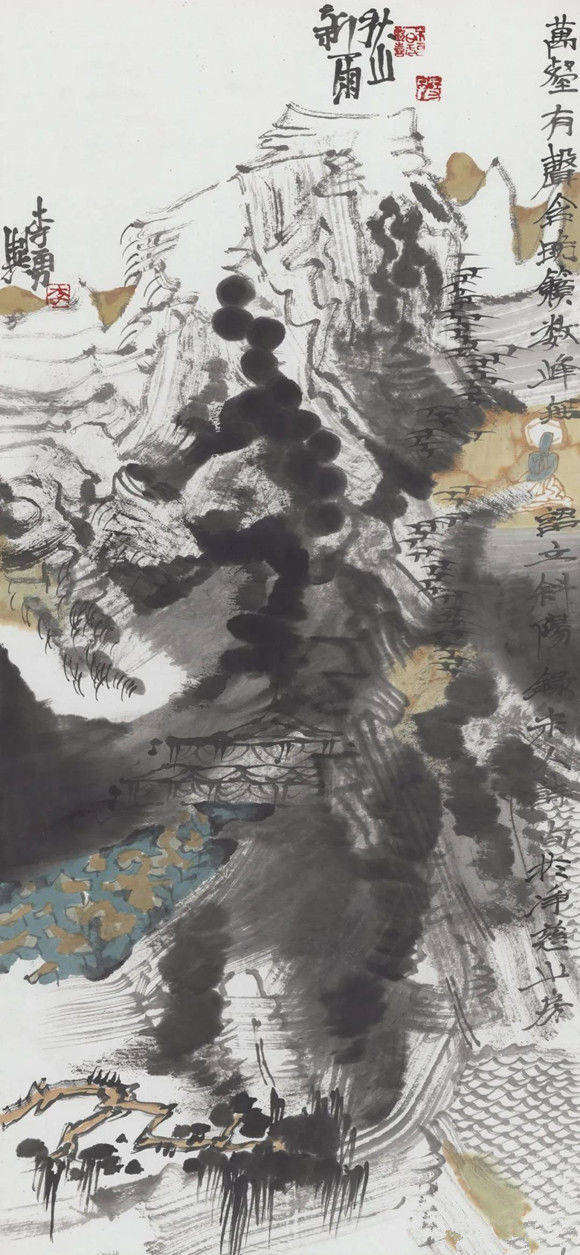

A:那是肯定的。早先我看過很多德國新表現主義的版畫、油畫,受到過一些他們的影響。我也臨摹過范寬的作品,畫了以后老覺得欠點什么,總感覺它和這個時代不搭調,顯得有些陳腐,有些灰暗。有些人專門研究古人的作品,也能走得很好。再就是像朱新建那種調侃的、嬉鬧的、“不正經”文人畫,也能高開高走,每個人的境遇是不一樣的。我受的是院校教育,營養比較豐富,在中央美院進修時,正趕上1985年、1986年美術思潮最活躍的時候,你就是站在那里原地不動,也會有很多東西往你身上砸,躲都躲不開。如何選擇和你的身份、文化修養相吻合的,你能消化得了、能控制住的,而且和你接觸的傳統教育能對應起來的營養,對個人來言是很重要的。

《踏歌行之三》190cm x 148cm 2018年

Q:“八五新潮”對你個人的影響還是蠻大的。

A:對。1983年,我們班去敦煌考察寫生,現在我作品里的色彩、構成關系和對社會的認知,帶點佛家、道家很虛無的那種視角,多是來自于敦煌。那時我才二十幾歲,坐火車去很辛苦,學校每人補助200塊錢。那會兒,洞里面還能進去畫畫,我們住了半個月,大家臨了很多東西。當時同學們都很用功,摽著勁畫,我重點臨了《張儀潮出行圖》一米寬六米長,很是壯觀,現在想起來都有點“后怕”。敦煌藝術滲透到我的思維里,對我日后的繪畫有潛移默化的影響。敦煌最完美的地方是它的殘缺,它色彩的剝剝落落,才有那種滄桑感,但給人的感覺是很浪漫的、飄渺的,是歲月成全了敦煌。現在再去敦煌只能看十幾個窟,壁畫都罩著玻璃罩,不讓在那兒臨摹了,帶學生去只能是走馬觀花,聽聽“佛本生故事”,有點隔空對話的感覺,生分的很。

《沨》136cm x 68cm 2015年

Q:請談談你對筆墨的理解。

A:我理解的筆墨是一種抽象和空靈的大筆墨,不是具體哪一筆哪一劃,不是小筆墨。

趙無極的畫面筆墨意韻,我認為比吳冠中把握得好。你仔細看看他那種混混沌沌的感覺,對傳統文化理解得更深一些,就是我剛才講的大筆墨。它也包括寫意精神,。不是寥寥數筆畫抽象了就是寫意,應該是一種大意境的寫照。不是誰喝大了酒胡亂狂掃幾筆,那是行為上的大寫意,更多的應該是知識架構上的大寫意。墨韻是無形的,說一個人筆墨效果好,那是技法層面,往更深層說,指他有寫意精神。不但寫意畫有寫意精神,工筆畫也有寫意精神。我學中國畫以后,美術學院的訓練是很嚴格的,老師們手頭功夫都很好,這是技法層面的,可是再往上怎么走,筆墨怎么延伸,那各人有各人不同的方法和渠道。“各路英雄均有很多高招”,再沉積一個階段,大家又轉回到同一個點上,碰撞后總會發生些共鳴。

《瀏》136cm x 68cm 2015年

Q:還是“出走與歸來”。

A:有的人講究漸變,有的人講究蛻變。我覺得這兩種方式都能達到很高的境界。每個人的行為方式和行為準則不一樣,只要大家能自己心安理得或者能自圓其說,把握好了,就可以。

Q:再回到關于你的作品,從《甜蜜的城》到《東風破》,你創作了很多系列,像《大慈悲》系列,《日全食》系列。

A:最早創作的是《甜蜜的城》系列。

Q:那就談談這些作品的創作過程。

A:《甜蜜的城》是我早期比較典型的工筆畫。那組畫以安徽皖南的建筑為背景,穿插著各個朝代的小女子,稍微帶點舞臺感,戲劇性,有點拿捏。表現的是皖南那種白墻黑瓦、陰郁濕潤的感覺,很幽靜,很閑適,反映了我當時的人文思考好繪畫理解。我很少畫現實題材,《甜蜜的城》是一種超現實的,有點浪漫現實主義色彩的作品。畫面中的小女子在生活中有,舞臺上更多,但我畫的是六個一排走、四個一排走,這就帶點超現實或者是浪漫現實主義的味道。后來我作品的風格更趨向于荒誕性,虛無的成分多了,也是我這幾年的心路歷程吧。

《古典影子》系列往下延伸,就是《大慈悲》系列。“煙云供養”、“歸于無極”。。。。有點“神道”,有點“入魔”。

《沐》136cm x 68cm 2015年

Q:用你獨特的視角去表達。

A:這幾年的創作中,我覺得《東風破》還行,這是我參加第十一屆全國美展的作品。傳統的創作思路是主題先行,就是找一個題材、一些生活片斷或一個場景,再把你的技法、構圖糅進去,各種食材、各種佐料,文火慢燉,激火出鍋。我創作《東風破》時恰恰是反著走,倒行逆施。那時我喜歡周杰倫的《東風破》,我覺得歌詞很好,所以就想畫一幅作品叫《東風破》。一般先生孩子后起名字,這幅畫還不知是男是女,我就叫它《東風破》了。

Q:當代歌壇有一種唱法叫中國風,以周杰倫、許嵩為代表,他們把傳統意象用當代語言唱出來,很好聽。

A:而且還有文化,朗朗上口,沁人心扉。

Q:當代的孩子都能接受,小孩能接受“斷橋殘雪”這個意象,他可能不知道宋詞,但是周杰倫唱了、許嵩唱了,他就喜歡。

A:這首歌的前后我不太會唱,就是那一句“誰在用琵琶彈奏一曲東風破”,帶勁,特有質感,無形中感染到我,莫名其妙。后來我查了查蘇軾有首詞叫《東風破》,臺灣有部電影也叫《東風破》。。。。。。那一年,我從磧口過黃河,對黃河的滔滔氣勢很有感觸,黃河也是一種文化暗示,文化指向,所以作品的背景符號就選定了黃河。當時有個戲班子在黃河邊正在吊嗓子、伸胳臂壓腿,等著渡河“走穴”,他唱的可能不是京劇,可能是秦腔或老腔,扯著脖子瞪著眼,吼兩嗓子,畫面有幾分悲壯,幾分凄慘。

Q:說起中國畫,我常想起昆曲,白先勇做了一件偉大的事情,做青春版《牡丹亭》,讓青春女孩去演少女,不再用像梅蘭芳那種男旦或是一群老人來演少女,首先讓青年觀眾能接受。現在很多小孩為了看漂亮女孩,一定要看看昆曲。她們可能沒有老前輩表達的老辣,但和我們的時代更貼近了,那種優美的服飾、婉轉的歌喉更具典雅的韻味。我覺得中國畫缺少的是青春版。

A:白先勇的《牡丹亭》挺好,扮相俊朗,唱腔宛轉,但這個分寸挺難拿捏,說到底還是出走與歸來。你走到什么程度、回到什么程度,是很矛盾、很糾結的事。你走遠了,不倫不類。我看過一出所謂現代版京劇的《草船借箭》,像大片的感覺,聲、光、電一起上,熱鬧大了。

《潄》 136cm x 68cm 2015年

Q:味道沒了。

A:沒拿捏好。他想很刻意地、很人為地討人喜歡,向“時尚”獻媚,跑偏了。

Q:你何以走進傳統然后重新發現它,讓它煥發生命力,而不是簡單地去重復它、復制它、保護它?你的繪畫里還體現出和我們雜志相近的傾向——一種尋根意識。中國傳統文化對你不僅是一種符號,也是你向內里的一種找尋,包括《詩經》《古典影子》《步輦圖》《東風破》都是向東方語境靠近的作品,還有后來畫的《雁》。

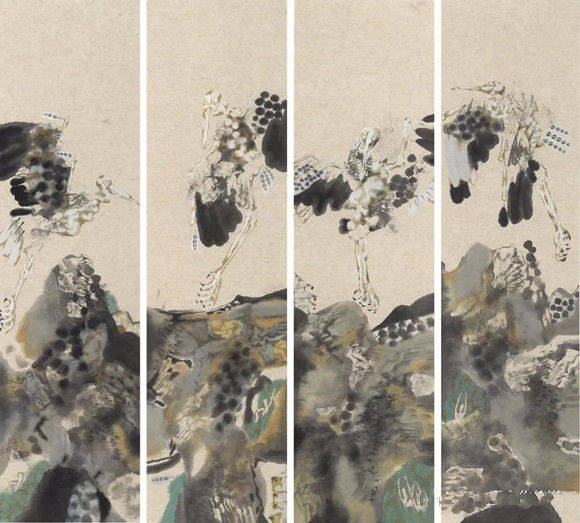

A:那幅作品叫《雁過無聲》。

Q:你直接把鳥的骨骼和內里表達出來了,它體現了生與死的永恒主題。生命就是一堆白骨的支撐。你融在輪回之中,又有大量的符號在畫面里,它非常豐厚,又非常靈動。

A:作品中鳥的骨骼、爪子和翎毛都有宋畫的感覺,三礬九染,工序繁復,傳統的那點好東西扔不掉,也不能扔,否則你畫的基點就支撐不起來,就會索然無味。

Q:為什么你作品的氣韻一看就對?是因為很多元素是宋畫里的。

A:我們那個年代受到的技法訓練、傳統文化灌輸也好,熏陶也罷,工夫總是沒白下的,它會潛移默化地滲進你的骨子里,不一定什么時候就顯現出來了,因此,作品才不顯得那么單薄,這也是文化的搭橋,技藝的支架,才能讓你的畫自自然然、原原本本地回到繪畫語言本身。

《青山無塵之一》68cm x 68cm 2010年

Q:你的生活很散淡。

A:可以算是“無作為”,我畫上常用四方印:“無為心”、“清靜心”、“尋常心”、“歡喜心”,日久見性,入戲太深。

Q:你很享受這種“不作為”,你沉浸在某種符號、某種文化里,然后慢慢地讓時光流走,能夠把自己的世俗生活、志趣調整到你喜愛的節奏,像你這種類型的畫家在當代也是少的。

A:時事繁雜,難得“半日閑”,今天下午還有一個座談會談中國畫的發展和走勢,牛逼大了

Q:命題太大。

A:第一是命題太大,第二是這個話題不能空談,有的人一談“大道理”,就“上綱上線”,貶低技法、回避技法,我覺得只有技法到位了,才能把你的文脈支撐起來,說到底,繪畫還是個手藝活,不能只是“武裝到牙齒”,“行家一出手,便知有沒有”,老輩兒上早看明白了。

Q:技法相當于文學的語言,一個語言不好的人,他能寫好文章嗎?現代哲學講,我們這個世界是語言構成的世界,我們每個人都是被語言塑造的。這把椅子不叫椅子,你不知道它叫什么,你何以去傳播、何以去表達呢?我們不僅創造了語言,也被語言本身所控制。中國畫的傳承就是靠語言。

A:技法本身有美感、有質感,這和你對應的文化認識也是相互滲透,你中有我,我中有你的。技法提升也離不開文化的提升。

《青山無塵之二》68cm x 68cm 2010年

Q:庖丁解牛,令人如聞絲竹之聲。

A:畫家要回到繪畫的本體上來,大家往往賦予繪畫那么多功能和效力,既要居功又要近利。其實它沒那么多功效,說白了,這種偏頗反應在對知識的盲目和狹窄的理解,自我喪失了繪畫天賦與繪畫本能。你畫一條魚就是一條魚,翻眼、鼓鰓、扎猛子打挺都無所謂,要好看,要“栩栩如生”。

Q:尤其在這個多元化的時代,人接受教化的途徑很多,過去,繪畫承載了很多宣傳、教化的作用,其實通過繪畫可以達到一種精神的圓滿,讓你的生活變得更有味道、更有價值。繪畫首先是要拯救繪畫者自身,而不是先出去拯救別人。現在很多畫家連自身還沒拯救就去拯救別人了。

A:有人說,重大題材只有四五十歲的畫家能畫,再年輕的畫家可能畫不了。杞人憂天,“聽書看戲,替古人擔憂”,年輕畫家可能從我們這個角度、這種表現形式上畫不了,但他們可以換個方式、換個角度去畫,“車到山前必有路”,“東邊日出西邊雨”嘛。

Q:傅抱石畫的《唐明皇入蜀》不比古人畫得差,反而非常好。

A:要借助當下的認識,否則就是空談,離開了當下,是拔不起高來的。

Q:傅抱石要是過著你的生活,他肯定不那么畫,什么樣的時代養成什么樣的人。現在的畫壇風氣是什么?過分強調某一權威的引領作用,你達不到黃賓虹的修養,你去學他說話也學不好,邯鄲學步回來反而不會走路了。

《青山無塵之三》68cm x 68cm 2010年

A:面對大師的作品,只有“致敬”,可以向他們問路,且不可“按圖索驥”。第一不要學,第二你也學不來,因為你的境遇、境界達不到。我常跟學生說,大師的作品你不明白怎么回事就拿筆臨,硬臨,“抽筋扒皮”的臨。不能說大師有什么缺陷,只能說我們自身修養不夠,是我們的眼界、心界達不到,和他們對不上話。像倪瓚、石濤、八大、黃賓虹,現代人也只能“致敬”了。

Q:只能是圖解,非常表面的圖解。

A:有的人學黃賓虹,把黃賓虹不好的東西學出來了。我記得有一個畫家辦了個展覽,展了一大批學黃賓虹的畫,幾乎是一個圖形、一個模式。黃賓虹的畫是有變化的,墨里有墨,筆下有筆,不在這個畫的表面上,你反過來研究都沒用。我真沒見過這么笨的。

Q:這和喝酒一樣,喝酒的姿勢、舉杯的方法、把它灌下嘴的形式,你學這些沒用,你要先覺得酒香,你懂酒,這杯酒下去才能體會到它的內在之美。如果你不愛酒,完全就是學那個做派。

我們從《詩經》以及中國古代的經典里找營養,把它表達出來,一定是要具有當代性的。如果再用古人的圖像去表達是有問題的,這個時代本身是個錯亂的時代、時空倒置的時代,用速度消解了空間距離,用不斷的重現、不斷的信息擠壓你,事實上我們處在了一個不同的圖像空間和語境里。古人的生活是線性的,你騎匹馬騎一年到下一個地方,你是一個沒有時空交錯的、是一個單純的空間,而我們當代的生活已經完全不是這個概念了。我倒覺得你是真誠面對這個時代的畫家,沒有用古漢語來表達感受,努力用這個時代的語言來表達,而且優美、有感情,讓自己能夠沉浸其中。

A:有人學黃賓虹,再往后可能學朱新建,朱新建也學不來,畫如其人,分不開的。想到瞎子阿炳也是個很散淡、很荒唐的人,可他成就了二胡,成就了“二潭影月”。你再看劉文西畫了大量的毛主席像,又像又漂亮還很傳神,這可是一般的畫家能做得到的-------“祖師爺賞飯”啊。

《青山無塵之四》68cm x 68cm 2010年

Q:聽說你家里新添了一個小生命,你是個特喜歡孩子的人,這無形中會影響到你的生活狀態。

A:現在我回到家就要換個“思維頻道”,要“刷屏”,要“裝嫩”,學了很多兒歌。

Q:你都會唱?

A:她聽我就跟著聽,耳濡目染,不會也會了,“白龍馬蹄朝西,馱著唐三藏跟著仨徒弟”。

Q:唱著唱著就會了。

A:畫家和他的思維方式、行為方式,有的表面上反差很大,骨子里還是扭結在一起的。道貌不易岸然更難,沒辦法,按朋友的話來說“當爸爸了就該有個爺爺樣”。

Q:畫畫和寫作離世俗生活很遠,有人問,你的孩子是否對你的繪畫有影響,實際上生活是一回事,畫畫是另一回事。

A:孩子會影響我的作息習慣、飲食習慣,暫時還影響不到我的繪畫。。。。。她剛一歲半。哈哈。

《青山無塵之五》68cm x 68cm 2010年