2019年7月2日

改革開放以后,全國學習毛體書法的熱潮越來越高,隊伍越來越狀大,已經成為一支不可忽視的紅色文化力量,形勢很好。

這方面,全國各個“中毛協”、“毛研會”,各個毛體書法網站以及相關組織、機構,社會各界的相關人士,全國各省市的毛協會、毛研會,《毛澤東書法研究》雜志社等等,都作出了很大的貢獻。應該說,全國毛體書法能發展到今天,他們的功勞是不可磨滅的。

但是,由于各種原因,圈內還不夠團結,書風浮躁,急功近利思想較為嚴重。學者治學、研究還不夠嚴謹,目標普遍低下,水平始終徘徊不前。

這些問題的原因,主要是缺乏一個全國性的正確的理論指導、一個統一的思想認識。

這次全國毛體書法研討班,在關鍵時刻到書法祖宗地衛夫人的故里(安徽)來舉辦,而且是全國搭建毛體書法平臺以來,首次進行的,意義重大、深遠。

下面,根據安排,我來講講關于毛體書法的出帖問題。

一,出帖的認識與對策

為什么要出帖呢?

主要原因有三個:

(一),“出帖”是書法的必然。舍此,不能成就書法事業,不能傳承和發展書法文化。

(二),“入帖”與“出帖”,是對立統一體。入帖的目的是為了出帖。它們之間是辯證的、相補相成的關系。

(三),我們現在正處在出帖的艱難、關鍵階段。其結果是:要么就此停滯不前或走向失敗,要么走向突破,去實現自己的書法目標。

“入帖”與“出帖”,是傳統書法的重大課題,也是最大的難題。凡書法人,都要經歷這樣的過程:

入帖(進帖)一一練帖(反復悟帖。悟帖理,悟人格)一一出帖(丟帖);

或者說:

求法——用法——棄法(丟法)。

棄法丟法,不是說不要法,而是不要原來的死法,要追求新的更大的法。

書法有法,但無定法。有法不死,無法不亂。初學者求法,得道者用法,高邁者棄法。

從求法一一用法一一丟法,這一過程,實際上是事物發展的一般規律。即““否定之否定規律。

與事物的發展過程一樣。即:

肯定——否定——否定之否定(即新的肯定)。

無法便是最大的法。老子說,無是最大的有。“有為——無為——無所不為”。 蘇東坡曾說,“我書意造本無法”。

因此,丟帖棄法或無法,是書法的最高境界。

目前,全國的毛體書法水平,比以往有了較大提高。但是,總體上還是不滿意,還仍然處于臨摹(入帖)的初級或偏中階段。大多數還沒有出帖,或出不了帖。雖然照臨、照摹或背臨都很象,也比較嫻熟,甚至可以以假亂真,但是,一丟掉帖本,就無所是從了!因此,從入帖求法到最后“丟法(出帖)”的距離還很遠。

什么原因呢?

本人認為,主要是將毛體和其他傳統書法切割,或對立起來。沒有真正悟到帖理、書道,沒有真正悟到毛主席的文化內涵。

我在廣西,一說到毛體,有人就說“毛協會的人就是專仿毛主席的……”,用蔑視的眼光看待我們。

又有人說,“我不學毛體,我學傳統的”!把毛體與傳統對立起來。

這種情況,在全國大多存在。最簡單的理由是,毛主席書法是現當代的,不算“傳統”。

那么,你說,“毛體是采眾家之長”,成立不成立?

你說它“是書史上的一座豐碑,一座高峰”,算不算數?

如果算,那么豐碑與高峰是憑空而起的嗎?難道不以傳統經典作基礎嗎?

如果說現當代的書體、書家不算傳統,那“啟功體”丶“于佑任體”丶“郭沫若體”丶“林散之體”等等,是什么體呢?不是傳統體嗎?

其實,什么叫傳統?我們還沒有很好的理解。都認為“傳統”就是過去的、古代的。這是一種誤解。

所謂傳統,就是傳遞一統相聯的東西。據字典注釋:傳,即傳遞,上代向下代傳遞;統,就是事物彼此之間的連續關系。包括過去、現在和將來。

比如血統,你為什么姓黃而不姓李?因為血統關系,因為你和你祖宗的血脈相承。同時,你還與你將來的子孫的血脈相承,自成一統。

書法也一樣,今日的書法、將來的書法與古代的書法,形象與風格肯定有別,但血統基因一樣,都一脈相承,相聯相通。

顯然,把毛體與傳統對立起來,或把古今書法對立起來,都是完全錯誤的。

當務之急,是如何找到出手的切合點,盡快出帖,形成自己獨特的風格。

那么,主要對策是什么呢?

本人認為,必須采取以下一些措施:

首先,要以傳統共性和傳統基本功底為前提,為基礎。

如果沒有傳統功底,沒有掌握古今(包括古人書法與毛澤東書法)的一脈相承、相互聯系的書法共性與精髓的東西,那么我們學毛體,永遠學不好,永遠出不了帖。

其次,在實踐中,必須有這樣一個從臨摹到創作的過程:

即:先是“象”———再進而“最象”、“特別象”———然后是又象又不象———最后是“傳統+毛體+個體”的獨特風格。這一過程是艱苦的,需要付出代價的。

再次,在書法創作中,要有一個正確的理念。而且要明白,書法藝術越往高處走,正確的創作理念就越顯得特別重要。

自古以來,對書法創作,有的講得很玄,有的講的很簡單。我們不要一昧的照搬死套。要動腦筋加以分析、運用。

到目前,有三個創作理念是一直沿用的:

一是“意在筆先”。王羲之、孫過庭、歐陽詢等大家都講過,現當代的人也都一直強調。但是,凡是從篇章、點畫、結體等一切都設計好了才下筆,書家也就無從著手。甚至一下筆,覺得不達意就毀紙、丟筆,怪工具,最后“短路”了。

二是“澄懷觀道”。東漢的蔡邕等人就主張“欲書先散懷抱”。強調創作時要忘記一切,要“澄懷”,讓“道”自然呈現。這又過左了。

三是“心手相師”。這是唐代戴叔倫提出的觀點。他強調創作當下,落筆時由心與手不斷配合、調整,相輔相成。

這些觀點,“心手相師”卻是相對合理些、放松些。往往產生“不與佳為佳”的效果。歷史上的名作,包括毛主席的書法,都是“心手相師”的典范。如第一、第二行書,還有毛主席的《送瘟神》、《答李叔一》等作品。這些作品之所以經典,是他“心手”相應,隨意而為,無所拘束。既痛快自然,又酣暢淋漓。表達了作者情感的最高境界。盡管王羲之當年書寫時,“心手相師”觀點未曾提出,實際上他已經在實踐了。這應該是我們最好的鏡子。

二,具體出帖的一些見解

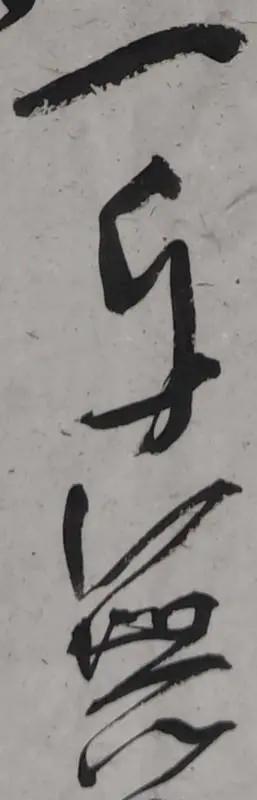

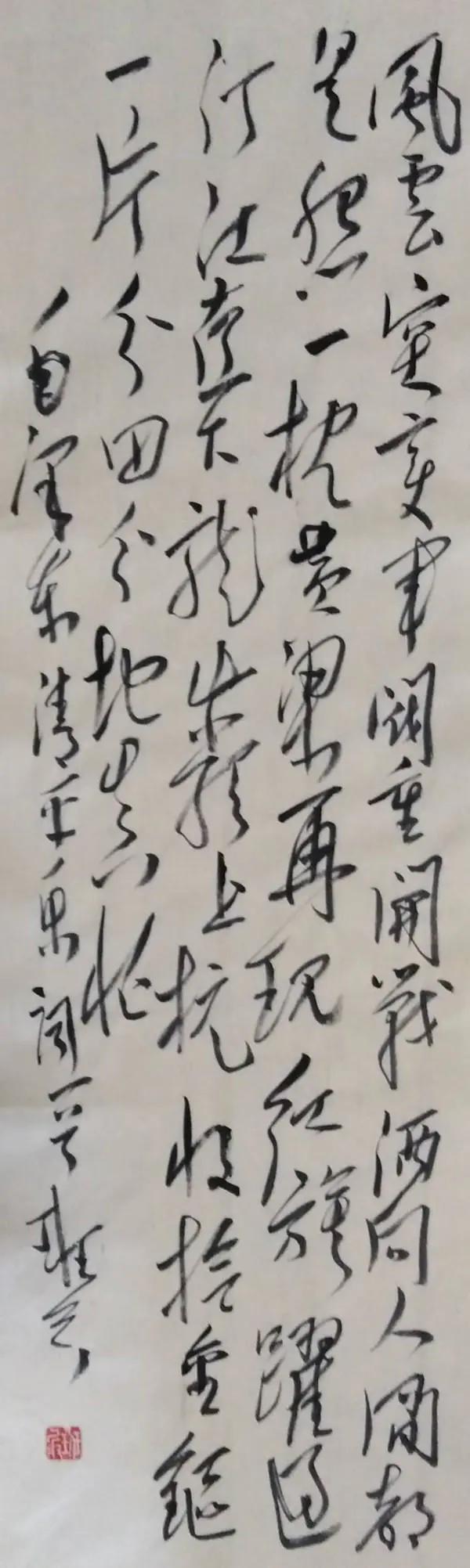

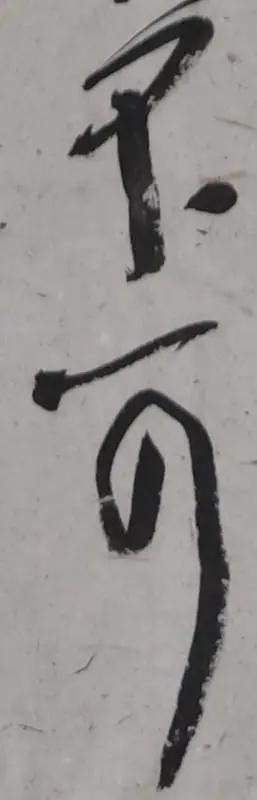

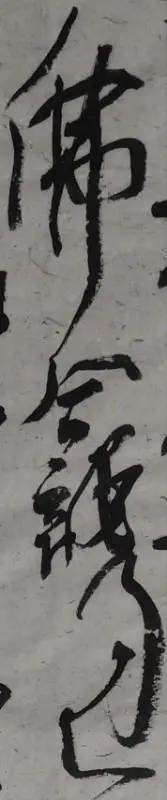

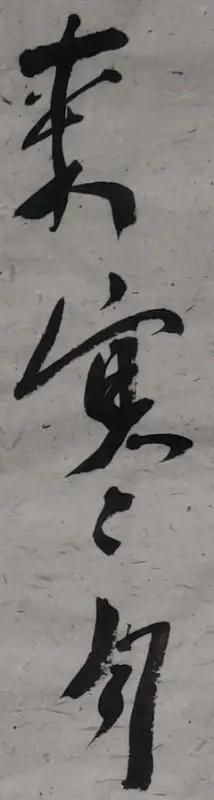

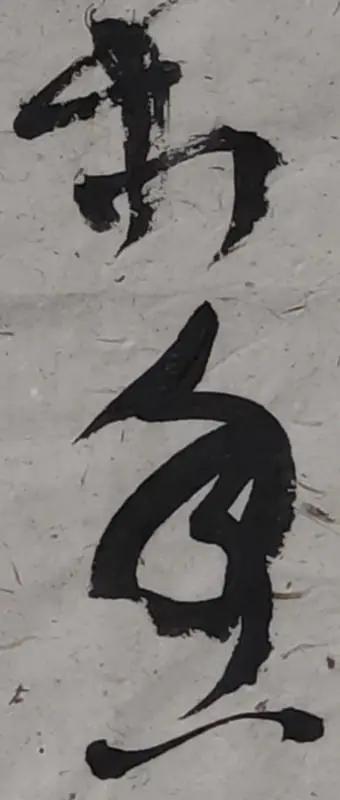

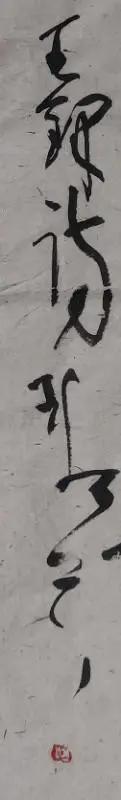

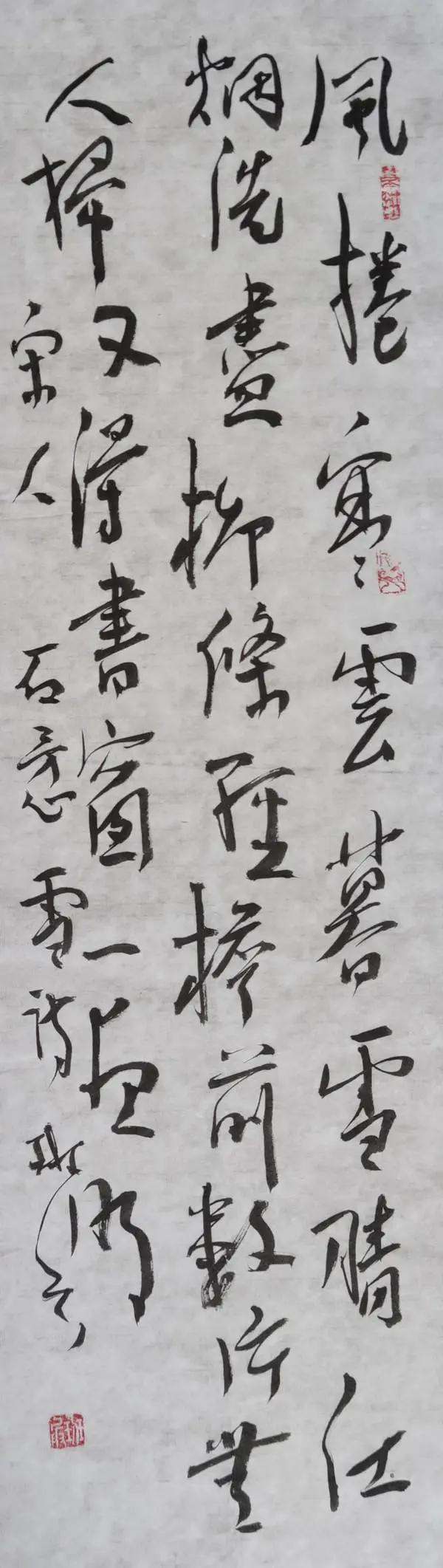

本人寫的也不怎么好,因為愚笨,寫了50多年了,字還是不滿意。但還算是能夠走了出來,寫出了班某的風格。掛起來也算是“少數民族”了。這次來蚌埠,要求帶作品來,本人帶來了書卷。雖然水平不高,但算是實現了“傳統+毛體+個體”的目標。

在此,也不妨憑借一些經驗教訓,提供一些參考性的見解:

(一),從事毛體書法,不僅僅是研究藝術,更重要的是演譯文化。

藝木與文化是兩個不同的概念。藝術是一種精神產品,是文化的一部分。

嚴格說來,書法的本身不是藝術,而是一種技藝。只有這種技藝上升為情感世界的表達和人們視覺上、精神上的感化與享受,它才是藝術。但是,它自始至終是一種文化。人的文化有別,寫出來的字,層次不同,風格也不同。

毛澤東的書法之所以是一座高峰,不僅因為他滿腹詩書,滿腦智慧,更因為他始終站在巔峰、站在前沿,善于以文而化天下——“治國如烹小鮮”,寫字如千軍萬馬。

我們要學好毛體,必須全面了解毛澤東,必須學習他的“以文而化天下”。

五年前,我寫了《文化毛澤東與毛澤東文化》。

這篇論文,大家都看了。主要是講文化。是針對那些貶低毛主席的人而寫的。同時,也告訴大家,從事毛體書法,且書寫達到形神兼似,必須有毛澤東一樣的大文化,舍此,僅僅皮毛而已。

我當時提出“文化毛澤東”的觀點,現在想來,確實需要一定的膽量和勇氣。因為過去沒有人這樣提過。

后來,我發稿到《毛澤東書法研究》雜志刋物轉載,又發到各網站。李樹庭先生看了以后給予很高的評價。并且和劉顯華先生專程到廣西南寧采訪。問我:“你是怎么提出這個觀點的?顛覆了以往的說法。這觀點和毛體書法有什么關聯嗎?”

我說,我是瑤族,見識少,不知天高地厚。但是我知道,毛澤東不僅僅是領袖,他更是個領袖中的大文化人。是世界上無人比擬的文化人。

你看,毛澤東一生不拿槍,不沾錢。一根拐杖,一枝卷煙,處處站在革命隊伍前,他靠什么?靠國學文化,靠文房四寶!

他在豪邁雄渾的《沁園春.雪》里說:

“惜秦皇漢武,畧輸文采”——只畧畧有點文化;

“唐宗宋祖,稍遜風騷”——稍為有一點點風流;

“一代天驕,成吉思汗,只識彎弓射大雕”—— 不過一介武夫而已!

“數風流人物,還看今朝”——真正有文化的還是我們共產黨人……!

“共產黨”是誰?

“毛澤東” !

經歷史反復證明,“毛澤東”是共產黨的化身,新中國的化身,人民的化身!

從他建黨、建軍、建國到馬列主義的運用,毛澤東都是皇中王、領袖之領袖的大文化人!

什么是文化呢?

文化文化,文而化之。

《周易》里說,“觀乎人文,以化天下”。

“文化”這詞,在這里不當專有名詞,而是主謂結構詞組。“化”是動詞,當“文”的謂語。文的底蘊有多厚,化的力度就有多深。

毛澤東主席是個大文化人,無論在哪方面,都是善于“以文而化之”。我們學習毛體,必須開動腦筋,也要善于“以文而化之”,而不是“以武而化之”。只憑印記,亂舞棒棒,那是出不了精品的!

盡管我們沒有領袖的文化與氣質,而且永運也不可能達到毛主席的書法藝術高度,但是,能注重“以文而化之”,總可以寫出一手能跟得上隊伍的、象樣的作品來。不至于讓人恥笑和歧視。

(二)應該老老實實臨寫毛主席的一些重要文稿。

什么時候,毛體開始形成呢?

本人認為,是二丶三十年代,不是“六十年代以后”。

大家看看,毛主席的《還書便箋》手跡(1915年)與《沁園春.雪》詞(1945年)、《送交柳亞子先生》信(1946年)、《清平樂.東方欲曉》詞(50年代)是不是同出一轍,風格一致,都是行楷體?還有,1935年10月的手書《長征》詩,《沁園春.長沙》詞,是不是毛體的經典?

事實上,毛澤東書法中的二、三十年代的“行楷體”,更具代表性,更體現領袖中的領袖風格。

比如:

“自己動手,豐衣足食”、

“準備反攻”、

“生的偉大,死的光榮”……

這些,都是早期作品,與后來的《人民日報》、《人民出版社》等等,都是風格一致的非常震撼人心的行楷大榜書。

這些行楷榜書,如萬馬奔馳,又如銅墻鐵壁。雄渾厚重,大氣磅礴,所向披靡!

我的論文《毛體書法的形成時段》中,詳細地論述了以上觀點。以此回擊了一些人不承認或“不認可”二丶三十年代毛主席的書法,認為“那是不成熟”的,“不輝煌的書體”,“只有六十年代的大草丶大狂才是巔峰”。這些人誤導了許多人,使大家拼命的去臨寫詩詞書法而丟下文稿手跡而不顧。結果長進不大,誤了自己!

其實,毛主席的書法里,并沒有什么所謂“狂草”。沒有張芝、張旭的那種人們看不懂的“狂草”,而只有人們看得懂的“狂”意。即:用狂草之筆意去寫行書,甚至用狂草之筆意去寫楷書。讓人們看得懂,為人民服務。

如《清平樂.六盤山》中的“何時縛住蒼龍”的“縛”字,《七律.到韶山》中的“霸主鞭”三個字,《登廬山.七律》中的“一山飛峙”的“飛”字等等,都是以“草”或“狂草”之筆意,去寫行書、楷書例子。

現在,我們身邊的許多同志蕕得成功,沒有誰不去臨寫毛主席的文稿的。因此,大家應反思、省悟,不要人云亦云,沒有主見。

(三),從事毛體,

不要千篇一律,

不要尚古而泥古。

學習毛體,內容是十分豐富的,除了筆意,還應學習他的形勢(即字的形質與走勢),學抑揚(這是毛體的最突出特征),學點畫與使轉,學他線條的情感表達。

毛體中有各體存在,應允許通過學習毛體,有多種書體出現,百花齊放。

現在的毛體書展,清一色,千幅一律,而且都是臨摹作品,大家不覺得單調、泛味嗎?不覺得自己在重復自己,停滯不前嗎?如果還沒有這種意識,說明我們真的養不大了。

毛主席曾經就引用過李邕的話:“學我者病,象我者死”!這句話的意思,不是說,要我們不學或不象他的書體,而是叫我們“突破”、“飛躍”,“創新”、“發展”。

比如,學習衛夫人,出了“二王”;學習“二王”,出了“歐顏柳趙”……。

一樣,我們學習毛體,最終目的不是“象不象”,不是“復制”、“翻版”,更不能“抄襲”丶“高仿”,以迎合某種需要。而是通過學習毛體,成為更多的有個性、有影響、有品位的各種書體來。

毛主席當年,剛開始也學二王,學歐顏等各體。他的《離騷經》楷書,就是很標準的歐體。但后來,這個歐體楷書再也沒有出現過。說明主席已經離開帖本,形成了自已獨特的書體風格。他以自己的實踐告訴人們:不要停留在“象與不象”的階段了。

但是,我們卻沒有很好的理會他老人家的話。

今后,應該摒棄以往評判標準,不要以“象”與“不象”衡量高低。也不要以某某名人或“領袖家人”認可為上。但是,必須符合“傳統十毛體十個體”的要求和標準,必須是表達情感丶體現神彩的書法線條藝術。

(四),要把學好章法,作為學毛體的“重中之重”。

為什么呢?

本人認為,毛澤東書法之所以是高峰、是豐碑,是劃時代的藝術水準,全部集中體現在他的章法里。學好他的章法,就等于學到了毛體書法的真諦。

章法,就是謀篇布局。向來是書法的攻克難題。一個字就是“小章法”,一篇(幅)字就是“大章法”。

章法在書法的評判中,比分占50%“。是“筆法、字法、墨法”的總和,非常重要。毛澤東書法的章法,具有鮮明的時代風貌與特征,可以說,開劈了中國書法史上的新紀元。 主要表現有幾方面:

一是隨勢抑揚不落俗;

二是亂石鋪街不違道;

三是橫書不遜古樸;

四是欠印不失勻美;

五是同篇“繁簡字混用”:

六是落款變支干為公元;

七是巧妙地運用標點符號。

這幾點,雖然極為普通,但細節見偉大。往往這普通沒人做到,也不敢做到,但毛主席榜樣地做到了!

因此,毛主席不愧為現當代的書法大師。日本西川寧說,“將來,中國的新書法可能從毛主席開始”。這話,不是沒有依據的!

現在,我們學毛體,普遍存在章法問題。這里的“問題”,不是說一定按主席的章法布局,就連最起碼的傳統基本章法也處理不好。比如落款,問題就較多:

一是落款與正文,字體大不相稱;

二是只落“毛澤東”,加蓋印,有抄襲、偽造、侵權之嫌;

三是重復年月日,讓人有歧義;

四是將正文的落款名“毛澤東”,與書寫人名并列,違規等等。

這些落款的出現,都會使作品變為廢品。

(五),不要老是臨一個書體,要相互輪換。

前面已經說了,毛體中有各種書體。如行楷,行草,還有懷素(如人民日報的“民”字就是)丶鄭板橋,顏體,歐體(《沁園春春.雪》中,就是歐、顏行楷體支撐的,特顯大氣)等等,應該輪換書寫。

同時,毛體中還有章法布局,橫寫丶豎寫都可以輪換。甚至還可以與王鐸、徐渭、文征明等一些經典書帖輪換臨寫。

這樣反復多次,你會發現一些你想不到的秘密,于是,欲望就更大了,字也隨之自由而見佳。

(六),在臨寫中要善于追朔它的出處、來源。

其筆意,包括點畫、使轉的表達方式,都要很好地去體驗、思考,去臨摹,去練習。臨摹字帖上的某個字后,又以同樣的筆意去寫帖外的另一個字,然后比較比較,你的興趣就來了。嫻熟之后,把個人的意識融進去,結合毛體筆意開始創作。

另外,在臨帖中,也要多讀帖,用心摹帖。將手摹和心摹結合起來。

黃庭堅說:“學書不盡臨摹,張古人書于壁間,觀之入神,則下筆時隨人意”。

這話的意思,就是不光(不盡)是用筆臨帖,還應該將帖本張掛在墻上,進行心摹、觀摹,然后下筆才順意。

不但如此,自己臨寫后,也應把臨寫的掛起來看看,就知道自己該怎樣把握了。反復認證,事半功倍!

(七),除了多覽一些經典書帖之外,更重要的是多看多學現代人的行草書法和民間其他高手作品。這是容易早日成功的捷徑。

為什么?

1,時代變了,過去的書法多是公文、私文,均以實用為主。而現代,已走向廳堂,是視覺藝術,以線條的藝術感染力和情感震撼力為主。不能總是拿過去的標準要求自己,要以時俱進。

2,因為它離我們近,甚至就在我們的身邊,方便直觀。而且現代書作中有傳統、也有現時代的氣息。與我們貼近。

過去說,“取之其上,得之其中,取之其中,得之其下”,這話,在過去用還行,現在用,我看有多半是忽悠人的!不是嗎?

你看,“取之其上,得之其中”,那取之其誰,得之其上呢?——沒有說。

其時,那是社會民間! “取之民間,得之其上” !

過去的社會民間的作品,我們能見到嗎?除了一些留存的史料之外(如敦煌書法、秦漢簡牘帛書等),我們已經無法看到了。只有現代,現代的民間藝術,才是我們創作精品的不可或缺的來源。

我們在追朔歷史中都知道,凡是劃時代的名家書法,沒有誰不來于民間的積累與取舍,包括毛主席。毛主席少年時,就經常觀摹民間高手的書法。后來在長征途中遇到碑文書法,還停留觀賞。這應該給我們帶來啟示。

(八),多觀察和領悟書外事物。

如聽音樂,看跳舞,看火車,觀滄海,誦詩詞,會異性朋友(觀陰陽氣質)……這些都充滿著陰陽節奏,有豐富的線條美,正如書法中的點畫與使轉一樣的豐富多彩。直觀后即可添加視覺感觀,激發靈動與悟性。從而提高書法的點畫與線條質量。

上面已說過,文化是生存和發展的形式,應“觀乎人文,以化天下”!你沒有閱歷,沒有豐富的人文感悟,你是寫不好毛體書法的!

(九),多看一些高手現場書寫。

現在的人看現場書寫,大多是“不看門道,看熱鬧”。讓真正的學習機會,可惜地失掉了。

其實,看人書寫,關鍵是看他的筆法。包括他的執筆、起筆、運筆、收筆以及他的氣運走向、章法布局。這是走捷徑的一個最好方法。

大家不知道是否注意到,一般情況下,高手往往是不輕易在現場書寫的。

我曾經舉個拳手與師傅對峙的例子,很能說明問題。挙手為什么常常跟師傅對打呢?而且打起來,總是要擊中師傅的要害呢?其目的,就是要從中得到師傅的真傳。

一樣道理,書法,也要常常逼老師現場書寫,這樣才能真正掌握到要領。

所以,看高手書寫,是成功的必讀之課。

(十),調動心情,激發欲望。孤獨靜取,關門造車。

毛主席說, “深挖洞,廣積糧,不稱霸”。

我們搞書法的,也應該是 ——“深隱居,覽群書,不張揚”。

但是,“不張揚”是最大的“張揚”。埋頭做好學問,不鳴則已,一鳴驚人!

大家知道,張揚,有時是必要、而且是必須的。但要具備兩個前提:一是有足夠的資格和底氣;二是出于政治的需要。作為一個有文化、有學問的書者,往往是低調而不露聲色的一一“青山寂無言”!本人常給一些企業家寫“青山不語”、“深水不言”之類的榜書,就是告誡大家,當“老板”了,有錢不要太聲張,否則惹來麻煩。一座青山,它不講話,卻始終巋然不動。

一樣道理,搞毛體書法的人,尤其需要注意素質與形象,不要提過頭的話。否則也會招來負面影響。

目前,我們剛剛起步,還沒有足夠的張揚資格,所以必須夾著尾巴做人,埋頭認真研究學問。列寧說,懂得笑的人總是最后才笑。我們應當沉得住氣!

要知道,毛體書法的價值與地位,已經歷史地存在,而且將繼續被歷史所公認。盡管有人在說三道四,企圖貶損或詆毀它,但它終究是一座難以逾越的高山。

(十一),定目標,相比照,敬賢士,知進退。

這里的關健是“定目標”、“敬賢士”。

敬賢士,就是對藝術、對人才的敬畏。就是虛心向他人、哪怕是反對過自己的人或比自己能力差的人學習。甚至還要向對手、向敵人學習。這不僅僅是一種素質和修養,更是一種能力與知慧。能力差的人,往往是道德優秀的人。反對自己的人乃至敵人,往往是道上的竟爭摯友,是成功背后的恩師!

當年的毛澤東,怎么對待蔣介石、李宗仁等一大批敵人呢?怎么實現中日、中美的邦交正常化呢?說實在的,毛主席能夠與蔣介石和美日總統最后言歡握手,這是多么偉大的智慧啊!

因此,在五洲四海內,包括境內外注冊的毛體書法社團組織,只要是研究和弘揚毛體書法藝術或忠于毛澤東思想的,都應該相互團結,形成“統一戰線”,共同把毛體書法事業搞優搞大,共同維護毛澤東的世界人民領袖和藝術大師的形象。舍此,我們不配為從事和弘揚毛體書法的人,更不配為毛澤東的子孫。

再說,定目標也非常重要。一個平臺,沒有目標,便失去努力方向;一個書法人,沒有目標,就沒有發展和突破的壓力與動力。

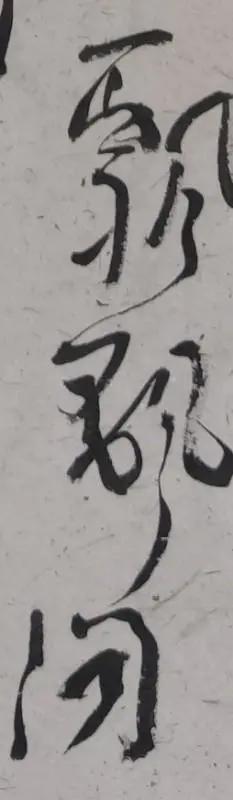

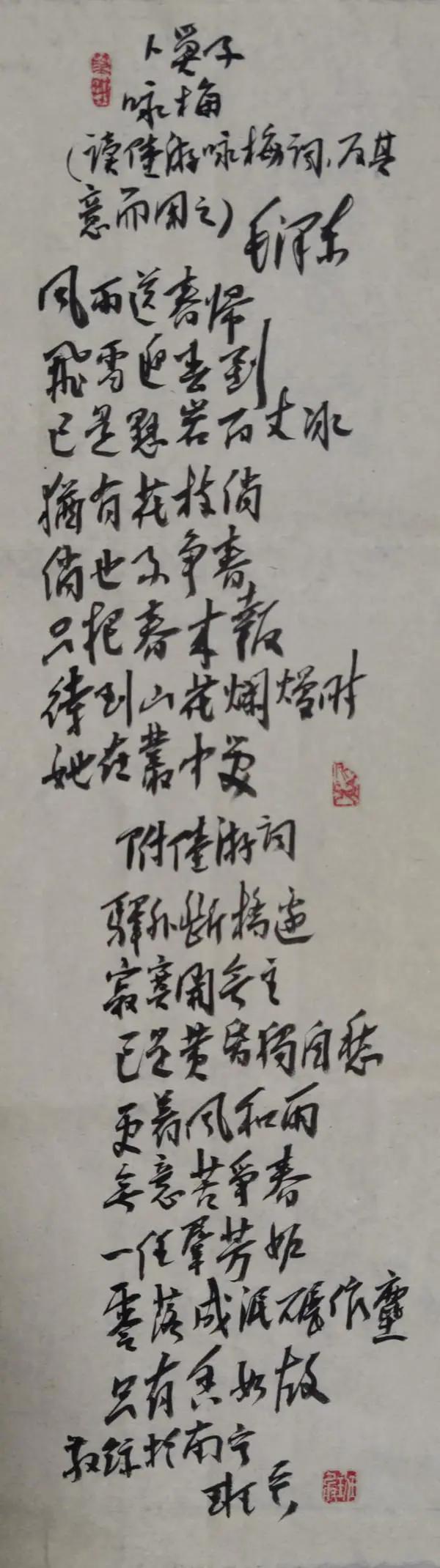

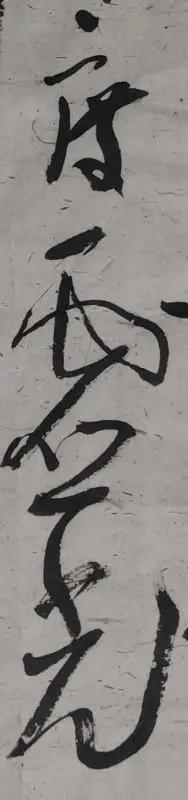

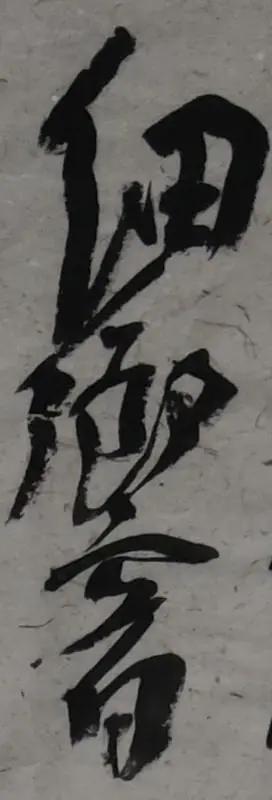

班兵作品欣賞: