深秋的第一場北風和往年一樣,總是在沉沉睡去后的夜里悄然刮起。第二天,公園里的草地上鋪滿了散落的殘枝,葉子雖還碧綠,但已顯蒼老和萎敗了。我自然也添了許多衣服,踩著慘亂的枝葉,圍繞著園邊的小路,快步行走。

我想起二十多年前剛到北京,每逢遇著這樣的天,總也蹬著一輛破舊的自行車,頂著風,跑到一個什么市場去尋找冬衣的,而之后的不久,便像候鳥一樣,回到已久別的家。這種感受對于我本應是諳熟而習慣了的,然而,傷懷使我于心底久久抹之不去,何況滄桑寥落如此之日以加劇,諳熟和習慣又能怎樣呢?

我不禁泛起了哀挽的愁思,哀挽的愁思在冷澀的空氣中彌散著,裹雜著星星點點的霜葉,在風中鳴怨,仿佛許多的魂在天地間游曳,以致使我聽到或者看到了那遙遠年代的許多人和事,無論是存在的,還是已逝去了的。這許多的人和事是殘缺夢的片段,黯然的鄉懷,傷秋季節的幻像,它牽引著我走進那遙遙久遠的歲月,回到年少時代的記憶中。

上世紀八十年代初期,那是我剛步入少年時代,從小學升入初中,我們搬過兩次家。

記得第一次是從離滇池邊不遠的一個小院搬到相距大約十公里外的;廠區最西端的一幢小樓里,距離抽水站很近。窗前有幾棵高大且樹蔭濃密的洋草果樹,房間里的地板是木制的,踩起來有些柔軟。但住了不到一年,母親說自打搬來就總是睡不著,情緒也越加的壞,因為她老是敦促我們趕快寫完作業,還不到九點,就必須要上床睡覺的,說要養成良好習慣,早睡早起。而當時的我們是難以理解到的,更沒有分憂的義務。第二次就是從這鑲有木頭地板的樓搬到了靠東北方向;四佰號對面的一幢四層的單元樓。還記得母親帶著我和弟弟一起去謝訪那住房的主人,說她原先是廠里的領導,如今已離休,得知母親向單位反映了自身的情況,才讓出這所住宅。門剛敲了兩聲,一個瘦小的老太太便拉開門,笑著,迎了出來。我們進了屋,看見房內已收拾好的家什,母親一番致謝和客氣之后,老太太介紹說這房子如何的好,清靜、光線也充足,搬過來一定會很好的。

話果真給應驗了。搬來后不久,母親的情緒逐漸轉好,精神也越來越陽光了。而我們也很快就融入了我們的同齡人當中,認識了好多新的伙伴。

打豆腐殼、跳海牌、做滑輪車、學騎自行車……。

聽他們說,到了暑假,還可以帶領我到山上去采蘑菇,這是我以前從來沒有經歷過的,覺得很稀奇。在這里還有一種令我感覺有些異樣的風氣,就是相鄰的街坊,不論關系好壞,孩子們無論何時何地,若遇到長輩,都必須叫一聲“叔叔”或者是“娘娘”,否則就會被視為沒有禮貌,缺少家教,而被人說笑的。

“老左又“打野”去了!"突然一個年紀比我略小的跑來向我們喊,仿佛發生了塌天的大事。

“老左是誰?”我問。

“老左就是張雨田"有人向我介紹。

“張雨田是誰?”我又回問。

“張雨田就是老左"一群的,便傳嚷開來。我尋思“老左”?……

原來,"老左”是張雨田的綽號,因為他是左撇子。

他們家就住在這幢樓的最后一個單元的一層,在我們搬來之前,他早已是這一帶的“名人”,他之所以出名,就是因為倘被他父親打罵后,就準會跑出家去“打野”,而且,一走就走好幾天不回來的。鄰居們都來勸他父親,說幫他一起出去找一找,好讓人放心。但也有的說不用去找,他餓急了,自然會回來的。果然沒過幾天…。

“張雨田回來啦!”又一個驚天的消息傳嚷開來。

“他在哪里?"

“就在家"

于是,一哄而上,登上他家窗戶下面用青磚壘起的墻坎上,兩手抓住窗欄,隔著玻璃向屋內窺望,只見一個穿著一身洗舊的軍綠色的衣服,頭上帶著一頂褪了色的軍綠的帽子,體格結實,兩只胳膊似乎略長,向膝蓋的方向拖著,類似教科書里看到的猿的人影在屋里晃動。不一會兒,看見他手里抱著一個蒸子,朝著靠窗戶的一張桌跑著過來,把蒸子“砰”的一聲,敦在桌上,一只手迅速地插進蒸子里,摳出一把剩飯拼命往嘴里塞,掉在桌面上的,也急忙撮起填進嘴里。我這時才看清他的臉,瘦且蒼白,兩只彤紅而布滿血絲的眼睛直勾勾;帶著怒氣的盯著我,在他看來我是個陌生人。

“都下去,看哪樣看!你們再看!”他一面罵,一面做出準備出來揍我們的架勢。

“老雨田,這些天你到哪里去了?”。

“在什么地方過夜?”……有人七嘴八舌向他發了問。

他不作回答,扭頭轉身,兩只胳膊向膝蓋的方向拖著朝廚房快速走去,繼續搜尋著食物。

“買買!餓傷掉了,是幾天沒有吃飯了!……”

“他這些天是在什么地方過的夜?……”大伙便都議論起來。

幾天之后,一切都又恢復了平常,就像什么事都沒有發生過,張雨田說起話來大聲山笑,他的父親也有說有笑。

張雨田比起我們要大好幾歲,在我們看來是不算同齡人的,我印象中,和他在一起玩的時候不是很多。

記得是一個下午天,他爬到鄰家的柴房頂上,從房頂上猛的一縱,跳到一棵柏樹上,雙手抱住樹干,兩個膝蓋緊緊夾住,然后單腿一蹬,從這棵柏樹又猛的一下,跳到了另一棵,這樣來回縱越,引得我們高聲為他叫好。而街坊的阿姨們看到,總都替他當心,

“小雨田,你趕快下來咯,小心摔著!”。

而他則不以為然,聽到我們叫好,他越發鬧得歡騰。

接下來的,依舊是從他家的窗戶里傳出他父親打罵的聲音,這對于街坊們早已是習以為常的,而對于還是孩子的我們卻和先前一樣,雙腳蹬在那青磚壘起的墻坎兒上,兩手抓住欄桿,向屋內探看。見他的父親手里抱著水煙筒,坐在板凳上,邊吸邊罵,煙霧隨著罵聲一起噴出,怒火一次比一次大,聲音一次比一次高,嘴里噴出的煙霧也一次比一次更濃烈。他則站在一旁,低著頭,默默的受著。

“老雨田又挨打了”便又傳嚷開來……。

我的母親知道后,埋怨我們不應該奚落他,說他從小就沒有了媽媽,多可憐。

說起來也奇怪,之后的很長日子,很少聽說;且甚至再沒有聽到過他又去“打野”的特大要聞了。

終于有一年,張雨田參加了工作,具體是考工還是頂替的,我記不甚清楚。在當時,廠子里有一項政策,大凡夫妻雙方的其中一人,只要是本廠的正式職工,若想提前退休,可將自己的一個子女頂替上崗位的,這在那個年代,這可是真正的鐵飯碗。而張雨田大約應該是考工進廠的,在我記憶里,那時他的父親仍然還在上班的,也總是笑著的,并且,也再沒有聽到過從那窗戶里傳出打罵的聲音。

歲月流逝,我也逐漸長大,我們又搬了一次家,也是最后一次分房子。

同樣是那個年代,一個家庭通常子女都較多,想要分到大些的房子,是根據家中的人口及子女的年齡來打分的。倘若家里有女孩兒,還可以獲得一個“不方便分”,分到大房子機會就更多,我們家一共哥三兒,不占這個優勢,但總算還是分到了。我又到一個陌生的環境,沒有什么可玩的,鄰家,無論對門兒,還是樓道上下,家里多是女生,只好常去尋找原來的玩伴兒,甚至是放了學,也常邀約一起同行。

在一個六月天,剛有些暑熱,正值李子上市的季節,我們在放學的路上遇到了張雨田。他和幾個工友走在人行道上,兩只胳膊和從前一樣,向著膝蓋的方向拖著下去的,臉上掛滿了燦爛的笑容,昂著頭,顯出豪氣,我們才恍悟,今天是廠里發工資。

“老左,今天發工資啦!”

“老雨田,請客!買點兒李子來吃嘛!”我們向他求著直嚷。

他沒有拒絕,笑著向李子攤走去。

“我們等著咯!”又向他叮囑了一句。

不一會兒,他兩只手掌都捧滿了李子,貼在胸膛上朝我們走來。

“一人兩個!一人兩個嘎!”他開始分配著說。

我們毫不客氣,都沖上去搶了起來。

“威呀!這李子比蜂蜜還甜!”,他邊贊嘆,邊迅速往嘴里塞,剛才還是兩大捧的李子,傾刻間都消失了。

“老雨田,再買點兒來吃吃嘛!”我們又向他嚷求。

他同樣沒有拒絕,又走到李子攤,掏出點錢,數了一數,再買了一大捧。

“一人一個嘎!”他分配著又說。

“老雨田,買買!你太有錢啦!”,我們向他恭維,聽到這些話,他的笑容更加燦爛,他為這片刻的富有而感到自豪。但轉瞬間,他感覺有些不對勁兒——李子又一次所剩無幾了。他急忙用肘挽住剩下的幾個李子,緊緊捂在肋下,另一只手則快速往嘴里連續塞進兩個,嘟囔著:“嗚嗚!不…不能再給了!不能再給了!”……。

“消耗太大!買買!消耗太大了!”他舔著手指上的糖汁又說。

“ 消耗太大了”。

早些年間,凡是本廠職工,基本上都可以在自家的住宅周圍,隨意認領一塊自留地,或做菜園子,或用做堆放雜物的,而且,絕不會有“占用”嫌疑。母親也找到了一塊地方,準備建一處用來堆放煤柴的。然而,對于泥瓦這行業,父母都是外行,我們則更是無能。正愁著行事,可巧,張雨田來了,他答應來幫我們建,利用下班后的空余時間。

他說到做到,先是帶我到山上尋找石塊和一些碎磚,這是造地基用的。緊接著,親自拓土基,上梁鋪頂,幾乎都是他一個人,我們只是打下手,干些輕松又沒有危險的活。我們給他的報酬只是兩頓飯,而每次吃飯時,他總對父親說飯菜做的太多、太好,沒有必要這樣破費,隨便些就可以。臨近完工的最后,父親又添了幾個更好的菜,他覺得過意不去,又對父親說太客氣,炒兩個青菜,兩碗米飯,再給他一杯酒就行的……。父親說張雨田這個人太老實了。

我和張雨田并沒有太深的交往,就在建這個柴房的前后,我早已鉆進了畫堆,除了畫畫,就是吟詩詞,讀文研賦,偶爾也制作盆景,搜尋古籍。總喜歡往山里跑,似乎漸漸有脫離紅塵而不食人間煙火的味道,父親也經常說我有些怪癖。說真的,以我現在的年紀來看我那時候的所做所為,不細想則罷,若要細尋思,真是冒冷汗的。那都是王公豪族、富家公子的作為,豈能是我這出生于平頭百姓家的子弟所能為的!也就在這個時期,我又一次遇到了張雨田,確切的說也是最后一次,大約是午后的兩點,他是一個人走在去往林場的路上。

“今天不上班嗎?”,我首先發了問。

“不想上,不有得心腸”,他略帶沮喪的回答。

我想他可能是工作不太順心,而我何嘗不是如此,和他的心情在某些地方是很相似的,我是因前途未卜而感到迷惘,大抵在這種困境下,也都是“自有向山心”的,他也一樣,是來尋找心靈的安棲之所。我們便結伴一路說笑,向著“大拐彎”的方向走去。

路過“蝙蝠洞”,我們談起了很多年前;跑到松樹下,采集樹脂,做成火把,進洞探險的往事。他頓時興奮起來,講了一些我早已忘了的很有意思的細節,臉上又綻放出那我已久違的燦爛的笑容。我們講著故事,繼續前行,此刻間,天地變得無限的廣大,談笑聲也格外的遼遠了。

蔣凹村就是座落在兩山之間的一個深凹里,這是故名思義的,參天的古木掩避著整個村子,當中是一條小溪穿流而過,顯得更加幽深和陰濕。村頭有一塊空地,是專門用來打造石碑的。我們一路笑談,不知覺已走進了碑場,見有幾個鑿碑人正叮叮敲打著,我們向來喜歡湊熱鬧。一塊花樣十分別致的石碑特別顯眼,尺寸也較大,上刻有一龍、一鳳交纏在一起。出于好奇,便湊近攀問。

“ 就是給那倆個人做的嘛!”鑿碑人順嘴便說。

“ 那倆個?”我們疑惑。

“就是二佰號的那倆個”,鑿碑人又補充著說。

我們頓時才恍然大悟——這是前一段時間發生的;讓人唏噓不已的大事。他們是二佰號的,是一對戀人,男的騎著一輛架子摩托車帶著那女的,本來打算是要辦婚事的,沒想到,就在磷礦廠的一個轉彎處和一輛大貨車相遇,摩托車急轉,結果撞上了一棵大樹,還聽說那女的頭有一半沒有了。雙方的父母把他們合葬在一起,請蔣凹的來雕造了這塊龍鳳碑。

張雨田和鑿碑人聊了很久,不住的嘆息著,我至今也不知道他當時在思索什么。只記得我們離開碑場有一段路后,他忽而又折了回去,圍著那塊石碑繞了一圈,在碑前立了一會兒,才終于離開的,在回家的路上,他是一路感慨和惆悵著的。

此后的許多年,我進入了迭宕起伏漂泊人生,剛開始是在景星街,后來進了某書畫工藝方面的研究所,再之后就是到北京求學,從北京又進了太行山區。而張雨田這個名字也隨著時光逐漸淡出,最后直至消失。

1997年年末,我從太行山區經北京輾轉回到了家鄉。我在前面提到過,我素來像候鳥一樣,總需回南方避冬的,雖然在北方生活了多年,可從未過一個完整的冬天。當時的我正經歷著一場我從來沒有經歷過的人生低谷,父母也覺察到了我消沉而怪異的情緒,我在沉淪中掙扎了很長的日子,精神已迫近崩潰的邊緣。98年的春節臨近了,家里的氣氛比平時顯得熱鬧,隔三岔五來了很多串門的親友。年三十那天,全家人都聚在一起,訴說家長,我聽到一個我即熟悉又陌生的名字——張雨田。我忙問起他現在的狀況,母親說他已經沒有了工作。我有些詫異,急忙又追問,母親向我敘述說道:“他原先是在車間里的,單位上把他調去當經濟民警,專管巡示,也不知道是哪樣原因,之后又把他整去看廠大門”。

“這不是也可以啊!怎么就沒有了工作?”我問。

“可惜他那個脾氣,有一回,上面派來了一個J代表,來廠里公干,準備要進廠區內。他要求那位代表出示通行證及相關證件,代表不但沒有拿出任何證件,還非要往里闖,兩個人就犟在一起。”

“后來咋個整呢?”我又問。

“咋個整!那個代表一怒之下,跑到廠部,告到廠長那里去了。”

“告了又怎樣呢?”我追問。

“又把他調到什么?我也不太曉得,好像是干勤雜還是什么的。”

“那怎么會沒有了工作的?”我急切追問。

“張雨田是個實在人,他堅守崗位,堅持原則,只是脾氣怪。”父親在一旁插話說。

“唉!都是他那個犟脾氣,可能也是處處不順心,一賭氣,竟然自己把工作辭了。”母親嘆息著回答。

“他現在靠什么生活?”我很想知道他的狀況,但我深知,知道了也沒有用,以我當時的處境,連自身都難保,更談不上顧及別人。

母親接著說:“有一次看見他到山上去挖小白笈,蹲在四佰號廠大門口賣,聽說還打點兒魚,具體也曉不得他靠哪樣生活”。

“找了個媳婦,聽說是山那邊的,會抽羊角瘋,他爹不同意這門婚事,可他偏要娶那女的”

“后來呢?”我尋思著問。

“他爹急了,就和他斷絕了父子關系,退了休回老家去了”

“他就是犟!”……

我第二次聽到關于張雨田遭遇的;已是幾年以后了,我已漸漸走出了陰影,恢復了些平靜。那一年的春節,和往常一樣,照例是要回家過的。

家里養著幾只蘆花雞,白天是散放在樓下那叢竹林里的,我幫母親收拾雞籠,不經意看到了那間柴房,想起了張雨田,隨口向母親打聽。

“啊嘛呀!我忘了給你說了,他已經死了!”

我猛一驚繼續問。

“也曉不得是咋個啦!可能是得病了,前段時間我還見著他弟弟,見了我,還喊我一聲“娘娘”,估計是來處理后事的”

“剛開始,他自己還在東大門那邊弄了個修單車的攤,也曉不得他是咋個想的,車也不好好的修,把車攤撂在一邊,跑到紅山村;荷蘭人留下的鐵集裝箱娛樂房去賭錢”母親帶有埋怨的繼續講著。

“聽說天天腫些酒,把身體也喝壞了。是哪一回,我還遇著他,還叫我一聲“娘娘”,只是腳不知道是咋個啦!跛著啦!問他,他也不說,敷衍幾句,跛著腳,笑著走了”

我停止了我的思想,緘默于晚秋的余暉中,零零凋落的殘葉,如同在窒息的空氣中掙扎著。

突然的一陣狂風,掃過了園中斜坡上密植著的濃茂的松林,驅散了死的窒息。剛被園工修剪過的坡壤,如同被削了發的頂,露出了光禿的坎,我低著頭盤桓在其中,那蘑菇的影在黃昏中閃爍著幽藍的微光,不一會兒,那幽微的光更顯得暗弱,哀挽著所有已逝去的,即將進入那夜的世界。

2019年11月1日完稿于北京 沈明

沈明藝術簡介

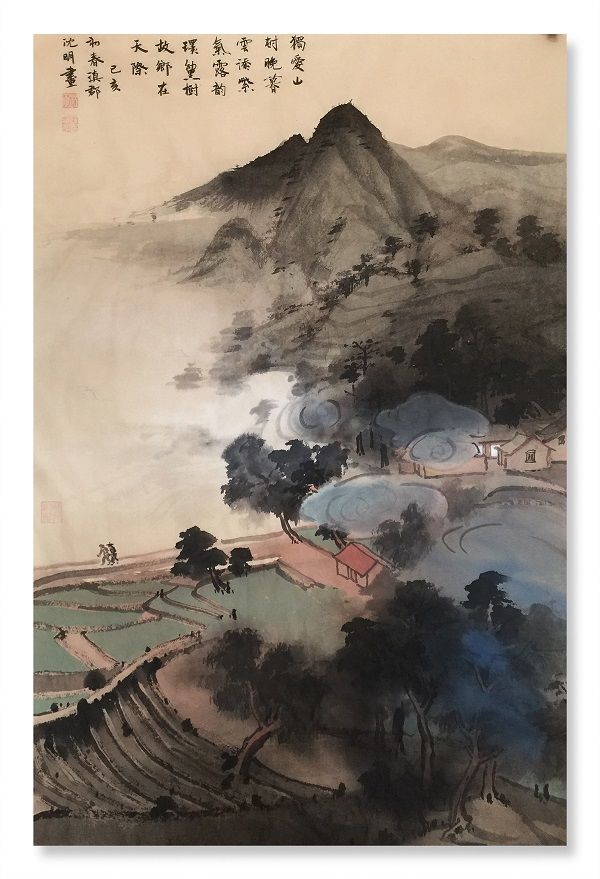

沈明,職業畫家,早年字“云亭”,自號“云亭禪主”。1967生于云南昆明,16歲開始習畫,1996年畢業于中央美術學院中國畫系研修班。致力于兩宋繪畫的探索,取其精髓,同時深納元、明“四家”,和清“四僧”、“四王”之技法,博收黃賓虹、張大千、傅抱石、李可染之精妙,融合西方十九世紀“表現主義”繪畫的強烈色彩和現代繪畫的視覺沖擊,從而成就自己的獨特風格。作品構圖嚴謹,工寫到位,于大氣中見磅礴,在空靈里傳神韻,筆勁墨潤,渾厚華滋,尺幅之間盡顯古樸風韻和民族風情,給人以快慰、深邃,入勝之悅,可謂立意高遠。

藝術成就:

1988年,在昆明翠湖,西山等地長期舉行畫展。

1996年,畢業于中央美院中國畫系研修班、后赴太行山。

2001年,在昆明景星街設立畫廊。

2005年,在美國芝加哥舉辦個人畫展,同年參加首屆中國西部文化產業博覽會。

2009年,作品《那遠方是彩云之南》、《崛起》入選《人民日報》紀念中國改革開放30年畫展,若干作品被收藏。

2010年,由香港《文匯報》出版賀歲掛歷《當代中國畫大家精粹·沈明作品賞析》。近40余幅作品由《文匯報》及香港《中華佛教文化院》收藏

2011年,百余幅作品被國務院、軍委、各大軍區、總后、二炮、公安部、中國佛教協會及部分省市人民政府收藏。

2012年5月,11幅作品被國防部作為禮品贈送給美國相關高級軍事將領。

2014年,出版《當代中國畫名家精品鑒賞與收藏·沈明山水篇》(天津人民美術出版社,2014·5)。

2015年,由中國郵政總局發行紀念中國人民抗日戰爭勝利暨世界反法西斯戰爭勝利70周年-《中國當代書畫名家沈明》珍藏郵冊。

2018年,其藝術成就被收錄進由云南名人編委會編撰、政府撥款支持、中國大地出版社出版《云南名人》。

《人民日報》、《光明日報》及香港《文匯報》曾做過專題報道。