《蘭亭序》文末有云:“每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之于懷,固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔。”

敝人年入古稀,憶當屬辛勞勤勉輩,五六十年來,(除文革挨整期)筆耕不輟,名利不顧,成敗不思,唯恐虛度,只求能獲點滴之成留與后人,不枉此生便心滿意足了,我生豈虛誕乎?

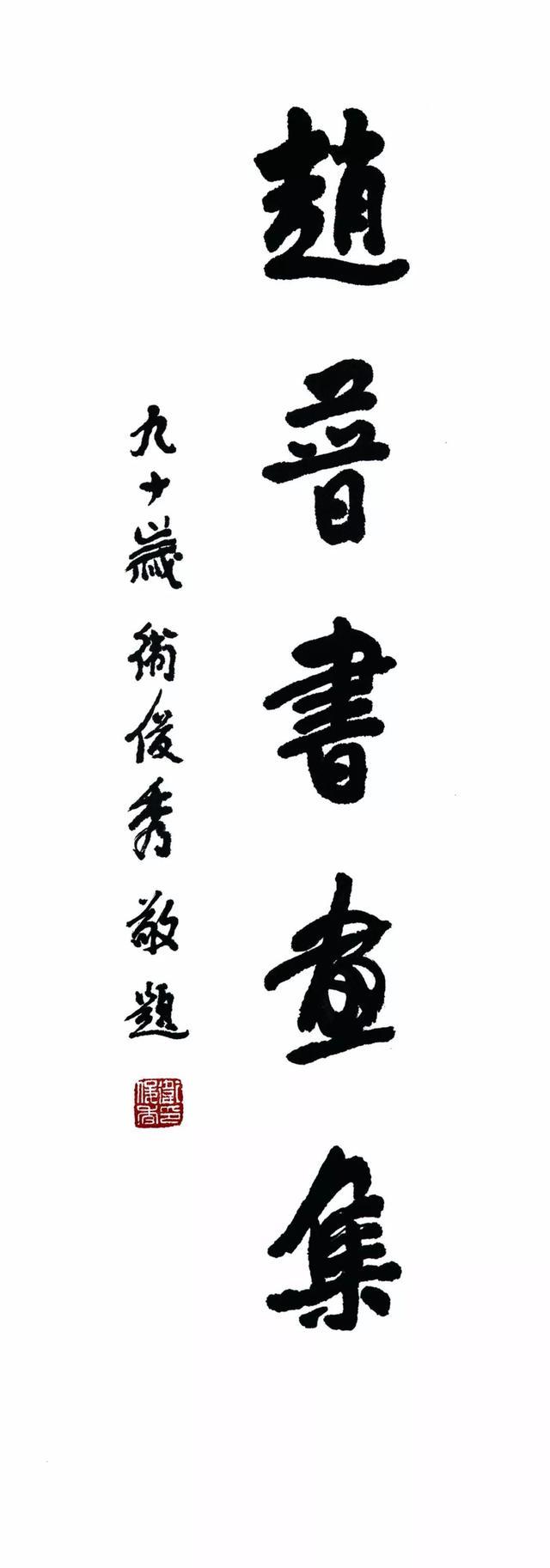

今歷半歲之勞,在友朋及家人的協助下,付梓而成此集,乃一階段之回顧與小結。我或許還會有新的階段,新的小結,我將努力繼續之。君不見,此集之最末幅作品題目曰:《夕陽山外又朝暉》(見 288 頁),我將向新日之朝暉前進!

此集中最早的作品是1986年所題之《圓明園遺址公園》(見198頁),最近的作品是2014年之《月白風清》(見214頁)等新作。其間跨度28年之久。而2000年之前作品不過三件而已。

圓明園題名作所以入集,一是它的歷史性,二是其書法風神與如今之書風有較明顯的聯系,這似乎可以從中得到某些啟示。

另外此集收錄了王健先生之作品八件之多,原因是:除《感懷十六韻》之外,皆為我與王先生合著之《歌詞偕書法》(2010版)一書之現成稿,當初這些作品皆隨意而為,毫無顧忌,且行書居多,用于集中既方便,又能調理整體作品之氣氛,您觀后有何感觸?

“作如其人”,“稟賦所致”之類語可作為較成熟書法作品風格的注釋,王羲之大許寫不出《祭侄文》,而顏真卿也難成《蘭亭序》之氣象,這或可證明是稟賦之別的重要作用。

我從20歲起臨漢碑,諸如《乙瑛》、《禮器》、《史晨》、《朝矦小子》、《韓仁銘》等等,七十年代初,始臨《石門頌》,仍拙于審美,不久竟入魔道;---字勢攲斜,用筆潦草,以往功力似乎也毀大半!

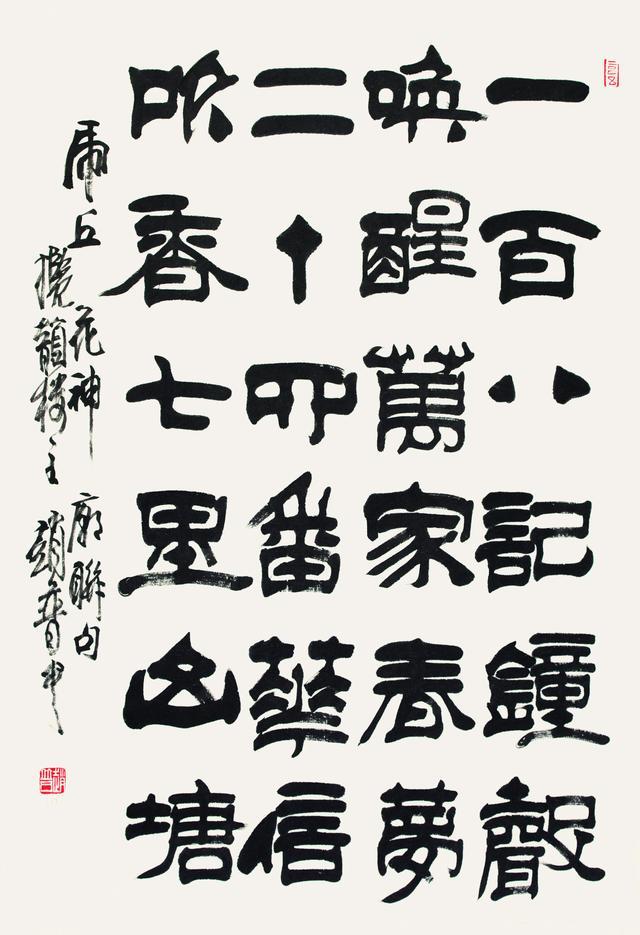

一時茫然,便去拜訪了王遐舉先生。王老看了我作后說:“且住,回去從頭寫《張遷》吧!”我頗真誠地遵從了。歷歲余,寫一條幅:

“習隸十余年,多為表迷戀。尊師諄教誨,從頭寫《張遷》。”再訪王府。王老看后,點頭微笑稱許了。

此事在我三十年臨漢歷程中記憶深刻。后曾讀《草堂之靈》中《記石門頌》一文(楊釣著岳麓出版社第284頁)有記云:“《石門頌》……實為漢石中最奇之品。少時臨之,殊不成字,四十以后,始有可觀,始知欲習是頌,必先多寫他碑,漢人字法完全到手,乃可縱橫掃蕩……以付青主,王覺斯手性觀之,必能摹寫是頌;(趙)孟頫(董)玄宰,不許問津……初學之人,狂奔亂跑,越軌必多,是為入細之障礙……”

此雖一家之言,實為確切之警語,習隸者不可不知!

我十分崇尚坡翁蘇軾先哲的—論書名言:“端莊雜流麗,剛健含婀娜。”此詩句敞開了我的心扉,催促我走上了如今的書風之路。

2004年(甲申)我為地壇春節文化廟會門頭書寫了柯文輝先生撰寫的《沁園春•迎春》一詞(見93頁),此十二通景巨屏,書寫過程極其順暢,真所謂一氣呵成,一錘定音。

2006年(丙戌)在《隸書解析與臨習》首發式暨“趙普書法研討會”上,我又寫了吳缶老的題畫詩:“卅年學畫梅”長卷。(見119頁)

這兩件作品是敝人2000年新世紀開端隸書新作的代表性作品。它抒發了我數年來孕育于胸的書藝氣象,初步捕捉到了我所追尋的藝術形態,奠定了我晚年隸作書風的基礎,一時感到無比暢慰!

總結此隸作書風,似可以四言四句(12字)示之:

中鋒正,方為主,減蠶雁,融篆行。以下略作詮釋:

一、“中鋒正”,自古書家重中鋒行筆,此乃金科玉律。我臨漢碑延續三十余載,之前先寫過楷書、石鼓、袁安袁敞碑,趙之謙小篆,尤其二十歲起,從事陶瓷彩繪工作后,在粉彩,古彩產品生產中,多以鐵線工筆畫成,因此,在中鋒用筆上打下了較好的基礎,這對書法研習,受益匪淺。

憶約五十歲那年,曾為長輩畫家侯友墨先生作一條幅,出示時,侯老打開條幅一看,驚呼道:“好旺的氣場!”當時我尚不甚理解其意,以為不過是一客套話;歸后私審之,方解侯先生所言并非虛妄。另外,偶有外出作字時,圍觀者不乏興味,多有“點畫若鐫刻”類之褒語,我越來越意識到,這就是“中鋒”的作用。古人用筆之“如錐畫沙,如印印泥”論豈可議商!

二、“方為主”,所云有二: 一曰方筆,二曰方構。

我崇尚方筆,喜愛棱角,欣賞方筆所表現出來的堅韌,嚴整而博大的面貌;同時重視方圓兼用與結合,方中有圓,圓中見方,此也是“端莊雜流麗”的一個方面。

方構是指字形,有方,有扁,或肥或瘦,加之或大或小,如繆篆書在單字間架上的處理方法。同屬尋求變化之能事。

用筆與間架是影響書法作品質量的先決條件,再加上用墨的變化,才能使書法作品面貌豐富多彩,美觀大方。

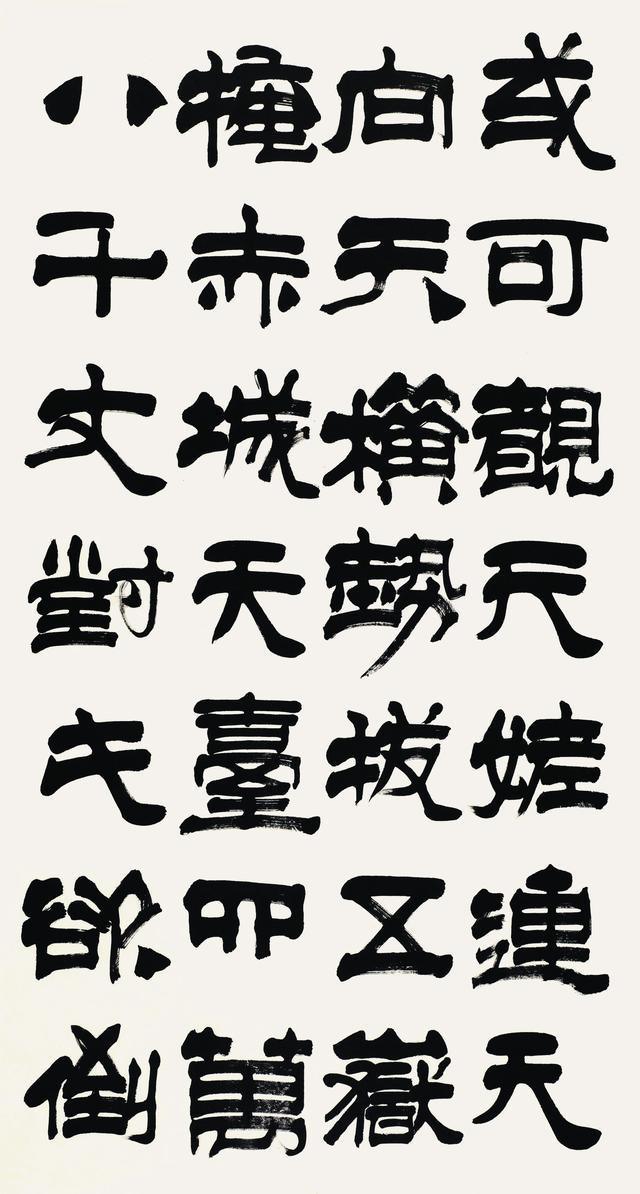

三、“減蠶雁”這個問題較復雜,蠶頭燕尾畫是隸書書法中的代表性筆畫,是與其前身篆書相區別的唯一之筆,是隸書發展到成熟階段的一個偉大之筆,他完全繼承了先輩篆書的起筆方法——藏鋒逆入,沉著旋轉(或方或圓),優美平出,按提穩健,提收束筆。這收而不回鋒是表現雁尾形相之訣竅,是向外拓展氣勢的神來之筆!初學者當須下些功夫方能掌控。

而蠶雁形筆畫的本質無非是一畫起止處所加上的一點裝飾,寫法上有一定的技術性,客觀上起突出與美化其筆的作用。

這偉大的一筆,把長方取豎勢的篆書一把托向了扁方取橫勢的隸書,他左伸右展,儀態盎然,時若長虹萬里,痛快淋漓,時如淑女幽姿,美麗動人。

那么,這偉大的一筆為何能有這般作用?他的功能本質到底是什么?答曰:是勢!是大的氣勢,是將一字向左右伸張如履如蹈的動態氣勢,在許多情況下,大有筆有限而勢無垠的氣象。此種意態與氣勢,在先秦之前的大小二篆中是決然沒有的,因此他是開創性的偉大一筆!

話說到此,道理似已昭然。

縱覽兩漢碑碣刻石乃至清隸,蠶雁形之變化此顯彼隱,歷歷在目,更有甚者即將二者易位,如漢瓦當文之“漢(漢)兼天下”中之“漢”字末筆(見200頁),何其堂皇乃耳!而到漢末,以蠶雁形起止的一波三折的美麗形勢發展到了頂峰,變成了一種相對固定的模式,一種法,以至不少漢代名碑在此題目上似見書者之躊躇狀,正所謂物極必反吧!隸書經兩漢的發展,成熟輝煌之后,漸漸地走向了下坡路。

這便是我“減蠶雁”思路的主要源頭。我的“減蠶雁”主要是指在主筆橫畫中減去、減少、減略蠶雁形相,或換言之:求大勢,略小形。我不欣賞漢末后的隸書頹勢,對中規中矩,狀如算子,蠶雁形板滯狀態毫無熱情;而夢想捕捉到蒼茫,壯闊,端莊而流麗的書相。

我不時地又去臨《張遷》、《孔羨》、《石門頌》、《萊子侯》、《石鼓》;也寫顏體,蘇體,黃庭堅,傅山,吳缶老等先賢名作。追隨山野氣象,獵取行草風神,近五、六年來,不時拋出“不軌”之跡,如《柬周婆》(見 110頁),《蒼山八百里 崖斷如杵臼》(見 36頁),《花氣襲人人莫醉》(見 144頁)等。

我是清醒的,我在上下求索中,我在以中庸之思,尋覓較妥的境界。

我是安靜的,請看《春水渡中渡夕陽山外山》聯(見186頁),《洗盡鉛華》橫幅(見152頁),《月白風清》橫幅(見214頁)等,其逸靜之狀是否油然?

試以筆墨示精神,當為我中國書畫的至高境界,又得請書圣跡的《蘭亭序》,《祭侄文稿》了,那二夫子之心態是何等地溢于書表啊!蘇子之《寒食帖》又賦別境,在濕葦于破灶中燃起的裊裊炊煙中,他老人家卻是那樣平靜,達觀,悠悠然為我們展開了那副異常優美卻滿幅艱辛沾滿血淚的畫卷!

無圣手何來圣書?無圣書何來千古不朽之大美!于是本俗人欲履圣跡回歸秦漢際,對蠶雁之筆形試作減法。

四、“融篆行”此提法似不準妥,因為隸源于篆,隸書中存篆法,篆構是必然而自然的事,這在漢碑中隨處可見,何需談“融”?我的主旨是指不要回避篆意、篆構的使用而隨俗,不要用楷書間架去代替隸書中固有的篆隸形間架,更不可把簡化漢字用到隸書作品中來,造成時空混亂的現實感覺。

這是一種堅守,其目的是保護和傳承愈兩千載的隸書基本元素,否則有可能會被日漸俗化與簡化,它的古樸韻味也就消失了。

至于行草意融入隸書更是情理之中事。漢簡與章草皆為隸書之近親,與隸書有血肉相連,筋脈一體的關系。近代大家金農、鄭燮、弘一大師等均于此方面已立先成,我不過是個小小的隨行者,只是在走我自己的路,我的路既不是板橋道人的“六分半書”,也不是弘一大師的“寫經體”,而是我心中追慕的“端莊雜流麗,剛健含婀娜”的隸相。

綜上所述:“中鋒正,方為主,減蠶雁,融篆行”。十二字是我在臨習有五百年演變歷程的一批漢碑之后的再思索,再抉擇,是我在這三四十年臨漢之后逐漸形成的獨步趨勢。

龔自珍有詩云:

未濟終焉心縹緲,萬事還從缺憾好。

吟道夕陽山外山,古今誰免余情繞。

敝人旬將七五,朝暮涂抹近一甲子,不過如此這般,真慚愧了!故引龔夫子詩吟以自況,雖可以“才之不可強也如是”之詞開脫,但終感翰墨情緣縹緲,只有留些缺憾以自勉,置縷余情作常情吧。

此作品集攙和了二十余幅繪畫習作,旨在“調味”,請讀者不必太認真。

此集出版獲得了新老各界朋友的支持與聲援,柯文老把筆增輝,等等,這里,趙普向諸公深深鞠躬致謝了!

二零一四年 五月 趙普。

微信號:liang13426321492