縱觀古今在某一領域能成為大師千百年難遇,中國傳統書畫界,雖書畫工匠繁多,但是能成為大師宗師級的人物寥寥無幾。近現代所更是所出無幾,而李軍老師可以說是中國畫壇的一匹黑馬,他的出現在當代書畫界瞬間炸裂,成為當代書畫界一顆璀璨的星。帶著對李軍老師的敬仰之情,筆者來到宋莊文化基地與李軍老師進行面對面的交流。

初見李軍老師便有種親切之感,一點大師的架子都沒有,他熱情自不待言,謙遜令人欽敬,他渾身上下所顯露出的書卷之氣與儒雅之風。

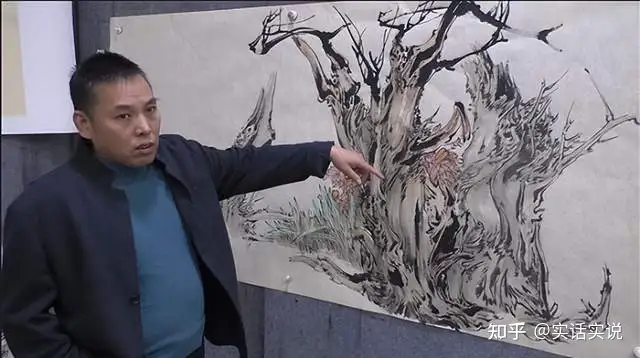

李軍老師在作畫

李軍,職業畫家,畢業于河南師范大學美術系,中國美術家協會會員,國家一級美術師,張書旂再傳,師從國家畫院邢少臣老師。

現任:

中國國畫藝術研究院研究員

中國美術家協會河南省分會會員

泰國泰中文化交流中心國畫教師

中國將軍部長書畫研究院名譽院長

筆者:您是從什么時候開始學畫畫的?從什么時候開始對國畫產生興趣的?為什么會選擇中國水墨畫這個對于畫功,用筆,意境要求都非常高的傳統學科?

李軍老師:我自幼就喜歡畫畫,與繪畫結下緣分是在一次摔泥,捏泥人的游戲中找到了自己的興趣愛好。從開始捏泥人,給泥人上色,后來受身為木匠的舅舅影響對繪畫產生了濃厚的興趣,開啟了繪畫之路。在少年時期他不停的臨摹故事書中的人物,動物,其臨摹的人物和動植物惟妙惟肖,被陳博華老師發現其繪畫藝術天分,并指引李軍老師學習中國畫,89年陳博華老師得知李老師來北京將其推薦給了張士簡。自此走上了學習中國畫的道路,經過數十年的筆耕不輟,對人生的感悟,李老師的中國畫已經有了一定的風骨,李老師憑借著對中國畫的熱愛孜孜不倦的練習研究終于他的畫作展露于世,被國內外有人所熱愛。

筆者:作為當代中國畫的國家級大師,這么多年您創作了很多一流的作品,您的作品也被國外友人所喜愛和收藏,在您的眾多作品中您最得意的作品是哪幅?您當時創作這幅畫的靈感源于哪里?

李軍老師:若說最得意的作品莫過于參加過國展的《盛世和平》,創建這幅畫靈感來源于胡楊樹,胡楊被世人稱為“英雄樹”,“沙漠的脊梁,它”扎根地下,“生而一千年不死,死而一千年不倒,倒而一千年不朽”,那就是百折不撓的一個靈魂,堅韌而頑強,寂寞而孤獨,固守著千年不變的信念。而畫中的鴿子則是代表著和平、友誼、團結、圣潔的象征,它們在胡楊林中,自由自在的玩耍,不同的姿態展示出不同的神韻,畫中每一個鴿子均有對應的情感流露,這個構圖無論遠近分布、高低錯落、大小搭配、疏密相間、動靜結合,都既合法度。李老師接著謙虛的說,創作這幅畫時筆墨功夫不如現在精湛,但是當時的內心的那股自信,那種對胡楊精神的敬仰以及對世界和平感嘆。

筆者:您在一幅作品中是如何協調和平衡“工”與“意”“筆”與“墨”,以及“傳統構圖”與“現代構成”之間的關系?

李軍老師:一幅畫的意境如何,不僅能體現出畫家的品德,也是一個畫家審美修養的集中反映。意境和形式的不同,構圖也有所不同,所表現的美也不同,陽剛之勢、陰柔之美、平和之意、激昂之情,各有其不同的美感要求,需要相應的構圖與其對應。構圖,在我們又叫“經營位置”。有了所要畫的題材,通過畫面傳遞給觀眾,使觀眾接受你的想法和美的享受,從構思到整幅畫面,遇到的第一個問題就是構圖。緊隨著要考慮主體部分放在哪個位置,次要部分怎么搭配得比較妥當,甚至空白處、氣勢、疏密等等的細節問題都要反復揣摩,就算沒有觸及到,也不可沒有考慮到,這就是所謂的一種經營,每張出色畫作的構圖都是值得揣摩的,尤其是在中國畫的構圖里,要考慮到的很多。

比如,要考慮到筆墨問題,便于物象展開的問題,既要多些變化、多些層次,又要統一,還忌雷同。畫面是否具有意境,構圖起著決定性的作用,構圖增添了情感意境,并使作品得到情感的升華,這是作品成功與否的重要因素。而我的構圖與其他人的構圖不同,他們都在考慮黃金分割,S構圖等等的構圖方式,而我是推進式構圖,感情到哪里,我就將畫到哪里,這種構圖方式更能體現出畫著當時的心境,當時所融入的感情,這樣出來的畫不死板,更能將人帶進畫作當中。

筆者:近期是否有一些佳作讓我們大家欣賞?這些佳作和以往的畫作相比有不同?

李軍老師:指著對面同樣以胡楊和鴿子為主題的畫說,這兩幅作品是我近期的畫的,其中一副是我一氣呵成所畫,融入了情感去創作的,當時意興滿滿,加之筆墨功夫日益精進,又在泰國任教五年,在用筆、構圖上、線條上都了不同的變化。而另外一副則不同,只是進行了簡單的構圖處理,畫面雖有層次,但是不靈動,讓人直觀視覺很好,但是卻沒有靈魂,這是市場下的畫作。

我順著李軍老師的手看向了那幅畫,確實線條的每一個波動都是一個旋律的節點。有輕盈,有厚重,有阿娜,有健碩。一條線會有無數的變化,同樣也會講著不同的故事。鴿子依然靈動傳神,但是與之前不同在于更加細膩,有種欲飛先靜的動態之美。

筆者:聽您說曾赴泰國任教五年,并在很多國家舉辦過畫展,相信您對中西方文化碰撞下產生了很多自己獨到的見解,那您是如何將這些文化相融合到畫作當中的呢?

李軍老師:我認為在傳統中國畫史上以筆墨為主要表現形式的民族繪畫,它的亮點就是文化性大于繪畫性,用我的理論說就是冠以國名的“中國畫”。它要求繪畫中的文化含義大于繪畫本身的意義,故“六法”中以“氣韻生動”為第一。其中尤其是文人畫,它是中國古代文明在繪畫中的綜合體現。這種藝術家在表現客觀對象時,以個人的文化學養和境界來提升和轉化為一種更新的藝術境界。同樣的,這種思考方式要比西方所提出相似的創作理念早了一千多年,而且更真、更善、更美。是基于中國幾千年的文化積累為基礎的,這種賦予文化沉淀的創作理念,較之西方的以科學家的思考方式創作的科學的藝術形象,我們的起點就比他們高得多。具體來說,西方早先是以寫實主義為主又比如像畢加索的立體主義,至于當下西方流行的各類當代藝術的繪畫作品,有的可以說就是這些圖像局部的放大。比較之下,這些以科學家的思考方式創作出來的科學的藝術形象,其作品中內在的文化含量就可想而知了。我認為還是梵高等這些抽象派畫家,他們注意吸收了包括中國在內的東方繪畫中的人文精神,更有思想深度。

筆者:您覺如何讓我們的國畫藝術講好中國故事呢?如何讓我們的國畫藝術更多范圍的走出國門,讓世界了解我們中國文化?您的下一步計劃是什么?

李軍老師:畫貴達意,而不是僅關注自然的形態。繪畫借助自然形體來體悟道,以形寫神,寫出它的神韻,即是媚道。山水畫妙悟之人不會介意其中的形和影、真和假的區別,而能夠隨心意轉換,以形寫神,借助物象的形來營造“幻化之境”,從而感受其中道的意味。而現代人則不同,因受外來文化的影響,眼光越來越傾向自然真實的寫照,也就是所謂“大眾”的審美情趣,已經倒向了西方繪畫的寫實和裝飾美。很多畫家名利當頭,中西不分,甚至摸仿照片制作一些媚俗和荒誕的東西以為創新,讓中國畫變得不倫不類。

作為一名中國傳統文化的傳承者,中國畫不應該局限在單純的技法訓練與照本臨摹之中;而是進行思維方式的正確引導與培養,從而將中國畫造型法則和實踐的應用傳揚出去;避免對中國畫概念的誤導與忽視,造成人們對中國畫本質與內涵的模糊。從當代中國水墨畫創作到市場運作分析來看,目前過于突出表現技法,而忽視道德和藝術修養,更缺少把兩者滲透和深度融合。因此,在當今的社會情境中,如何探索中國國畫的現代化與東方精神,也是每個中國國畫藝術家都要面對和思考的問題。這也是研究中國國畫精神的意義所在。所以,認識中國水墨畫與“國畫”概念,不僅是技法問題,更重要的是要將情懷和人文等融合起來,才能建構有時代性、有精神深度的中國國畫。

弘揚中國傳統文化,讓國畫被世人所接受是整個中國國畫藝術界都在探討的話題,我們是背負著歷史使命的。我將用我微不足道的力量弘揚國畫事業,下一步我將開設國畫班,將我國國畫以通俗易懂的方式向世人傳授,也會開設直播課程,在直播間里把中國歷代文豪作品給大家詳細解讀。

這次的采訪給筆者留下了很深的印象,李軍老師不僅畫作堪稱宗師級,其人品也是一流。正如那句話“學畫者先貴立品”,立品之人,筆墨外自有—種“浩蕩之氣”、“光明正大之概”。這正是對李軍老師最好的評價。

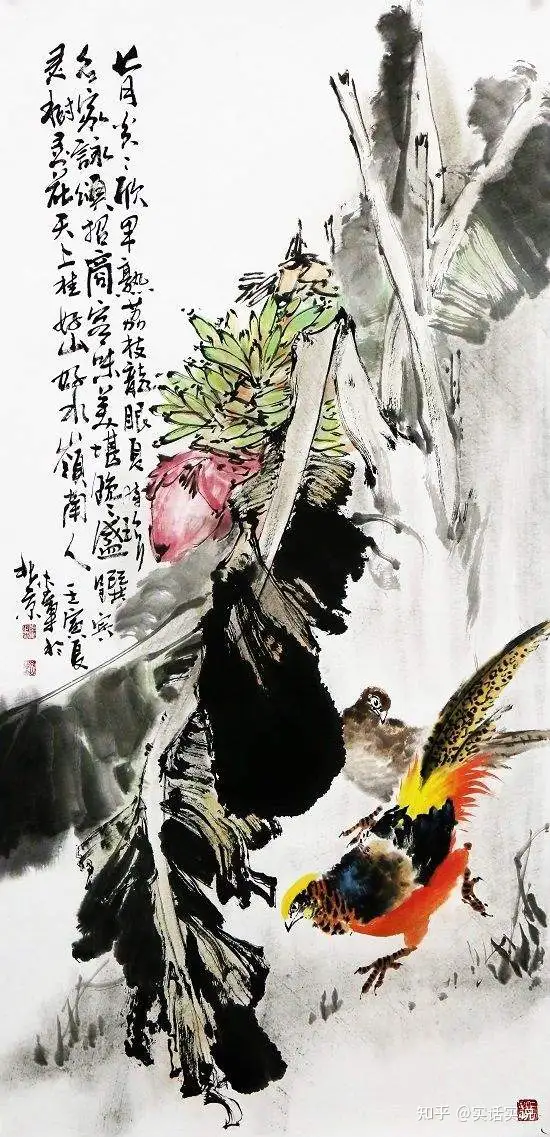

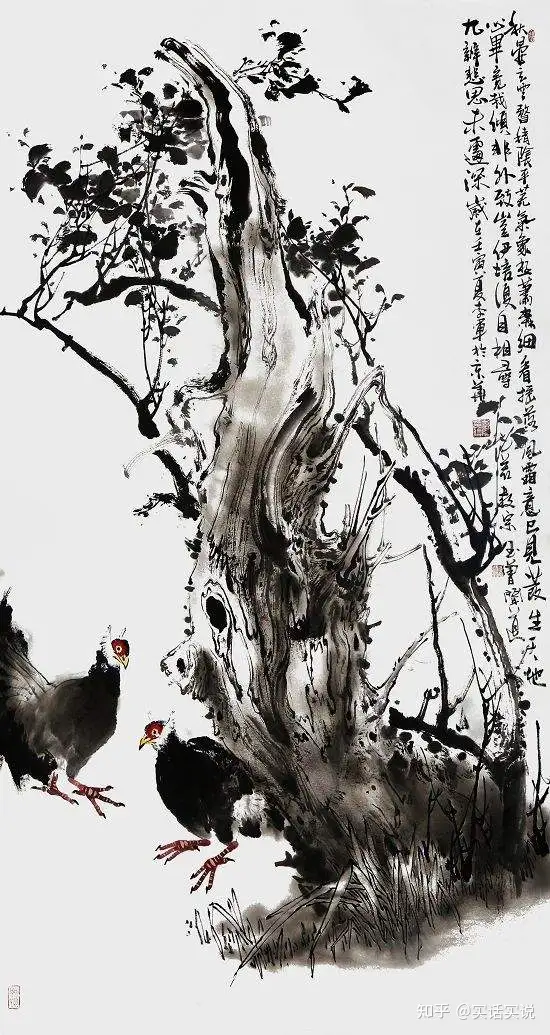

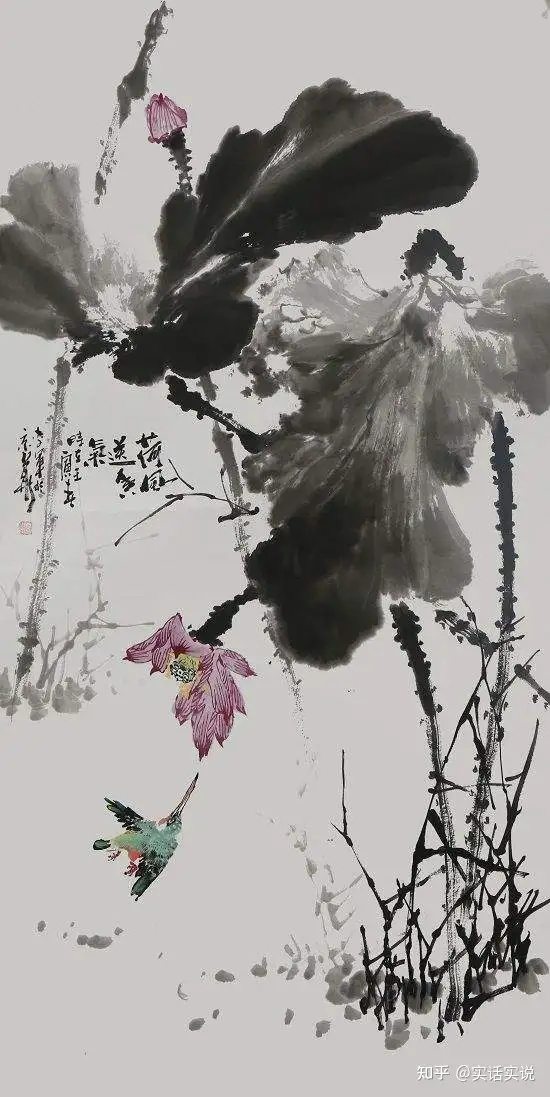

作品欣賞