“內卷化”的另一表現是對社會現實闡釋的自我重復,表現在婁燁等第六代導演的電影中長達三十年對底層社會的書寫。

婁燁電影在敘事內容上注重完整性,電影的敘事內容表達得越細致,觀眾需要思考的內容就會減少,需要挖掘的影像中的含義也就隨之減少。

一旦影像闡釋的內容變得細致入微,觀眾接收到的信息就會變多。那么無論是拍攝技巧、影像表達上的深層含義和文化表征都會隨之減弱。

大多數研究者將婁燁電影的特征歸納為它們致力于描繪異質性的底層社會景觀、邊緣化人物群體,無論是《蘇州河》中河兩邊的底層人民生活還是《推拿》中的盲人群體。

它們也代表著第六代導演在電影界被邊緣化的身份,而當他們逐漸從邊緣走向中心,卻在影像的表達上少了自我的表達,開始從社會中選取類型化的人物。此時,在《風中有朵雨做的云》中的選取的拆遷辦主任和暴發戶,是在日常生活中的典型人物。

從指代自我到指代生活在邊緣社會的他者,人物群像化的特征越來越明顯。

從《周末情人》、《危情少女》等早期電影中的都市群像是身體狂歡,到《頤和園》中余虹開始具有宏大的象征意味,是從身體狂歡到生命狂歡的過渡,直到《風中有朵雨做的云》電影中從林慧的身體狂歡和生命狂歡的失衡中,尋求精神狂歡。

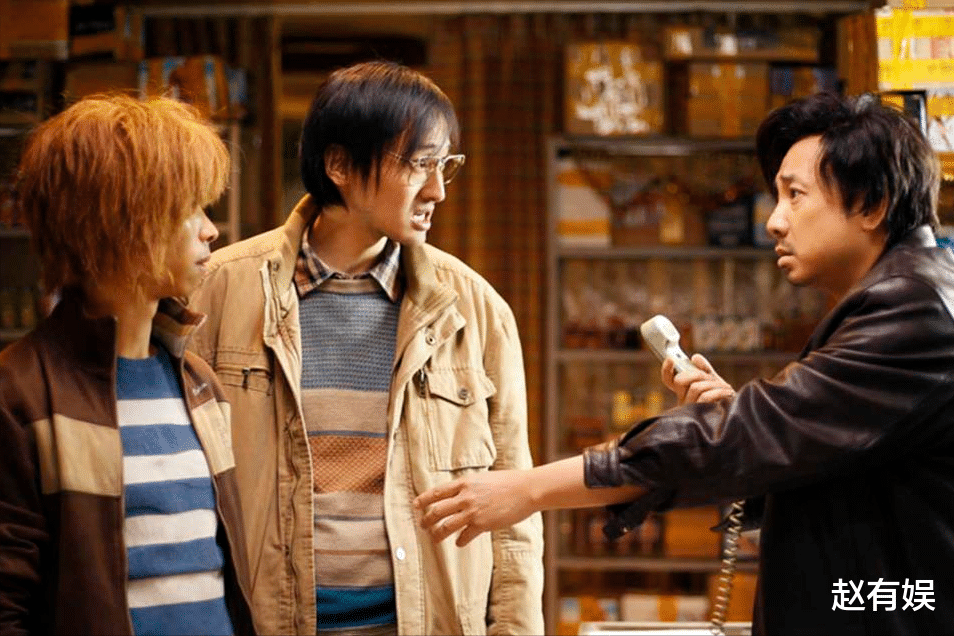

電影開頭用拆遷戶的不滿和喧鬧,展現城中村中普通個體的群像,正如在現實主義題材電影中《我不是藥神》中的多次群像化場面一樣。

電影中人物的變化是《周末情人》中李欣、《蘇州河》中的馬達、《頤和園》中的余虹等那些在行動、思想和情感上豐富的圓形人物,到《風中有朵雨做的云》中角色設置的扁平化,這些都是社會化了的人物,他們是被置于故事背景之下的,被嵌入在了史詩般的時間和復雜的社會問題之中。

那些在青春期的個體欲望逐漸上升為社會欲望。除去影像表達和人物的變化,空間的意義生產也逐漸縮減。

目前關于內卷化,有更為樸素的解釋,形容競爭的激烈程度的增長,也有人稱之為非理性的競爭,當所有電影導演或者某一導演投入更多的精力在相同的類型上時,會造成整個產業的停滯不前,這也意味著有效的創新,意義生產上充滿更多內涵和變化,婁燁導演如何邁向“去內卷化”也變為了值得思考的問題,可以看作對下一部作品的期待。

電影本身是不能夠脫離整個大社會環境而獨立存在的,所有電影無論是以怎樣的社會背景、歷史背景出現,最終都是表達的現在人對歷史故事的看法,借古喻今。電影本身總是會直接地與社會發生關系。

如今藝術作品的創作是相對自由的,是藝術家釋放才華和觀點的平臺,使得電影人能將更多歷史的真相放進去,從生活空間中躲開被權力操控的那一部分。文化的更加多元性,也使得方言、地域性文化特征被充分運用在電影創作中。

2007年國內電影市場才開始逐漸走向商業化,而此時婁燁的電影作品還處于地下狀態,從諸多研究中將婁燁的電影劃分在獨立電影之列,電影面臨了很多困境。審查制度的增強以及電影市場的逐漸繁榮,既是限制了藝術電影的發展,又是增加了電影的競爭力。

如今現象級電影頻頻產生,票房不斷飆升,電影受制于市場、資本和受眾,藝術電影如何與主流的商業電影競爭,如何在藝術性和現實性達到一種平衡。

抱著對電影的事業的熱愛和電影人本身的責任感,2012年開始,婁燁的電影開始逐漸轉向地上,《風中有朵雨做的云》耗時兩年,才登上熒屏,離不開婁燁的自我審查和在保留藝術性的同時不斷刪減鏡頭,是對電影商業性的一種妥協,也是為了急切的向觀眾傳達《風中有朵雨做的云》中暗藏的精神內核和人性思考,以及對歷史的一種看法。

婁燁導演創作的電影也逐漸開始商業化和類型化。國內電影市場的不斷繁榮,也讓第六代導演開始迎合受眾的需求。如今,處于代際更替的動態過程中,第六代導演成為了主流的穩定的創作群體。

那就意味著關于空間造型、空間敘事、空間生產的諸多方面的表達上,形成了固定模式的同時,內卷化現象造成婁燁電影中對空間造型上的細致和敘事功能的改變和都市空間轉向帶來的社會主體身份的變化等引起其空間意義的下降,使得婁燁的電影空間隨著第六代群體的變化和新時期的影響下產生了一定的變化。

一方面是與第五代導演構成的空間造型和社會空間的決裂,另一方面是在新題材內容上的自我重復。

婁燁等導演的成熟期是隨著電影產業的逐步發展的外部條件下,因此,商業因素也成為了一種轉變的因素,邊緣到主流必先要經過商業力量的推動,在整個電影創作過程中要迎合大眾審美的時候,必然會失去一些個人化表達、先鋒性。