韓國電影,向來離不開一個詞:「敢拍」。

但每個人在說起這個詞時,看到的角度卻不一樣。

大部分人眼里,這個「敢」字的背后,是韓國電影寬松的環境。

正如今年6月,新任韓國總統尹錫悅大擺宴席。

邀請了一批著名的韓國電影人,包括戛納載譽歸來的樸贊郁、宋康昊,也有老導演林權澤。

同時表達了自己對電影行業的政策——

「只支持,不干涉」

宋康昊與尹錫悅

類似這樣的新聞很多,也羨煞了許多人。

發達的電影工業,自由的創作氛圍,豐富的人才積累,讓韓國這一亞洲小國,成為了全世界電影人夢寐以求的福地。

近年來,就有不少電影人到韓國尋求發展。

湯唯主演了樸贊郁的新片《分手的決心》。

在戛納舞臺大放異彩,在韓國頒獎季也大殺四方。

范冰冰在韓國復出,出演韓劇。

還與多位電影人關系融洽。

陳可辛,在韓國釜山電影節上宣布成立「泛亞洲制片公司」,集合亞洲各地的人才創作。

并且,公布了正在開發的5部網劇。

其中就包括一部由章子怡主演的《醬園弄殺夫案》。

恨內娛不爭氣的,大有人在。

可許多人始終沒有搞清楚一個問題:

韓國電影到底是怎么崛起的?

多少年來,無數的回答都不約而同地指向1999年。

那一年,銀幕上有《生死諜變》的熱映,660萬的人次打破了《泰坦尼克號》的觀影紀錄。

銀幕下有光頭運動的如火如荼,成千上萬電影人剃發明志,要求政府保證本土電影配額。

這是金大中總統上任后,大力振興文化事業的第一年。

是《電影振興法》全面修訂,完全推行新分級制度的一年。

是韓國電影至關重要的一年。

但,如果把韓國電影崛起的原因都歸結于這一年,或許有些片面。

政策的推行,從來不是掀起浪潮的唯一動力。

而是過去一代又一代的韓國電影人用生命與汗水換來的勝利果實。

事實上,即便是韓國電影騰飛的這二十年,也少不了文藝界人士的爭取。

最近一篇翻紅的舊文,就道出了真相。

樸槿惠時期曾將宋康昊、樸贊郁拉入文藝界的黑名單。

《共犯者們》中李明博也在各種打壓公眾電視臺。

我們所以為的韓影自由,并非那么理想。

環境的影響固然重要。

但,如果將別人的成功與自己的擺爛,全都歸結于環境,恐怕也是一種推卸責任式的自我安慰。

魚叔今天特來大家扒一扒:

韓國電影曾經最黑暗的時刻,以及他們的努力——

1987年,是韓國電影最爛的時期。

說出來可能會嚇你一跳,那個時期的電影雖然爛,但尺度還不小。

當時影廳里最流行的,就是色情影片。

《請回答1988》里,娃娃魚就曾帶其余兩人,偷偷去影院看片。

這股風氣,起源于70年代末。

一部女招待電影《O孃的公寓》引發了觀影狂潮。

之后的十多年里,韓國拍攝了大量相似套路的影片,還被冠以了一個專有名詞「女招待電影」。

故事的主角都是來城市打工的鄉下女孩,她們單純、善良、漂亮,然而命運的打擊下一步步淪落為妓女。

看似是一種通俗的現實主義題材,但真正做到精品的只有極少數。

大部分都是靠情色獵奇來誘惑觀眾,再用賣慘來賺取廉價的共情。

1982年女招待電影《愛瑪夫人》大熱

而推波助瀾這一局面的,則是全斗煥的軍事獨裁統治。

為轉移民眾的不滿,他從1982年開始推行3S政策——運動(Sports)、銀幕(Screen)、性(Sex)。

對電影情色內容的檢查,也削弱了力度。

1984年《一發不可收拾的情欲》

看似自由發展,實則真正有深度、反映現實的電影都被扼制。

導演李元世就是代表之一。

1981年,反映社會問題的《矮人射出的小球》在上映前遭到刪減。

1985年,反美意識過強的《女王蜂》,再次遭到大量刪改。

1985年《女王蜂》

刪減后上映,還算是好的。

還有更多的本土電影根本無法走進電影院。

那時的韓國影迷想看一部優秀的本土電影,基本沒有。

只能靠中國香港電影和歐洲藝術電影,滿足文化需求。

但,正是在如此糟糕的時刻,新一代年輕電影人開始采用一種匪夷所思的「游擊戰」形式,開啟了韓國電影的新浪潮。

一個獨立電影團體誕生了,他們化名「長山串鷹」。

使用低成本的16mm膠卷或錄像帶,搭配手持攝像機,靈活地捕捉人們的真實生活。

1989年,長山串鷹制作了反映光州事件的《哦!夢之國》。

其中的兩位導演,很快被捕。

長山串鷹也登上了政府黑名單。

但他們沒有就此罷休,而是在第二年又拍出了《罷工前夜》,呈現了當時的韓國工人運動。

他們親身走進罷工中的工廠,實景拍攝。

甚至直接邀請當地的工人,出演影片。

由于技術原因,《罷工前夜》無法在影院上映。

只能在各個大學和工廠,進行流動放映。

即便如此,也遭到了軍政府的極力阻撓。

甚至,一度調來軍用直升機,在校園上空盤旋搜查,逮捕放映人與觀眾。

但,仍有不計其數的人前往觀看。

據不完全統計,《罷工前夜》的觀看人次,超過30萬。

這也逐漸演變為一場現象級的韓國電影運動。

《罷工前夜》簡易的流動放映模式

幾乎同一時期,不少新銳電影人也開始了自己的獨立創作。

其中,以樸光洙、張善宇、鄭智泳等導演為代表,接連創作了大量現實主義題材電影。

他們走上街頭,將鏡頭對準最普通的工人階層、邊緣群體。

這些導演,大家可能并不熟悉。

沒關系。

只需知道,這些導演在韓國電影界的地位相當之高,對后輩的影響也非常之大。

比如,樸光洙就是后來大名鼎鼎的李滄東導演的電影引路人。

樸光洙劇組

他們所興起的這場新電影運動,持續時間并不長(80年代末至90年代初)。

但在韓國電影史上,卻是最重要的轉折點。

樸光洙導演的《美麗青年全泰壹》

時間來到1993年。

剛好是距今將近30年前。

這一年,韓國本土電影的市場份額跌至歷史最低的15%。

外國電影的年進口量,則從八年前的27部,激增到了347部。

《侏羅紀公園》等好萊塢大片,來勢洶洶。

先進的特效、高昂的成本、成熟的工業化,無不吸引著觀眾注意。

彼時的韓國本土創作者,被逼上了絕路。

可以說,1993年,韓國電影到了至暗時刻。

如今,大部分人都知道韓國電影人抗議銀幕配額削減的光頭運動。

但實際上,他們從1980年代就開始持續地進行抗議。

1988年,電影人甚至停工一個月,在各大電影院門口進行示威,抵制銀幕配額的削減。

到了1993年,死守銀幕配額更是成為了所有電影人的目標。

可惜,當時的抗議并沒能得到民眾的廣泛支持。

在普通觀眾的眼里,是因為本土電影爛,所以才讓好萊塢大片占據了市場。

在這種僵持下,一位老導演闖出了一條血路。

他,就是林權澤。

林權澤是個很傳奇的導演,從1960年代活躍至今,拍攝了百余部作品。被譽為韓國電影的活化石。

從1970年代末,他開始不再刻意迎合大眾,而是深耕傳統民族文化的電影,拍攝了許多藝術價值極高的佳作。

你可能會覺得,這樣的導演雖然值得尊重,但能拍出賣座影片嗎?

是的,他拍出了一部現象級爆款——

1993年上映的《西便制》。

西便制,是朝鮮清唱(潘索里)的一種流派,起源于18世紀中葉。

但,在外來文化的沖擊下,日益失去市場。

林權澤的電影,講述了一個技藝高超的流浪藝人,過著顛沛流離的貧苦生活。

他不在乎吃飽穿暖,不在乎業內名聲。

甚至不在乎基本道德,有時會做一些偷雞摸狗的事情,以填飽肚子。

他只在乎一件事,就是將自己畢生所學,傳授給一對兒女。

影片結尾,兒子出走,老藝人病死。

僅存的女兒雙目失明。

但她并未放棄,一路摸索著四海為家,成為揚名的潘索里大師。

作為一部小成本文藝電影,《西便制》創造了不可思議的票房奇跡。

僅在首都就創下了100萬觀影人次的紀錄,極大地鼓舞了韓國本土創作者。

這部影片的成功告訴所有電影人:

低成本的民族電影也能與好萊塢大片一較高下。

林權澤并非孤例。

像這樣成本不高的民族電影獲得票房奇跡,在韓國還發生過很多回。

比如,2005年的《王的男人》。

講述兩個以滑稽戲謀生的雜耍藝人,誤打誤撞成為了王的戲班子。

在當年也是引發了觀影狂潮。

乍一看,這是一部古裝同性題材。

但,導演李濬益所揭露的,是整個封建體制的牢籠。

僵化的封建禮教吞噬了所有人性與真情,甚至連王都逃不出這囚籠。

此后數年,李濬益又接連拍出了《思悼》與《茲山魚譜》。

兩部片的豆瓣評分高達8.5與8.8。

前者的觀影高達620萬,票房位列韓影年度第三。

兩部影片,都深刻批判了君臣父子的儒家綱常,對士大夫階層進行辛辣諷刺。

林權澤與李濬益的成功,對中國電影其實有著重要的借鑒意義。

我們常常想學習韓國的犯罪類型片。

但土壤不同,總是難以奏效。

而這類古裝電影,其實與我們的文化淵源卻有相似之處。

并且,我國的浩瀚歷史時空,本就存在大量的好題材。

古裝電影的成功,未必要滿城盡帶黃金甲。

韓國電影的崛起,從來不是一蹴而就的。

而是經過無數電影人漫長的努力,一點點推動的結果。

就拿許多人羨慕的分級制來說。

很大程度上,得益于前面所說的獨立團體「長山串鷹」拼死換來的結果。

他們從1988年成立,因拍攝電影未經批準上映而被捕。

1991年開始向憲法法院提出申訴,認為自己的被捕違憲。

直到1996年,才得到判決。

這次判決,為后來的韓國電影分級制推行,提供了至關重要的法律依據。

之后的推行政策,也都是順水推舟,開花結果。

而抗議銀幕配額運動,他們也從未停歇。

1999年著名的「光頭運動」,既不是起點,也不是終點。

長達兩個多月的抗議,最終以電影人的勝利告終。

政府許諾,維持146天的本土電影上映期。

但,這個許諾僅僅持續了4年。

新政府上臺后,削減銀幕配額又提上議程。

2006年,韓國電影人再次走上街頭,進行抗議。

可惜的是,這次他們以失敗告終。

銀幕配額,從每年放韓片146天減半為73天。

張東健抗議削減電影配額制

也就是說,這次抵制銀幕配額削減的運動,實質上只是延緩了政策推行,但并沒有改變最終的結果。

韓國電影人,只能在減半的銀幕配額下,用更優質的電影與好萊塢大片競爭。

他們開始積極地汲取好萊塢類型片的養分。

不是生搬硬套,而是與本土議題巧妙結合。

1999年,姜帝圭導演的《生死諜變》上映。

此片借歐美諜戰片的外殼,聚焦于南北題材的內核。

一經上映,便打破了《泰坦尼克號》的票房紀錄,也拉開了韓國類型大片的序幕。

2001年,《我的野蠻女友》橫空出世。

這部愛情喜劇片,帶領韓國本土電影,將市場份額沖破了50%。

在整個泛亞地區,都產生了現象級影響。

而現實題材,也日益受到青睞。

越來越多導演,開始大膽嘗試改編真實事件。

2003年,《實尾島》和《殺人回憶》接連實現了「千萬觀影人次」。

那一年,韓國總人口,僅為4789萬。

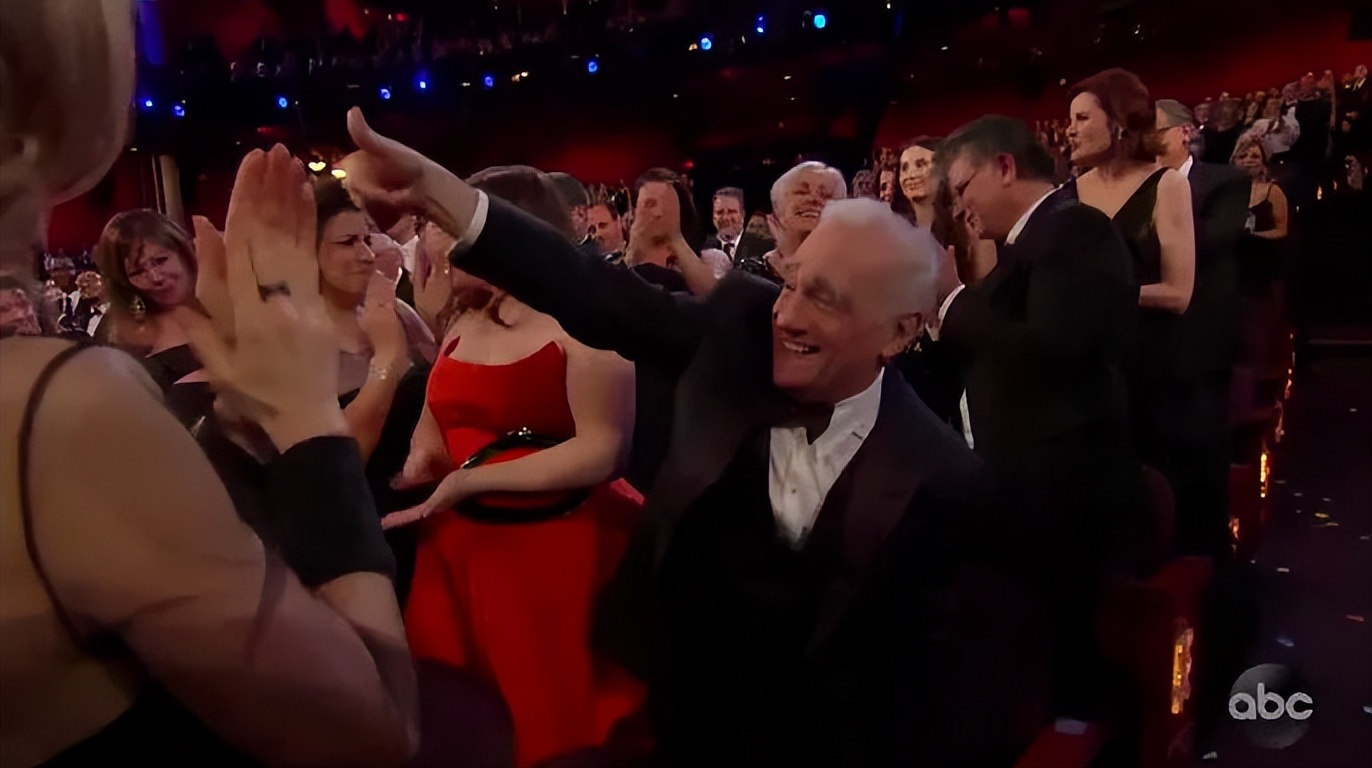

2020年奧斯卡頒獎禮上,奉俊昊擊敗了馬丁·斯科塞斯,獲得最佳導演獎。

臺上,他向自己的偶像致敬。

他們這一代人,都曾是好萊塢電影的忠實學徒。

而在三十年后,巨大的技術代差,幾乎被抹平。

事實上,在銀幕配額被削減后,韓國電影人并沒有氣餒。

而是用優秀的本土創作,在數量和成本完全不占優勢的形勢下,搶占了近半的市場。

圖源:凡影周刊

而之后的十多年里,韓國電影又實現了全球化的文化輸出。

從歐洲三大電影節,到奧斯卡,盡數被他們手入囊中。

可見,只有基于本土創作,才有真正做到文化的自信。

電影從來不只是電影。

其影響力,也是直接作用在社會上的。

《梨泰院殺人事件》,推動了1997年的案件重審,兩名嫌疑人在2015年被引渡回國。

《熔爐》上映后僅37天,韓國國會便以207票贊成、1票反對的壓倒性票數,通過了《性侵害防止修正案》。

《辯護人》上映后第二年,當年的5名被告改判無罪,時隔33年后沉冤得雪。

「韓國什么都敢拍,但什么都不改。」

這句常見的言論,早已成為了一句無知的笑話。

但,電影其實又只是一個縮影。

點開《共犯者們》,可以看到無數韓國記者的奮斗。

面對韓國的政府操縱、官商勾結,他們飛蛾撲火一般,捍衛新聞自由。

但,正如卡夫卡曾說的。

「冬天用斧頭打湖面上很厚的冰,是打不破的,可是會驚醒冰面下的魚。」

魚叔說了那么多,其實只想表達一點:

誰都曾跌至谷底,誰都會遭遇至暗時刻。

重要的是,我們不能絕望,不能喪失信心。

對于好電影的創作,我們決不能放棄。

林權澤導演曾在光頭運動中說過一句話:

「為了保衛韓國電影,我們甚至可以去死。」

為了中國電影,我們又能做到怎樣的地步呢?