這個金馬獎,現(xiàn)在有這么不受待見嗎?已經(jīng)過去兩天了,都沒看到什么重磅的文章。是這個獎本身不再受關(guān)注沒流量,還是因為有風(fēng)險怕出事啊,尤其今年影帝的名字好像都不能提?

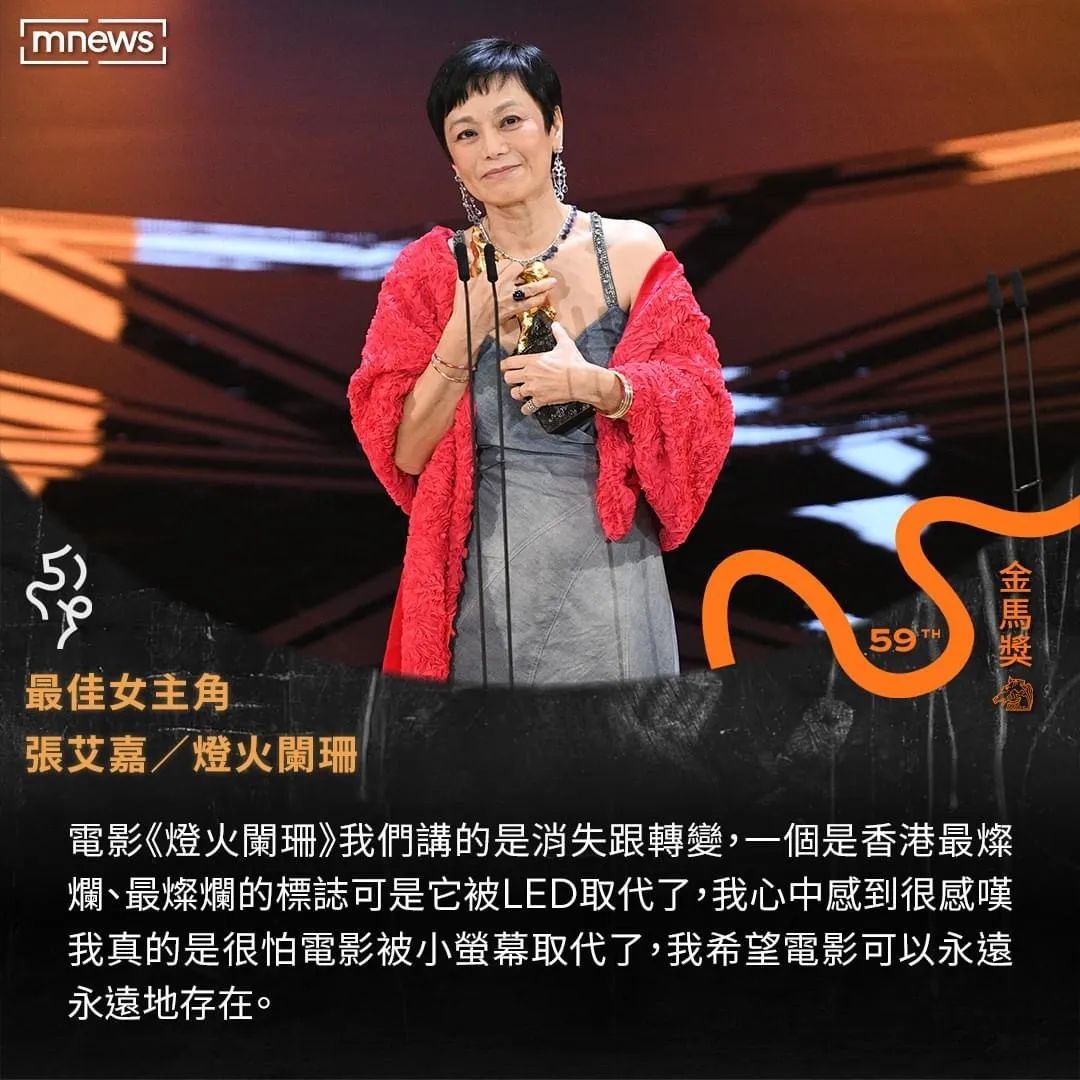

連帶的后果就是,張艾嘉時隔36年三封影后這么值得大寫特寫的事情,竟然都沒看到有人寫。大家最多就只是轉(zhuǎn)發(fā)她領(lǐng)獎的照片,然后夸她好美,越老越美,知性、優(yōu)雅、松弛、自信……這樣就夠了嗎?

我很生氣,為了我張姐,我必須自己來寫一篇了!不說這個獎,單純說說張艾嘉,總可以吧?根據(jù)統(tǒng)計,張艾嘉現(xiàn)在已經(jīng)是華語影壇獲得影后數(shù)量第二多的女演員,僅次于張曼玉。出道五十年來,她已經(jīng)先后拿過三座金馬獎、兩座金像獎。如果再加上各種導(dǎo)演、編劇的獎,估計就不會在張曼玉之下了吧。是的,你沒看錯,張艾嘉已經(jīng)出道五十年了。她1953年出生,1972年十九歲時出道進(jìn)入演藝圈,到今年正好是第五十年,而她現(xiàn)在也已經(jīng)是快七十歲的人了。

快七十歲的女人,還能有這個風(fēng)姿,這種氣場,這樣的身材和精神面貌,的確是難得。然而我現(xiàn)在試圖講清楚的是,這種美的背后,到底是由哪些因素凝結(jié)而成。或者說,僅僅夸她“美”實在是太表面了,我張姐值得得到更復(fù)雜更立體的評價。其實眾口一詞夸張艾嘉“美”,是她在演藝生涯后期才得到的待遇。剛出道那會兒,她的容貌在演藝圈根本不拔尖,甚至還常常被冷落。1970年代的臺灣,最紅的女明星是林青霞和林鳳嬌,那才是符合大眾審美標(biāo)準(zhǔn)的大美女。而張艾嘉呢,嘴巴有點(diǎn)大,鼻子有點(diǎn)塌,相貌并不算出眾。只不過因為她出身名門,自帶大家閨秀基因,人又聰明,頗有幾分靈氣,而且那時剛從美國留學(xué)歸來,在美國又受到了嬉皮士和搖滾樂文化的洗禮,所以站在那兒就能和其他女明星區(qū)別開來,有一種洋派的瀟灑活力。但演藝圈終究還是看臉的。剛出道那幾年,張艾嘉在拍電影時屢受挫折。1975年拍抗戰(zhàn)題材大制作《八百壯士》,本來她有機(jī)會出演女主角,結(jié)果臨時被林青霞換掉,因為片方認(rèn)為林青霞更有票房號召力。最后張艾嘉就只能在電影里演一個小配角。

▲《八百壯士》劇照

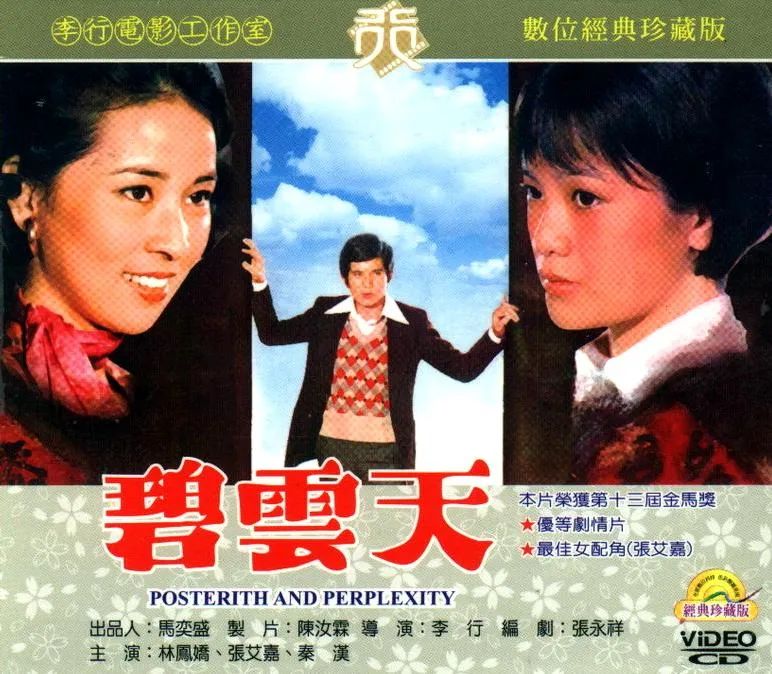

1976年的電影《碧云天》,明明應(yīng)該是雙女主,可李行導(dǎo)演偏心,金馬獎報名時給林鳳嬌報了女主角,給張艾嘉報了女配角。雖然后來張艾嘉得了女配獎,但多少還是有點(diǎn)不爽吧。

▲《碧云天》海報

1977年,李翰祥導(dǎo)演的《金玉良緣紅樓夢》,本來是讓張艾嘉演賈寶玉,林青霞演林黛玉,可李導(dǎo)演又一下看中了林青霞身上潛藏的英氣,于是立刻讓她倆角色互換,讓一心想演賈寶玉的張艾嘉又生了一肚子悶氣。

▲《金玉良緣紅樓夢》劇照后來片子出來,所有人都在夸林青霞的造型有多英氣勃勃,襯得張艾嘉的林黛玉黯然失色,偶爾有人提起林黛玉,還覺得這個林黛玉怎么這么健康,跑起來都帶風(fēng),一點(diǎn)不像林妹妹病懨懨的樣子。他們哪知道,張艾嘉本來就不喜歡林黛玉的氣質(zhì),可能就是在氣鼓鼓的狀態(tài)下去演的呢。這幾部戲下來,最后成就的是林青霞和林鳳嬌在影壇的地位,張艾嘉終究只是個作配的。可她并沒有因此一蹶不振,在這個過程中一邊磨煉演技,一邊把腦子開動起來,開始琢磨一些幕后的工作,導(dǎo)演、編劇、制片乃至服化道,她啥都好奇,時不時就會去問合作的大導(dǎo)演。那段時間,她還自己寫了個劇本,講的是一個同性戀發(fā)型師的故事。注意,那還是七十年代,大多數(shù)中國人應(yīng)該都還沒聽過“同性戀”這個概念吧。她找到公司老板想把這個劇本拍出來,老板當(dāng)時的反應(yīng)估計就是一臉懵,然后沒了下文。這么磨了一段時間,收獲終于開始接連出現(xiàn)。先是接替因車禍去世的導(dǎo)演屠忠訓(xùn),人生中第一次執(zhí)導(dǎo)電影《舊夢不須記》;然后憑借《我的爺爺》中的表演首奪金馬影后;沒幾年,她又自導(dǎo)自演了電影《最愛》,第二次捧得金馬影后獎杯。

▲第二座金馬影后領(lǐng)獎現(xiàn)場,那還是1986年

進(jìn)入八十年代后,張艾嘉的人生算是開掛了。她一邊自己演戲、導(dǎo)戲,一邊又認(rèn)識了一批剛冒出頭的新導(dǎo)演,也就是楊德昌、侯孝賢這批人。那時候張艾嘉年紀(jì)也沒多大,但資歷深啊,算是他們的前輩。因為慧眼識珠,愛才惜才,她以自己的資源和人脈,為楊德昌他們保駕護(hù)航,幫他們拉投資、做策劃、當(dāng)監(jiān)制,于是就有了《十一個女人》、《海灘的一天》、《光陰的故事》這一批臺灣新電影的崛起之作,然后才有了楊德昌侯孝賢他們在國際影壇的大放光芒。

▲張艾嘉和楊德昌

這還沒完呢,影壇都已經(jīng)夠她忙的了吧,同一時間段,她還在歌壇取得了亮眼成績,出了幾張優(yōu)質(zhì)唱片,而且也是找的當(dāng)時的新人合作,先是羅大佑,然后是李宗盛。這兩位華語樂壇的宗師級人物,也都要感謝張艾嘉的慧眼識珠。當(dāng)時羅大佑還是個醫(yī)生,長得吧,也就那樣,聲音吧,分不清是破鑼嗓還是公鴨嗓。當(dāng)時一個歌手要出道,偶像派要看臉,實力派要看嗓子,羅大佑兩頭都不占,而且還一身藝術(shù)家的臭脾氣,喜歡戴墨鏡耍酷,唱片公司誰看得上他呀。這時候又是張艾嘉,到處求爺爺告奶奶,一通打點(diǎn),讓唱片界大佬們看到羅大佑的才華。

▲在《十三邀》回憶當(dāng)初怎么幫助羅大佑

而且她還主動唱了羅大佑最早寫的那首歌——《閃亮的日子》,果然一炮而紅。很快,她又唱了羅大佑創(chuàng)作的《童年》、《光陰的故事》,一首比一首受歡迎。有了流行金曲傍身,也就讓唱片公司對羅大佑另眼相看,他自己的首張專輯《之乎者也》終于順利發(fā)行。

▲張艾嘉和羅大佑李宗盛差不多也是這樣,《忙與盲》和《愛的代價》都是他們倆合作的經(jīng)典。稍微比較不同的是,張艾嘉和李宗盛最早的合作還包括一部電影:1985年的《最想念的季節(jié)》。這是一部愛情片,講的是女主角懷著孕要給肚里孩子找爸爸的故事,也就是我們現(xiàn)在俗稱的“帶球找接盤俠”。李宗盛還能在愛情片里演男主角,估計是現(xiàn)在很多人沒想到的吧。

▲《最想念的季節(jié)》劇照

特別要提到的是,片中有場戲,張艾嘉盛裝打扮要去見前男友,那個造型太美了,有點(diǎn)像后來的湯唯和周韻。這是我看過的張姐所有電影里美麗程度No.1。

▲《最想念的季節(jié)》劇照

總之吧,上世紀(jì)八十年代的臺灣文藝界,從影壇到歌壇,最石破天驚的那批大才子,每一個,都和張艾嘉有關(guān)系。多年以后,坊間談起這些事,總是以一種八卦緋聞的調(diào)調(diào),說誰和誰原來有過那么一段,仿佛這只不過是老生常談的才子佳人故事而已。按張艾嘉后來的態(tài)度,她和楊德昌、羅大佑應(yīng)該是戀愛過的,可是很快又分手。至于李宗盛,她一直沒承認(rèn),估計是李宗盛有心而她無意吧。不過今天我重點(diǎn)要說的是,這并不是才子佳人的故事,根本就不一樣。因為傳統(tǒng)才子佳人的故事,都是男才女貌嘛,男性是主導(dǎo)者、統(tǒng)領(lǐng)者,而女性都是以單薄的面目出現(xiàn),只需要美美的,然后賢良淑德,順從聽話,作為男性的陪襯,就可以了。張艾嘉和才子們的故事怎么會是這個模式呢?明明張艾嘉才是主導(dǎo)者、統(tǒng)領(lǐng)者,是她在挖掘并成全才子們的才華,是她自上而下地給予才子們他們需要的資源和機(jī)會,然后她還會很有主動性地把握關(guān)系的走向,常常都是她主動結(jié)束一段感情。她在《康熙來了》接受訪問時就說過,才子們的脾氣都不太好,而且根本不懂怎么過日子,結(jié)婚更是不可能,所以她會主動踩剎車,恢復(fù)到普通朋友的角色。

張艾嘉是一個“戀愛至上”的人,這一點(diǎn)很多人都知道,她年輕時有句名言——“人不可一日無戀愛”。但喜歡戀愛不等于我們現(xiàn)在說的戀愛腦,她不會傻頭傻腦陷進(jìn)去,而是當(dāng)斷則斷,體驗過就好。她算是少有的做到了“才子叢中過,片葉不沾身”的女性。據(jù)說她年輕時還和蔣經(jīng)國的二公子蔣孝武戀愛過,也是很快踩剎車。那可是蔣家哎,當(dāng)時蔣經(jīng)國應(yīng)該還在位,張艾嘉本來是有機(jī)會進(jìn)入權(quán)力中樞的,但她也并不留戀。后來結(jié)婚的對象,反倒是相對比較普通的人,不是文藝才子,也不是權(quán)勢人物。說了這么多,我覺得要把握張艾嘉,一個關(guān)鍵詞就是“能量”。她是一個能量過于強(qiáng)大的女人,包括事業(yè)上的能量,感情上的能量,還有去到各種地方,對各種人,所能給予的能量。除了助推臺灣新電影運(yùn)動,香港電影新浪潮也有她的一份功勞。因為香港電影新浪潮的代表人物,許鞍華導(dǎo)演的電影處女作——《瘋劫》,也是張艾嘉主演的。

▲《瘋劫》劇照

她是臺灣最早一批去香港發(fā)展的女演員,親身見證了香港電影的黃金時代,留下了諸如《阿郎的故事》這樣的經(jīng)典。

▲《阿郎的故事》劇照

除了發(fā)掘提攜一連串同齡的男才子,她還培養(yǎng)了兩位女弟子——劉若英和李心潔。這兩位算是她的得意門生,后來在演藝圈都能獨(dú)當(dāng)一面,劉若英影視歌全面開花,李心潔很早就拿過金馬金像雙料影后。電影《20 30 40》,就是這師徒三人親密相處后結(jié)出的碩果,也是華語電影里最早的純女性主義敘事。

▲師徒三人

所以張艾嘉不光是喜歡戀愛,喜歡男才子,女性意識也是很早就明確的。她在《十三邀》節(jié)目里回憶當(dāng)初接替李安導(dǎo)演《少女小漁》,那個劇本一開始是李安的老搭檔詹姆斯·沙姆斯在操作,但很快張艾嘉發(fā)現(xiàn)對方根本不能理解小漁這么一個非法移民的女孩,而是只有很簡單粗暴的身為一個老白男的刻板印象。于是她就很生氣,堅持要自己寫劇本里關(guān)于小漁的部分,她覺得自己能理解小漁的理想和無助。

▲《少女小漁》海報

除了《少女小漁》、《20 30 40》,張艾嘉的所有導(dǎo)演作品都有很鮮明的女性視角:《最愛》、《心動》、《相愛相親》……但她不會固守在自己的視角里,而是一直都有很開放的心態(tài),可以和各個地方的各種人合作。最近這些年,她有很多戲都是和大陸電影人合作的,《相愛相親》就讓人意外地把故事背景放在了河南鄭州。

▲這個城市景觀應(yīng)該就是在鄭州

她還是很喜歡提攜新人。覺得李玉有才華,就愿意出演《觀音山》,雖然后來把她的戲份剪掉一大半,淪為配角。看了《路邊野餐》,覺得畢贛有才華,又愿意在畢贛的第二部長片《地球最后的夜晚》演一個配角。還有這幾年的《熱帶往事》、《如果有一天我將會離開你》,包括這次拿金馬影后的《燈火闌珊》,都是和新導(dǎo)演合作。即便兩岸文化交流環(huán)境降至如今的低點(diǎn),她也還是沒有放棄努力。那股愛才惜才的勁頭,還是三四十年前的樣子啊。許知遠(yuǎn)在《十三邀》里很不客氣地問張艾嘉,會不會覺得你們這代人在舞臺上的時間太長了,總是占著位置不下去,年輕人都沒機(jī)會,大師大家還是老的那批人。可是這個問題對于張艾嘉來說根本就不成立啊,她可太想看到新人冒出來成名成家換掉舊人吧。這些年她幫助的新人已經(jīng)不少了,至于為什么遲遲沒有新一代大師出現(xiàn),那只能問現(xiàn)在的年輕人自己,為什么就那么不成器。或許,也要問問現(xiàn)在的文化環(huán)境。夸了張艾嘉這么多,這里我也要踩一下剎車。我們也要防止把人神化、對其過譽(yù)的傾向。張艾嘉也不是神仙,也不是完人。其實很多時候我甚至覺得她并沒有多么優(yōu)秀,比如她的演技,雖然拿了一大堆獎項,但也沒有到出神入化的地步,肯定比不上張曼玉、鞏俐和蕭芳芳;她的導(dǎo)演作品也有一大串,但成為經(jīng)典的很少,還不能和楊德昌、侯孝賢那樣的大師相提并論;至于她在音樂上的成就,聽過她的歌的人也知道,她的嗓音條件實在一般。這一點(diǎn),她自己也知道,也自嘲過,還說自己就是喜歡過程甚于結(jié)果,不追求極致和滿分,只要過程夠好玩夠精彩就行了。而如果只論過程的話,我真的想不出來,還有第二個女人的一輩子,能比她更精彩。更難得的是,她身上那股過剩的能量,一直都沒消退。與她同齡的女明星,早就都淡出、退隱,要么在家相夫教子,要么成為單身貴婦。只有她,五十年來,一直都在這個行業(yè)的核心位置,掌握充分的話語權(quán),做各種實在的事情,圈里人人都要尊稱她一句“張姐”。大家應(yīng)該都明白,在這個長期由男性主導(dǎo)的行業(yè),這意味著什么。能力這么強(qiáng),但她卻很排斥別人叫她“女強(qiáng)人”,她覺得這個說法就隱含著歧視。而且,大家對“女強(qiáng)人”是有刻板印象的,認(rèn)為就是那種強(qiáng)硬、不修邊幅、抹去性別特征的女人。而她顯然不是。她還是很溫柔、很美啊。掌握話語權(quán),并沒有讓她變得強(qiáng)硬。她在擔(dān)任金馬獎主席期間,所做的一項變革就是,要求參加頒獎禮的人都攜伴參加,想讓頒獎禮更有人情味。

或者除了“能量”之外,我們還能換個說法。張艾嘉代表了一種我們理想中的活法,那就是“自由生長”,很努力,但是姿態(tài)又很輕盈,那樣一種自由。包括她的戀愛,她的事業(yè),她與別人的關(guān)系,甚至包括她在《山河故人》里與董子健那驚世一吻,無不透露出這樣一種自由生長的樣子。

▲《山河故人》劇照

這樣的女人,全世界范圍內(nèi),恐怕都找不到幾個吧。還有誰?我知道你們一定會想到法國的伊莎貝爾·于佩爾,也是越老越美的一個典型。但是咱們也不必什么都向西方看齊,于佩爾的能量,說實話,還未必有張艾嘉這么足呢。張艾嘉現(xiàn)在還在做電視節(jié)目、電影節(jié)主席、電影監(jiān)制、導(dǎo)演、寫作,還要忙自己家里那么多事兒。于佩爾阿姨做的事兒有張艾嘉多嗎?不用跟誰比了,她就是全世界都獨(dú)一無二的——張艾嘉啊!1985年,張艾嘉作為總召集人,統(tǒng)籌臺前幕后上百位藝人和工作人員,打造出了一首《明天會更好》。現(xiàn)在大家都只知道這首歌的作詞人是羅大佑,可實際上,羅大佑一開始交出的歌詞根本不這樣,而是充滿了灰暗情緒,是張艾嘉帶著幾個人一點(diǎn)點(diǎn)把歌詞改成了現(xiàn)在我們看到的這個樣子,陽光向上,充滿希望。多年以后,有記者問她,這幾十年來,世界并沒有變得更好,你會不會有點(diǎn)灰心。張艾嘉聽了淡然一笑,說:“明天會不會變得更好沒人知道,但事情總要做的。”而我想說的是,就是因為有張艾嘉這樣積極樂觀努力做事鼓舞大家的人,這世界才會顯得沒那么糟糕,還值得我們繼續(xù)待下去啊。