2021年,“華誼兄弟”高調慶祝20周年紀念日,并打出“不止所見”的宣傳語,看樣子還要繼續在影視圈“稱王稱霸”。

一年過去,“華誼兄弟”的確超越了自我,不過不是向上,而是向下。

虧損63億、宣布裁員,字里行間無不透漏著一個信息:

華誼兄弟,即將“垮臺”。

回顧華誼兄弟風雨20多年的歷程,你會發現這一切都有跡可循。

大手大腳、無所畏懼

“華誼兄弟”之所以進軍影視業,皆是因為演員劉曉玲的一句話:

“影視市場很吃香,而且來錢也快。”

王中石斟酌一番后,立馬和老弟王中磊推出了一部名為《心理診所》的電視劇。

上映后的反響不是太大,但通過電視劇中穿插的廣告,他們也算小有收獲。

嘗到甜頭后,王家兄弟毫不猶豫成立了一家分公司,專門做影視投資。

一邊招募人才,一邊物色作品,最終將目光鎖定在了《鬼子來了》和《荊軻刺秦王》這兩部作品身上。

遺憾的是,這兩部電影并沒有達到他們的預期。

《鬼子來了》因為內容問題沒有過審,《荊軻刺秦王》的票房不夠,遠沒有投資的錢多。

總而言之,一個白忙活,一個血本無歸,最終導致公司元氣大傷。

為了成功扭轉局勢,王中石兄弟將目光投向了風頭正盛的馮小剛,企圖拉他入股,為華誼賣命。

彼時的馮小剛靠著《甲方乙方》大殺四方,不但賺得盆滿缽滿,還在導演圈有了一席之地。

反觀華誼,沒有地位、沒有實力,好不容易有點錢還因為那兩部電影賠的“血本無虧”。

按照馮小剛當時的地位,這種“小公司”根本入不了他的眼。

奈何,王家兄弟給得實在太多:

“400萬年薪,外加華誼的股份。”

沒人會跟錢過不去,馮小剛也一樣,合同談妥后馬不停蹄就跑去跟紫禁城影視業解約。

之后來到華誼,三人開啟華誼的新時代。

不可否認,馮小剛的確有一把刷子,自從他跳槽華誼后,整個公司的收益就只進不出。

王二兄弟出錢,馮小剛出力,三人聯手推出了多部熱門電影。

《大腕》《手機》《天下無賊》《集結號》《唐山大地震》等等……

經過幾年發展,華誼兄弟從當初的小透明,儼然變成了內地影視界的“老大哥”。

旗下爆款電影數不勝數,被華誼兄弟捧紅的大咖更是數不勝數。

周迅、鄧超、黃曉明、李冰冰、張涵予、馮紹峰、陳道明、胡軍、吳彥祖等一線大咖,全都是華誼兄弟的大將。

賺得多了,王二兄弟的身價自然也就高了。

王中軍花錢如流水,看中的東西即便再貴也絲毫不眨眼。

比如花3.77億買梵高真跡,比如花2億買畢加索真跡:

而CEO王中磊,更是成為了行走的“香餑餑”,不管到哪,女藝人都恨不得貼在他身上。

只可惜,三十年河東,三十年河西。

曾經“揮金如土”的影視圈老大哥,如今不得不靠裁員維持公司運轉。

而他們之所以會沒落,還要從華誼兄弟將“戲子捧上天”說起。

資本運作,將戲子捧上天

2009年,隨著收入的不斷上漲,這些曾經被稱為“戲子”行業的身價,也隨著收入上漲到前所未有的價格。

楊穎,演技不行實力沒有,身上唯一的優點就是天使般的美貌。

在“華誼兄弟”團隊的運作下,從十八線嫩模一躍成為一線大咖。

資源接到手軟,錢賺得盆滿缽滿。

光是在《孤芳不自賞》稍微露露臉,就能輕輕松松拿到8000萬片酬。

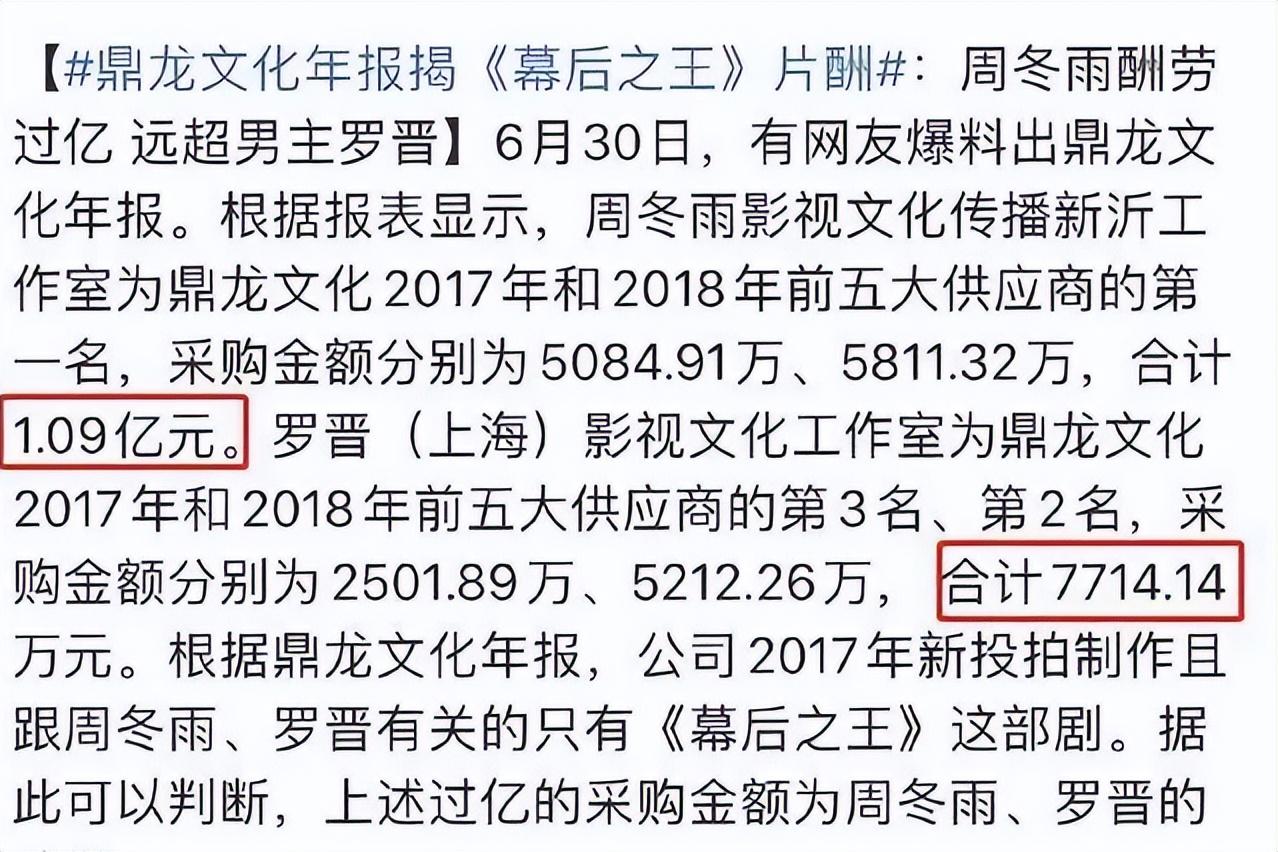

周冬雨,憑借《山楂樹之戀》走紅。

之后出演《七月與安生》《幕后之王》以及讓她得最佳女主獎的《少年的你》。

剛出道時,她的片酬只有15萬,現在,在三金影后和資本的加持下,身價直接暴漲1個億。

同樣有資本運作的,還有童星出道的楊冪。

演過無數不膾炙人口的作品,塑造過一個又一個的靚眼角,越來越紅,身價也隨之水漲船高。

從單集片酬55萬,到單集片酬86萬,再到單集片酬180萬。

當然,不知他們,華誼兄弟旗下的明星皆是如此。

倪妮《天盛長歌》預計片酬9777萬;

陳道明《慶余年》預計片酬2163萬;

陳曉《獨孤皇后》預計片酬6886萬;

馬天宇《悲傷逆流成河》預計片酬7547萬。

我們不知道這些價碼是否真實,只知道演員的價格的確是越來越高。

究其原因,皆是因為導演們都在打“安全牌”。

以前投資一部大戲幾千萬,現在投資一部戲成本高達上億或者數億。

高成本帶來的高風險,讓很多投資人輸不起、賠不起。

為了盡可能降低風險,他們就像商量好了一樣,打起了“安全牌”。

而這所謂的“安全牌”就是誰紅就找誰演,不紅的明星連看都不帶看。

以至于現在市場上的大熱劇,男主角、女主角換來換去依舊是那幾個人。

市場規律:

演的戲越多,身價就越高,身價高了,制片方也得給出更高的錢才能邀請。

自然而然,明星的片酬就被抬到了“天價”。

直到廣電總局發布“限薪令”,天價片酬的車,才算是徹底“剎住”。

原來一部戲要一兩千萬,現在給五百萬也接;以前某一線小花一部電影片酬要價4000萬,如今則不到2000萬。

由儉入奢易,由奢入儉難。

限薪令一出,有些藝人選擇默默接受,有些藝人則選擇了另謀出路。

明星集體面臨“失業”

2020年,阿里巴巴的高層放言:

“此后三年,百分之九十九點五的演藝界人士都會走進直播間。”

原以為是玩笑,哪曾想一語成讖。

2009年,“限薪令”頒布,致使將近三千多家的影視公司宣布破產。

往日十分熱鬧的橫店影視城,也因為疫情開始變得異常冷清。

疫情之前,橫店的賓館根本住不下,就連場景也需要搶。

疫情之后,劇組減少,開機延遲,橫店街頭的人肉眼可見的變少。

究其原因,皆是因為不能好好拍攝。

電影、綜藝、電視劇,拍著拍著就被迫停機,好不容易拍好一部,又卡在嚴苛的審查階段。

相比于被困在凜冬的影視行業,從前不入流的“直播間”也成為了眾明星的“搖錢樹”。

當明星時,有限薪令,還有道德門檻的約束,稍微不注意就會被關進“小黑屋”。

可直播間不同,沒有約束,沒有條條框框,最重要的是好賺錢。

于是,越來越多的明星開始踏入直播間。

“清純玉女”張柏芝,不用熬夜拍大戲,只需要在直播間吃吃螺螄粉,擺幾個好看的造型,就能賺得盆滿缽滿。

“天仙夫婦”楊子黃圣依,不出門不動腦,激情吶喊一晚上,銷售額就高達一個億。

童年女神舒暢,在戲約減少后,沒有絲毫猶豫就奔向直播間,靠著角色扮演,混得風生水起。

而這其中,被帶貨荼毒最深的,還要數老戲骨潘長江。

明明不缺錢,偏偏要來分一杯羹,分羹也就算了,還盡做一些“不道德”的事。

賣“三無產品”;

利用直播間中的“高炒低賣”讓自己獲得利潤,明面上說自己是全網最低,實際上價格確實全網最高。

面對粉絲的質疑,潘長江不但選擇無視,還口出狂言:

“把沒付款的人給我清出去。”

到底掙沒掙到錢我們不清楚,只知道口碑是碎了一地。

話說回來,能夠利用帶貨賺錢的僅限于一線二線的明星。

剩下的“三線、四線、十八線”,無戲可拍后甚至還不如普通人。

《烈火軍校》中飾演白鹿閨蜜的張鑫,直播間人氣還不如小主播。

演員徐海為,為了維持生計,不得不回到老家街頭賣菜。

香港女演員梁敏儀,找了份甜品店的兼職。

《美人心計》里飾演漢文帝的陳鍵鋒,如今成為潛水教練。

就連和楊超越一起從選秀出來的女愛豆陳語嫣,也因生活所迫當起了“舞女”。

當然,遭遇窘迫的不單單是個人,還有熱衷于跟風頭,將流量擺在第一位的資本。

2019年《陳情令》爆紅,“肖戰王一博”成為了獨特cp。

很快,《山河令》復制粘貼推了另一對兄弟cp,只可惜效果慘烈。

《三生三世十里桃花》紅了,楊冪和趙又廷的“虐戀”成為了古偶劇的一大爆點。

于是,《扶搖》請“收視女王”楊冪坐鎮,結果罵聲一片。

他們只在意流量帶來的高人氣,卻忘記了唯一能留住觀眾的是劇本。

一個不需要流量明星,不需要大咖,用心詮釋情感的好劇本。

結語

萬事必有張弛,萬物必有盛衰。

如果我們一味地將流量捧在手心,將流量放在制高點,將資本傾斜主角和一些粗制濫造的劇本。

最終影視遭遇寒冬都是必然的結局。