1973年,15歲的劉震云第一次在河南新鄉(xiāng)看見火車。

那年,因為身高上的優(yōu)勢,家人幫他虛報了年齡,送他去參軍。

從延津縣村莊長大的他,頭一回到了那么大的城市,頭一回一下子見到那么多人。

他隨著幾百名新兵,排著隊伍往前走。

看著來來往往的成百上千人,他突然又陌生、又感慨,流下淚來。

排長見了,問:“小劉,是不是想家了?”

劉震云無法解釋那種壯觀的震撼,只好一笑:

“排長,當(dāng)兵能吃白饃,我怎么能想家呢?”

這是幾天前,劉震云在節(jié)目《賈乙丙丁》中,對導(dǎo)演賈樟柯說的故事。

《賈乙丙丁》是賈樟柯監(jiān)制、今日出品并獨播的一檔文化訪談節(jié)目,由賈樟柯對話不同的文化名人。

在50年前的新鄉(xiāng)車站,劉震云第一次發(fā)現(xiàn)外面的世界,原來那么大。

但他怎么也沒想到,50年后,賈樟柯竟又把他帶回了這樣一個車站。

立于現(xiàn)代化的城市中,這個車站卻保留著舊日的樣子。

一個大導(dǎo)演一個大作家,便在這里相談,從故鄉(xiāng)聊到世界,從文學(xué)聊到哲學(xué)。

當(dāng)年從車站離家的劉震云,似乎又回到了最初的地方。

而看完節(jié)目也發(fā)現(xiàn),此去經(jīng)年,他竟依舊是那番接地氣兒的模樣。

01

多年以前,當(dāng)年少的劉震云站在河南延津老家的土地上,他從沒想過、甚至不敢想象,自己未來竟會成為一個作家。

那個年頭的農(nóng)村,貧窮是每個人的底色。

劉家祖上是熬鹽的、賣堿的,全家難找出個識字的。

他出生時,父親甚至愁得坐在門檻上聽了一宿蛙叫。

畢竟生了個小子,多了張吃飯的嘴不說,今后還得操心給他找媳婦。

于是童年的劉震云,最大的理想是當(dāng)個廚子。

一是因為,村里有個叫老孫的廚子,方圓幾里就屬他吃得最白最胖。

二則因為,父親曾為了賒三個饅頭,遭到一個廚子的一頓羞辱。

劉震云便暗暗發(fā)誓:“以后我當(dāng)了廚子,甭說父親要賒三個饅頭,三十個我都賒給他。”

但劉震云最后沒去做廚子,而是當(dāng)了兵。

這個建議,來自于他的舅舅。

舅舅是個好木匠,也是村子里最有見識的人。

打一張桌子,別人用兩小時,舅舅會細細地花上兩天,做出來的東西精致好看。

靠著把好手藝,舅舅去過鎮(zhèn)上、縣上、甚至市里,走南闖北。

他告訴劉震云,要想改變命運,就要離開村莊。

于是15歲的劉震云,跟著部隊踏上了去往異鄉(xiāng)的火車。

他聽說,部隊要去蘭州,蘭州可是個大城市;他還聽說,在部隊有機會當(dāng)軍官,當(dāng)上軍官,就能娶媳婦了。

結(jié)果火車到了蘭州,又往前開了一千多公里,直接開到了酒泉。

劉震云傻了眼,這哪是城市,寸草不生的戈壁,比老家村子還荒。

他在這一呆就是5年。

難捱的日子里,他時常會想起自己的姥姥。

那是個身高還不足一米六的農(nóng)婦,可割起麥子來,比最壯實的漢子還快,農(nóng)忙時節(jié),姥姥總是東家們爭搶的短工。

他問姥姥是怎么做到的,姥姥說:

“既然要割麥子,就別直腰。直了第一次,就會想直第二次、第三次……”

“一次性把事情做對”,這是姥姥教給他的樸素人生智慧。

劉震云便也卯著股勁兒,在與風(fēng)沙相伴的幾年里,堅持著看書、學(xué)習(xí)。

復(fù)員后,他以河南省高考狀元的名次,考入北大中文系。

用今天的話來說,劉震云是個“小鎮(zhèn)做題家”。

可他好不容易逃離了農(nóng)村、來到了城市,卻從來沒把故鄉(xiāng)拋下。

在路上見了背著大包的農(nóng)民工,他總會想:

這是我的兄弟啊,若我沒有上大學(xué),其實我也是他們中的一員。

見了拉車的婦女,別人會覺得臟,他卻倍感親切:她好像我的表嫂。

哪怕在北京生活了近40年,他一張口,還總是“我們村”。

故鄉(xiāng)形形色色的人和事,那些樸實的生活、樸實的哲理,始終根植于他心里。

他從鄉(xiāng)村走到城市,卻從不曾嫌棄地抖落一身泥濘,因為那些塵土,是自己的來路。

如同《賈乙丙丁》中的那句:

從故鄉(xiāng)是可以眺望到整個世界的。

02

劉震云給賈樟柯講起新書《一日三秋》里的一個故事。

主人公陳明亮,某天遇見一只猴子。

這是一只上了年紀的猴,脖子上系著長長的鐵鏈,被主人牽著四處賣藝。

旁人叫喝著,要看它翻跟頭。

可老猴實在翻不動了,主人氣不過,抽打得它身上一道道血印子。

陳明亮見了心里發(fā)酸,他見老猴一直盯著他手里的包子,便遞過去要給它吃。

老猴畏縮地看向主人,直到主人點了頭,才敢唯唯諾諾地接下。

陳明亮心里一驚:

這只老猴,有點像我啊。

一句話,道盡了人到中年的負累、無奈、心酸。

回想起來,劉震云的作品里,幾乎全是這種普通人不起眼的情感和故事。

《一地雞毛》,寫的是北漂小職員的菜籃子、妻子、孩子、豆腐;

《一句頂一萬句》,寫的是村里剃頭的、殺豬的、賣豆腐的;

《我不是潘金蓮》,寫的是生活在底層的農(nóng)村婦女……

我印象很深的,是他筆下的一個私塾先生對《論語》里“有朋自遠方來,不亦樂乎”的獨特理解。

老先生覺著,圣人說這句話,哪里是高興呢,其實是傷心呀。

正因為身邊沒知己、沒個能真正說上話的人,才會期待遠道而來的人,能和自己交交心。

借著一句耳熟能詳?shù)脑挘鼓馨岩粋€人的孤獨描寫得細微至極。

賈樟柯也感慨,劉震云的文字既關(guān)注小人物的世界,又悲憫大時代的際遇。

其實,在大多人追捧曲折、離奇的故事時,多少人能真正關(guān)注凡人的悲歡?

可劉震云更想如魯迅那樣,寫阿Q、祥林嫂、孔乙己,關(guān)注的是那些孤苦伶仃、被忽視的人。

“作家,應(yīng)該替普通人思考。”

他會蹲在馬路邊看人來人往,會去餐館聽農(nóng)民工的對話,會去修鞋鋪和鞋匠聊天。

還常去菜市場看人們?yōu)榱艘幻X討價還價,去關(guān)注一個終日奔波的外賣小哥,到底過著怎樣的生活。

他的妻子郭建梅,是中國第一代公益律師,援助山區(qū)、農(nóng)村那些告不起狀也不知道怎么告狀的婦女。

正因目睹了她們的艱難,他寫下《我不是潘金蓮》中苦苦打官司求清白的農(nóng)婦李雪蓮。

“很多小事,放在凡人身上就是大事。

世界上有被忽略的人,有被忽略的委屈和憤怒。

但他們被忽略,就代表他們不重要嗎?”

因為懂得,所以慈悲;因為關(guān)注,所以憐憫。

如同劉震云說的:

文章要寫得漂亮、好看,通過訓(xùn)練是可以達到的,但真正的功夫,是在詩外。

賈樟柯贊同地坦言,自己的下一部作品,想要關(guān)注年輕的工廠子弟。

在他們心里,最真實的藝術(shù),就是出于最普通的生活之中。

03

看過劉震云的幾段“經(jīng)典語錄”。

某次演講結(jié)束,他向主持人梁文道致謝:“謝謝梁老師。”

梁誠惶誠恐:“我受不起老師這個稱呼。”

劉震云狡黠一笑:

“梁老師,您當(dāng)真了,「老師」這個詞,在我們老家,跟「師傅」差不多。

我們喊殺豬的,也說「老師,我們家的豬到時候了」……”

原本人人拘謹?shù)默F(xiàn)場,哄堂大笑。

當(dāng)年莫言得諾貝爾文學(xué)獎,國內(nèi)文學(xué)圈地震。

許多記者跑來采訪劉震云的感想。

他故作憋屈:“這就像我哥娶了媳婦,洞房花燭夜,你還來問我感覺怎么樣。”

王朔也被他“坑”過。

有一回他們一起參加筆會,第一天,他慢悠悠坐到王朔身邊,奉承道:“王老師小說寫得真好。”

王朔謙虛擺手:“沒有沒有,瞎寫。”

第二天,劉震云照夸:“王老師寫得確實好。”

王朔還是謙虛,連連推讓。

第三天,劉震云繼續(xù)夸。

這回,王朔終于扛不住,被夸美了,接茬說:“其實我是覺得我小說寫得挺不錯……”

結(jié)果劉震云大笑,對旁人說:

“你看,這就是捧殺,一般人最多也就扛三天。”

劉震云一張口,活脫脫一個脫口秀大師。

多么嚴肅的事被他一講,都成了幽默。

談話如此,寫作亦是。

《溫故一九四二》里,逃荒路上,老李餓死之前,沒有怨天怨地。

反而想起自己的好友老張三天前就餓死了,竟突然覺得,比人家多活了三天,賺了。

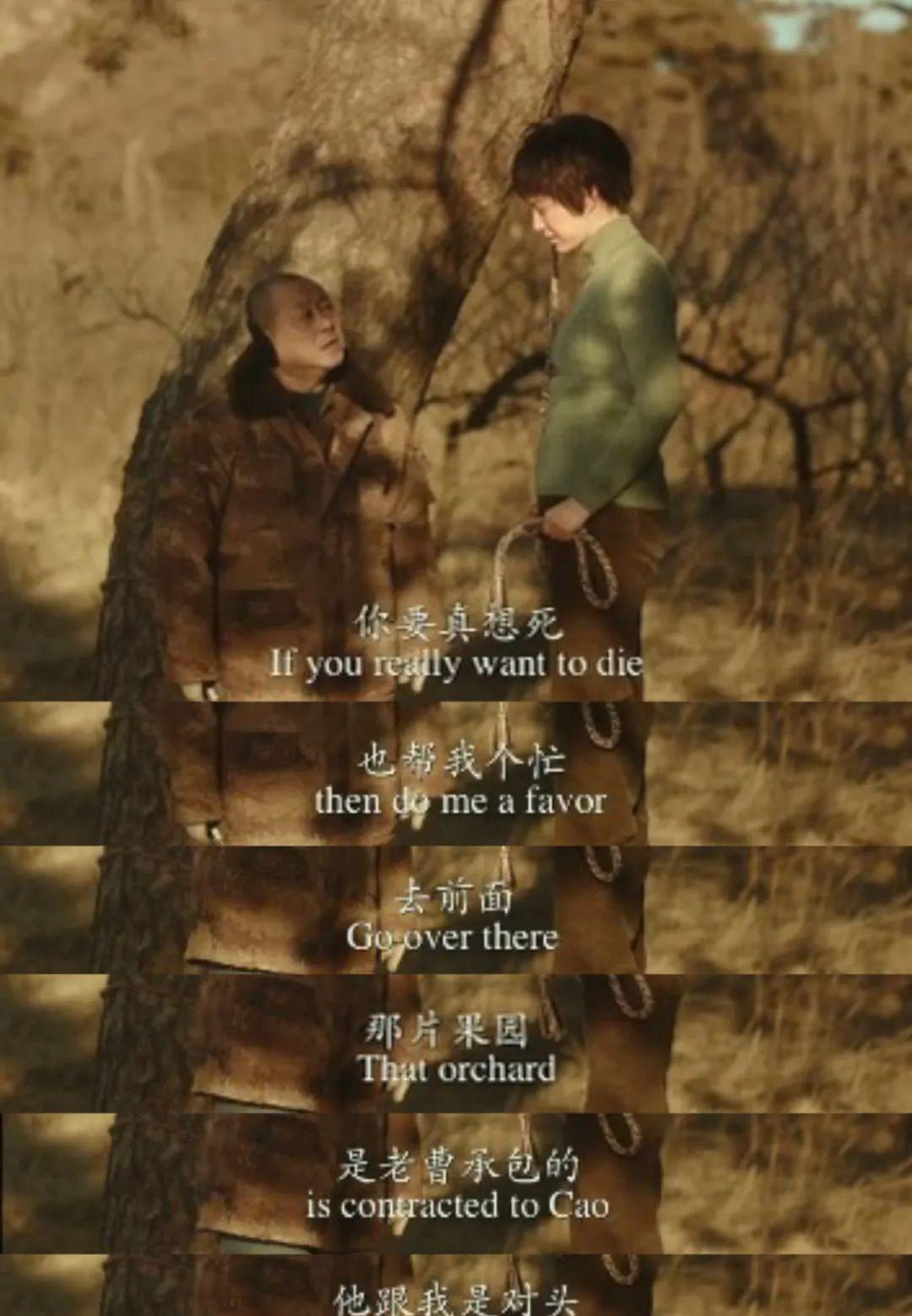

《我不是潘金蓮》里,李雪蓮上訴無門,想上吊自殺。

結(jié)果果農(nóng)老范見了,也沒勸,而是說:

“你要是真想死啊,幫我個忙,對面那個果園,是我死對頭承包的……”

李雪蓮撲哧一笑,樂了,不想死了。

乍一看,這些黑色幽默,透著荒誕和現(xiàn)實。

但細細一品,他的幽默背后,看見的是普通人的苦難,是生活的可笑、可嘆。

是小人物們在最絕望的時候,還想給自己留條活路的掙扎。

劉震云說,在延津老家,哪怕是一個人沒飯吃、去別人家蹭飯的尷尬,一張口,也是講個笑話。

這一點,常把鏡頭對準鄉(xiāng)鎮(zhèn)的賈樟柯導(dǎo)演,也感同身受。

“當(dāng)苦難太多的時候,他不會用嚴峻的態(tài)度來對付嚴峻。

如果用嚴峻來對付嚴峻,嚴峻就成了一塊鐵。

但用幽默來對付嚴峻,嚴峻就成了一塊冰,掉在幽默的大海里就化了。”

這不正是我們能對苦難做出的僅有反抗嗎?

一地雞毛的生活里,多少愁緒,解不開也放不下;多少坎坷,邁不過卻不能停下。

只能苦笑著講個笑話,好讓自己,松一松綁。

人生,無非是笑笑別人,再笑笑自己。

劉震云的幽默,折射的,還是普通人的無奈;化解的,仍是普通人的心酸。

04

40年前,劉震云還在北大。

那時候,人人都在寫小說,尤其是裝腔作勢、裝模作樣的,極端的題材和人物,會瞬間引起關(guān)注。

可劉震云偏要反其道而行之。

他說,這就好比你穿奇裝異服會引起路人注意,而你穿得和眾人一樣,雖很難辨認,但后者折射的才是生活的真相。

“樸實的道路是最難走的,但它也是最長遠的。”

40年后,他依舊走在這條樸實的道路上。

這些年,我們總說文藝圈里沒真人了。

聚光燈下的名人一張口,總是沒情感、沒瑕疵的套話。

電影電視劇一拍,總是城市精英的光鮮,是懸浮于真實之上的另一個世界。

但在今日看完《賈乙丙丁》,你會欣然發(fā)現(xiàn),這個世界還有真實的作家,在書寫著真實的人生。

他扎根鄉(xiāng)土,觸及現(xiàn)實,用幽默化解凡人生活的苦難和荒誕。

這樣的樸實、接地氣,或許才能走得更遠、更長。

-END-

大家好,我是王耳朵,上不知天文,下不知地理,中間略懂點人生歪理。關(guān)注【王耳朵】,一個路見不平,就忍不住一聲吼的中年boy。