2022年11月16日,是上海電影制片廠成立73周年的日子。

73年的光輝歲月,上海電影制片廠拍攝了眾多膾炙人口的經典佳作——《南征北戰》、《渡江偵察記》、《鐵道游擊隊》、《家》、《紅色娘子軍》、《李雙雙》、《舞臺姐妹》、《巴山夜雨》、《城南舊事》、《芙蓉鎮》等,數不勝數。

上海電影制片廠,可以說承載了好幾代觀眾和影迷的共同記憶。

那么,上海電影制片廠是如何成立的?

為何會在1957年被分為三大廠?

而其中實力最強的江南廠,又為何最短命?

今天,雅清應廣大影迷的要求,就不妨和大伙一起,來回顧一下上影廠以及曾經的三大廠——江南、天馬、海燕的前世今生。

許多美好記憶襲上心頭。

一、

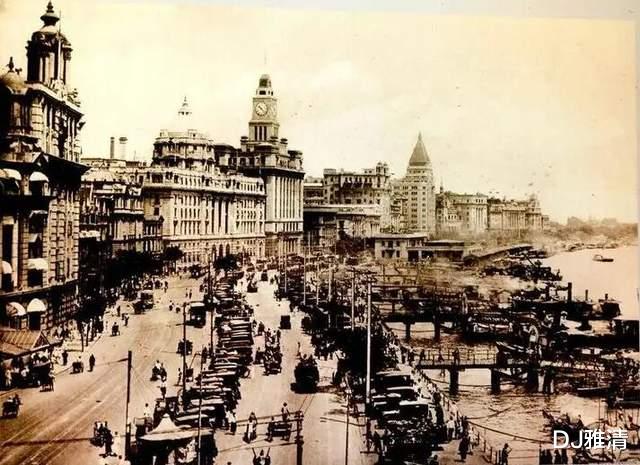

上海,是中國電影的發祥地。

早在一百二十多年前的1896年,也就是世界電影誕生的第二年,上海就舉辦了第一場“西洋影戲”的放映活動。

這是電影這門綜合藝術,首次在中國亮相。

1913年,中國人自辦的第一家電影公司“新民公司”在上海成立,并拍出了中國第一部無聲黑白短故事片《難夫難妻》。

1921年,中國第一部正式意義上的故事片也在上海誕生。

從此,電影事業在上海這片繁華之地上不斷發展壯大,拍出了眾多具有中國特色的無聲電影,也誕生了多位蜚聲中外的電影明星。

當時,電影在上海的發展速度之快,令人瞠目結舌。

各類電影公司可以說是遍地開花。

據了解,單單是1924年到1926年之間,中國就開設了175家電影公司,而其中的141家,全部都在上海。

這141家中,就包括了明星、聯華、天一這三大公司。

明星公司成立于1922年,發展勢頭迅猛,始終占據著電影市場的第一把交椅。

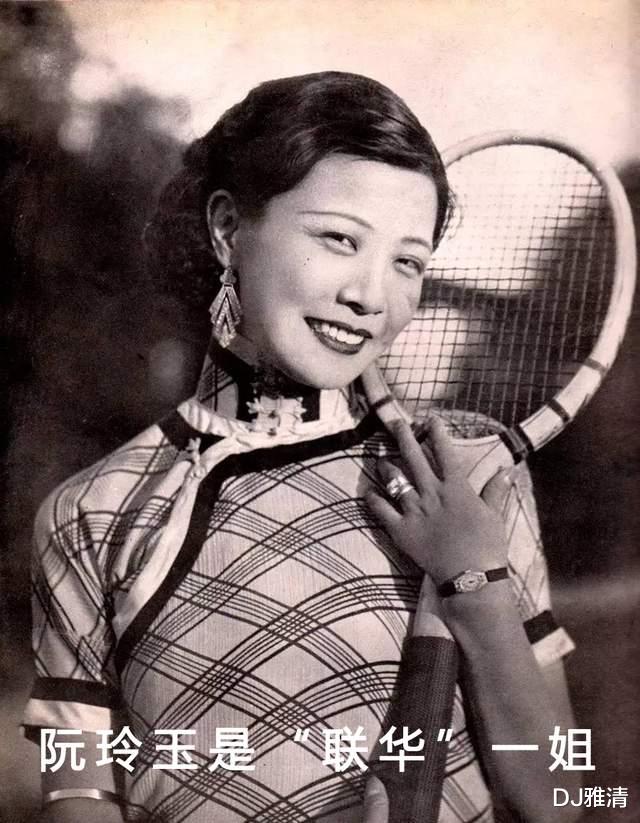

阮玲玉、胡蝶、金焰、楊耐梅、宣景琳、張織云等,都是明星公司在二三十年代捧出了的電影明星。

在影迷中擁有強大的票房號召力。

聯華因為擁有院線的先天優勢,所以盡管它成立于1930年,卻大有后來居上之勢。

天一公司則劍走偏鋒,不僅在拍片數量上不輸明星和聯華,而且它還成功地開發了東南亞市場。它就是如今很多影迷都非常熟悉的“邵氏影業”的前身。

三大公司對中國電影的發展,都起到了推動作用。

其中明星公司是“長篇正劇”的鼻祖。

聯華公司則擅長拍攝風格清新的文藝片。

天一公司則投觀眾所好,將“神怪片”拍得“天下無敵”。

1937年,隨著抗戰爆發,原本蓬勃發展的中國電影業,在炮火硝煙中也遭到了前所未有的重創。

明星公司的制片基地受損嚴重,只好停辦。

聯華公司也面臨解體。

天一公司則在拍完《花花草草》這部電影后,將所有的資金和設備全部都轉移至香港,成立了南洋影片公司。

上海電影業發展的新階段,出現在抗日戰爭勝利之后。

隨著眾多電影人的回歸,再加上原本留守上海的從業人員,使得上海重新成為了中國電影的發展中心。

這期間中國誕生的大部分電影,全部都出自上海,其中不乏流芳百世的藝術佳作如《一江春水向東流》、《萬家燈火》、《小城之春》等。

除了原“中影”公司所屬的一廠、二廠外,眾多民營影業公司如昆侖、文華、國泰、大同等,也紛紛崛起。

1949年,新中國成立,上海解放。上海軍管會接管了原“中影”公司及所屬一廠、二廠、中國電影制片廠攝影場和上海實驗電影工場等機構。

并于1949年11月16日正式成立了上海國營電影制片機構——上海電影制片廠。

從此,上海的電影事業發展,迎來了新面貌,邁上了新臺階。

1950年7月,新成立的上影廠便拍出了首部故事影片《農家樂》,秦怡在片中出演女主角。

這一年,新成立的上影廠共拍出了包括《農家樂》、《大地重光》等在內的8部影片。

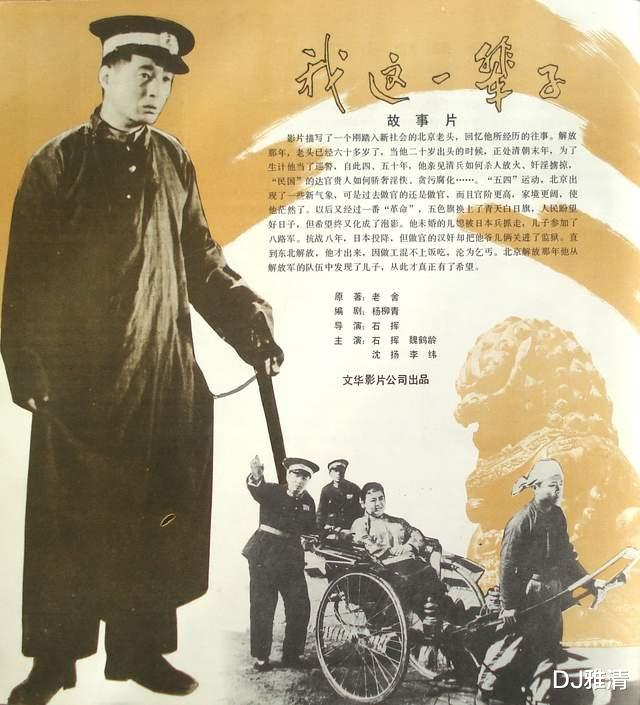

幾乎與此同時,上海的一些私營電影公司,也仍在拍片,比如文華公司拍出了石揮執導的《我這一輩子》、《關連長》。而昆侖公司則拍出了趙丹主演的《武訓傳》、《我們夫婦之間》。

但沒想到,文華拍攝的《關連長》和昆侖拍攝的《武訓傳》等都先后遭到批判。

而且一些私營公司也處于入不敷出的虧損狀態。

因此對私營廠的改造便被提到了議事日程。

1950年8月20日,上海第一家公私合營的電影企業——長江影業公司成立。王人美、沙莉、高博、錢千里、黃宛蘇等,都是其中的演員,謝晉是其中的導演。

拍攝的影片有秦怡、王人美、高博等主演的《兩家春》,以及凌之浩、沙莉等主演的《夫婦進行曲》等。

1951年9月,長江影業又與昆侖公司合并成立了長江昆侖聯合電影制片廠。

“長昆”廠成立后,原本有三部電影籌拍,一部是上官云珠和中叔皇主演的《紡花曲》,一部是趙丹執導的《為孩子們祝福》,還有一部是藍馬和魏鶴齡主演的《勞動花開》。

但因為當時正處于合并時期,所以這三部電影,都是在新的上影廠成立后,才拍攝完成的。

1952年2月又在長昆的基礎上,聯合文華影業公司、國泰影業公司、大同電影企業公司、大中華影業公司、大光明影業公司和華光影業公司等7家私營企業,組成了國營性質的上海聯合電影制片廠。

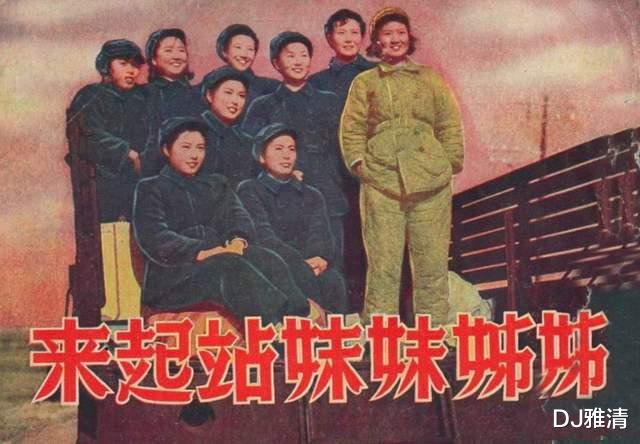

這些私營企業也同樣人才濟濟,拍出了《姊姊妹妹站起來》、《我們夫婦之間》和《腐蝕》等眾多觀眾喜愛的好電影。

1953年2月,上海電影制片廠與上海聯合電影制片廠合并,組成了全新的上海電影制片廠,廠址就設在漕溪北路原“聯華”攝影棚。

至此,上海率先在全國完成了電影行業國有化的進程。

二、

各家公司的聯合,精兵強將的融入,使得上影廠得到了進一步的發展。

其實力和競爭力遠超同樣新成立不久的長影廠和北影廠。

這期間,上影廠陸續拍出了《南征北戰》、《渡江偵察記》、《雞毛信》、《鐵道游擊隊》、《家》、《李時珍》等眾多電影。

其中拍攝的新中國第一部彩色戲曲片《梁山伯與祝英臺》,還在國際上連獲大獎。

可是因為機構過于龐大,所以在管理和創作上所存在的許多弊端,也日漸明顯。

比如演員無戲演的問題,就非常嚴重。

新的上影廠在1953年成立的時候,光演員就有112名。

可是上影廠當時每年只拍幾部影片,而主演基本上都會由幾位明星所獲得。連上官云珠這樣的大明星都很少有戲拍,就更別說那么并不怎么出名的“硬里子”演員了,很多都處于“閑置”的狀態。

就拿老演員夏天來說,雖然在1956年他參演了《秋翁遇仙記》和《李時珍》兩部電影,可所有的拍攝時間加起來,卻不超過9天。

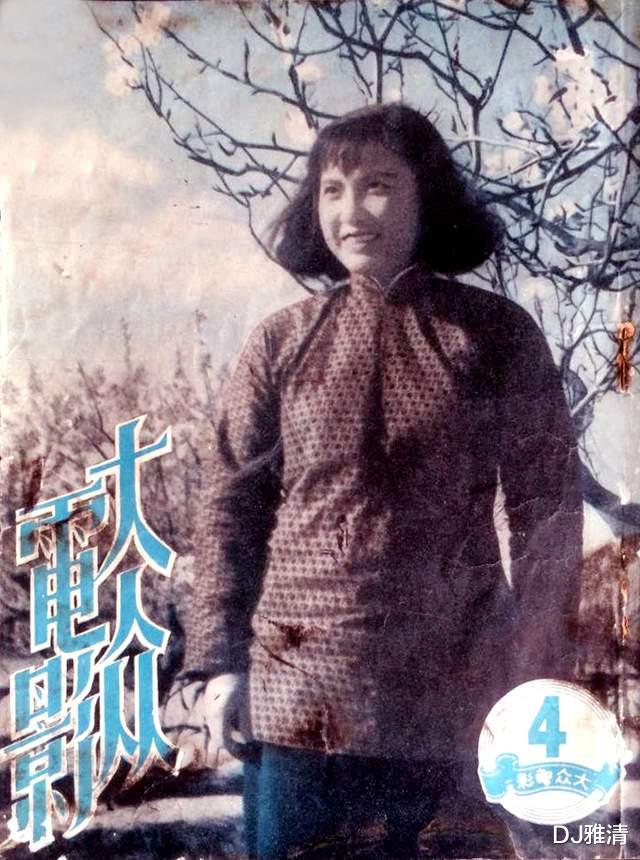

所以,在1957年《大眾電影》雜志的第一期,就刊登了夏天所寫的一篇文章《新年有感》,重點提出了演員無戲演的問題。

其實這個情況,上影廠當時的領導也早有意識到,所以也想了很多解決辦法。比如多拍大片和群戲,讓更多的演員都能出鏡。

因此那段時間,上影廠的許多電影,演員陣容都非常強大,大明星跑龍套、名角演配角都是常有的事情。

可這終究是治標不治本。

況且因為廠子大,管理層多,一個演員想演什么戲,必須經過層層申報和審核,費時費力。

所以在同期的《大眾電影》雜志上,還刊登了上影廠另外一位演員、導演石揮所寫的文章,大膽提出了以導演為中心的創作理念,希望能夠將選題權等都能下放到以導演為創作中心的集體。

實際上,早在這之前的1956年,遠在東北吉林的長春電影制片廠就已經率先制定了改革方案,由藝術家們“自由組合”、“自負盈虧”。

這極大地調動起了老導演們的創作積極性,接連拍出了《上甘嶺》、《董存瑞》等膾炙人口的好電影,使得長影廠迎來了第一個黃金創作期。

上影廠看到了長影廠蓬勃發展的好勢頭,也不甘示弱,效仿長影廠的做法,也組成了幾個創作集體,像“五花社”、“五老社”、“沈記社”等。

其中“五花社”由石揮、白沉、徐昌霖、謝晉和沈寂5位導演組成,率先拍出了舒適、上官云珠、項堃等主演的《情長誼深》。

后來又為謝晉打造出了《女籃五號》。

“五老社”由孫瑜、吳永剛、楊小仲、應云衛、蔣君超5人組成,也拍出了《秋翁遇仙記》、《魯班的傳記》、《乘風破浪》等電影。

“沈記社”呢,是沉浮、鄭君里、徐韜、趙明等導演組成的一個創作集體,也緊鑼密鼓地籌備著拍片計劃。

上影廠看到了這些創作集體所取得的成績,決定痛下決心,“化大為小”。

就這樣,籌謀已久的上海電影制片公司,于1957年4月1日正式成立。

原上海電影制片廠的制片部分實行分廠管理,共分為三個廠,那就是我們大家都很熟悉的——江南廠、海燕廠和天馬廠。

此時的上影廠,呈現了“三廠鼎立”的局面。

也使得上影廠呈現出了空前繁榮的創作景象。

其中江南廠算是三大廠中的“大哥”,廠長是執導過《桃李劫》的應云衛。

導演有孫瑜、吳永剛、湯曉丹、趙明、徐蘇靈、蔣君超、陶金、顧而已等人,隊伍非常強大。

演員則由老一輩表演藝術家金焰、白楊、衛禹平、張翼、孫景路、湯化達、陳天國、崔超明、章志直、李緯、朱莎、林彬、宣景琳、王漢倫、黃耐霜等52人組成。

演員劇團團長白楊,副團長李明。

無論是導演陣容,還是演員隊伍,江南廠都是最具競爭實力的。

海燕廠的廠長為沈浮。

導演有瞿白音、鄭君里、徐韜、趙丹、劉瓊等10人。

演員陣容也是群星薈萃,包括趙丹、魏鶴齡、劉瓊、孫道臨、張瑞芳、秦怡、黃宗英、韓非、鄧楠等。

演員劇團團長由張瑞芳擔任,副團長為孫道臨。

天馬廠的廠長是陳鯉庭。

導演包括桑弧、王為一、石揮、白沉、徐昌霖、楊小仲等人。

演員有上官云珠、舒繡文、馮喆、王丹鳳、張伐、程之、項堃、白穆、鐵牛等。

演員劇團團長為白穆,副團長為鐵牛。

如此劃分之后,我們再看上影廠拍攝的電影時,片頭出現的廠標就不再是“上海電影制片廠”,而是“江南電影制片廠”、“海燕電影制片廠”和“天馬電影制片廠”。

雖然演員被分到了不同的單位,但在使用時還是相互借用。比如謝晉所在的天馬廠拍攝《女籃五號》時,就借用了海燕廠的當家花旦秦怡和實力派演員劉瓊擔任主演。

而海燕廠在拍攝《羊城暗哨》時,則選擇了天馬廠的“第一小生”馮喆出演男主角。

還有江南廠在拍攝《護士日記》和《鳳凰之歌》時,則用了天馬廠的王丹鳳和海燕廠的張瑞芳擔任主演。

這期間三大廠呈現出了百花爭艷的好景象。

一部部優秀電影應運而生。

一個個電影明星閃光奪目。

可是誰也沒想到,一場運動正在悄然來襲,最終導致實力最強的江南廠,存在的時間不到兩年,便提前夭折了。

三、

1957年,隨著反右運動的展開,許多之前曾獻計獻策的電影人,這時紛紛被打成右派。江南廠的導演吳永剛,因執導了《秋翁遇仙記》而被打倒。

緊隨其后的是許多大導演和著名演員。

曾提議導演中心制的石揮自然難以幸免于難。他很想不開,最終在執導完《霧海夜航》之后,登上取景的那艘輪船,投海自盡。

人人自危的時候,全國又興起了各地大辦電影廠的熱潮。

于是上影廠的三大廠紛紛抽調人員去支援地方建廠。其中江南廠被抽調的人員最多,分別去了浙江、江蘇和福建、山東等地支援。

這一下,幾乎就將江南廠給“掏空”了。只好被迫撤銷。

其實江南廠成立之后,還是取得了很多成績,共拍攝出了包括《護士日記》、《不夜城》、《林沖》等在內的12部故事片和5部戲曲片。

盡管在三大廠中,江南廠的導演人數最少,但并未因此而減弱創作人員的熱情。

而且許多新人都得到了展示才華的機會。

比如陶金之前一直做演員,這時就執導了《護士日記》這部電影。

演員出身的舒適和白楊的丈夫蔣君超也跟著老導演孫瑜、吳永剛等人,學到了不少拍攝技巧,為之后做導演,奠定了基礎。

只是誰能想到,江南廠成立于1957年4月1日,到1958年年底,就因為“人去樓空”而被撤銷了編制,只留下一聲嘆息,在風中回蕩。

當時,上影廠的人員變動非常頻繁,許多觀眾所熟悉的電影明星都被安排去了各地新廠,比如項堃去了山東電影制片廠,馮喆去了峨眉電影制片廠,黃宛蘇等人去了珠江電影制片廠等。

江南廠被撤銷后,上影廠便只剩下海燕廠和天馬廠形成雙強并立之勢。

兩家廠都鉚足了勁想拔得頭籌,都不甘示弱。

1959年,國慶十周年,考驗兩家廠實力的時候到來了。

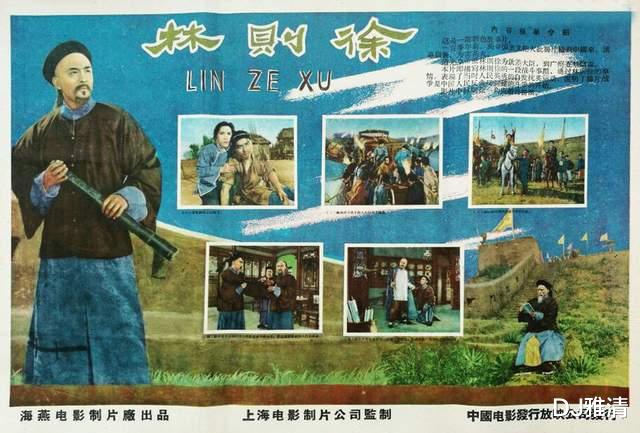

這一年,海燕廠充分發揮了眾星云集的優勢,拿出了《林則徐》、《聶耳》、《老兵新傳》等多部獻禮片。

趙丹、張瑞芳、秦怡等演員均有出色表現。

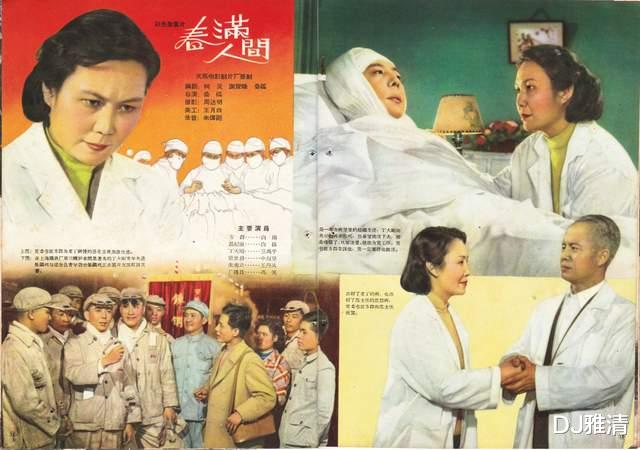

而天馬廠也呈現了《春滿人間》、《鋼鐵世家》和舞劇電影《寶蓮燈》這三部獻禮片。

不過相比之下,還是海燕廠稍占上風。

1962年,首屆百花獎評選,由天馬廠出品、謝晉執導的《紅色娘子軍》成為最大贏家,分獲最佳影片、最佳導演、最佳女演員、最佳配角等多個獎項。

而由海燕廠出品的《馬蘭花》則只獲得最佳美術獎。

1963年在第二屆百花獎評選中,海燕廠又大獲全勝,憑借電影《李雙雙》將最佳影片、最佳編劇、最佳女演員、最佳配角全部收入囊中。

其實早在1961年4月,海燕廠和天馬廠的演員就已經進行了合并,組成了上影廠演員劇團,共有108名演員。團長為白楊,副團長為張瑞芳、孫道臨、魏鶴齡、柯剛、布加里。

但這期間導演團隊還分屬兩個廠。

相比較而言,天馬廠的發展勢頭似乎更加猛烈一些,陸續拍出了《燎原》、《紅日》、《舞臺姐妹》、《年青的一代》等佳作。

而海燕廠也拍出了《枯木逢春》、《阿詩瑪》、《白求恩大夫》等作品。

然后時間進入1966年之后,因為眾所周知的原因,兩家廠都面臨停產。整個電影業也處于癱瘓狀態。

直到1973年,海燕廠與天馬廠重新合并成上海電影制片廠。

至此,曾經的“三廠鼎立”的時代便成為了過去。

這之后,上影廠又拍出了《渡江偵察記》(重拍版)、《苦惱人的笑》、《廬山戀》、《喜盈門》、《巴山夜雨》、《城南舊事》、《高山下的花環》、《芙蓉鎮》等眾多好看的電影。上影廠的新廠標,也成為觀眾最為常見的一個標志。

但不知為何,我們還是很懷念江南廠、海燕廠和天馬廠存在的日子。

每當看到那熟悉的片頭,便會倍感親切。

因為那其中,承載著我們太多的溫馨回憶了。

那么說到昔日上影廠的三大廠,各位看得最多的,是哪家廠的老電影?最喜歡的,又是哪家廠所拍攝的哪一部電影呢?歡迎大家通過留言區,與更多影迷進行互動吧。

文/DJ雅清編輯部:阿杰

?原創丨文章著作權:DJ雅清(yaqngzhuli99)

未經授權請勿進行任何形式的轉載。