文|令狐伯光

華語音樂衰落了嗎?我們成天都能看到無數(shù)人在吐槽,看到無數(shù)網(wǎng)友在懷念以前,特別是以前的港臺流行樂壇。談到現(xiàn)在內(nèi)地樂壇就是短視頻神曲,唱跳愛豆,再到一說就是裁縫,翻唱,抄襲還寫自己名字這種事情。

實際上,這個問題伯光君也寫過很多遍了,現(xiàn)在爛的只是主流流行樂壇,其實單獨從音樂風格突破來講,現(xiàn)在的華語音樂比任何時候都要好得多,而且處在爆發(fā)的前奏,只是因為種種原因大眾聽不到。

近現(xiàn)代大眾意義的音樂仍然是文化商品,文化商品離不開投資、制造生產(chǎn)、渠道平臺、包裝宣傳到最后觀眾消費的環(huán)節(jié)。音樂商品在當時依附的是唱片工業(yè),同時又要擴充到電影,電視劇,舞臺等其它商業(yè)領域。

這個華語音樂的發(fā)展和衰落,基本上就是跟著這個來的,哪個天才都頂不住。

兩岸三地音樂人誰更強?我們一直高估了港臺,忽視了內(nèi)地

8090年代是華語樂壇兩岸三地的巔峰,但因為制度原因表現(xiàn)方式完全不同。港臺就是經(jīng)濟發(fā)展起來,唱片產(chǎn)業(yè)鏈成熟的商業(yè)市場;內(nèi)地就是前三十年計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)型+國門開放市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型兩種,但整個文娛商業(yè)化很不成熟,其最大的影響在于。

整體工業(yè)水平差——文化商品產(chǎn)量太低——導致無法捧出熱門的人。

比如同時代港臺有成熟的唱片工業(yè)能捧出大量不會創(chuàng)作的歌手,很多人大多數(shù)是翻唱,同時期港臺電影,電視劇產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)達,又能讓一批音樂人生存。港臺音樂人活躍是唱片工業(yè)+影視劇+其它商業(yè)領域。

同時代內(nèi)地這方面就太差了,電影領域只有第五代導演寥寥幾人,香港導演幾十個,電視劇就是央視《四大名著》那類,內(nèi)地市場化崔健類搖滾音樂人也是一樣的。

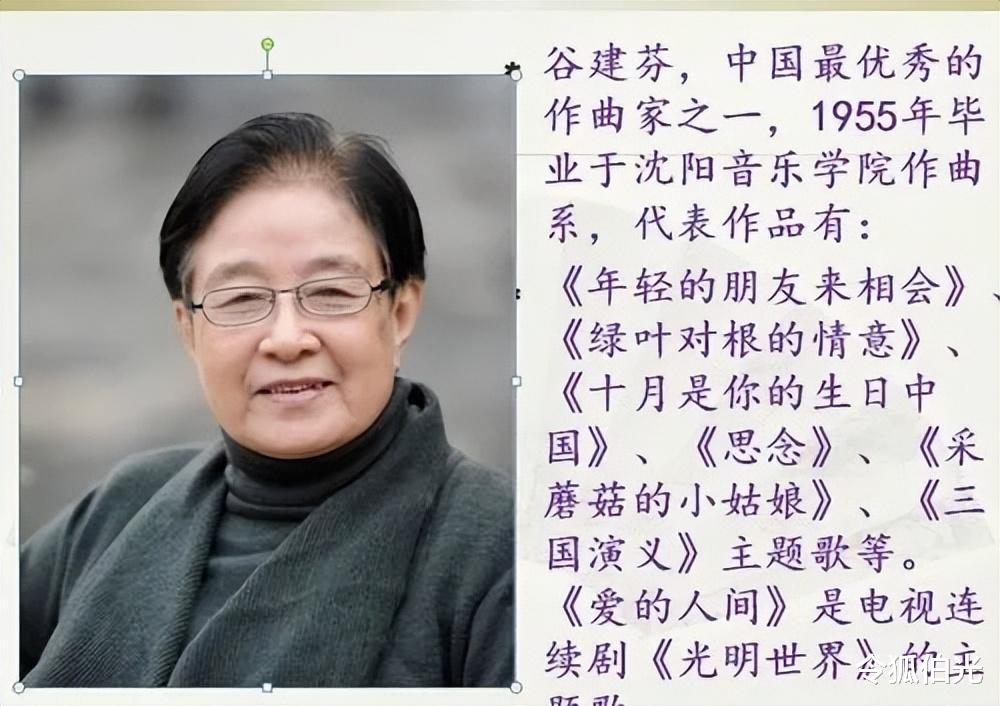

但內(nèi)地創(chuàng)作者本身的水平不差,也沒有商業(yè)化下的大量翻唱。比如現(xiàn)在港臺樂迷提到當時港臺音樂人厲害除了會說那些知名歌手,還會說顧嘉輝、黃霑、胡偉立等等一票影視配樂人和幕后,但你不會認為趙季平,央視《四大名著》的配樂人的水平比他們差,對吧。

原因就是內(nèi)地商業(yè)化的電影產(chǎn)業(yè),電視劇產(chǎn)業(yè)和唱片工業(yè)不行,市場化的音樂人輸給了港臺太多,這里有一個關鍵點是:

隨著我們越來越市場經(jīng)濟,以前計劃經(jīng)濟,計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)型活躍最多的內(nèi)地音樂人,內(nèi)地歌手,內(nèi)地作曲家被解構、被淡忘、被曲高和寡藝術家化,大家談到當時的內(nèi)地音樂人通常將他們排除了。

他們活躍的領域是舞臺+央視+是各種官方性平臺。

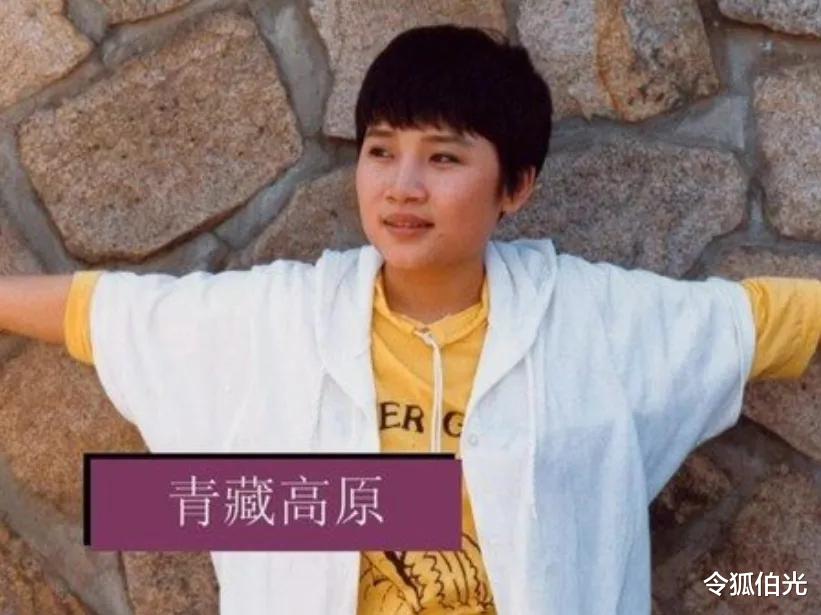

比如我說到李娜,很多人會想到網(wǎng)球運動員,我說是歌手有些人只能想到一個《青藏高原》,但實際上人家唱了包括《好人一生平安》《苦籬笆》《嫂子頌》《女人是老虎》《走進西藏》等等歌曲,還為160多部影視劇配唱200多首歌。

李娜官方定義已經(jīng)算流行歌手了,但我們談到那時的內(nèi)地歌手,誰會把李娜列進來?

80到00年代這二十年轉(zhuǎn)型時代,像李娜這樣的內(nèi)地歌手和音樂人數(shù)量很多,絕對是不亞于港臺流行歌手的,但是不夠火這就涉及到音樂風格,商業(yè)化,市場化人民觀眾需求問題,這里就不講了。

港臺樂壇為何那么多翻唱?成也商業(yè),敗也商業(yè)

港臺樂壇確實非常成熟,但從2022年的今天來看,更多是唱片產(chǎn)業(yè)鏈成熟后的商業(yè)屬性,近現(xiàn)代音樂理論基礎,技術和工業(yè)基本上都是西方奠定,其它國家地區(qū)做的事情基本上是融合本土化,再尋找自我音樂風格表達的過程,哪怕是日本。

為何香港音樂水平不如臺灣呢?香港人口少,地方小,更加商業(yè)化,如果從經(jīng)典作品方面去掰扯你怎么掰扯不清楚,最簡單的一個辦法就是看融合本土化成功后的音樂風格,成為華語樂壇代表性的風格。

香港樂壇你們仔細思索一下,最終會發(fā)現(xiàn)音樂風格只有武俠式的中國風,然后粵劇發(fā)展而來的粵語本土歌,其它像搖滾從許冠杰,譚詠麟嘗試過,到黃家駒的綻放但戛然而止,最后擅長的音樂,捧出來的音樂人都是重人聲和演唱(唱功都不一定),好聽的旋律,通俗易懂的歌詞,商業(yè)化的編曲和制作——CPOP。

這倒不是說香港沒有其它音樂風格的作品,但你談香港樂壇。

請問香港搖滾,香港爵士,香港朋克、香港嘻哈、香港鄉(xiāng)村、香港R&B,香港電音——不是說沒有這類歌曲,甚至有不少這類音樂風格的經(jīng)典,但你很難說它能單獨作為一種代表性的音樂風格。

相反臺灣因為人口多,地盤大,歷史上還有政治運動,70年代民歌運動革新民歌,民謠,羅大佑革新了民謠和搖滾多種方式,同時期臺灣武俠類中國風也不差,再加上齊秦類抒情搖滾,再到大量CPOP。

所以,8090年代臺灣音樂風格就有臺灣民謠,臺灣搖滾,臺灣CPOP——

比如臺灣搖滾一直不如內(nèi)地,但是從羅大佑——伍佰——五月天——草東和大量樂隊,流行搖滾就流行搖滾吧,人家有這樣一個發(fā)展和傳承的脈絡。

2000年代,周王陶林這一代革新新中國風、華語說唱、華語R&B三大音樂風格,還有幾種音樂風格相互融合的音樂風格。

不過,哪怕臺灣的原創(chuàng)音樂人要遠遠強于香港,但是商業(yè)化成熟的市場對于音樂商品仍是非常稀缺的。那么怎么辦呢?答案就是翻唱唄,之前香港樂壇,臺灣樂壇都是這樣做的,區(qū)別是香港樂壇翻唱更嚴重一些。

同樣都是“翻唱”,把港臺樂壇和內(nèi)地樂壇一對比,差距就出來了

2000年后,整個內(nèi)地社會都是從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型 ,計劃經(jīng)濟時代的音樂人就是直線下降的趨勢,不提也罷。

崔健開創(chuàng)的搖滾,后來的校園民謠因為沒有唱片工業(yè)支持,商業(yè)化也很不成熟。在千禧年沒有打過周王陶林那一代港臺流行(還有政治因素),最終轉(zhuǎn)為地下發(fā)展了十年,在此也為內(nèi)地獨立樂壇,獨立樂隊打下基礎,音樂風格開始多樣化。

2009年后因為內(nèi)地經(jīng)濟發(fā)展,線下音樂節(jié),livehouse基礎也爆發(fā)了一波。嚴格說來像嘻哈,樂隊,大陸新民謠就是之前獨立樂壇打下基礎,后面綜藝商業(yè)化才能爆發(fā)。

比如我們說到內(nèi)地民謠你覺得不行,但大陸新民謠的音樂人宋胖子、李市民、馬頔、堯十三、陳粒、趙雷、萬曉利、周云鵬等等幾十人,技術能力和音樂水平并不差,甚至都反哺臺灣了,但因為內(nèi)地音樂產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟,包裝宣傳不行,在內(nèi)地大眾意義上面都算不上多火。

內(nèi)地這樣的音樂圈子,這樣的音樂人其實著實不少,只是不夠火。

因為唱片工業(yè)崩了,到網(wǎng)絡數(shù)字音樂時代過后,內(nèi)地主流流行樂壇音樂人一直在靠綜藝,選人,打歌,搞錢,拓展商業(yè)化。內(nèi)地是從《超女》《快男》到12年后《好聲音》《好歌曲》《我是歌手》,后來《創(chuàng)造101》偶像又來插了一杠。

內(nèi)地在投資,生產(chǎn)制造,平臺渠道,包裝宣傳和消費掌握全產(chǎn)業(yè)鏈的是短視頻,但是因為短視頻視覺音樂和太短快銷的特性,音樂也很口水化,裁縫,抄襲,翻唱也集中在這票上面,這兩者疊加導致主流流行很潰爛。

每次大家談到華語樂壇翻唱這個問題,我就一直不太理解不少網(wǎng)友的腦回路。我說港臺歌曲翻唱很多,你們回內(nèi)地現(xiàn)在的裁縫、抄襲和翻唱也不少,有些人更是把曲子改改就當自己的。

結果呢?

港臺翻唱的是鄧麗君、譚詠麟、張國榮、張學友等等=內(nèi)地裁縫的《驍》,翻唱的《起風了》,李元吉。

你看港臺音樂人贏了,港臺翻唱完全贏了內(nèi)地翻唱。

這里還有一個最大特點是,這些歌曲你往往因為短視頻和網(wǎng)絡聽過歌,卻連歌手名字都叫不出來。這些歌手很主流嗎?官方認可了嗎?主流宣傳了嗎?除了短視頻和網(wǎng)絡帶來的商業(yè)屬性,連歌手的娛樂屬性都沒有。

如果主流流行產(chǎn)業(yè)鏈沒法改變,那么你們想聽“好聽”的音樂沒法改變。

短視頻,唱跳愛豆毀了“華語音樂”?華語樂壇早到了新時代

線下的支撐還是誕生大量好的音樂,音樂風格確實更豐富了,單講音樂風格突破,作品不錯,作品數(shù)量這一點遠比以前港臺樂壇豐富得多。另外,內(nèi)地其它文化商業(yè)領域這幾年流量經(jīng)濟退潮,開始在發(fā)力和發(fā)展,目前來看處于爆發(fā)的前奏。

比如2007年到2017年這十年,國內(nèi)影視配樂都沒有多少新生代知名配樂人出現(xiàn),原因就是舊的商業(yè)文化領域在衰落,新的商業(yè)文化領域又沒有發(fā)展起來,自然捧不出人。

2012年后商業(yè)化開始迅速發(fā)展時又進入流量經(jīng)濟,投資沒到制作人手上。2017年后流量經(jīng)濟雖然還沒有完全退潮,但情況就好了很多。

你看像電視劇,《九州海上牧云記》《長安十二時辰》的配樂劉小山,趙亮棋。

《隱秘的角落》的配樂人丁可,再到導演辛爽運用配樂,歌曲。同樣的電影《愛情神話》導演對于配樂,運用音樂的品味是一樣的。

動畫《靈籠》《凹凸世界》等配樂人是楊秉音,《流浪地球》《將夜》《蒼蘭訣》的配樂人阿鯤,《國家寶藏》的關大洲,游戲《原神》更是讓陳致逸聲名大噪。

這些作品是近些年出現(xiàn)的,音樂人是不是伴隨中國動畫產(chǎn)業(yè)、游戲產(chǎn)業(yè)、影視產(chǎn)業(yè)進步而進步的。只要未來中國文娛各種領域持續(xù)的發(fā)展,只要出現(xiàn)更多的優(yōu)秀商業(yè)作品,那么這類配樂人,音樂人自然也會越來越多的。

當前最大問題不是觀眾不支持,也不是音樂人沒有天賦和能力,還是疫情導致文化行業(yè)發(fā)展混亂,再到上面各種迷惑的打擊吧,當然這就是另一個話題了。

除了短視頻和綜藝為產(chǎn)業(yè)鏈的主流流行樂壇,其它文化產(chǎn)業(yè)領域也是一樣。