每天耕耘最有趣、最實用的心理學

還有兩個半月就要過年了,不知大家此時的心情是怎樣的呢?究竟是期待還是無感,也許大部分年輕人對過年這件事早就不像小時候那樣興奮了。

對于年輕人而言,過年只不過是回到老家看看電視,刷刷手機,同時要應付著親戚們的輪番拷問,這樣的生活實在算不上溫馨,正因如此,不少90后群體都不打算回鄉探親了,他們甚至毫不牽掛家里的親戚,若非有著血緣關系作為連接,那些人估計一年都見不上一面,這和普通的陌生人有什么區別呢?

和親戚朋友斷開了聯系被人們稱作斷親,這種冷漠的態度不禁讓人感慨我們社會究竟是怎么了?為什么斷親現象越來越嚴重,這背后的隱藏原因或許是90后的年輕的群體再也不把家庭當成最后的退路。

按理說家庭是幸福的港灣,每個人在受傷的時候都可以毫不猶豫的回到父母的懷抱,進而得到無條件的安慰。然而在現實生活中,這種美好的場景卻很少發生。

年輕人之所以不再把家庭當成港灣,主要是出于以下3點。

第1點,對親人的不信任。

心理學家經研究后發現,人們更容易相信經常出現在我們視野中的人,比如工作時經常見到同事,上學時經常見到的同學和老師等等,但如果你一直在外面打拼,家鄉的親人就很難有機會見得到,假如彼此不曾參與對方的生活,不曾了解對方的近況,我們就無法僅憑血緣關系對對方產生感情的連接。

沒有熟悉自然就不信任,就算過年就會強行湊到了一塊,大家依舊會因聊不來而面面相覷,這種無意義的事情除了消耗彼此,不會帶來任何的作用。

2點,沒有利益維系。

人是社會的產物,假如社會的模式變化了,人際關系就會順勢發生改變。由于大城市和縣城的發展差距較大,大城市工作崗位更多,施展才能的機會也更多,所以年輕人大多喜歡往大城市扎堆

當年輕人的工作生活與家鄉斷開了聯系,雙方就會失去利益往來,而這便致使了彼此的人際關系既像是存在,又像是不存在,有或是沒有都無所謂,對彼此的生活產生不了任何的影響。

人際網絡的維系要么靠著極強的共鳴和吸引力,要么依靠著持久的利益交往,如果二者都沒有,斷親是遲早的事。

3點,心理創傷。

斷親現象之所以越來越嚴重,還有一個重要的原因是心理創傷,假如一個人與親人維持著親密的關系,他們就可以在彼此受傷的時候給予安慰和理解,即便不存在利益交往和極強的共鳴關系也能長久的維系下去,畢竟人是一種感情動物,我們都需要把感情寄托在人事物的身上。

我們的傳統式家庭存在著大量的問題,很多父母對子女都有著極強的控制欲,他們認為孩子的生命既然是自己創造的,那父母便可以對孩子進行絕對的掌控。

這么做忽視了孩子的獨立性與個性,長此以往,孩子只會覺得父母不尊重他,從而對家庭產生排斥感,就算是過著以團圓著稱的節日,很多人也寧愿一個人守在孤獨的出租屋里,也不想回到家鄉面對著父母和親戚。

試想一下這樣的場景,年輕人剛一回到家就要面對父母的嘮叨,指責和催婚,親戚們互相攀比,比的是孩子們在大城市的薪資與地位,他們根本不在乎年輕人活的累不累,工作的壓力大不大,他們只在乎冰冷的數字和被其他親戚羨慕的眼神,沒有哪個被討論的對象可以云淡風輕的處理一切。

在此情況下,年輕人不再是家庭中的一員,他們成為了談資,成為了搖錢樹,這才是斷親現象出現的本質原因。

有些年輕人習慣于忍耐,縱使和親戚相處的不愉快,他們也會顧及情面,不和對方撕破臉,但有些人不愿意帶上虛偽的假面,既然無法在親戚面前掩飾,那就索性不去見他們。

現如今的年輕人早已實現了自我意識覺醒,他們充分的了解到了自我的重要性,如果其他人讓他覺得不舒服,那就盡早的遠離。

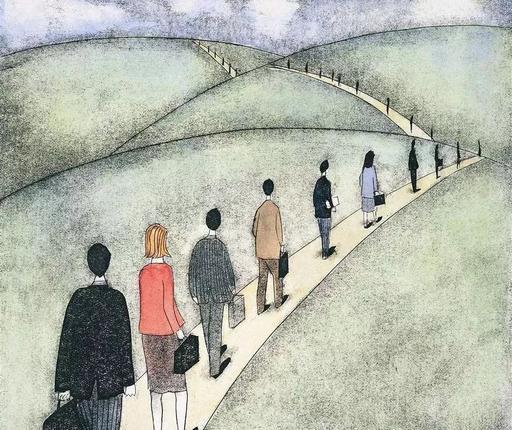

年輕人并不是毫無退路,只是他們的退路不再是家庭了,而是共同進退的好朋友們。

從某種程度上來說,好朋友可以取代家庭的地位,家庭所能給予的包容與理解好朋友們都能提供。

不知大家是如何看待斷親現象的呢?一起聊聊吧。

– The End –

作者 | 湯米

編輯 |生煎包

第一心理主筆團 | 一群喜歡仰望星空的年輕人

參考資料:Bruk, A., Scholl, S. G., & Bless, H. (2018). Beautiful mess effect: Self–other differences in evaluation of showing vulnerability. Journal of personality and social psychology, 115(2), 192-20