《長津湖》又要拿獎了。在剛公布金雞獎提名中,《長津湖》一口氣攬下最佳故事片、最佳導演等八項提名,實至名歸。電影中易烊千璽飾演的伍萬里,其實是很多長津湖參戰(zhàn)士兵的縮影,塑造這個人物時,創(chuàng)作組參考了很多原型。16歲的新兵蛋子、雪山上的冰雕連,其實都是真實的故事。雖然電影只結(jié)束在那句讓人淚如泉涌的臺詞上:“第七穿插連,應到157人,實到1人”。但今天我想講一個電影之后的真實故事,這個故事的主人公是“伍萬里”的原型之一,但他的人生,遠比《長津湖》震撼。1950年冬天,抗美援朝志愿軍291團政委和他的偵查參謀在執(zhí)行任務時遇到了一具“尸體”。零下幾十度的天氣里,他躺在冰河旁一動不動,似乎已經(jīng)沒有任何生命跡象。他們將這具“尸體”小心翼翼地翻過來,想要確認這位戰(zhàn)友的身份,才發(fā)現(xiàn)這個人竟然還活著,只是陷入了昏迷。不過眼前的景象,讓兩個人觸目驚心得說不出話來:這個看起來相當年輕的戰(zhàn)士,滿臉都是凍得開裂的血痕,最駭人的是他的左眼——只剩下一個血糊糊、黑洞洞的窟窿。他腹部的衣服已經(jīng)被血浸透,凍成了塊,楊參謀伸手一摸,摸到一團軟乎乎的東西,低頭一看,是一截腸子,已經(jīng)流出了體外。而這時,這具“尸體”竟然醒了過來。高燒燒得他已經(jīng)意識模糊,從他斷斷續(xù)續(xù)的話語中,他們得知這個年輕人是執(zhí)行長津湖二五〇高地的阻擊任務的二連戰(zhàn)士。全連53個人,只剩下他一個。他叫朱彥夫,那一年,他17歲。他的故事,要從這場戰(zhàn)役說起。

冷。餓。朱彥夫分不清哪種感覺更強烈。這是他們守住高地的第3天,粒米未進。實在餓得受不了了,他和幾個戰(zhàn)友吃了一些從絨被里掏出來的棉絮,可以讓胃里不那么難受。12月份,長津湖南部的氣溫已經(jīng)到達了零下三十多度,戰(zhàn)士們?nèi)绻淮魇痔兹ノ諛專衷陔x開槍體的一瞬間就會撕下手心一塊皮。在這樣饑寒交迫的處境里,他們只有少得可憐的彈藥,和激戰(zhàn)2天后僅剩的19個傷兵。而遠處,是美軍兩個裝備精良的主力營。二十多輛坦克、數(shù)十門火炮、飛機,都瞄準了這塊風雪呼嘯的高地。天漸漸黑了,新一輪的轟炸又將到來。朱彥夫不知道自己能挺多久,但連長下了死命令:“只要還有口氣,就得打。”他們拖住敵人的時間越長,大部隊就能越安全地轉(zhuǎn)移。他在連隊里年紀算小的,但卻已經(jīng)是個經(jīng)驗豐富的老兵。14歲起朱彥夫就跟著部隊,參加了淮海戰(zhàn)役、渡江戰(zhàn)役大大小小數(shù)次戰(zhàn)斗。

參軍是他瞞著母親偷偷報名的,那時他年紀小,部隊不肯要他,朱彥夫就跟著隊伍一直走,硬是磨進了隊伍。母親一定很想念他,也一定十分埋怨他……但這些思緒此時的朱彥夫都無暇顧及,他必須打起十二分精神應對今晚的阻擊,只有活下來,他才能回家。戰(zhàn)斗打響了,那晚的炮火前所未有地猛烈。美軍從空中、地面合圍地毯式地轟炸,把整個山頭都翻了個個,這些炮彈炸毀了他們單薄的掩體,也炸斷了朱彥夫回家的路。當二五〇高地上的硝煙緩緩散去,被彈火耕翻了千百遍的碎石凍土之上,朱彥夫逐漸恢復了意識。四周除了風聲,只剩死一般的寂靜。他睜開眼睛,卻發(fā)現(xiàn)右眼相當模糊,而左眼完全看不見了。他想動動手和腳,卻不聽使喚。與此同時,腹部和口腔內(nèi)卻傳來一股灼燒一般的刺痛。“他娘的,壞事了,受了重傷?連眼睛也都瞎了?手為啥沒知覺?”當再次把手貼到嘴上,用牙狠狠咬了幾口仍無知覺后,他立即想到雙腳也可能被凍壞,猛地,連續(xù)站立幾次,結(jié)果都摔倒在原地。“雙手、雙腿、雙眼,還有腦袋,都完了?都報銷了?”他下意識地伸手摸了一把身子周圍,沒有摸到任何東西。

對于這場戰(zhàn)斗最后的記憶,朱彥夫只記得連長犧牲前對他說,“咱爺倆有一個——最好是你能活下來,那該多好啊!”可朱彥夫此刻卻只想了結(jié)自己。他想開槍自盡,但手已經(jīng)凍成一個拳頭,連扣扳機都做不到。不知道過了多久,遠處山谷突然傳來模模糊糊的槍聲,這讓朱彥夫迅速警覺起來——有槍聲,就意味著有部隊。只要有部隊,他就要想辦法與部隊取得聯(lián)系。朱彥夫開始了他這輩子最漫長、最艱難的行軍。依靠手肘和膝蓋,一半靠爬、一半靠滾,他朝槍聲的方向,一點一點艱難地行進。不知是第幾天,他爬到一條冰河上,突然一條腿掉進冰窟里去了,幾番拼命掙扎,終于爬上岸來,但已精疲力盡。他再也爬不動了。

截肢。這是醫(yī)生給出的建議。朱彥夫被送到醫(yī)院時,四肢已經(jīng)被完全凍壞,他的雙腳甚至已經(jīng)與鞋子黏連在一起。在朱彥夫昏迷的93天里,醫(yī)生為他進行了47次手術,顱內(nèi)取彈、腹內(nèi)排異、四肢截肢、面頰植皮,他的兩只手從手腕以上被鋸掉,雙腿則從膝蓋以下7厘米處截斷。

最后醫(yī)生看著這個手術后已經(jīng)不足60公斤的軀體,只能嘆息著說,“如果他能活上3年,就稱得上一個奇跡!”3天都難。朱彥夫從長達三個月的昏迷中蘇醒過來時,第一個念頭就是“不想活了”。“我才17歲,失去了四肢,失去了左眼,和一個廢物還有什么區(qū)別?”那段時間,后方醫(yī)院每天都能聽到朱彥夫痛苦的嚎叫,“還我的手!還我的腿!”可是醫(yī)生無法回答他,敵人的炮火和長津湖的風雪,亦無法回答他。17歲所代表的所有青春和希望,都在炮火和冰天雪地中,隨著他的四肢一起被生生截斷了。有一天趁護士不注意,朱彥夫翻下床想要從窗口跳下去,短短一段距離,他爬了大半個小時,渾身大汗淋漓,傷口的線也崩開了,才從床邊爬到桌子的邊緣。他絕望地意識到,自己已經(jīng)連結(jié)束生命都無法做到了。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)后,對著他痛罵了一通:“我們用了三個多月的時間,花費了這么多的精力,終于從死神手里把你奪了回來,現(xiàn)在你竟然想著去送死!你的命是多少人換回來的?你在戰(zhàn)場上連敵人都不怕,現(xiàn)在竟然怕了?”朱彥夫痛哭流涕。命是戰(zhàn)友給的,他活下來,覺得羞愧,又覺得傷心。但從那以后,朱彥夫開始配合治療。既然不能死,那就好好活。

身體復原后,朱彥夫被轉(zhuǎn)移到榮軍休養(yǎng)院,他的身體情況屬于“特級傷殘”,在療養(yǎng)院有專人看護,一輩子衣食無憂。但這樣的日子過了4年,朱彥夫漸漸不甘心于做一個一輩子躺在功勞簿上吃老本的“廢物”。從劇變中淬煉出來的心靈只會更加堅韌,朱彥夫做了一個震驚所有人的決定:主動放棄榮軍休養(yǎng)院的特護待遇——他要回家。他在日記中寫:“與其腐爛,不如燃燒!”1956年,朱彥夫的母親在家中見到了以為已經(jīng)犧牲多年的兒子,她哭了又哭——沒了雙手雙腳,他以后要怎么辦?但朱彥夫已經(jīng)想好了,沒有手腳,照樣能生活。他拒絕母親給他洗衣做飯,開始學著自理一切。首先是走路。先在殘肢上裹一層襯布,然后套上假肢,用皮帶固定。

朱彥夫和他的假肢這三個看似簡單的步驟,因為朱彥夫沒有手,而變得艱難萬分。一副6米長的襯帶,有時候綁半天都綁不好,更別說給皮帶穿環(huán)插扣了。好不容易安上假肢,朱彥夫拄起拐杖,猛一使勁站立起來,剛剛揚拐抬腿,就“哐當”摔倒在地。長達幾個月的時間里,朱彥夫都在反復地練習摔倒和爬起來,雙腿的創(chuàng)面磨出了鮮血,結(jié)了痂,又磨破,最后變成了厚厚的繭子。其次的難題是做飯和吃飯。最開始切菜,他要兩只殘肢和嘴并用;生火時先用膝蓋固定火柴盒,然后兩臂夾住火柴歪歪扭扭地劃拉,要么點幾十次都點不著,要么被火燎了頭發(fā)。吃飯只能用兩個胳膊碴夾住勺子,慢慢往嘴里送,灑了、歪了,是常有的事,別人吃飯是為了補充能量,他吃一口飯,卻要付出數(shù)十倍的能量。就這樣日復一日,朱彥夫再次創(chuàng)造了一個奇跡:他能夠自行吃飯、喝水,裝上假腿行走,解大小便……現(xiàn)在,他要做一些更難的事了。

山東省沂源縣張家泉村,是個數(shù)十年來與世隔絕的窮山溝。老輩人說,張家泉村兩山跨東西,九曲河從村前穿過,村基北高南低,富根扎不進,蓄財擋不住。這是朱彥夫的家鄉(xiāng)。他回來,就是想為家鄉(xiāng)做一點事,做好事。不需要完整的軀體,但需要一顆完整的心,“有心臟、有大腦就是一個整人,有些人身子全,可不做好事,有心有腦反是禍害,那才是真正的廢人!”朱彥夫相信有心就能辦成事,讓這里不再那么窮,讓他的鄉(xiāng)親能過上好一點的日子。想要從根源上消除貧困,朱彥夫明白只靠物質(zhì)上的富裕是不夠的,最先要解決的是村民文化上的貧瘠。大部分村民并不識字,朱彥夫拿出自己的撫恤金,在村子里辦起了掃盲的夜校。那時男女老少,四五十口人擠在一間小草屋里上他的課。朱彥夫用兩只殘臂夾著脆弱的粉筆寫板書,總是寫了斷,斷了寫。他創(chuàng)造了很多工具讓自己能把課上得更順暢,比如給粉筆套上空彈頭,這樣寫起來不容易斷。

張家泉村的夜校辦了5年,1800多個夜晚,朱彥夫的課風雨無阻。字要一個一個地認,日子也要一步一步地向前走。1957年,朱彥夫被推舉為村黨支部書記,那些跟著他學字的村民,將整個村子的前途托付給了這個特等傷殘的年輕人。從那以后,朱彥夫沒停止過奔波。拖著8公斤的假肢,拄著拐杖,朱彥夫走遍了村里的山山嶺嶺,才發(fā)現(xiàn)張家泉村有一千多畝的荒山,好幾百畝都是山坡地,沒有水源澆灌;農(nóng)田更是堆滿了石子和雜草,貧瘠得可憐。沒有水,就打井修渠。沒有良田,就棚溝造田。“這么大的工程,干得了嗎?”有人懷疑。朱彥夫氣得把拐杖敲得梆梆響:“不干,溝還會一年年荒下去;整起來,就是咱村的糧囤子。講困難,我這個殘廢都不怕,你們還怕啥?”

十幾年的時間里,朱彥夫帶著村民打了好幾口大井,修建了上千米長的水渠,整理出了110畝農(nóng)田。哪怕冬天斷肢被凍得發(fā)麻,血水把假肢和傷腿都凍在了一起,哪怕夏天又一不小心磨出的傷口就化膿發(fā)炎,但看著這些水和田地,朱彥夫打心眼里高興。他知道,張家泉村不用靠天吃飯了。70年代初,朱彥夫又為村里通電的事開始奔走。小鄉(xiāng)村沒錢買架電材料,他找沿線十幾個村的干部商量,大家都面露難色:有那必要嗎?先點油燈湊合吧。朱彥夫不愿湊合。有腿的不跑,他這個沒腿的去跑。這一跑,就是七年。南京、上海、西安……他拖著殘缺的身體四處找材料。為了備齊架電材料,他不舍得多花一分錢,晚上常常在馬路邊卸下假腿枕著睡覺,不敢多吃飯、多喝水,因為出門在外要盡量減少解便的次數(shù)。朱彥夫一年一年地奔走,收集的電料所能架設的高壓電路公里數(shù),也一公里一公里地增加。1980年,習慣了黑暗的張家泉村第一次亮起了燈。沿線的十幾個村子,也因為這條線路光明起來,過上了亮堂堂的日子。朱彥夫在任的二十五年,張家泉村從貧困村變成了先進村。這個沒手沒腳的書記,做了很多人都做不到的事。

1982年,60歲的朱彥夫從崗位上退休了。距離他17歲那年從戰(zhàn)場上死里逃生,已經(jīng)過去了四十多年。有些事情會被時間沖淡,有些卻不會。即使長津湖的風雪變幻43載,也吹不散永遠長眠在那里的2連忠魂;即使歲月與命運的河水如何沖刷,提到那場戰(zhàn)役、永遠回不來的戰(zhàn)友,朱彥夫還是忍不住落淚。現(xiàn)在想想,當初在山上,最后關頭每個人都已經(jīng)做好了永遠無法回家的準備。指導員曾經(jīng)對他說,“一個連的消亡在戰(zhàn)爭史上不算什么,但如果有機會,你要讓更多人知道這件事。”就是這句話,朱彥夫記了數(shù)十年,現(xiàn)在卸下?lián)樱獌冬F(xiàn)承諾了。為了讓更多人知道發(fā)生在二五〇高地上的那場戰(zhàn)役,朱彥夫決定把它寫成一本書。動筆了,他寫得很苦。

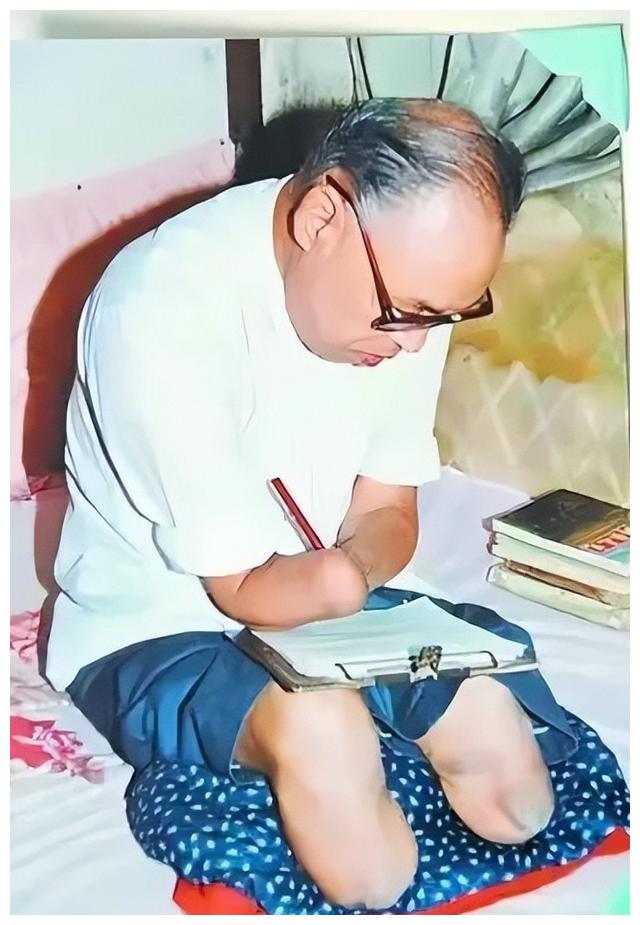

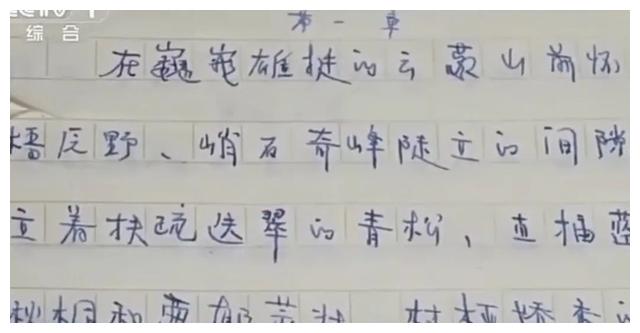

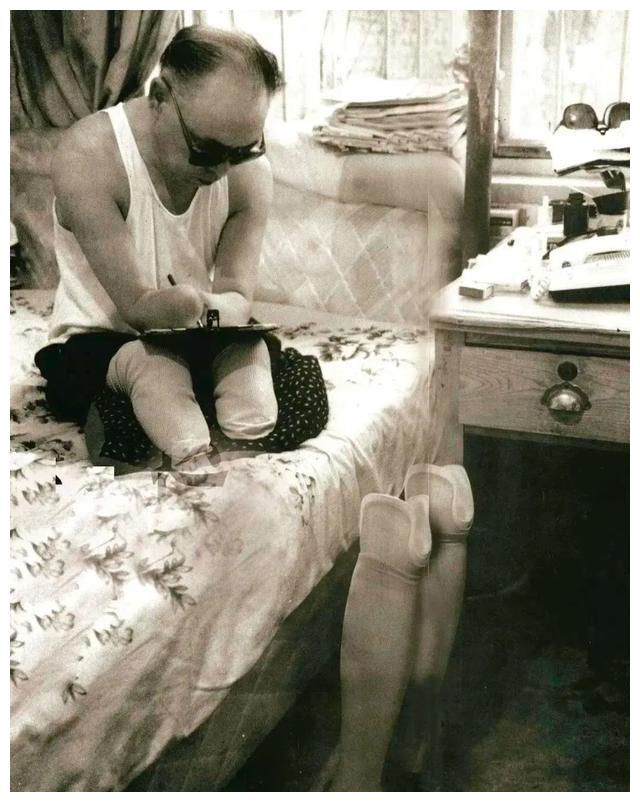

最開始,他嘗試用嘴銜著筆寫,但口水經(jīng)常順著筆桿流下去,浸濕了稿紙,字也模糊一片。他僅剩的右眼視力只有0.3,每天寫不了幾個字,眼睛就開始痛了。后來他就用兩只殘臂夾著筆,再用嘴固定,最開始寫一個字有拳頭大,后來慢慢的,越來越小,寫得和銅錢一樣大。不僅生理上的困難不好克服,朱彥夫還面臨一個很大的文化問題:他沒上過一天學,要把腦海中的畫面描述出來,對一個只會寫一些字,但從沒接觸過系統(tǒng)寫作的人來說難如登天。無數(shù)次,因為一個詞、一個句子,朱彥夫一憋就是好幾天,字典翻爛了好幾本。一天寫上幾百個字,就是朱彥夫的極限了。由于日復一日的過度用眼和缺乏睡眠,他的兩只眼睛都出了很大的問題,那只受過傷的右眼更是直流血水,去醫(yī)院包扎也不管用。朱彥夫沒再管它,一旦寫起來,他就分秒必爭。

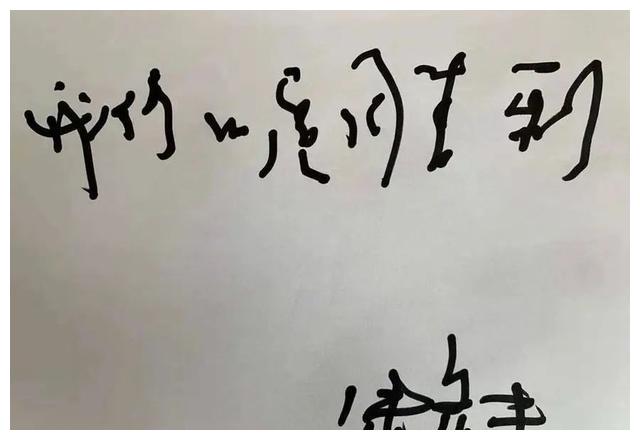

朱彥夫的手稿七年,朱彥夫完成了這本三十多萬字的巨著,每一個句子都是他用嘴銜筆、用殘臂抱筆,在半噸重的稿紙上一個字一個字寫下來的。他寫了長津湖的積雪和焦土;寫了對他既嚴格、又溫柔的連長;還寫了那個盼著勝利回國后,能放一個月假回去探望懷孕妻子的新兵;也寫了最后被永遠留在那座山上的“冰雕連”……這本書出版那一天,朱彥夫在扉頁上寫下了2連每一個戰(zhàn)士的名字,然后把自己關在屋子里,將這本書點燃,燒給了每一位戰(zhàn)友。“指導員,我把大家都帶回來了。”2010年朱彥夫因為心臟病發(fā)作,體內(nèi)被放進了5個支架,但之后數(shù)年,80多歲的他依舊堅持每天看新聞、看報、做筆記。用他的話說,“戰(zhàn)士就意味著沖鋒,生命不息沖鋒不止。”

朱彥夫一生都在戰(zhàn)斗和沖鋒。有人說,他是中國的保爾·柯察金,他的一生就是“三桿子”:17歲那年,他扛起槍桿子,和風雪搏斗,撿回了自己一條命;24歲那年,他揮起鋤桿子,向貧窮宣戰(zhàn),惠澤了整個張家泉村的鄉(xiāng)親;60歲那年,他拿起筆桿子,與自己抗爭,告慰了犧牲在長津湖戰(zhàn)役里的53條英靈。那么就用保爾·柯察金那句名言向朱老致敬吧:“人最寶貴的是生命,生命對人來說只有一次。人的一生應當這樣度過:當回憶往事的時候,他不會因為虛度年華而悔恨,也不會因為碌碌無為而羞愧。”

2021年朱彥夫寄語疫情:“我們一定勝利”生命于他不止一次,因為他曾無數(shù)次重生過;戰(zhàn)士于他也不僅僅是一段經(jīng)歷,而是貫穿了他整個生命的注腳。人的一生應當這樣度過。