互聯網誕生以來,引發了許多變革。

影視方面,以網飛為代表的流媒體掀起了行業巨變。

而音樂方面,也遭遇了巨大變動。

2015年最嚴版權令頒發之前,數字音樂的市場非常混亂。

音樂創作者的權益在很長一段時間難得到保障。

這之后,版權得到了重視,但卻出現了極大的割裂。

頂流音樂人的版權費不斷漲高,如周杰倫的音樂版權轉授權費幾年之內翻了幾番。

「周杰倫之爭」持續上演。

但,大部分普通音樂人的版權費,依舊不高。

新人的生態環境也愈發艱難。

到底行業發生了怎樣的變化?

剛好,有部新劇就談到了相同的話題。

雖然關注人很少,但口碑不俗,豆瓣8.5。

它最大的特點,就是以多種角度展現了音樂版權的問題。

今天,魚叔就來跟大家聊聊它——

《串流先鋒》

The Playlist

本劇的主角,是音樂平臺Spotify。

雖然沒有進入過中國大陸市場。

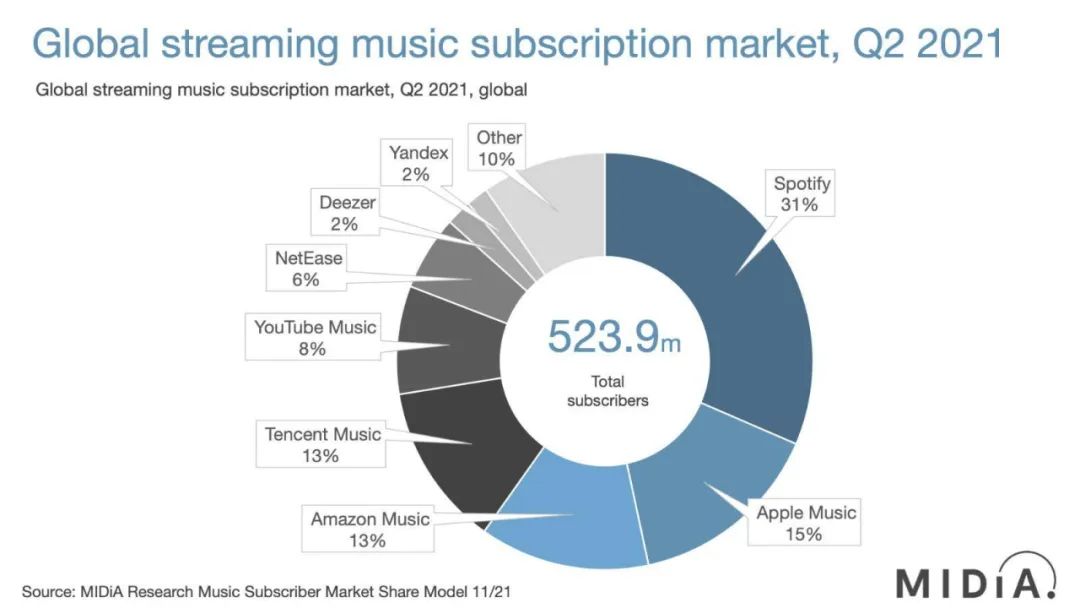

但它一直是全球占有市場最大的音樂流媒體平臺。

全球音樂流媒體訂閱量占比(2021年Q2),Spotify獨占鰲頭

音樂流媒體的崛起,大概是在15年前。

在那之前,想聽歌有兩種方式。

一種是正版途徑,買實體唱片。

但正版定價并不便宜。

偶爾入手一兩張還行,購買太多顯然不是一般家庭可以承受的。

另一種方式,就是下載盜版。

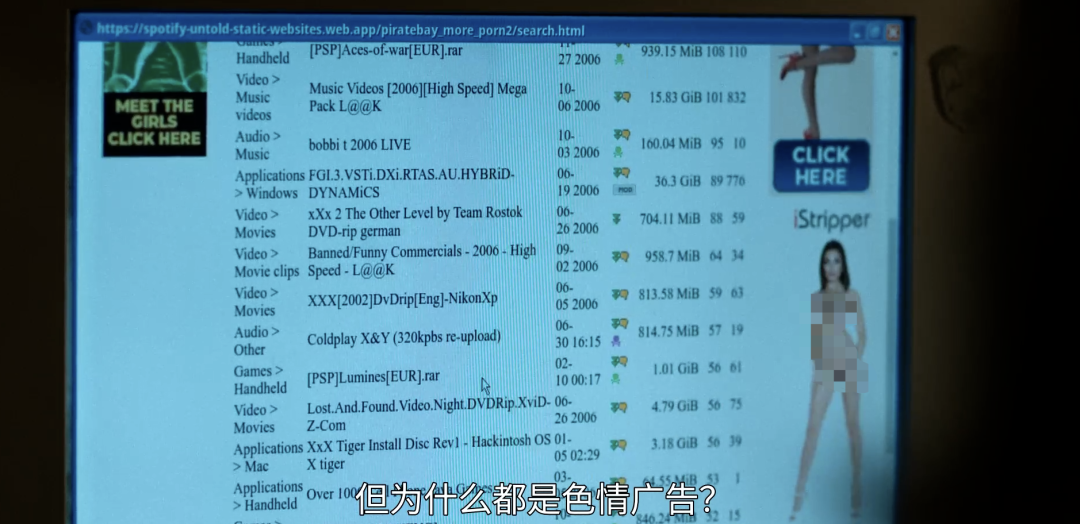

當時,全球最受歡迎的盜版網站是大名鼎鼎的海盜灣。

在今天看來,也是一種「時代的眼淚」。

不過,海盜灣雖然薅起了資本主義羊毛,但也有它自己的問題。

比如,廣告太多。

因為下載免費,網站就只能靠廣告點擊來盈利。

所以頁面上總是充斥著大量垃圾廣告。

而且,幾乎都是色情廣告。

全然不顧它還有用戶是未成年人。

資源不全。

全靠好心網友上傳。

質量、類型、數目都不能保證。

尤其一些小眾歌手,特別難找。

下載緩慢。

聽歌必須先下載。

冷門的資源,下載速度慢,等待時間很長。

等待時間夠吃個飯

當然,海盜灣最關鍵的問題是,無版權。

免費下載,無疑侵犯了別人的版權。

是違法的。

因此,海盜灣成了極其矛盾的存在。

在用戶眼里,它是「活菩薩」。

在歌手和唱片公司眼里,它是「臭流氓」。

在這樣的混亂中,有兩個人看到了機會。

丹尼爾負責技術,馬丁負責投資。

他們決心用一個絕無僅有的平臺來打破行業規則。

于是,Spotify應運而生。

Spotify的出現,可謂是雙贏。

一方面,給予聽眾最大的方便與性價比。

不用買唱片,直接剩下一大筆開銷。

頁面清爽,沒有亂七八糟的廣告。

而且,Spotify還可以「點擊播放」。

這個在今天大家早就習以為常的操作,在當時卻是石破天驚。

想聽什么歌,直接搜。

不用下載,點擊就能在線聽。

在線播放技術,并非Spotify首創。

但Spotify創始人在傳輸速度上做了重點提升,大大增強了用戶的聽歌體驗。

聽音樂,也正式踏入了流媒體時代。

另一方面,徹底顛覆了唱片公司的盈利模式。

其實,當時全球在做音樂流媒體的公司有不少。

但大部分都像海盜灣一樣,使用盜版資源。

Spotify非常看重版權。

他們試圖與唱片公司談合作,買下歌曲版權在他們平臺播放。

不過,這項任務是非常艱巨的。

為此,Spotify和各大音樂版權方展開了曠日持久的拉鋸戰。

如今,Spotify早已是全球最受歡迎的音樂流媒體。

但,它所引起的爭議也很大。

并不是所有人都認可音樂流媒體的模式。

比如很多音樂人,就公開反對Spotify。

2014年,霉霉公開抗議以Spotify為首的諸多音樂平臺。

她表示:

「音樂不該是免費,我不希望有任何人為迎合市場需求而低估了自己的價值或是降低了自己該得到的報酬。」

在當時,Spotify并沒有重視事業如日中天的霉霉的抗議。

時任CEO的丹尼爾,甚至完全沒有當回事。

在他看來,流媒體是大勢,恪守傳統的歌手都會被淘汰。

不得不承認,丹尼爾對于流媒體未來的看法是正確的。

因為后來霉霉還是跟Spotify達成和解,提高了歌手分成,讓所有專輯重新上架。

這個過程也反映了流媒體與音樂人之間的對抗。

Spotify的不斷壯大,固然有自己的革新因素。

但歸根結底,人們聽歌不是沖著流媒體,而是歌手和創作者。

沒有音樂人,流媒體平臺就是個沒有內容的空架子。

因此,音樂人和平臺二者應該是相輔相成的關系。

Spotify仗著自己坐擁全球上億用戶,給音樂人的分成非常之少。

雖然它沒有像海盜灣那樣侵權,但廉價的版權費,也沉重打擊了創作者的積極性。

能像霉霉這樣公開抗議Spotify并取得回報的音樂人,終究只是少數頂流。

數量更為龐大的腰部音樂人和樂壇新人,是真正的難以為繼。

《串流先鋒》中就有這樣一位歌手。

在Spotify上,她小有名氣,粉絲上萬。

就連Spotify的CEO也是她的粉絲之一。

在旁人看來,這樣一位歌手一定生活優渥。

但實際上,她的經濟收入并不闊綽。

每天要打幾份工,天天為了房貸、生活費而煩惱。

孩子看到身邊同學都有手機,便提出自己也想要一臺。

她只能安慰孩子,說媽媽買不起。

晚上去酒吧駐唱,臺下紛紛叫好。

但是,摳門的老板依然會想辦法壓低薪酬。

給出的理由讓人啼笑皆非。

「你在這里演出相當于給自己打了免費廣告,大家都會回家去聽你的歌。」

言外之意,我都讓你這邊為自己做宣傳了,還有什么不滿足。

顯然,酒吧老板的看法完全可以看作許多普通觀眾的態度。

似乎能登上流媒體的音樂人,就一定不為金錢所困擾。

而對于音樂人自己,現實是殘酷的。

網站上的點擊量只是數據,僅此而已,無法轉化為對等的金錢。

流媒體平臺通過市場,來掌控住音樂人。

本質上,依然是對音樂人進行的一種嚴重剝削。

在平臺眼中,他們只考慮如何利用音樂人為自己創造最大的經濟效益。

最終,在不斷的壓榨中,逐漸耗盡普通音樂人的原創力。

當然,音樂版權的問題是極其復雜的。

它不能只用片面的誰對誰錯來解釋。

因為從不同的立場、角度,都會看到截然不同的方面。

同時,這也是《串流先鋒》最出彩的地方之一——

每一集,都用不同的視角來講述Spotify的故事。

每一集,都會為我們打開新的視角,顛覆新的認知。

比如在音樂制作人的眼里,Spotify是一個最惡意的競爭對手。

它的模式,是對音樂創作極大的不尊重。

音樂制作人原本打算要告到對方「媽都不認識」。

但后來還是改變了心意。

倒不是因為Spotify給出多好的談判條件,而是因為他看到自己的孩子對免費音樂的大加贊賞。

這才讓他意識到,也許串流音樂將是不可避免的大勢。

而在平臺創始人眼里,Spotify的意義不斷發生變化。

最初,他只為打破唱片公司的壟斷和盜版的濫行,而創造一個更好用的音樂平臺。

后來,卻開始罔顧歌手利益,只為賺錢,甚至踢走合伙人。

這樣的變化,正反映了他從一個理想主義者變成一個務實商人的過程。

這也就為他日后遭遇困局,埋下隱患。

劇中假想了一段2024年Spotify遭遇輿論危機的劇情。

彼時,Spotify因為太過忽視歌手的利益而陷入輿論風波。

歌手為平臺創造收益,但平臺為歌手帶來的經濟收益微乎其微。

最終訴至法庭。

這段對未來的假想看似荒誕,其實聯系當下就覺得似乎不太遙遠。

歸根究底,還是平臺與創作者之間的拉扯。

不可否認,流媒體是大勢。

但,市場繁榮的關鍵,還得看內容創作者。

聽歌平臺再怎么變革,目的都是為了作為音樂人與聽眾的橋梁而服務的。

平臺應該致力于推動內容的創新、人才的挖掘,而不是對創作者的壓榨。

只有與歌手通力合作,才能相互成就。