鄭州富士康「大返鄉」,震驚全國。

國道,田埂,隨處可見。

有人走了四十公里,雙腿發麻。

有人直接露宿田野,蓬頭垢面。

輿論發酵后,網友紛紛感到驚奇。

富士康,怎么了?

關于這家公司的爭議、調侃,多少年來從未間斷。

這既是一家世界超級工廠,也代表了一個社會縮影。

在工廠里面,是一群基數龐大卻容易被遺忘的人。

好在,有不少影視作品都將鏡頭對準了他們,記錄他們的困境。

今天魚叔也借這個機會,和大家聊一聊——

富士康的打工仔。

在很多人眼里,富士康有一頂摘不掉的帽子——

血汗工廠。

2010年,富士康連續發生14起跳樓事件。

為此,廠區所有樓房都安裝了天網、隱形網和地網,以阻止更多人跳樓。

作為勞動密集型企業,富士康推行的是流水線模式的作業。

《18歲的流水線》中,楊鵬就是流水線上的一名「老員工」。

由于父母的矛盾,他初中一畢業,就來了廠里。

迄今,已有6個年頭。

流水線,被分成各式各樣的工位。

每個位置,負責的任務難度各異。

剛來廠里時,楊鵬缺乏經驗,選了最難的那個工位。

一天工作下來,他連碗都拿不穩。

因為長年和電子零件打交道,楊鵬的手指經常被劃破。

每次,他都平靜地走到線長的工位。

簡單地包扎之后,又立馬回到了崗位上,重復剛剛的動作。

流水線的工序,不會等某一個人。

他一個人停下,后面所有人都得停。

如果造成的損失,落在楊鵬身上就是兩個字,扣錢。

來自廣東的許立志,也是流水線上的一員。

紀錄片《我的詩篇》,記錄了他令人唏噓的人生。

他沉默寡言,學歷不高。

卻寫得一手好詩,多次在廠報上發表。

2011年加入富士康后,他寫下許多與流水線工作有關的詩篇。

他寫下《流水線上的兵馬俑》,將員工們比作兵馬俑。

描述身邊流水線工人的每天生活。

這些不分晝夜的打工者

穿戴好

靜電衣

靜電帽

靜電鞋

靜電手套

靜電環

整裝待發

靜候軍令

只一響鈴功夫

悉數回到秦朝

除了機械化的操作流程,富士康的作息也令人窒息。

幾乎所有人都需要兩班倒。

白班是10個小時,夜班是11個小時。

全程除了吃飯,少有休息,連上廁所都只有十分鐘的時間。

許立志想睡覺,但機器不停,他就不能歇息。

長此以往,他患上了抑郁癥、失眠、偏頭痛。

他在《打工仔》這首詩中,這樣寫道:

我像流水線一樣辛苦的光陰

和最新款手機一起打包

販賣到大洋彼岸

等待下一個輪回

他就像《摩登時代》里的卓別林。

在機械的重復中,自我異化成工業機器的螺絲釘。

性格內向的他,將這些都吞進肚子里。

直至意志越來越消沉,寫的詩也越來越壓抑、沉重。

「他從來把一切的痛苦都一個人擔著。」

2014年9月30日,24歲的許立志跳樓自殺。

自殺前,他曾寫下《我咽下一枚鐵做的月亮……》這樣的詩。

我咽下一枚鐵做的月亮

他們管它叫做螺絲

我咽下這工業的廢水,失業的訂單

那些低于機臺的青春早早夭亡

我咽下奔波,咽下流離失所

咽下人行天橋,咽下長滿水銹的生活

我再咽不下了

自殺后第二天,許立志的微博更新了預先設置的動態。

陽光總會再次出來。

只是,不會公平地灑在每個人身上。

「新的一天」

對于富士康這樣上百萬人的企業,許立志的死是微不足道的。

和此前的14連跳一樣,很快被工廠業績單淹沒。

人們津津樂道的,也只剩下新款手機的價格、銷量。

時代的列車呼嘯著向前,卻未必將每個人捎上。

在大家的印象中,逃離富士康似乎是一件很正常的事。

但,對于沒有「逃」的人們,卻抱有一些不理解。

在這次「大返鄉」中,就有網友嘲諷那些留守富士康的員工,。

「這人不太聰明的樣子」

殊不知,問題的癥結從不在于怎么選。

而是,沒得選。

《18歲的流水線》中,被拍攝的青年們大多沒有清晰的人生規劃。

也很少有人在乎媒體報道的「揭秘」。

他們心里都有一本賬。

計算著,每月扣除社保、公積金、伙食費、房租水電后,能攢下多數錢。

賺錢過日子,是生活的唯一解。

至少,工廠會嚴格按照工序發放工資,極少拖欠。

這已經是他們的最優選。

富士康在中國內地共有44家工廠。

而鄭州分廠,是其中最大的一家。

它為鄭州提供了近35萬個就業機會,極大緩解了當地的就業壓力。

并且,承載了鄭州市80%的出口額,25%的GDP。

除了固定的正式員工,富士康內還有相當多的臨時工。

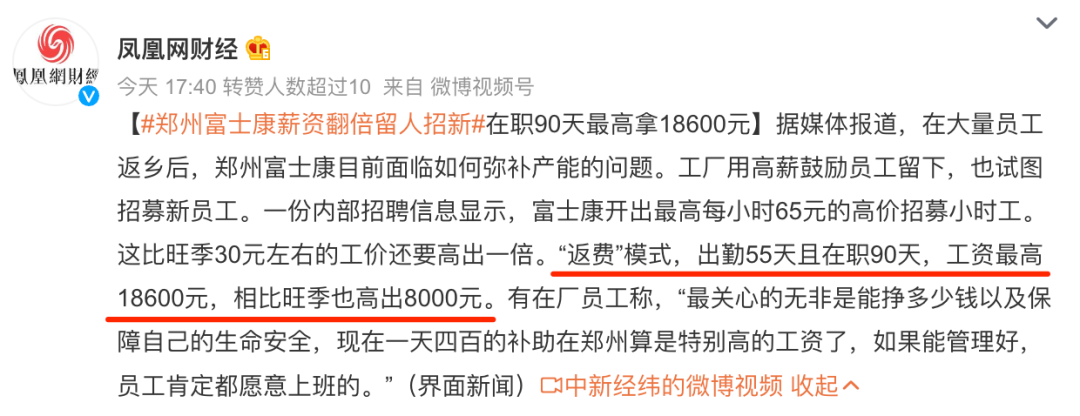

每年八九月,富士康會接到蘋果公司的大單。

流水線生產進入旺季,勞動力不足。

這時,就有大批工人在第三方公司招聘下,加入富士康。

吸引他們的,是豐厚的返費。

這是除了每個月三四千工資外,一筆一次性支付的獎金。

不少人,能拿到近一萬元。

但,條件非常苛刻。

有的部門要求,必須打卡滿55天,沒有五險一金,還可能被扣錢。

這次鄭州富士康的「大返鄉」中,走的大多都是臨時工。

他們多數都被返費吸引來工廠。

風波開始時,有的工期恰巧結束,于是拿著全款匆匆離去。

若是工期未滿,就不得不為錢留守。

其中也有一些員工,寧愿不要返費,也要逃離。

可是,離開了,又能去哪呢?

許立志,也曾試過離開。

14年2月,他與富士康的合約期滿。

隨后去了江蘇,想在那里開辟自己新的人生。

但,因為只有中學文憑,他始終無法找到滿意的工作。

半年后,他又無奈地站在富士康的門前,簽下三年合同。

對于他來說,青春不再是最大的資本,而是耗材。

紀錄片《打工》里,23歲的阿權同樣在掙扎。

因為吃不慣廠里的飯菜,他搬出宿舍租房子住。

每月工資五千,除去房租水電,就所剩無幾了。

為了攢錢,阿權曾離開工廠,回到老家。

但,那里薪資水平太低,更加入不敷出。

自己又沒有一技之長,連討個媳婦都困難。

萬般無奈下,他只能又拎著包回到了流水線上。

網上,魚叔看到了一位留守鄭州富士康的員工的回復。

道出了問題所在,也令人扎心。

「圍困我的從來都不是圍墻和鐵皮,我年紀不小了。」

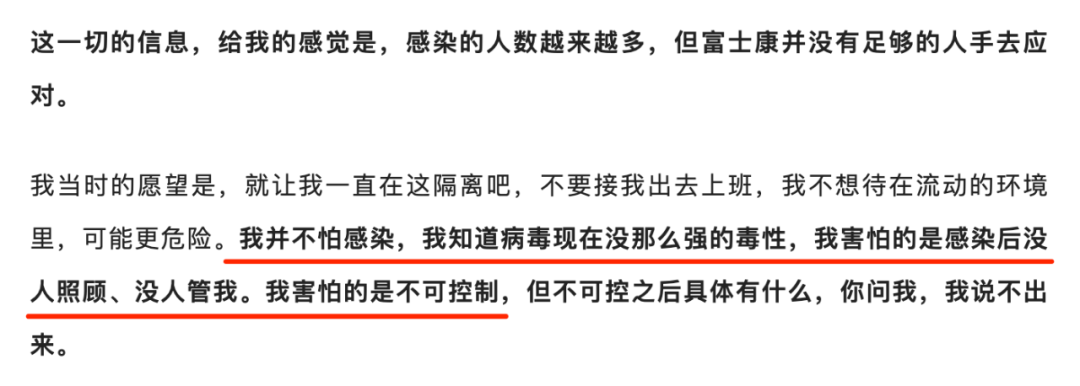

距離「富士康返鄉」發酵,已經過去數天。

回顧整件事,仍有吊詭之處。

截至目前,富士康內并未有員工出現危重癥的消息。

相較生命安危,他們更像被焦慮與恐慌裹挾。

過去,他們即使再苦,生活也有一個定數。

有付出,就有回報;夠堅韌,就能捱過所有苦。

吃苦耐勞,就是為了有個盼頭。

然而,當下的一切都充滿了不確定。

何時可以復工,無處詢問。

還能不能找到工作,更是無人知曉。

「我并不怕感染」

「我害怕的是感染后沒人照顧、沒人管我」

「我害怕的是不可控制」

摘自《三聯生活周刊》采訪文章《我是第一批徒步離開富士康的員工》

當這種不確定成為常態,就變作了荒誕。

八年前,賈樟柯就曾將這種荒誕拍進了《天注定》。

片中的一個故事,就是以富士康員工為原型。

小輝,曾是流水線工廠的一名員工。

由于串崗聊天,導致工友分神,手掌被操作機器劃傷。

老板以違反規定為由,勒令他賠付工友的誤工費。

工友休息一天,小輝就要給他一天的工資。

小輝氣不過,連夜跑到了外地。

找到一家夜總會,當上了招待。

在那里,他喜歡上了一個女孩。

但兩人終究無法在一起,因為他們都不能掌控自己的生活。

「歡場無真愛」

于是,他來到富士康,再次投身流水線。

車間經理,向他熱切問候:

好好干,成為優秀員工,就能享受免費出游的機會。

似乎一切向好,可母親催著要錢的電話,再度令小輝破防。

最后,他縱身從高樓躍下,結束了生命。

賈樟柯并沒有刻畫流水線的作業。

工廠老板的處罰,似乎也是按照規章制度。

小輝與女孩,更只是露水情緣。

逼死他的,其實從來不是富士康,也不是流水線。

真正的兇手不曾露面,也無法說清道明。

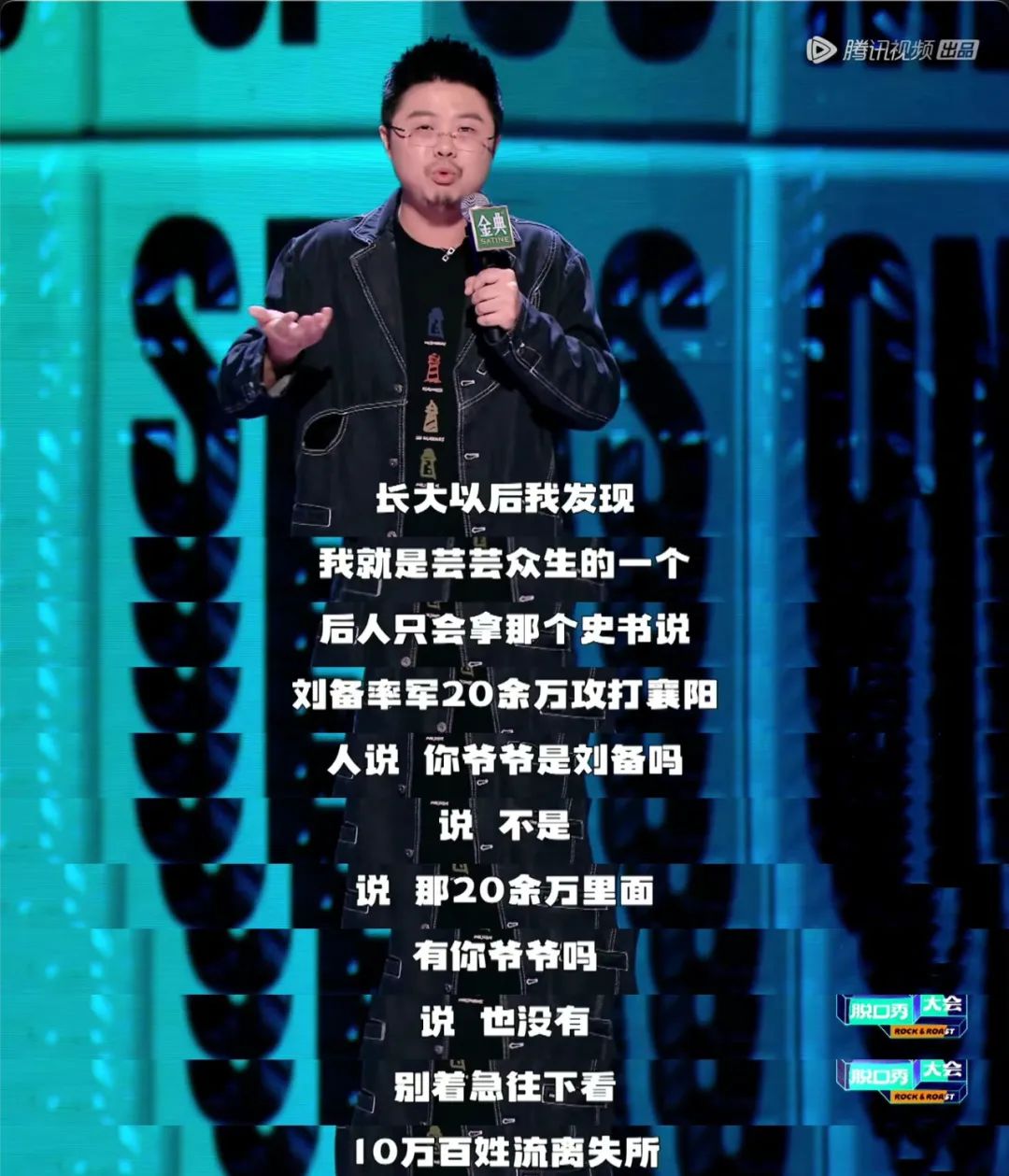

如是感受,又不僅限于富士康的員工們。

每個人都在面對著不確定的生活,不確定的未來。

逃離富士康的員工,只是當下的一個縮影。

還有更多沒有登上熱搜、無法被人看見的蕓蕓眾生,正在為自己最低微的生活四處「逃竄」。

這樣的「逃」,并不可笑,也不可恥。

而是恰恰體現出一種底層人民的堅韌與抗爭。

在不確定的陰云下,我們多數人,也唯有讓生活繼續下去。

此路不通。

就偏要走出一條路來。

正如,爆破工人陳年喜一句詩:

再低微的骨頭里也有江河

我選擇爆力,劈山救母