在文字中證道。——唐淚

猶記得一件事。

張學友第一張唱片《Smile》大賣二十萬張,他都又等了三個月,才敢辭去航空公司的工作。

所以除了極少數(shù)人,包括娛樂圈也一樣,很少人不為錢而忙碌和焦慮。

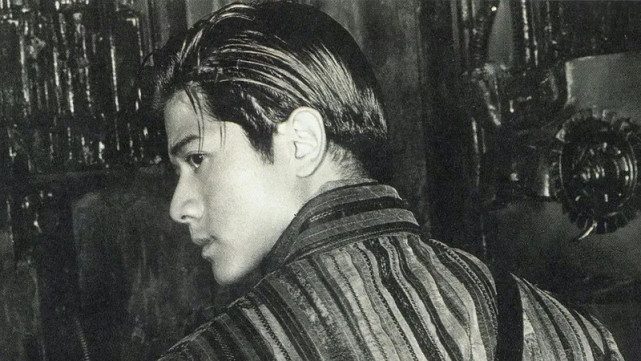

早期的郭富城也一樣。

比如未成名前,一場伴舞五百港幣,樂此不疲,二哥意外去世后,為了更好照顧家人,他曾經(jīng)有一段時間瘋狂接拍廣告。

這些東西,其實都是世間常態(tài)。

但在站穩(wěn)腳跟后,卻從來沒有聽他說過,接某部電影,片酬幾何。

甚至關于郭富城片酬的報道都罕見。

慣常見到的,是談劇本不談片酬。

他底氣何來?

唱片銷量其一。

1990年到1991年,首發(fā)三張唱片,單張銷量全部超過百萬張。

1992年回到香港,發(fā)舊歌精選集和首張粵語專輯,據(jù)當年媒體報道,皆沖破三十萬張銷量。

而就粵語歌壇的銷量爭鋒來講,香港IFPI銷量冠軍周數(shù)據(jù),他以29周冠軍、147周在榜的數(shù)據(jù),在所有香港歌手中,僅次于張學友。

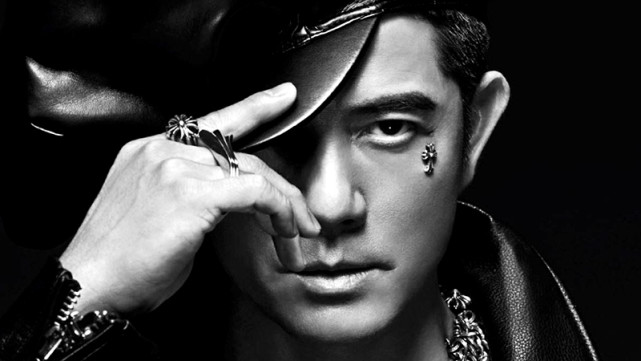

肖像印刷品銷量其二。

1991年到1997年,連續(xù)七年奪得印刷品銷量冠軍,期間發(fā)行了五本個人寫真集,每一本的銷量都沖破百萬冊,1994年有媒體報道,其寫真集的累計版稅,足可抵他三部電影的片酬。

廣告代言其三。

從1990年直至今日,郭富城的廣告之旅就從來未曾停歇。

三十年超過四十個廣告代言,其中包括謝瑞麟珠寶、百事可樂、自由2、美特斯邦威、與狼共舞及浪琴、電訊盈科、肯迪文等多個知名品牌,其代言密度和力度,冠絕整個娛樂圈。

個人演唱會其四。

毋庸諱言,四大天王都早已過了在樂壇的巔峰期。

歌神也好、舞王也罷,在今天都會出現(xiàn)叫座力減退的情況,甚至他們那一代的歌手,絕大多數(shù)都已經(jīng)不再有舉辦大規(guī)模巡演的能力,這是一個不爭的事實。

但如果對演唱會市場有足夠的了解,會明白一個概念,這些頂級歌手演唱會,其實并不是依靠常規(guī)模式的售票去實現(xiàn)盈利,尤其是超大規(guī)模的巡演。

以四大天王為例。

張學友以789場排、郭富城416場、劉德華401場,最少的黎明320場。

早期不談,在他們的職業(yè)生涯中后期,其實都是廣告商贊助模式,也就是各種冠名合作,比如郭富城合作的百事可樂、舒適堡,幾乎全程贊助了他的演唱會,在后期則幾乎盡數(shù)采取臨時冠名方式,這一點可以在很多歌手的演唱會找到例子。

所以盡管很多歌手都出現(xiàn)售票不滿場情況,甚至出現(xiàn)大規(guī)模贈票現(xiàn)象,但根本無需主辦方和歌手去考慮和擔憂,這些東西其實都是由廣告商買單兜底。

換句話說,可以理解為一種商業(yè)互換行為,廣告商用冠名費用換取品牌曝光率。

歌手的底氣則在于知名度和演唱會質量,反而不需要考慮票房問題。

而據(jù)最新消息,郭富城已經(jīng)在計劃全新的世界巡回演唱會。

喜歡就去做,這也是另一種意義上的自由。

上述唱片、寫真、代言和演唱會,其實就是郭富城本身能力的輻射和證明,從某種意義上來講,他是一個“六邊形”藝人,幾乎沒有短板。

很多人其實都不會去深入了解自己不感興趣的人和事,這很正常。

但不正常的情況,是對自己不了解的東西下斷言,這就非常可笑了,尤其對于藝人的判斷更是如此。

絕大多數(shù)人對于偶像之外的藝人,都只有浮光掠影的印象,所以他們的結論毫無參考價值,而只有深入了解了作品,并且具備一定水準的鑒賞、審美能力,才能做出有價值的判斷。

這就是作品說話的真諦。

當然,除了舞步與顏值,郭富城的其他專業(yè)能力,都來自不懈追尋。

但他的天賦情況其實很驚人,幾乎任何一項能力,都會在潛心努力之后,有“脫胎換骨”般的進步和表現(xiàn)。

比如歌曲,撇開音色和天賦嗓音不談,但凡可以通過練習而提升的方面,他都取得了長足進步。

甚至你如果按照他唱片的發(fā)布順序去聽,會發(fā)現(xiàn)氣息、節(jié)奏、音準、假聲、顫音和咬字、共鳴等等要素,在每一張唱片中都能找得到進步。

又比如舞蹈,三年培訓班生涯打下了堅實基礎,后來甫一亮相就技驚四座。

再如表演,周潤發(fā)的點評很有代表性,你可以在他每一部電影中看到他的進步,這句話甚至適用于四年后的今天。

回到不為片酬接戲這件事情上。

郭富城在出道初期的片酬在兩百萬左右,到1998年的《風云雄霸天下》之后迅速沖高到頂層,2000年即以八百萬片酬接拍了《雷霆戰(zhàn)警》,隨后遭遇低谷回落。

到2009年的《風云2》回升到六百萬,2014年以三番主角身份參演《西游記之大鬧天宮》拿八百萬片酬,拍《踏血尋梅》、《道士下山》及《西游記之孫悟空三打白骨精》三部電影共收4500萬,2020年拍斷網(wǎng)時,媒體報道其片酬2500萬。

另外合作過的翁子光導演曾說,郭富城的片酬是香港頂級。

行內人的話,怎么也比坊間的揣測靠譜。

但上述媒體報道,或基本就是郭富城出道超過三十年,關于片酬方面的全部消息。

而更多時候見到的消息,是郭富城說,只要劇本好,片酬不是問題。

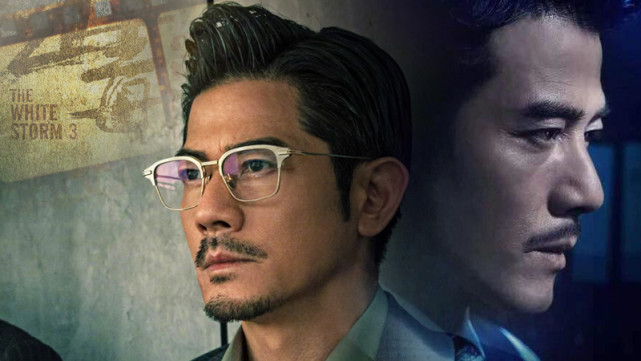

他的挑戲,從早期挑選類型和投資規(guī)模,到《父子》之后只問難度和深度,不再考慮類型和酬勞、投資量級等因素,其實是一個非常大的轉變,實質上意味著他從一個商業(yè)偶像,轉變?yōu)榱艘粋€純粹的演員。

他的追求,也從曝光率和商業(yè)票房,轉換到了作品品質、表演的突破和創(chuàng)造、創(chuàng)意上面。

恰如他拍《掃毒3》期間所言,在追尋一個新的電影角色。

就這種心態(tài),就尤其值得嘉許。

超常的“賺錢”能力。

永遠的“空杯”心態(tài)。

極高的天賦和堅定的意志力。

有真正的追求。

也對演藝事業(yè)有真正的熱情和喜歡。

凡此種種,就是“從來不為片酬接戲”的真諦。

但這條路,基本是他個人的“量身定制”。

換一個演員,根本走不通。