凱莉·雷查德的電影中總能頻繁出現各式流浪者。這些流浪者往往游離在主流認知之外過著離群索居,無依無靠,無人傾訴的日子。

這種看似脫離世俗軌跡的生活,表現出流浪者們對內心某種觀念的篤定,與常人相比,他們的愿望和行動具有單純性。

美國商業片通常在影片中設置一個具有行動目標的主人公、至少一個能引發緊張情緒的困難,且在影片最后這些問題能被主人公巧妙化解。

而低成本的每個獨立影片通常和具有“藝術性”的歐洲電影相似:聚焦人類生命困境,非正義和不平等現象、人的異化狀態、人與人交流的障礙……他們更強調現實而非虛構的故事。

盡管在大片和昂貴影星主宰的好萊塢世界里,獨立電影屬于弱勢,但獨立電影的簇擁者認為獨立電影代表藝術自由和思想的多樣性,他們有責任講述成年人的情感世界和人生思考,而非以漫畫書式的敘事方式攫取觀眾口袋里的金錢。

凱莉·雷查德在她的電影中為“流浪者”傳遞了他們的人生困惑,對“流浪者”的人生困境進行寫照,這一視角在美國電影并非主流。

流浪者的個體感受

作為一名曾經親歷和觀察流浪生活的作者,凱莉·雷查德的身上有太多的流浪故事。她的早期作品常常借“流浪者”之口講述她曾體會的流浪生活和真實感受。

凱莉基于自己的生活成長背景,與杰西·哈特曼合作完成《野草蔓生》的故事。

片中輕松幽默的對白和女主輕盈自如的肢體動作讓人聯想到法國新浪潮電影的自由與肆意。男女主古怪而迷人的氣質和片中戀人逃亡的情節的糅合是凱莉基于90年代的流行風潮而加入的流浪故事橋段。

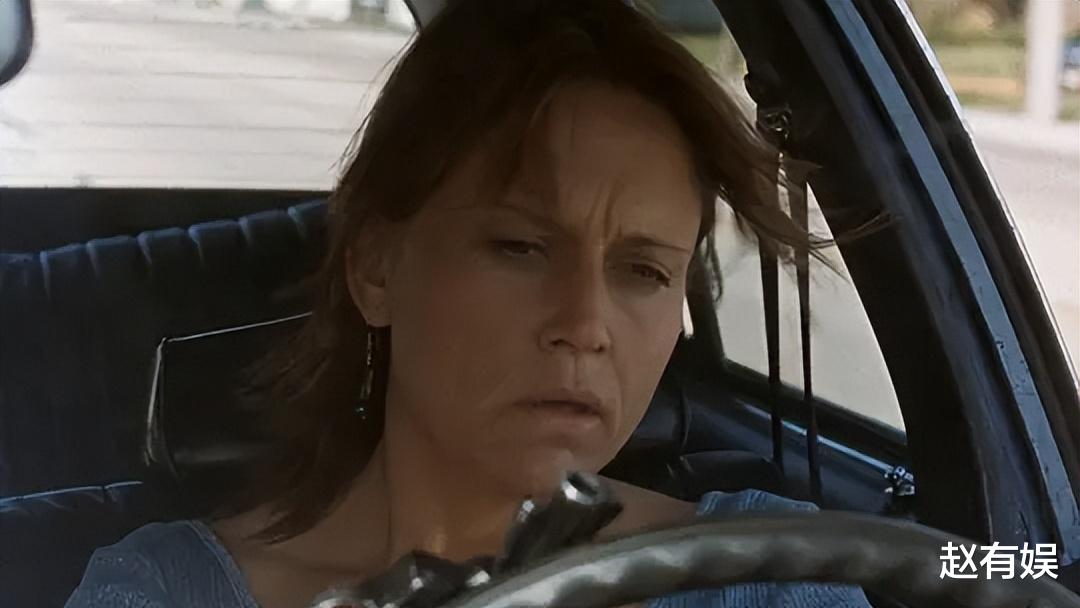

故事主角柯成長與混亂的街區,年幼時母親不辭而別使她極度缺乏安全感。因此,她嘗試抓住每個有可能改變這種不安的“機會”——柯在收到丈夫的情書后不假思索答應了求婚。

在順理成章成為一個家庭主婦后,柯仍然無法明確生活的目標,常常懷疑生活的意義,只能終日在家中和小鎮閑晃。

一次酒吧小酌,柯與李偶然相遇,柯相信他們世上唯二孤獨的倆人,因此選擇逃離家庭和李在一起。

在槍意外走火后,這兩個“通緝犯”只能躲在小鎮某個破舊的汽車旅館,每日為生存和躲避抓捕而膽戰心驚。

但這段策劃離開小鎮的逃逸時光卻讓他們的生活充滿動力,而最終他們所面臨的現實問題是無法支付過路費而必須折返。當得知被誤殺的居民安然無恙,兩人為此爭吵不休,憤怒的柯向李開槍揚長而去。

凱莉塑造的人物往往繼承了20世紀60年代作家凱魯亞克《在路上》中所描繪的青年人肆意狂飆的生活狀態。

在本片中,凱莉將柯塑造為這樣一個流浪者形象。柯渴望像其他青年人一樣拋棄主流身份走上流浪之旅,試圖“逃離”進新的領域放逐自我,尋找和重塑自己的精神信仰。這些青年人無一不對波普爵士樂陶醉,關注邊緣地帶的文化生活,執著向以基督教為主流思想的西方世界進行對抗。

一次意外,對家中和小鎮毫無歸屬感的柯,意外獲得一個可以讓所有人為之重視的身份——通緝犯,這個身份激勵她為每日的生活精打細算,為逃亡之路做詳盡規劃,盡管他們中途回自己家拿東西時看上去窘迫不已,但對于柯河李這是他們從未有過的“井井有條”的生活。

當“通緝犯”這一身份破碎,柯的逃離動作則失去了全部意義。此時此刻,身份歸屬和生活意義的未解題再次拋向柯,亡命鴛鴦分道揚鑣的結局使柯剛剛重建的信念頃刻崩塌,她再度迷失自我。

難以解開生活之困的命運循環貫徹凱莉的影片中。除了柯,警探父親亦難以解開生活之困。作為丈夫他的妻子不見蹤影,作為爵士鼓手他忙于工作不再打鼓,作為警探他丟失了自己的槍,作為父親不知女兒為何失蹤……面對這些迷題,警探父親看似溫吞和低效的行動向觀眾傳達出他早已習慣這個處境的信號。

無奈與接受是所有人的現狀。影片最后,掉落的槍暗示一切回到原點,柯又回到原來的身份——普通的家庭主婦。

觀眾可以預見,柯可能需要回到家中向孩子、丈夫和父親對她的失蹤行為道歉。不論最終是鋃鐺入獄還是繼續做一個普通且孤獨的主婦,她都將會和父親以及所有普通人一樣,接受來自命運的戲弄。

凱莉并未給予柯如同《末路狂花》的女主們一般自我覺醒與徹底抗爭的命運,她以柯的境遇冷靜講述了一個事實——九十年代多數女性即使萌生了逃離家庭的想法最終也會因為各種原因不得不回歸。

柯的逃離以及最后一槍的反抗不會解答她的任何困惑。心靈的迷失使得柯成為徹徹底底的流浪者。

此外,凱莉還在影片中關注美國社會中下層市民的“墮落”,聚焦社會經濟與人的命運的關系。

《溫蒂和露西》是凱莉·雷查德與雷蒙德共同編寫的劇本,這部電影講述了一個在“流浪”途中的中下層的白人婦女是如何淪為一個真正意義上的流浪者。

故事主角溫蒂得知阿拉斯加罐頭廠招工的消息后被西部吸引,她希望這份薪酬可以解決自己的燃眉之急。

驅車去往工廠的路上汽車發生故障,溫蒂不得已被困在俄勒岡州的小鎮。修車后身無分文的溫蒂情急之下去超市偷拿狗糧給自己的小狗露西,溫蒂因此被店員抓獲送往警局。當溫蒂從警局出來回來找狗,發現露西已被人收養。

在這個小鎮經受極度恐懼和不安的溫蒂確認露西有了更好的歸宿,選擇獨自離開。放棄露西是他們的唯一活路。

溫蒂和小狗露西共同面對“難以解決的生存困境”的情節與意大利新現實主義電影異曲同工。他們選擇講述凋敝的經濟狀況下的普通人的故事,聚焦在艱難環境下茍且生活,仍保留一絲善良的普通人。

《風燭淚》中遲暮老人想要托付愛犬而未成,《偷自行車的人》爸爸偷自行車想挽回工作……這些被逼入絕境的人所做出的舍棄與掙扎的故事刺痛著觀眾。

在《溫蒂和露西》,凱莉始終用最平淡的敘事節奏講述溫蒂在流浪途中面對窘境時被迫展現的堅韌,沉靜地釋放溫蒂不斷下墜的失落情緒。

凱莉通過溫蒂的為人處世、電話聯系等細節隱晦呈現溫蒂平庸的社會背景和疏離的親緣關系。

與此同時凱莉揭示了普通人在美國社會生存的某些現實情況:一名竭力改善生活的普通人被逐漸滑坡的經濟推向流浪者群體,被迫展開居無定所的流浪生活。

并非所有的流浪者都能做到安然步入流浪生活軌跡,憧憬自由無拘無束的流浪之旅。

凱莉借溫蒂之身講述了流浪生活中的“歧路”,與流浪者不為人知的脆弱一面。溫蒂因汽車送修只能在樹林里過夜的情節表現了流浪者看似堅強實則脆弱無助。

溫蒂本只想在找個地方勉強睡一覺,卻被一個精神瘋狂的流浪漢吵醒,這名瘋狂的男子喋喋不休地抱怨權力,咆哮痛恨被人視為垃圾。

對流浪生活恐懼與眼前這名失控流浪漢的雙重攻擊使得溫蒂情緒崩潰。在被迫成為流浪者多時,她隱匿的情緒終于爆發。

在這一情節凱莉暗示溫蒂極有可能淪入與那位瘋狂流浪漢的相同的生存境地。不論在何種制度與社會,一個人如若沒有足夠儲蓄,沒有合適的工作機會維持溫飽,也沒有能力支付居所遮風避雨,家人朋友也未即時及時予以關心幫助,更重要的是,當社會機制未發揮它應有的效力時,只會出現越來越多的流浪者。

凱莉·雷查德注重運用冷靜且不渲染情緒的手法捕捉那些看似平淡的生活過場,刻畫被迫處于社會邊緣的女性的不幸遭遇。

影片并未用超然的道德角度評判這位行竊的女性。在這部貫徹寫實美學的影片中,凱莉選擇聚焦于個體感受:當人們帶著破碎的心情和致命的痛苦不得已踏上流浪旅途,面對困境時他們往往無能為力。

流浪者看似自由自在,無所牽掛,但卻無法排解內心的孤獨。

不同的是,這一次凱莉在《溫蒂和露西》的故事中所塑的角色故事,巧妙呼應同年的金融危機背景下美國經濟受到重創,大批美國人失業的社會現象,據此凱莉在影片中再次映照了美國中下層白人群體的精神危機。

流浪者群體的懷疑

在目睹了美國政治經濟的頻頻狀況對普通人的生活頻頻帶來沖擊的情況后,凱莉·雷查德對于美國朝令夕改的經濟政策帶來的不安不斷增加,進而選擇更直接的話題表達自己身為女性流浪群體一員的顧慮,同時傳遞自身作為“流浪者”的懷疑。

凱莉和雷蒙德合作編劇的《米克的近路》取材于俄勒岡州一位婦女的日記,這是凱莉首部不以當代為背景的電影。

凱莉·雷查德過往的影片中“一直駛向西部的車”,在這部影片終于抵達了西部。片中,凱莉的流浪者不再以個體身份出現,她選擇觀察流浪群體中某一角色,并通過這一角色串聯起流浪途中不同人物的背景、故事、面貌,身為主角的流浪者也在流浪途中反復面對外界的重壓,完成自省,從而達到精神的醒悟。

凱莉通過歷史情境、題材,反觀當前復雜的社會圖景下流浪群體的處境。《米克的近路》講述了向西遷徙流浪的移民們在荒野中對“命運岔路”的故事。在極端惡劣的自然環境下,這群移民不得不面對自然和人帶來的諸多不確定性因素。

為了盡快抵達移民地,他們聘請向導米克引導方向。隨著旅途不斷深入荒野腹地,水源緊張,馬車報廢,移民者間產生爭執,他們對向導米克的信任產生動搖。而此時,一名沉默寡言原住民的到來破壞了車隊內部的信任與話語權天平。

車隊的男人們無法判斷原住民是否是引導他們抵達終點的救星。面對原住民對車隊生存可能產生的潛在威脅,車隊內部意見不一,強烈的懷疑情緒彌漫著整個車隊。荒野之下,移民們陷入了對群體的信任危機。

自大且喋喋不休的米克作為向導丟失眾人的信任;看似掌握決定權的男人們對旅程的進展毫無把握,只是做著無用的爭論與猶豫。凱莉將艾米麗塑造為理性、勇敢、智慧的女性。

凱莉·雷查德對孤獨的寫照早已不再停留在個人,她通過敘述移民群體對自然的恐懼以及移民群體試圖抵御未知危險而手足無措的窘迫讓觀眾知曉了這樣一個事實:不論是身處城市還是自然,無論是獨行還是在群體之中,人無法逃脫孤獨,身體和精神始終有一個在流浪。而這流浪者這一群體的內在危機也早已擴散為在此社會、體制、環境下所有人的危機。