貓王為什么叫貓王?有一種說法是他早年的外號叫南方山貓,因為他演唱的時候就像一只公貓,會吸引很多母貓為他瘋狂,所以被稱為貓王,但似乎只有華人社會比較喜歡叫他貓王,西方國家通常直接稱呼他的名字艾維斯。我在網絡上看到一篇《貓王艾維斯》的評論,把本片歸類為歌頌偶像明星,這樣的言論顯然小看了貓王的影響力,因為他的地位早已超越所謂的偶像明星,不但被認為是搖滾樂的先驅,甚至已經成為美國文化的一部分。

電影產量極少的大導演巴茲魯曼,擅長音樂歌舞類型的作品,總是以節奏快速、音樂性豐富著稱,加上亮麗奢華的服裝場景,以及炫麗繽紛的視覺效果,加上招牌的蒙太奇拼貼影像美學,常常把電影拍成一部超大型的MV,優點是視覺聽覺都能產生震撼力,缺點是故事細節容易過于零碎,但無論如何,《貓王艾維斯》依然是巴茲魯曼的風格展現,同時這位導演的電影還有一個特色,就是喜歡以第三人稱的角度去描寫主角的經歷,所以這個貓王的故事里面,并不是透過貓王自己來講述他自己的故事,而是透過貓王經紀人的角度來講述貓王的一生。

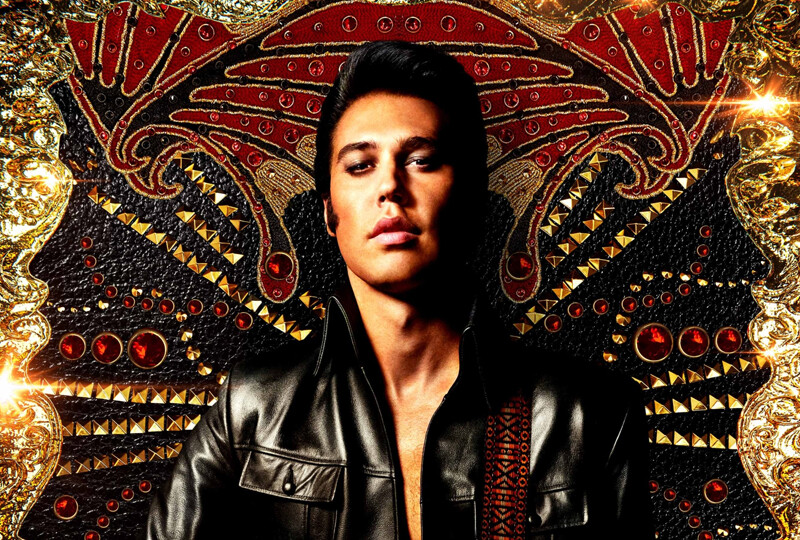

男主角奧斯汀巴特勒長得不像貓王,但透過扮相輔助,加上龐大的演員氣場,讓貓王形象重現大銀幕,雖然貓王演唱時候的招牌抖腳動作被他演起來稍嫌浮夸,但是原版貓王的舞臺爆發力,根本是獨一無二,在這個時代應該沒有人可以百分之百模仿,所以男主角的演出有學到貓王百分之七八十的神韻,就已經不簡單了!至于另一位要角,就是貓王的經紀人,演出者是影帝湯姆漢克,此人唯利是圖,對貓王百般壓榨,整部電影就是看貓王與經紀人互相依賴又互相拉扯的關系,也借此讓我們看到一代巨星從成名到燃燒生命,又快速殞落的過程。

貓王在42歲就死于心臟病,本片的觀點比較傾向于經紀人的過度壓榨,讓他的體力與內心都產生極大的壓力,導致用藥過度,搞壞身體,但其實放眼古今中外,這種傳奇性比較高的人物,有很多都是不長命,他們來到世界上,彷彿是帶著一種改變世界的使命,等到完成任務之后,就像一顆流星一樣殞落,只留下那些世代相傳的事跡讓后人憑吊。

其實貓王最紅的五六十年代,有很多人并沒有太珍惜他,因為當時的美國社會,種族問題嚴重,黑人與白人更是壁壘分明,但貓王身為白人,卻把黑人的音樂文化融入在他的作品當中,堪稱是美國最早打破種族藩籬的藝人,卻在當時飽受非議,甚至因此被扣上一些傷風敗俗之類的莫名其妙罪名而遭到逮捕,但那些以道德為名的歧視才是最荒謬的事情,歷史也終于還他一個公道。

只是貓王辭世已經數十年,世人對族群問題,以及搖滾樂與流行文化的眼界,似乎沒有進步太多,很多人依然以不知道怎么教小孩當成借口,把那些歧視與敵意合理化,而用各種方式挑戰那些錯誤的觀念,就是每一個世代的藝術家共同的使命!