戰爭已然過去,但是留在人們內心的創傷仍舊存在。光影見證了一個個堆尸如山的孤獨魂靈,也控訴了十字架下的烽火硝煙。

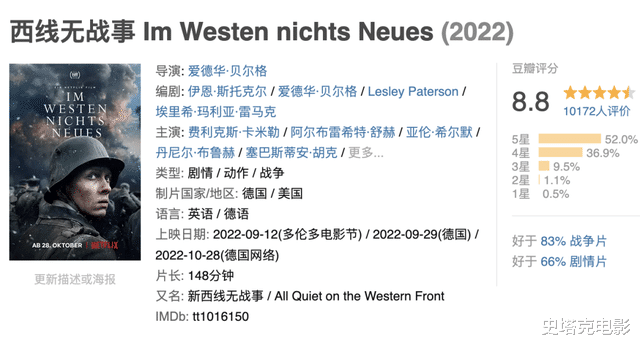

電影《西線無戰事》上線之后,在豆瓣上,拿下了8.8分的好成績。

主人公是一個小兵,但導演竭力展現的主題。

早已經超越了一般的戰爭場景描繪,而是給予了德軍上層陰謀家沉重的一擊。

即展現戰爭的宏大殘酷,是為了反對戰爭;

渲染人性的撕扯和掙扎,是為了反思和審視人性。

電影配樂大氣,畫面精致,是翻拍最為成功的戰爭片之一。

(配樂聽得我雞皮疙瘩起來了,年度最佳實至名歸 ,啥時候我們也能拍出這么牛的片子。)

01,小兵視角,以小博大。

其實,早在上世紀30年代,就已經有一部同名的電影《西線無戰事》了。

算是雷馬克小說最早改編的影視作品了。

但是在上映之后,納粹認為,這一部小說和電影,是“對世界大戰中的德國軍人的背叛”。

因此,這一部電影在德國也就被封禁了。

這時候,也就有人說了。

你覺得這個不好,那你拍一個試試。

新版的《西線無戰事》,就是德國和美國合拍的,輾轉了92年。

算是給觀眾們做了一個交代。

相比較傳統的大場面戰爭戲,《西線無戰事》是的切入點,是一位戰場上最普通不過的新兵蛋子。

主人公名叫保羅,是一位在校的大學生。

他陽光開朗,也有一腔報國之志。

當時的大環境,一戰爆發第三年,戰事吃緊,德國和英法等國家交戰。

為了招收到新的士兵,軍官們還以漂亮的口號,呼吁青年學生加入到戰爭中。

所以,電影中的幾位主人公,全部都是十七八歲的青年軍團。

和保羅相好的幾個學生,也都是陽光向上。

穿著“嶄新”的軍服(實際上是戰死戰友的),全副裝備。

他們遠離了家鄉和親人,滿懷希望,奔赴到了修羅場般的戰場上。

到了戰場之后,教官將他們訓練得“服服帖帖”,原本的理想和天真,也在一次次的槍林彈雨、血流成河中,消磨殆盡。

新兵們上了戰場,渾身哆嗦,想要活命,卻被子彈射中了胸膛。

為了不被殺,為了拯救隊友,自己就需要挺身而出,成為肉盾,拿起刀槍。

前一波戰士們倒下了,后一波戰士們輪番上陣。

幾組細節,無聲地控訴了戰爭的罪惡。

電影拍攝精致,配樂,美術渾然天成,幾組長鏡頭,隔著屏幕都讓觀眾們覺得震撼和真實。

電影以小博大,導演對于鏡頭的把控,主題的提純呈現,都堪稱上乘。

02,反戰主題。

西米諾導演,曾經說過,好的戰爭片,都是“反戰”的。

在觀眾們的印象中,似乎軍人就是鋼筋鐵骨。

在沙場上,有忍不住想要逃走的士兵。

即使保羅,也曾經膽怯害怕過。

對于戰士們來說,戰死沙場并不可怕,可怕的是看不到未來,無畏的犧牲。

一個個戰友們接連倒下,那些和他朝夕相處的孩子,也都是不足20歲的青年。

保羅刺傷了一個敵人,但是因為那個士兵死前緊緊拽著自己。

立場不同,但是卸下裝備,想要活下去的心沒有錯。

保羅逐漸變得冷漠,他開始反思戰爭的意義。

明明已經簽訂了休戰協議,但是在最后關頭,德軍軍官因為自己的不甘心,想要爭一口氣,無畏地喪失了更多士兵的生命。

在陰謀家的眼中,他們只是一個數字,死了一個,還有一波。

但是對于親人們來說,他們都是一生的所有。

悲慘激烈的戰場,無畏的死亡,諷刺了陰謀家口中的“偉大意義”。

也震撼了孱弱的生命描摹。

03,人性的回歸和自我救贖仍舊坎坷。

電影不囿于宏大場面的娛樂敘事,只討論人性的救贖和回歸反省,非一流導演不能為之。

激戰的壕溝,殘缺的街道,燃燒的房屋,都控訴了戰爭的慘烈。

戰爭沒有贏家,唯有和平和愛,才是人類永不褪色的主題和堅守。

戰爭的黑暗,終究無法遮擋住人性的光輝。

縱然尸橫遍野,但是對于彌留之際,對于家人親人的思念,對于光明和愛的憧憬,都沒有喪失。

保羅和戰友一起享受著“殘羹美食”。

即使是一個生雞蛋,兩個人也能夠直接分享,生吃下去都是一種享受。

保羅終究是沒有能夠活著回去。

當初,他看著戰友慘死戰場,拿下他們的掛牌,作為最后的紀念。

如今,也有下一波新兵蛋子,拿下他的掛牌,寓意雋永。

愿再無戰爭。