”給狗扔一塊肉,肯定會被叼走;

給人一點權力的話,他會變得野蠻。“

正面戰場的血雨腥風,敵后的暗潮洶涌。累累炮灰下,掩蓋著的,是一個個哀怨的靈魂,一波犧牲,一波再上!

誰來為戰爭的后果買單?

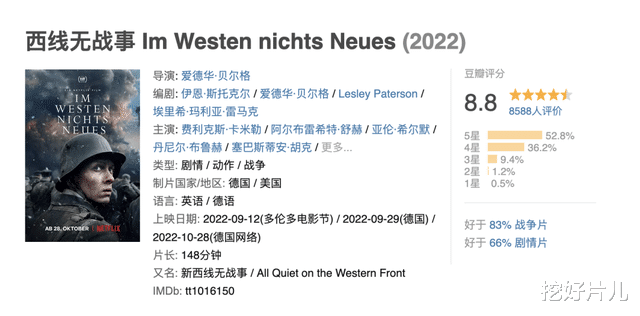

電影《西線無戰事》登陸到了奈飛,也引發了很多觀眾的反響。

如今,這部電影在豆瓣上的評分,高達8.8分,封神了。

連看三遍停不下來。

但是在挖片君看來,這個成績還是低了,在這幾天口碑發酵之后,9.2分應該是比較公平的成績。

這也算是《1917》之后,最好的一部戰爭片了。

電影長達148分鐘,幾乎沒有浪費的鏡頭。

而最為精華的部分,在前十分鐘。

故事剛開端處,一位叫做海因里希士兵,和同伴一起作戰。

槍聲響起,同伴被炸死了。

當他看向戰友的時候,他也被戰爭奪去了生命。

而到了另外一個鏡頭,才是主人公保羅出場的時候了。

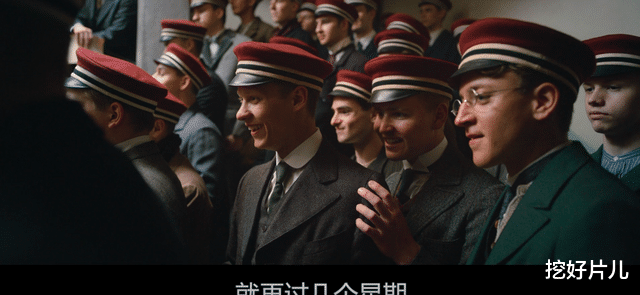

看上去不到20歲的小伙子,還在上大學,他的同學們都說他是“媽媽的寶貝”。

看起來陽光帥氣,乖巧上進,他馬上就踏上了殘酷的戰爭之路。

德國上層軍官,在招兵現場,激情澎湃的演講,熱血青年們的報國之志被激起。

保羅也加入到了戰爭中,成為了一名小兵。

體檢完畢,在分配軍服的時候,他高興地說自己都等不及了,想要穿上帥氣的軍裝。

他看到自己的軍服上面寫的是“海因里希”的名字,很納悶。

覺得這是軍官拿錯了。

而軍官卻不以為然,只說這件衣服和別人的尺碼不匹配,就是保羅的。

直到這個時候,觀眾們才恍然大悟——

保羅的命運,在冥冥之中,和那個叫“海因里希“的年輕士兵有所牽連。

眾所周知,一戰期間,為了擴充兵力,德國曾經招收了很多的年輕孩子加入戰爭。

和車轍一樣,一批倒下,一批接著上。

而保羅,拿到的是犧牲了的海因里希的衣服。

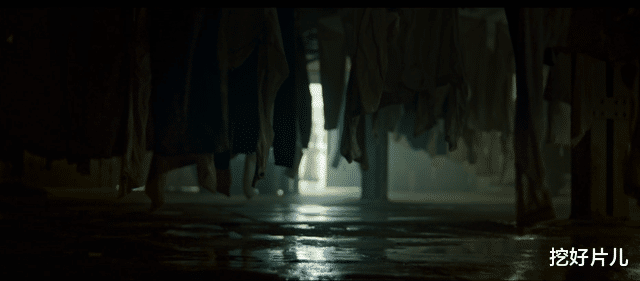

因為一批又一批的戰士們輪番上戰場,軍需物資跟不上供給。

于是,他們將戰死士兵的衣服脫下來,重新消毒殺菌,給下一批學生兵穿。

有幾組鏡頭,讓人感到窒息。

堆積如山的尸體;

擺放雜亂的棺木;

被鮮血染紅的洗衣房;

晝夜不停的縫紉機,都可以看到戰爭的慘烈。

沒有正面呈現,卻在細節處直逼人心。

男主角保羅拿到了海因里希生前的軍裝,因為疏忽大意,沒有撕掉標簽。

軍官知道后,隨手撕掉了,把寫著士兵名字的標簽扔到了地上。

就在那個地方,還橫七豎八地躺著很多標簽,就像是來不及處理的尸體一樣。

再加上震撼大氣的配樂,一如既往的冷色調、低飽和度色彩,讓人覺得壓抑。

短短幾分鐘,戰爭的緊迫性,都呈現出來。

懷揣著報效國家的熱情,可是上了戰爭之后,保羅的想法,慢慢發生了改變。

前一秒,還在和士兵們一起吃東西,一起插科打諢,下一秒,子彈飛來,戰士們就倒在了地上。

一位士兵,實在被嚇得不行了,想要逃出戰壕。

緊接著,就被子彈射穿了胸膛。

保羅感到害怕無助,他收集著死亡士兵的遺物,撕心裂肺的痛。

保羅目睹了身邊一個個親近的戰友死亡,他上戰場之前的笑容,再也看不到了。

戰爭是無情的,將很多的年輕男孩,送上了殺戮現場。

死亡,也在摧毀著青年們的理想,讓他們改變自己,成為了殺人機器。

或是殺人,或是被殺。

《西線無戰事》以保羅的前后轉變為引子,呈現出了戰爭中普通士兵的無助和凄涼。

具有濃濃的反戰意識。

終于,軍官領導簽訂了停戰協議。

戰士們似乎能夠松一口氣。

保羅也和自己的好友,準備回到家鄉。

然而,就在大戰結束前的半小時,德國軍隊高層因為不甘心成為失敗的一方。

號召士兵們發起了最后的攻擊。

他也深知,最后一搏,只會有更多的犧牲和死亡,徒耗生命。

但是就是為了自己的一口氣,又白白搭上了無數士兵們的生命。

在戰爭面前,士兵們似乎只成為了一個符號,一個數字,和一個標簽。

片子中有一句臺詞是——

”給狗扔一塊肉,肯定會被叼走;給人一點權力的話,他會變得野蠻。“

一位士兵,因為不滿這樣的命令,還被他們殺害。

而保羅,也從之前的滿懷信心,成為了一臺沒有靈魂的殺人機器。

冷漠,自私,而又無可奈何。

戰爭,是真的可以將人變成鬼。

電影兩個半小時,沒有煽情的橋段,卻讓人感到真實和震撼。

真正的戰爭就是這樣。

在以往的戰爭片相比,《西線無戰事》的主角,是一眾默默無聞的小人物。

他們沒有權力,只有服從的義務。

而這些小人物,往往是組成部隊的最基礎部分。

面對戰爭,說不怕是假的,個人英雄主義永遠都是虛的。

《西線無戰事》好的一點,就是用小人物的成長,來突出了戰爭中真正的人性和救贖。

看似激情澎湃,然而每個人都有怯懦,膽小的一面。

保羅犧牲之后,也有其他的士兵,在收集他的遺物了。

他倒下,如同他慘死的戰友一樣。

同時,這也意味著會有更多一批青年學生激情澎湃地到來,如同剛開場的他一樣。

前赴后繼,化作累累的“標簽”,悲哀的“為國捐軀“。

148分鐘,他是主角,但這標簽,也是他唯一留在世上的證據了。

輕輕擦拭,保留戰友最后的尊嚴。

或許。

在野蠻的戰爭屠殺場上,還有些許文明的微光存在,那便是——人性。