在影視作品中,主角個性的設置是影片故事展開的合理性出口之一,吳京導演的電影三部曲《狼牙》、《戰狼》、《戰狼2》都以“狼”這一關鍵詞作為電影題名,在影片中也無不以“狼”的性格和內涵將人物與故事串聯起來。

從《狼牙》里“孤狼”阿布到《戰狼》系列中的“頭狼”冷鋒,角色和劇情都完全變了,但角色那像“狼”一樣的個性卻在有保留的改變下繼承了下去。

而其中角色個性的何處保留何處改變則是吳京在這幾部作品中特別需要關注的思考顯現,如何通過改變角色但保留個性的同時創造打動人心的節目效果,就不得重新不考慮個體與集體的倫理定位。

電影中所塑造的藝術真實是現實存在的一種抽象反映,電影中的角色也是如此。每個在現實中的人都有屬于自己的身份,每種身份都蘊藏著相同與不同的辯證統一。

對個人來說自身的個性是一種最富有特殊性的色彩,并通過個體的言行舉止展現出來,但是有時過于張揚怪誕的個性卻會背離自己的社會身份而造成一種倫理意義上的疏離感,讓個性符合身份內在的規定性,或者說符合身份的普遍價值性訴求是每個社會人要思考的最基本處世之道。

每一個人、每一種身份的背后都承載著普遍性價值和倫理意義,這是人倫關系、人倫規律的客觀要求在具體個人、群體中的體現。

個人的個性是差異性的組成因子,而個人所在的組織或人與人間的聯系則是身份普遍性產生的源泉。

普遍性這種公共本質是人之所以為人的倫理本質,并以身份的形式表現出來。在傳統的中國文化中人們通常要求或認為一個社會中的他者要背負著一定與其自身身份相對應的倫理責任,即身份要符合人倫關系、人倫規律。

同時在看待社會身份所具有的普遍性時,必須要抓住身份所具有的特殊性和差異性,因為沒有差異性這一對立的前提所謂普遍性的統一也就無從談起。

身份的普遍性在不同的視角下也有不同的表現形式,其中就有“人性”和“物性”的區別,比如孟子就認為“人性善”為天而荀子則認為“人性惡”為己,這是因為他們判定的依據并不相同。

但在共通的方面,就是說在用倫理解釋身份的基本內涵的時候個體的復雜性和多元性并不會對最終定義造成質的變化,因為這是在追尋身份背后的普遍性價值訴求。

在倫理視角的注視下,當對冷鋒的”軍人”身份進行敘述時本質上就是在探討“軍人”的價值普遍性,這是客觀人倫關系對“軍人”這一職業的倫理訴求,這一普遍性價值訴求則是“保家衛國”。

冷鋒在以個人的方式體現著“人倫關系”對于軍人這一身份的訴求,但只有當冷鋒自覺意識到并以“軍人”的價值普遍性“保家衛國”作為自身行動的歸宿時他才能名正言順的承擔起自己的倫理身份。

倘若不是這樣,當冷鋒不能自覺認識到自身身份的倫理內涵也不能“保家衛國”為普遍價值踐行自己的使命時他就不能稱得上“軍人”這一身份。

甚至當徹底缺失了“保家衛國”這一價值訴求而付諸其他無關的個人訴求時既有身份的倫理性就徹底消解了。

電影中的角色在藝術真實中依然也需要訴諸現實邏輯,所以將倫理性分析照進影視人物的身份內核是一種有益的嘗試,這種方式讓我們從一種新的角度來理解影片中的人物定位和內涵。

在吳京執導的第一部影片《狼牙》中的主角阿布和影片《戰狼》系列中主角的冷鋒擁有著截然不同的身份,但是他們的個性卻有很多相似性,在自導自演的作品中保持角色倫理身份轉變下人物個性的相似性可以理解為是一種導演個人性格的流露。

在另一方面,如何表現身份差異并讓身份符合人物定位則要考驗導演對人物的思考程度。在分析現實人物的身份時不能離開他所處的社會環境,分析影視作品中的人物身份時則不能不考慮他出鏡時的場景布置。

在《狼牙》阿布初登場時著便裝出現在常見的室內場景中,給觀眾一種日常生活的感受且通過這并不能推導出人物的身份還需要繼續隨著畫面的開展來解讀,而冷鋒登場時的身份則是讓人一目了然了,冷鋒身穿著迷彩服披蓋迷彩偽裝頭戴軍帽持狙擊槍出鏡,讓人很難不把他的身份和軍人聯系在一起。

這種開門見山式的鏡頭運用使得觀眾更容易接受劇情的展開和對人物身份的認可,但是對人物身份迷底的戲劇性詮釋則不免有所損失。

在《狼牙》中觀眾對阿布的身份的揭開則要等到出場五分鐘后了,當阿布孤軍突入黑老大的藏匿之所時觀眾才能將殺手或者刺客的身份同阿布聯系在一起。

從浪人阿布,到軍人冷鋒,兩部主角的問世時間間隔了七年,這七年也帶來了吳京自《狼牙》之后的對影片執導思考的最大改變,主角身份的轉變。

不同的倫理身份在理論上可以對應完全不同的故事,故事發生的場景、時間、以及一同參與的人物都會發生改變。

在身份設定的作用下,殺手與刺殺對象接觸是主要矛盾,軍人與敵人接觸是主要矛盾,在這種矛盾的移換之下哪怕表現形式相接近電影的故事內涵也必然隨之發生改變。

在《狼牙》和《戰狼》中都有著同樣的復仇主題,阿布是為了有恩的護士以一己之力向毒販馬爺復仇,而冷鋒則是為了犧牲的戰友向越境毒販所雇傭的殺手復仇。

在這同樣的復仇行為背后卻有著不一樣的倫理支點,這種差異的產生源自人物身份背后的認同標準的不同。

對于以一名浪人身份在社會上行刺的阿布來說,一般的社會倫理并不是他所要背負的東西,他只為了自己的信念而活,所以在這孤狼式的標準下哪怕阿布的武藝再強最終也難逃寡不敵眾的死亡結局。

而這種結局很容易的就能被觀眾所接受。因為當阿布脫離了既定的社會倫理身份和社會聯系僅以一名浪人的身份面對罪惡時就不免采取不受控制的暴力手段來解決問題,因為在這時社會的法律和規章與他的浪人身份并不相符,同樣的這種不受控制的暴力最終也只會反噬他自己。

阿布的刺殺逃避了社會倫理中的正當法律流程屬于是典型的私刑,無需合法的審判阿布自行以暴力裁決問題,同樣阿布也需要為自己的行為獨自承擔所有的代價。

而同樣的復仇行為在《戰狼》中由于角色倫理身份的不同展現出的觀眾認同也就并不相同了。

吳京在《戰狼》中飾演的冷鋒是一名軍人,軍人以服從命令為天職,其行為邏輯是以軍隊組織的命令為基點。

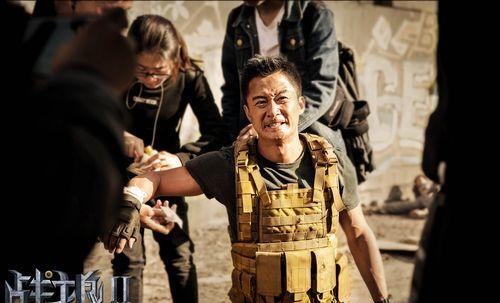

在《戰狼》中冷鋒接到的命令是依法逮捕持械的境外毒販,而且是在國內展開行動,塑造這一場景就確立了冷鋒“保家衛國”的神圣立場,賦予了冷鋒面對持械毒販時可以采取強制手段的倫理支撐。

影片的最后冷鋒在國境線內擊殺了殺害自己隊友的境外雇傭兵,同時在國境線內成功抓捕了跨國販毒集團首腦敏登,維護了祖國安全也完成了一次合法合規的“復仇”。

在影片中對“國境線”的特殊強調可以看出吳京為了維護主角冷鋒其“軍人”身份背后倫理正當性的良苦用心和獨特思考。

對比《狼牙》中所塑造殺手的阿布,肆意的暴力和隨心所欲的行蹤是阿布的特征,而冷鋒的行動則處處處于合法合規的范疇之內。

阿布可以只身游離于社會規則之外,不論是偷偷過境還是闖入寺廟砍下毒販馬爺的頭都說明了這點,而冷鋒則步步小心面朝國境線完成自己的使命。

同樣面對毒販,同樣為了復仇,同樣使用暴力,但浪人刺客阿布和臂掛“中國人民解放軍”臂章的軍人冷鋒的行為背后有著完全不一樣的倫理內涵。

他們根本的不同是身份的不同,而要維系這種不同就必須時刻保持身份背后的倫理訴求。

在現實生活中遭遇身份倫理層面的認同危機時會讓在危機中的一方產生焦慮、和迷茫以至于抑郁,而影視作品中的人物遭遇觀眾的認同危機時則會讓電影的劇情垮掉,電影的故事性遭到消解,通俗的來說就是變成一部帶有硬傷的爛片。

現實中的社會人可以在遭到認同危機時及時改正自己的行為回歸正軌,而已經在院線上映的電影中的人物遭到觀眾認同危機時就難免覆水難收,所以導演在打造一名主要角色時會再三思考人物身份背后的倫理支撐是否足夠到位。

這也是為何吳京如此強調《戰狼》中“國界線”這一存在背后的原因,因為當軍人吳京失去了背靠祖國的國界線他的暴力行為便失去了國家和法律的依靠,就會向刺客阿布一樣成為游離在社會既定身份之外的“浪人”。

這種對倫理身份的強調與重視塑造出了《戰狼》中可以打動人心的軍人冷鋒形象并使其完全區別于《狼牙》中的浪人阿布,哪怕他們的行為和動機有著共同之處,但觀眾對兩者的評價已經發生了質的不同。

這種人物身份的蛻變是《戰狼》中樹立的最大亮點之一。