“迷霧劇場”前身為“奇懸疑劇場”,愛奇藝2018年推出的懸疑類型劇場。

到了2020年,這一劇場正式迎來了全新升級,就改名為了“迷霧劇場”。當然,不僅僅是改名如此簡單,而是整個內(nèi)容質(zhì)量的提升,對標的就是美劇,主打精品化內(nèi)容。

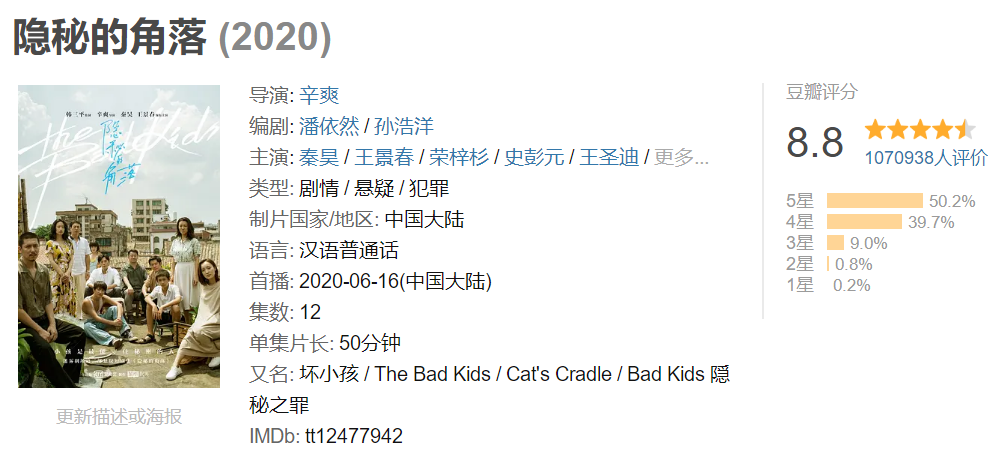

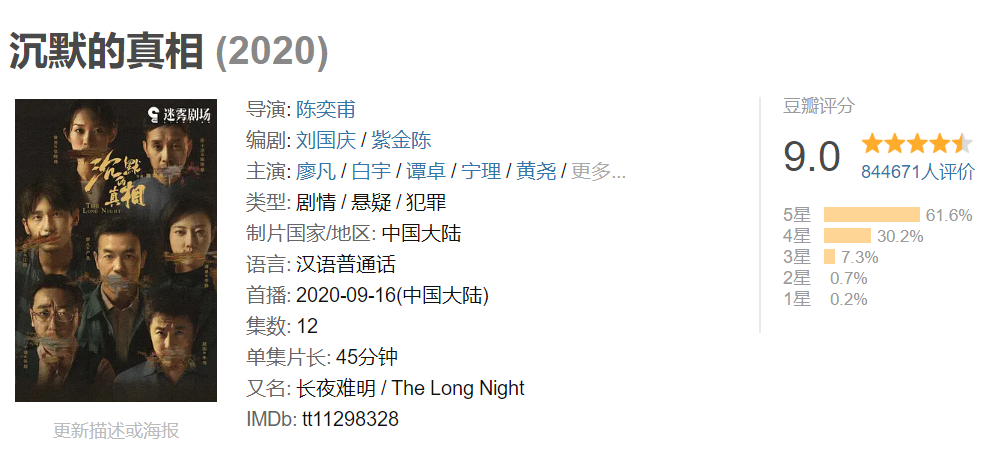

的確在升級的首年爆款不斷。最為大眾熟知的自然是《隱秘的角落》和《沉默的真相》。讓“迷霧劇場”在整個夏天刷屏,一直到了秋天。

不得不說,“迷霧劇場”這一番升級升對了。

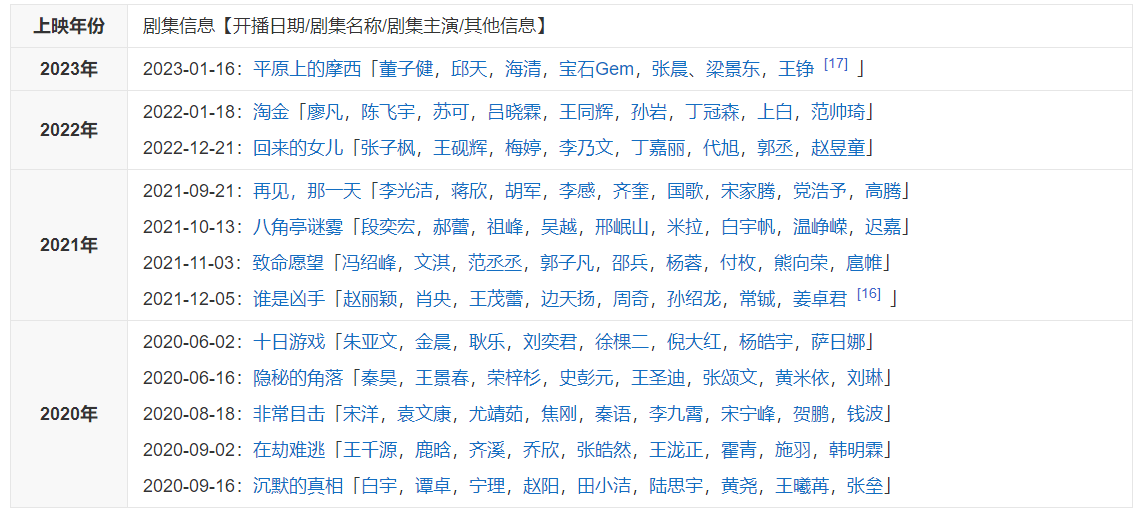

當然,并不是每一部作品都能夠大爆的,就像《非常目擊》《在劫難逃》,就反響平平,而這還是與劇作本身的質(zhì)量密不可分的。

“迷霧劇場”高開高走,讓整個業(yè)界刮目相看,助力平臺在激烈的競爭中脫穎而出。

就像每一部劇不可能都火爆一樣,迷霧劇場也并未能持續(xù)高走,2021年、2022年,“迷霧劇場”都維持著低迷狀態(tài),兩年時間一共六部作品,豆瓣超8分的作品再也沒有誕生過,自然口碑爆款也不復存在。讓大眾一度懷疑“迷霧劇場”是否降質(zhì)了。

另外也可以看到,“迷霧劇場”也是放慢了腳步,要知道推出首年短短四個月時間就有著5部作品,而此后的兩年也不過才6部作品。不管是數(shù)量,還是質(zhì)量,“迷霧劇場”都降了,這并不是好現(xiàn)象,尤其對于質(zhì)量來說。畢竟“迷霧劇場”主打的是精品,可是如今精品不再,難以維系長久發(fā)展。

在大的類型之下,“迷霧劇場”也是嘗試著各種小類型題材,更加細分、聚焦,滿足了更多觀眾的觀劇需求,可是在內(nèi)容質(zhì)量跟不上的情況之下,“迷霧劇場”口碑日漸下滑。

2022年對于“迷霧劇場”來說是特殊的一年,開年一部作品,年末一部作品,更加慢了。

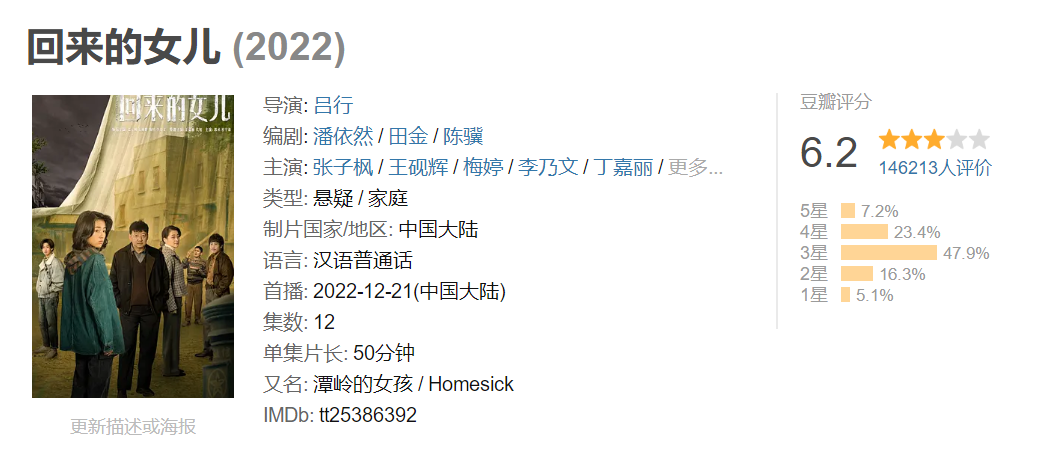

“迷霧劇場”背后的團隊也深知陷入了瓶頸期,想要打一個翻身仗。終于在2022年年末《回來的女兒》橫空出世,豆瓣開出了8.2的評分,成為了“迷霧劇場”的翻身希望。可是希望越大失望就越大,沒想到中途開始崩盤,一直到最后,豆瓣評分跌至了6.2分,整整跌了2分。

迷霧劇場錯失了一次絕佳的翻身機會。

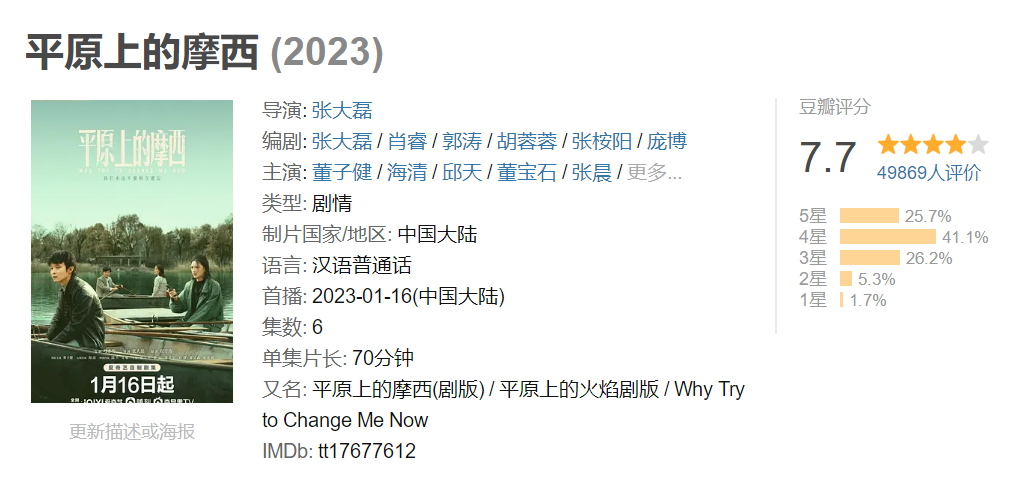

此后就到了如今的2023年,先是《平原上的摩西》,電影一次次撤檔改檔之際,電視劇率先上線。雖然評分不俗,差一點就破了8分,但是依然難改大的頹勢,整部劇播出期間毫無水花。

盡管你不得不承認,這樣一部文藝風極濃的懸疑劇確實有著自身的優(yōu)勢,滿足了部分觀眾的需求,可是終究能力有限。

如今迎來了年度內(nèi)第二部迷霧劇《回響》。

這是馮小剛執(zhí)導的第二部電視劇,妻子徐帆擔任策劃,當然也客串出演了一個角色,編劇也是原著小說的作者東西,攝影指導是趙小丁,美術(shù)指導是王競,都是業(yè)內(nèi)大咖。

或許對于趙小丁、王競有些陌生,但是一提起作品,那就一下子都熟悉了起來。

趙小丁可以說是張藝謀的御用攝影師,從《英雄》《十面埋伏》《滿城盡帶黃金甲》,到《影》《懸崖之上》《狙擊手》等,都是由他擔任攝影指導的。

而王競,先后擔任過《小歡喜》《知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦》《清平樂》《我是余歡水》《山海情》 等優(yōu)秀劇作的美術(shù)指導。

如此優(yōu)秀豪華的制作團隊,帶給我們的自然就是極致的電影級別視效感受。

從鏡頭設(shè)計到服化道,《回響》已經(jīng)證明了自己超豪華的制作班底的能力。

而演員方面,更是不用多說,宋佳、王陽、包貝爾、吳優(yōu)、朱雨辰、董潔、啜妮、侯雯元、劉冠麟、張國立、徐帆、張嘉益、黃軒、管虎等,每一個配角都是業(yè)內(nèi)頂級的演員。

馮小剛的號召力還是在國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的,畢竟從業(yè)近四十余年,影視圈的影響力是巨大的,積累的資源是豐富的。

如今合作的演員,演技都是無可挑剔的,實力派演員們都對各自角色人物進行了精彩詮釋和演繹。

可問題是對于迷霧劇場的懸疑劇來說,重中之重還是劇情故事。演員選對了演好了,只是成功了一半,另外在于是否會講故事,講好故事。

雖然編劇依然是原著作者,可是顯然并未能更好地影視化改編,而是沿襲著原著的模式和風格。

提起《回響》原著,也比較有意思。

東西按“案件線”與“感情線”推進小說,在奇數(shù)章寫冉咚咚的推理和偵破,在偶數(shù)章寫冉咚咚與文學教授慕達夫的婚姻危機,最后一章兩線合并。當一條線的情節(jié)跌宕起伏,另一條線的情節(jié)近乎靜止,但兩條線上的人物都內(nèi)心翻滾,相互纏繞形成“回響”。

實際上,東西原本就主要寫的就是家庭倫理故事的,但是為了有新意,于是就加入了案件線,讓兩線之間形成對比、呼應(yīng)。為了寫推理、心理內(nèi)容,東西更是惡補了這方面的大量知識,所以這本小說也是非常耗時費力,整整花了東西四年時間。

對于一部小說來說,這樣沒有問題。

可是對于一部電視劇來說,又是懸疑為主,迷霧劇場播出的劇,那么問題就大了。

畢竟影視作品不可能像小說作品那樣觀眾有著更大的自主權(quán),可以肆意想象、挖掘,而對于影視作品,又是短劇,都是在有限時間內(nèi)的觀看,甚至對于觀眾來說都是上下班途中的閑余時間觀看的,追求的都是短平快,更為直接刺激的內(nèi)容。

而縱觀以往那些火爆的迷霧劇場的劇,也都有著這樣的特點,迎合了當下觀眾觀劇的需求。

可是回到《回響》中,不管是“感情線”,還是“案件線”,似乎都可以獨立成劇,絲毫不影響。

“感情線”就是比較標準的家庭倫理劇,而“案件線”更是標準的懸疑犯罪劇。

可是偏偏把它們合二為一,融為一體,強行關(guān)聯(lián),最終造成的就是相對割裂、瑣碎的狀態(tài)。觀眾在兩者之間來回跳躍,看似各自一體,獨立成章,但是這大大降低了觀眾的預(yù)期,影響了觀感。

“感情線”可以說極具馮小剛的電影風格,文藝的臺詞,略帶幽默,可是搭配著“案件線”,就顯得空洞、懸浮,不接地氣。

迷霧劇場,觀眾想要看的是懸疑,破案,而不是那些家長里短,各種狗血的倫理戲碼。

“案件線”,也就是劇中的“大坑案”,夏冰清遇害后,徐山川、吳文超、徐海濤、劉青,一個個嫌疑人物出現(xiàn),接受著審訊,雖然在臺詞上略顯懸浮,但是不得不說整個案件推進,全員說謊的設(shè)計都是值得稱贊的。當然也是反轉(zhuǎn)不斷,非常標準的懸疑劇風格。按照這條線下去,絕對是中高水平的懸疑劇。而在最后幾集還有著大反轉(zhuǎn),真的是不到最后 一刻,很難猜出真兇是誰。

可是偏偏要加入了“感情線”,讓原本沉浸在懸疑氛圍之中的觀眾,一下子又跳脫了出來,觀賞著主角的狗血倫理大戲,極其影響觀感。

兩條線,在整部劇的劇情劃分上可以說是五五開的。對于觀眾來說很難聚焦在一條線上,因為總是會被另一條線帶偏。

顯然,這是兩條線改編過程中出現(xiàn)了問題。

單獨改編出來,都是好劇,可是一旦放到一起,那就是另外一種效果了。

馮小剛用自己擅長的方式拍攝著“感情線”,對于“案件線”來說,并不是他的強項。“感情線”雖然文藝懸浮,但是卻真實深刻,可是“案件線”也同樣如此風格就不合時宜了,另外還在“感情線”的影響下,更是讓“案件線”起伏不平,勸退了不少人,一度讓人看得昏昏欲睡。

就此,面對著隔壁《他是誰》的強大競爭之下,《回響》毫無熱度,反響平平。

馮小剛,并沒有改變迷霧劇場的頹勢,也救不了“迷霧劇場”了。

有理由相信,“迷霧劇場”還是有著強大實力的,可是在轉(zhuǎn)型階段,“迷霧劇場”還是需要更加深入了解大眾需求,洞悉市場變化,而不是閉門造車,不然真的很難有所改觀的。