近來,徐崢流年不利。

有網友舉著身份證,聯名抵制他公開露臉、參加綜藝撈金,大有一棍子將他打倒之勢。

太陽底下沒有新鮮事。事情的緣起,還是因為徐崢兩口子跟張庭剪不斷理還亂的關系。

從去年張庭“TST庭秘密”聽證會結束之后,這件事情再也沒有新動向。

吃虧上當的網友,正愁著無處宣泄,恰好趕上徐崢參加的藍臺綜藝《青春環游記》,定檔4月8日開播。

各種路透照和海報中他都穩居C位,還親自在社交媒體上為這檔綜藝打call。

代理張庭TST的網友賠得血本無歸、欲哭無淚,賺得盆滿缽滿的明星卻繼續參加綜藝撈金,大家自然咽不下這口氣。

別人喝西北風,你照樣吃香的喝辣的,于是乎,不依不饒的網友聯手把徐崢送上了風口浪尖。

要知道,在去年的風口浪尖上,徐崢主演的《愛情神話》入圍金雞獎最佳男主角,他躲著風頭都沒敢出現在現場。

再是,他的新片《假爸爸》開拍,沿路飄人工雪,導致附近商鋪被污染,商戶叫苦不迭,網友的批評也鋪天蓋地。

說實話,徐崢算得上圈里的一號奇人。

俗話說,成名應成萬世名,計利當計天下利。

當他名利雙收之后,小人物的德行和大人物的實績在他身上也是共存的。

他既產出過超前賣座的爆米花電影《泰囧》,又監制并主演了國內現實主義電影標桿《我不是藥神》。

既玩得來宣傳營銷,也創作得出風向標。

可以說,電影圈過去的這十年,若是沒有徐崢,會錯失大半光彩。

但同時,把目光聚焦于德行上時,徐崢又充滿了爭議。

“精明”、“濫情”、“剽竊者”、“德不配位”……

數不清的負面評價縈繞在他周身,令他難以得到與地位相匹配的景仰。

名和利都有了,但抱歉,名和利都救不了徐崢。

人設與人格顛倒

他以“精明”著稱。

“什么都想要”一方面滲透進他的創作外,也侵蝕了他的個人口碑。

既要參與瓜分大蛋糕,又垂涎于別人口袋里的仨瓜倆棗。

招忌恨之處在于,冒犯了別人后,他總能片葉不沾身,實現自身利益最大化。

“囧”字招牌的由來,就是一個例子。

2010年,由徐崢主演的《人在囧途》上映。

見影片反響不錯,出品方華旗影視著手籌劃《人在囧途2》。

劇本大綱已經發給了徐崢,但因理念不合,雙方沒有繼續合作。

徐崢選擇另起爐灶,拉上幾個編劇,炮制了劇本《泰囧》,準備制作自己的處女作。

到此沒問題。

但影片上映的時候,名字已經由《泰囧》,變更為了《人再囧途之泰囧》。

“再”與“在”一字之差,讀音相同。

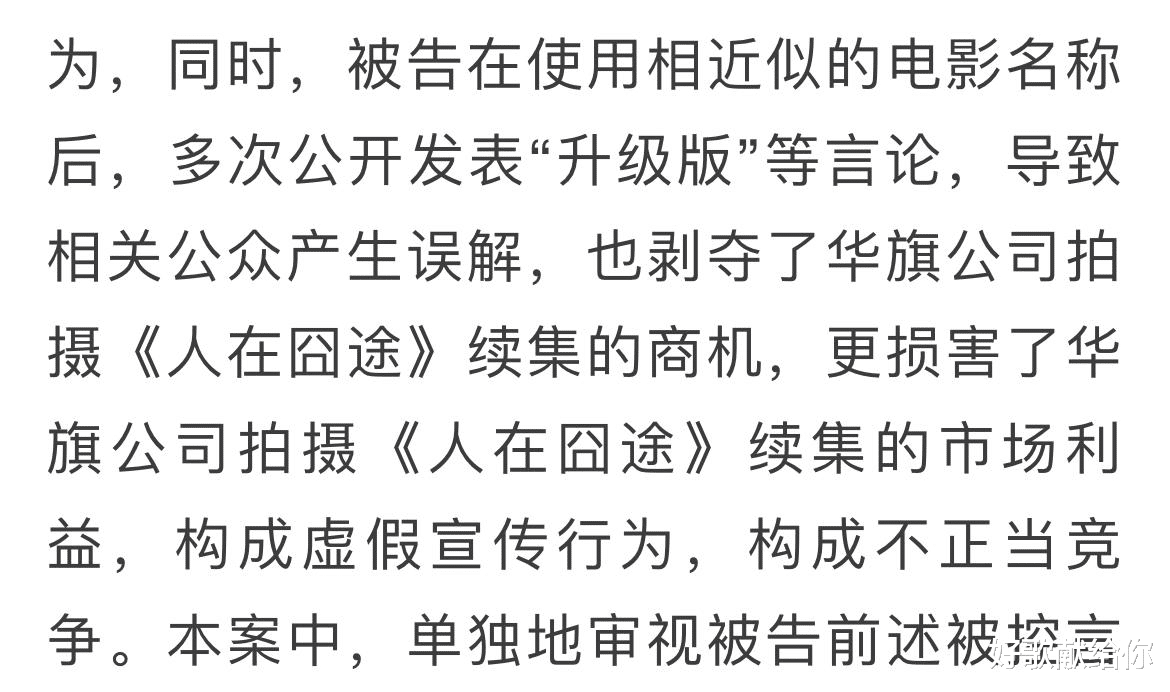

宣傳時期,出品方還常常宣稱影片是《人在囧途》的升級版,讓觀眾誤以為《人再囧途之泰囧》是《人在囧途》的續集。

如此一來,被借用了商譽的華旗影視就不爽了,把徐崢的真樂道公司以及投資方光線傳媒寫進了訴狀里。

最終,《泰囧》的出品公司被判向華旗影視賠償500萬元。

這500萬,相比于《泰囧》大賣的票房而言,是九牛一毛。

而如果不搭《人在囧途》的便車宣傳,《泰囧》的觀影群眾又未必有這么龐大。

所以,也難怪有人將徐崢與光線的侵權行為解讀為“明知故犯”。

類似被同行詬病的事情,還有。

2020年初,他將《囧媽》轉為網播,遭到23條院線,2萬余名電影從業者聯合抵制。

陳思誠揶揄他:電影人干“折損同行”的事。

但徐崢本人卻穩賺不虧,既從網播合作方身上提前收到了成本,又獲得了觀眾的好評。

在混沌中全身而退,徐崢也不是第一次。

張庭臭名昭著的TST事件鬧得沸沸揚揚,徐崢為其打廣告,代言旗下產品“崢酒”等事情也被扒出。

但徐崢本人與張庭夫婦的公司在股權上并無直接關聯。

不久前召開的聽證會,涉事主體有妻子陶虹的名字,卻沒有徐崢的名字。

背后錯綜復雜的利益交織,我們不得而知。

但表面上看,他參與的僅僅是站臺工作,算是撇清關系,又全身而退了一次。

本人所昭告天下的創作理念、價值觀,與他展現出來的德行也割裂得很。

他多次強調要貼近大眾。

“創作者應該極力滿足觀眾的心理需求,讓他們感受到溫度和暖意。”

“觀眾希望看到的永遠是能和他們共情的部分。”

回應《囧媽》網播爭議的時候,也是這一套說辭:“決定的核心是讓觀眾看到電影,讓觀眾受惠。”

“我們所做的一切都是為了觀眾,現在終于如愿以償了。”

話說得挺暖心,創作上,他也的確做到了和大眾共情。

《我不是藥神》中,他飾演的程勇本可以在撈到利益后及時抽身,但一番掙扎過后,最終還是選擇了犧牲自己,為眾人抱薪。

這個角色助徐崢把金馬影帝的獎杯攬入懷中。

可“偉光正”版本的徐崢,似乎只是口頭限定、影片限定。

現實中的他,姿態仍舊是上位者姿態。

電影里是本可以全身而退,卻為弱勢群體趟泥潭的英雄。

現實中卻是夫妻雙雙為TST站臺,趴在弱勢群體身上吸血,最終唯他全身而退。

《假爸爸》劇組借地拍攝,擅自使用人工雪。

拍完過后,街上商販的食材與門面均被污染,劇組卻拍拍屁股走人。

商販向媒體曝光后,得到的賠償也僅僅300元。

所以,所謂的“為了觀眾”能有幾分真,已經不言而喻。

這套說辭,有他對觀眾需求的拿捏,有他的戰略性討好,有他扮豬吃老虎的虛偽,唯獨沒有發自內心的共情。

那些他自導自演電影里的中產男人,倒是與他貼近的。

精明、利己、一肚子的花花腸子。

現實與理想錯位

在電影創作上,徐崢有著多重身份:演員、導演、監制。

也有著雙重人格:他既是賣座爆米花電影的締造者,也參與制作了兼具深度和先鋒性的《我不是藥神》《愛情神話》。

相左的兩個維度,放在徐崢身上并不矛盾。

因為,討好市場時,他的身份是導演。

聚焦于深度時,他的身份是監制。

都是了不得的身份,但顯然,前者離創作的內核更近一些。

做幾個對照組,你會發現,他導演的作品,與他監制的作品,是割裂的。

由他監制,文牧野執導的《我不是藥神》,賣點是“深刻”。

而由他親自導演的《泰囧》《港囧》《囧媽》等一系列爆米花電影,賣點是“淺薄”。

前者的焦點是過往影片中不多見的:弱勢群體的處境、法與情的矛盾、小人物身上一體兩面的正義與自私。

諸如此類,在引發觀眾的同情與共鳴,收獲觀眾眼淚的同時,還無意中促進了醫療改革,為現實當中的弱勢群體帶來了福祉。

后者對于電影圈來說,則遠沒有那么珍貴,從過去到現在,市面上有太多太多小成本喜劇。

爛梗、雞湯、反串、葷段子、大反轉、初戀情結、浮夸神態……

這些東西堆砌在一起時,很容易讓人聯想起“爛片”、“嘩眾取寵”這些詞。

風評也的確如此。

無論深刻還是淺薄,都是試圖靠近觀眾,探究觀眾的需求。

只不過,差距背后有些扎心。

用俗爛套路接近大眾,徐崢自己就行。

再高端點,就只能收斂野心,把砧板讓給更有才華的人,從操刀者變為監工。

《愛情神話》也是如此。

這部由邵藝輝自導自編的電影,打破了慣看的男性視覺。

片中的女性各有各的欲望,各有各的鮮活,她們有思想也不差錢。

編劇把現實生活中男男女女的所做之事對調了一下。

馬伊琍一夜溫存之后,拍拍屁股走人。

吳越犯了天下男人都會犯的錯誤。

倪虹潔“有錢有閑,老公失蹤”。

又借她們之口,吐槽男性導演刻畫的女性角色太扁平。

片中的徐崢則回應:“我替中國的男導演向你們道歉。”

詼諧感拉滿,畢竟徐崢本人就是典型的男導演代表。

換到他自己導演的電影里,女性的形象的確是扁平的。

不是對出軌老公不離不棄的發妻,就是清純神圣的白月光初戀。

徐崢不是沒有才華,也不是沒有藝術追求。

他從小在上海人民藝術劇院周遭長大,時常跑到劇院里看演出,有大把的機會接受藝術的熏陶。

小學三年級的時候,他便是少兒話劇團的小演員,主演過無數出戲。

從上戲畢業后,他正式走進了劇場,成為上海話劇藝術中心的一名演員。

從《商鞅》到《股票的顏色》,一出出,一幕幕,讓他在上海話劇界成了紅人。

年僅26歲,他就獲得了白玉蘭獎。

演而優則導。

那時候的徐崢是純粹的文藝青年,對財富充耳不聞,只迷戀小眾與腔調。

1998年,他把目光轉向了先鋒實驗話劇,執導了《擁擠》《母親》。

在《擁擠》里,他為了體現“人被社會擠壓”的寓意,把自己束縛在一張椅子上,長達四十分鐘。演出結束時,他仍被塑料緊緊纏繞。

表演很藝術,但臺下的觀眾昏昏欲睡,他們搞不清楚這演的是啥玩意兒。

同一時間,劇團創收減少,一些項目不得不擱置下來。

徐崢的感覺很挫敗,卻也在不久之后明白,演出的目的是讓觀眾看懂,搞藝術的前提是有錢。

兩年后,《春光燦爛豬八戒》找到了他,請他出演豬八戒一角。

但在拍案不久后,這部劇的投資人因不看好而紛紛撤資。

導演無奈只能放話,誰投資誰就能當主演。

徐崢為了保住自己的主演位置,掏出全部積蓄,投資了這部劇。

結果,《春光燦爛豬八戒》在播出的時候收視率領跑全國,徐崢不僅收獲了幾倍的投資回報,還以豬八戒的形象家喻戶曉。

往后的徐崢,比起藝術家,更像是一個眼光精準的投資者。

2006年,他毛遂自薦,零片酬出演寧浩《瘋狂的石頭》。

這部電影最終獲得了2800萬票房,是投資的將近十倍。

眼光多次得到印證后,徐崢開始施展拳腳。

2013年,他的導演處女作《泰囧》上映,破了國內票房紀錄。

徐崢也一躍晉升為了資本。

但藝術家這個身份,并沒有被他放下,而只是藏在了內心深處。

表現出來的模樣,就有些擰巴了。

自述不喜歡“囧”這個字,但因為前面兩部“囧”字輩電影獲得了巨大的成功,不得不延續下去。

渴望讓“囧”系列擺脫爆米花的標簽,但現實來看,結果不盡人意。

徐崢還提到,自己身上少了些混不吝的東西,總喜歡待在安全區,豁不出去。

答案出來了,這種“放不下”的本質,不是因為徐崢口中的“害怕失敗”。

而是因為“貪”,既要,又要。

既割舍不掉市場,又掛念著藝術追求,自身的才華又不足兼顧二者。

始終貪戀讓他成功的舊有模式,所以從《泰囧》到《囧媽》,他都無法脫離爆米花電影,處處受限,永遠沒突破。

他的創作之路上,小眾與大眾,口碑與票房,似乎永遠無法和諧相處。

賺得夠多了,頭銜夠多了,也還是難以自洽。