01

近幾日娛樂圈較火的話題里,應屬 “劉亦菲霸凌事件” 討論度最高。

作為一代人心目中的“神仙姐姐”,她對于名利也看的較為淡然,出道多年鮮有緋聞,可謂一股清流。

而近期的“霸凌”事件,卻將她推到了風口浪尖。

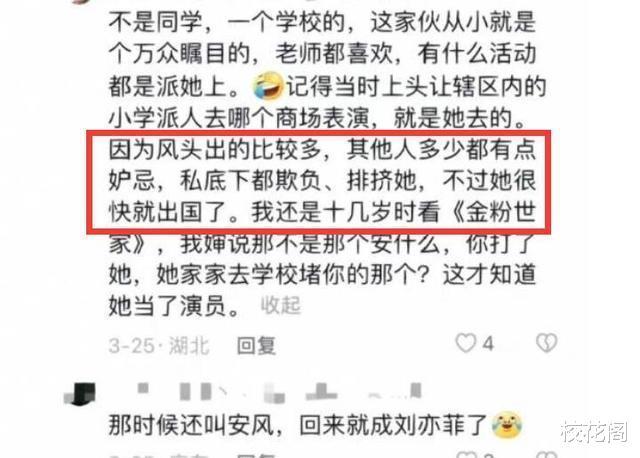

事件的起因源于某個網友的留言。

由于劉亦菲主演的部分電視劇需要開通會員才能觀看,導致某位網友在評論區里大發牢騷:

“小時候揍了好幾次天仙,現在想看她還得開會員。”

對于觀眾的質疑,他還大言不慚的承認:

“我已經揍過了,小時候做過的事情又不能改變…”

言語之間毫無悔意,似乎受害者今日的 “明星” 標簽為他的無恥增添了幾分炫耀的色彩。

他那副洋洋自得的態度,引發了無數網友的譴責。

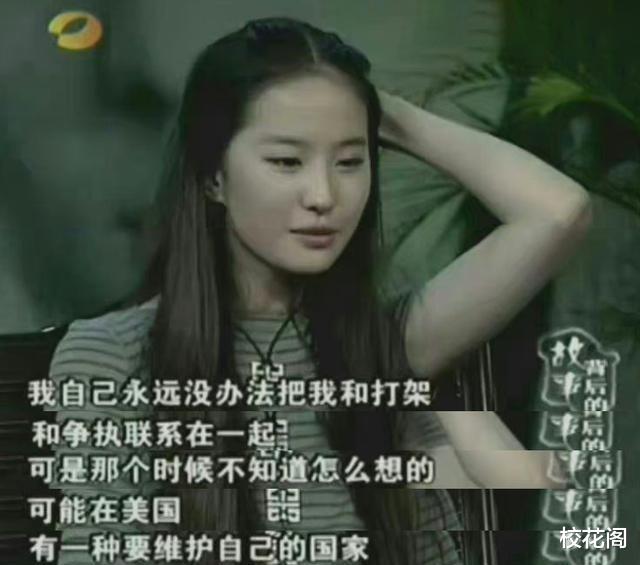

隨后,又有人又翻出劉亦菲早些年接受的采訪片段,她在鏡頭前講述過自己在國外留學期間曾長期遭受韓國同學的霸凌。

這一切發生時,劉亦菲只有十幾歲。

或許在很多人心中,年少成名、高開高走的人生贏家劉亦菲,是所有人都羨慕的對象。

但才貌和名利既是光環,也是枷鎖。

或許是出于嫉妒,她經常被同班的韓國女生騷擾,對方有時故意揪她頭發,有時會在她后背上惡意寫寫畫畫。

這種行為給她帶來極大的困擾,讓她一度不想上學。

后來在校方的介入下,才對那幾名學生做出停課的處分。

亡羊補牢雖為時未晚,但造成的傷害卻宛如埋在受害者心理的種子,在陰暗的角落里靜靜的發芽,結果。

除了學校以外,初次踏入娛樂圈時,劉亦菲也曾被群演“揩油”。

在一次拍攝過程中,與她搭戲的演員趁其不備,故意在她身上亂抓,甚至將她上衣扯了下來…

考慮到拍戲進程,劉亦菲并未發作,而是在結束后才跟經紀人以及導演告發此事。

雖然涉嫌“揩油”的男子被攆出了劇組,但這件事仍給剛成年不久的她造成不小的心理陰影。

后來又有一位曾合作過的工作人員爆料,在拍攝某部古裝劇時,劉亦菲的威亞出了問題,從半空中掉了下來。

現場的群演故意不去搭手,導致她摔下來后直接哭了。

當外人問及緣由時,對方只是輕描淡寫的回答:

“我們覺得好玩,畢竟此前的《天龍八部》時她就火了,想看看她掉下來時是什么樣子,所以故意不去接…”

和上面提到的霸凌者一樣,他們從未覺得自己有什么過錯,別人的眼淚和痛苦,只是他們用以炫耀的談資罷了。

特別是當受害者是知名女星時,這份恃強凌弱的“自豪”感便更增加了幾分。

02

如今,劉亦菲能在采訪中云淡風輕的說起曾遭受的痛苦,但這份歷經世事浮沉后的豁達不代表所有人都能忘卻內心的傷痛。

有人說,來自孩子的惡意不比成年人少,在是非觀尚未完全構建起來時,這種下意識的行為所代表的便是內心深處最純粹的情感。

純粹的善良,亦或純粹的惡意。

其實,網友對于霸凌者的憤怒不僅出于對“神仙姐姐”的熒幕濾鏡,而是更深層次的思考:

即便家境優渥,眾星捧月成長起來的劉亦菲仍免不了遭受欺辱,那更多的普通人在年少時,又要遭受多少來自同齡人的霸凌?

無論你犯錯與否,施暴者總能找到各種理由,去宣泄自己內心的不滿。

他們會肆無忌憚地攻擊那些比自己弱小,或比自己優秀的人,這之后將受害者的痛苦視為自己的勛章進而到處炫耀。

他們缺乏起碼的共情能力,對受害者也沒有任何同情愧疚的心理,不僅認識不到自己行為的惡毒和丑陋,甚至多年之后,堂而皇之的將其作為談資。

丑惡的嘴臉之下,是愚蠢麻木的內心。

其實曾自曝遭受過霸凌的明星,不止劉亦菲一人。

在一檔綜藝節目中,馬思純就曾說過自己在初中時因為身材發胖,所以經常被班里的女生嘲諷。

自己的隱忍卻換來了對方的變本加厲,甚至會在她水杯里放入抹布水、粉筆水…

這場鬧劇直到老師的介入才告一段落,但這件事所帶來的創傷卻伴隨她多年。

即便她現在已經名利雙收,但仍會時不時的陷入到自卑情緒里無法自拔。

就像往你的傷口上草率的貼上創可貼,那只是一時的修復,而非永久的遺忘。

而這場“狂歡”的受害者,還有施柏宇。

作為新一代實力派演員,他曾在綜藝《演員請就位》中憑借出演《少年的你》一角而受到一眾導演的肯定。

他之所以能演出少年人的那種破碎,凌亂和隱忍,只因他也曾是一名校園暴力的受害者,也曾遭受過無休止的欺辱,嘲笑。

圖片來源:網絡

初中時,因為長相清秀,音色溫柔,施柏宇曾被當眾扒下褲子嘲笑,也被人罵作“娘娘腔”…

后來,他通過積極參加體育運動,將自己從那段陰暗的歲月里拯救出來,并以藝術的形式提醒觀眾,要正視校園霸凌,因為這不是單純的打鬧,而是強勢群體對弱者的碾壓。

03

曾有統計數據顯示:

霸凌受害者患上抑郁癥的可能性,是普通學生的4.8倍,自sha的可能性比起普通學生更是18.5倍。

而我們的鄰居ri本和韓國,這個數字更為夸張。

每年開學季,幾乎都有大批學生因不想繼續忍受校園霸凌而選擇自sha。

在外人眼中本是無憂無慮的年紀,卻過早的背上了遠超同齡人的心理負擔。

屢禁不止的暴力卻點燃了創作者的靈感,于是,類似《黑暗榮耀》等經典作品被搬上銀幕。

影視劇中的主角可以選擇以牙還牙,但落實到現實生活里,被霸凌者受欺負后要么忍氣吞聲,要么成為共謀一同去霸凌別的同學,只有極少數人有勇氣做出“文東恩式”的反抗。

更絕望的是,他們在這一過程中還要承擔著他人的指指點點,接受無時無刻不存在的“受害者有罪論”的諷刺。

無數名導演通過藝術化的表現手法向觀眾揭露了霸凌者的丑惡,但電影終究只是電影,它能敲響警鐘,卻無法對施暴者下達判決。

究其本質,校園霸凌是孩子之間權力不平等的欺凌與壓迫,這種不良行為一旦被縱容,無疑會破壞校園風氣,造成未成年人性格畸形發展,進而對社會造成惡劣影響。

道理我們都懂,但如何對施暴者進行懲處,這條路任重而道遠。

劉亦菲的明星效應,再次引發全社會對校園霸凌的關注,是一件有意義的事情,但預警之后如何做到防范,懲處甚至杜絕,才是留給我們應該思考的問題。