如何教養出一個樂觀的孩子,你得改變自己的悲觀,你也可以改變批評孩子的方式,在適當的時候提供孩子征服的經驗,你更可以直接教導孩子學習樂觀的技巧。

—《教出樂觀的孩子》

文/如穎隨行育兒經

如果你剛剛升級成為父母,你最想孩子擁有什么?

可能很多父母都會不假思索地回答:我最想他們擁有健康和快樂。

身為父母的最大心愿就是希望孩子一輩子快快樂樂,這也是我們養育孩子的最終目標。可是隨著物質生活越來越豐富,孩子們卻變得越來越不快樂了,甚至出現厭學、悲觀消極的想法。

據調查研究:全世界13歲的青少年中幾乎有1/3有抑郁癥,等到了高中畢業時,幾乎有 15%的人經歷過一次抑郁癥狀。現在的孩子普遍比30年代時要高出10倍有抑郁癥,而且平均年齡越來越小。

這到底是怎么回事?想要培養孩子樂觀的品質還有什么可行的辦法嗎?

來自美國塞利格曼博士的暢銷書《教出樂觀的孩子》給我們帶來了答案,作者根據他三十多年跟蹤千人以上的家庭研究,為家長們提出了一些培養孩子積極品質的建議。看了這本書,也許你就會明白如何做一個好爸爸或好媽媽了。

01、悲觀不是天生的,樂觀是能習得的

現實生活中,有的孩子面對困難可以堅持不懈,而有的孩子遇見困難就會退縮,很容易放棄,常常有以下想法:

1. 無論我怎么努力,我都學不好數學;

2. 我什么都做不好,一無是處;

3. 我門門功課都比不過別的同學,我不是讀書的這塊料。

.....

如果你的孩子常常有以上其中一條的想法,可能就患有習得性無助癥狀。

什么是習得性無助呢?就是面對現實的中一些無法控制的事情,試都不試就放棄了,是一種很無助的心態。這是塞利格曼博士1967年在研究動物時發現的。

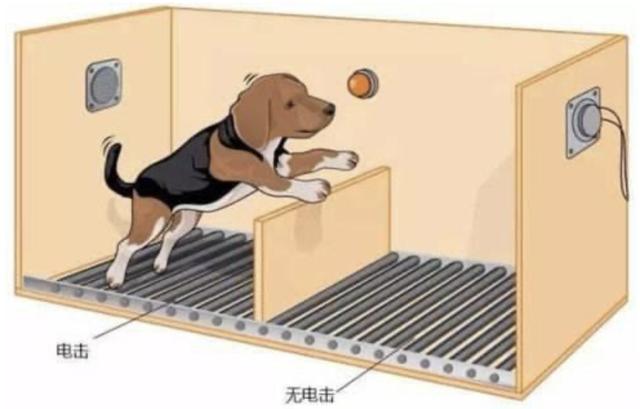

他把狗關在籠子里,然后用電不斷襲擊狗,狗無法藏身,只能被電擊。慢慢地,把大門打開,狗都不會逃跑,反而還沒有被電擊就直接倒下了。

塞利格曼博士應而得出結論:狗不是怕電擊,而是認為對電擊這件事無能為力,所以稱為習得性無助。換作人也一樣,悲觀的人很容易向無助屈服,這樣的人患抑郁癥的風險比較高。

塞利格曼博士又開始研究,能不能找到免受”習得性無助“的方法呢?這一次的試驗,他還是把狗關在籠子里,用電襲擊它。不過不同的是,當狗在反抗的時候,他就中止電擊。慢慢地,狗就知道了反抗有效,于是就不會被電擊了。這被稱為習得性樂觀,這也是積極心理學的由來。

塞利格曼博士從“習得性無助”向“習得性樂觀”的研究轉變,為心理學開創了新領域,被譽為積極心理學之父。

中國的教育太需要積極心理學了,因為在應試教育強大的壓力下,中國的孩子特別容易產生習得性無助的心理傾向,而教會孩子習得性樂觀,將使兒童免于抑郁的侵擾。

02、造成孩子悲觀的四個來源,從父母積極轉變思維開始。

那為什么孩子會出現悲觀呢?你了解什么是悲觀嗎?從本質上說,悲觀是一種心理防御方式,常見的表現是情緒抑郁、愛退縮和很少獲得成就感。

孩子的悲觀形成,主要有四個來源:

1、遺傳基因。

2、父母的悲觀(長期家庭環境的影響)。

3、從父母或老師那兒得來的悲觀性批評(日常的教養方式)。

4、掌控感和無助感的經歷(自己的經歷)。

孩子樂觀的積極思維的形成是從童年開始發展的,如果未經干預,就會形成習慣,持續一輩子。

比如孩子某次的考試考砸了,回家很沮喪。

有的父母卻會批評孩子:“別人家的孩子都能考100分,你怎么這么笨呀,才考90分,看來不是讀書的料。”

這樣的批評就是悲觀性批評,是消極的,長期這樣的教養風格就會讓孩子更加自卑和絕望,導致厭學。

其實孩子一次的考試考差了,并不等于永遠都考不好,也更不等于孩子就是最笨的人。那家長該如何做呢?

家長可以說:“偶爾幾次沒考好是正常的,可能是沒有做好準備,下次好好復習,一定能考好,你的進步空間比那些得100分的同學大多了。”

這樣的解釋風格就是積極的,家長只把孩子的失敗歸為暫時的,并為孩子樹立信心是可以改變的,這樣才能幫助孩子恢復自信,更好去挑戰困難。

所以,父母的解釋風格有三個重要維度:永久性、普遍性和個人化。

當把孩子的一次數學考試考砸就認為是永遠學不好,而且是什么都學不會,還是自己孩子獨有的。就影響了孩子以后對不好事件的解釋風格,容易陷入自責和悲觀情緒中。

家長無法改變孩子的基因,但可以改變我們自己面對困難的悲觀態度,改變批評孩子的方式,更好地學會教導孩子習得性樂觀的技巧,這些是我們可以學習的。

想讓青少年遠離悲觀,學習習得性樂觀的教育方法,將有助于樹立孩子長久的樂觀人生態度。

正如青少年研究中心副主任孫云曉曾說過:“樂觀、興趣和習慣,是最重要的兒童教育目標,沒有濃厚的興趣,就沒有成長的的力。沒有良好的習慣,就沒有成長的保障,而興趣與習慣都離不開樂觀這個基礎,可以說,孩子是否樂觀是教育成敗的根本標志。”

03、教會孩子樂觀教養的“ABC”法則

好的親子關系勝過許多教育。正如塞利格曼所說:“孩子就像海綿,他們不但吸收你所講的話,也吸收你講話的方式。”

所以要想培養孩子樂觀品質,首先是你自己要學會拒絕悲觀的技能。因為有樂觀的父母就會有樂觀的孩子,音樂家的子女往往有一定的音樂天賦,酗酒的父母有可能染上酒癮的孩子。

父母具體到平時就是要學會正確的贊賞、批評和教育孩子,教會孩子樂觀教養的“ABC”法則。

心理學上有一個非常著名的ABC法則:

A(affair)代表不好的事件。比如和朋友吵架了,與愛人分手等負面事件。

B(beliefs)代表信念,即對事件的看法和解釋。

C(consequences)代表后果,也就是隨之產生的情緒與行為反應。

一般看起來好像是A不好的事自動地產生C后果,但是美國心理學家埃利斯認為,其實是B,對不幸事件的看法與解釋,才會引起C的后果,因為情緒源自于不合理的信念。

培養樂觀需要四項基本的技能:

①捕捉思維。在你最難過的時候,腦海里閃過的那些想法,會嚴重影響你的情緒與行為,這就被稱為捕捉思維。作為父母很容易理解,當我們在輔導孩子做作業時,覺得孩子很笨或者故意拖延,就很容易控制不好自己的情緒,而對孩子打罵。

②自動對思維進行評估。但每次打罵孩子后,又會很后悔,會評估自己不是好媽媽,感到極度的抑郁。

③找出正確的解釋。在壞事發生的時候找出“更正確的解釋”,來挑戰自己的自動思維。當你發現你不是壞媽媽的時候,其實心情就能改善了。

④化解災難性思維。學會正確評估最害怕的事情發生的可能性,不要認為就是永久性的失敗,讓自己處于恐懼中。

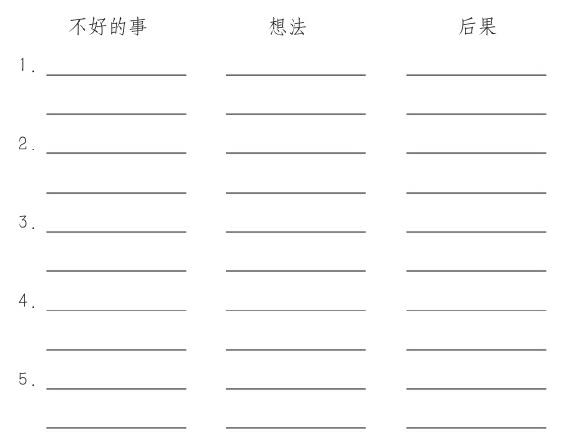

要想學會正確的捕捉自己的信念,日常可以用ABC的日記方式來訓練,只要有不好的反應或負面的事件,就可以記下來。

第一欄記不好的事。記得越詳盡越好。

第二欄記想法。當時對不好事情的解釋。

第三欄記后果。記下不好事之后的感受,進行詳細的評論。

ABC日記模版

要讓孩子了解ABC之間的關聯。可以遵循以下幾個步驟,在平時和孩子進行訓練,這些練習最適合8-15歲的孩子:

1、抓住日常機會,為孩子ABC法則作示范。

比如你開車送孩子上學的路上,一輛車突然擋在你的前面,你可將你的想法和感受說出來。

“我不知道為什么那輛車開得慢我就覺得生氣,我想大概是我覺得我要遲到了。”

2、教會孩子對自己說話是正常的,是每一個人都有的行為。可以讓孩子回想一下最近發生的不開心的事的時候,他在想什么?如果他想不起,你可以通過引導幫助他思考。

你上學的時候,有一群小孩子對你指指點點,你心里在想?

你的好朋友上體育課的時候,沒有選擇和你一組,而選擇了其它的同學,你心里在想?

你哥哥請了一群朋友來玩,不管你做什么,他們都取笑你,你心里在想?

3、向孩子訓練ABC模式

當孩子知道把自己心里的想法說出來的時候,就可以把ABC模式介紹給他了。重點是讓他知道,他的感受并非是無中生有,也不是由發生在他身上的事(A)所決定的,而是事后對自己說的話使他有了某種心情。

他突然感到生氣、害怕、悲傷,是因為自己的某種想法(B)觸發了感受(C),一旦他找到了正確的那個想法(B),他就可以改變自己的感受(C)了。

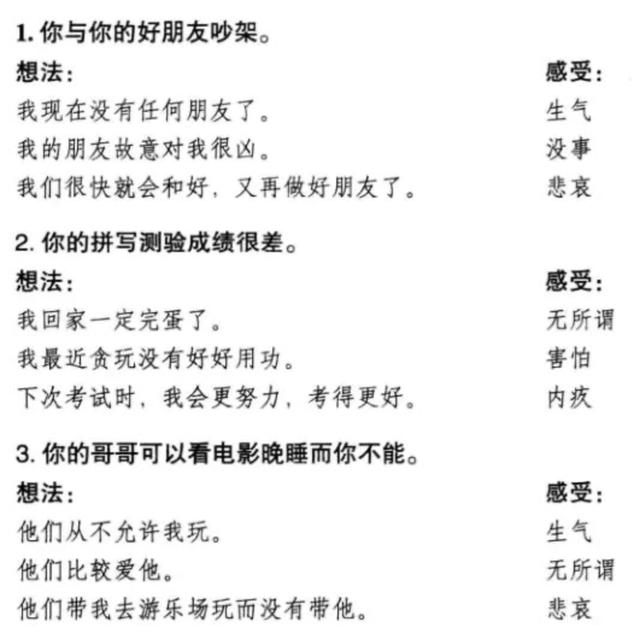

①借用漫畫法幫助孩子理解:

每幅漫畫分三欄。第一欄:某項壞事,比如老師批評孩子,你為什么每次都遲交作業。第三欄代表某種感受。比如生氣、悲傷、無所謂。中間那一欄,代表了人物“對自己講的話”(內心所想)。

告訴孩子,當壞事發生時,中間那欄最重要一步,決定了第三欄的感受。和孩子一起觀察第一、第三格,引導孩子分析人物對自己講了什么話,才會導致第三欄出現那樣的感受。

②用ABC連接想法和感受:讓孩子將相關的想法和感受用線連起來。

比如孩子與好朋友吵架了,可能有不同的想法,你可以試著讓他們自己來連線,找出自己的真實想法。

③口頭訓練。讓他描述想法和感受之間的關聯。

事件:比如今天是我的生日,我請小朋友來家玩,可是他們吃完蛋糕后,卻在那竊竊私語,而且不讓我知道。

想法:我的想法是,我希望沒有請他們來,我希望他們能離開。

后果:我很生氣,開始發脾氣了。

讓孩子把他自己的想法和感受說出來后,家長還可以進一步地詢問,為什么會發脾氣呢?小朋友在那竊竊私語,有沒有可以能是想給你一個驚喜,送你一個禮物。如果是這樣,你還會生氣嗎?

④畫大餅的游戲:將問題的起因看成是黑白兩面,從多方面來幫孩子厘清責任,對孩子找到正確的信念特別有效。

上周,女兒放學回家大哭,后來才知道路上她被一些朋友給予“不理睬”的待遇,她很傷心,認為是同學們不想和她做朋友了,和同學聊天都插不上話,她很難過。

我就用大餅圖來和女兒一起分析原因:是因為她不喜歡講同學八卦,所以不想加入聊天;是因為同學愛取笑她和某男同學的關系,她很反感,不想說話;她平時很少和同學一路放學,所以話題不多....

通過與孩子這樣的分析,女兒終于覺得不是同學們真的不“不理睬”她,而是她自己不愿意融入同學們的聊天,以后聊天時變主動就好了。

通過以上這些方式,讓孩子練習ABC模式,學會分清楚自己的想法和感受,并能區分永久性的還是暫時性的想法,是把問題歸于自己的行為還是個性的想法。如果能這樣,孩子就能自己完成ABC練習了,他就可以正確性地考慮自己的想法了,就不會隨便地就否定自己,有了習得性樂觀的心態。

04、結語

樂觀不是靈丹妙藥,也不是高喊一些空洞的口號,它是在父母好的教養下養成的,樂觀只是一種工具,當我們教孩子樂觀的時候,其實是教他們更好的去認識自己,教他們對世界及生活采取積極的態度,不要消極地等待,接受發生在他身上的事。

當他們已具備了面對困難時克服問題的能力,將會有力量去抵御生活中那些不可避免的挫折和挑戰,更幸福地活著,這不是我們父母所希望的嘛。

只有當孩子樂觀自信,一切才會充滿希望。