圖片來源@視覺中國

大腦的“運動侏儒”理論文 | 追問NextQuestion,作者 | 韻珂,譯者 | 劉風臨

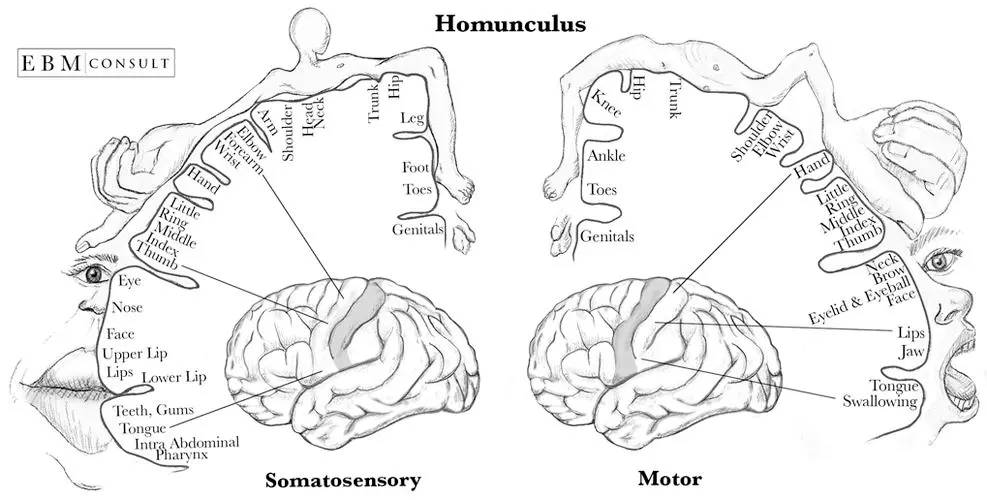

約一個世紀前,神經外科醫生通過對開顱患者直接進行腦表面的電刺激,首次發現了軀體運動代表區。在大腦表面,第一軀體運動區是位于中央前回(Precentral gyrus,PCG)后面凸的大腦皮質區域,按照從內到外、從上到下的順序分別投射支配下肢、上肢和頭面部的運動。1937年,William Penfield教授用經典的“運動侏儒(Motor homunculus)”模式圖來描述大腦皮層的這種投射支配模式[1]。后來,“運動侏儒”模式也陸續得到了多項基于功能磁共振成像(fMRI)、腦磁圖(MEG)、腦皮層電圖(ECoG)等方法進行的研究所證實。

Gerwin Schalk博士是運動控制神經基礎與腦-機接口(BCI)領域的知名科學家,也是天橋腦科學研究院(Tianqiao and Chrissy Chen Institute,TCCI)應用神經技術前沿實驗室主任。他表示:“不斷發展的神經科學向我們清晰地展示了大腦皮層這張復雜而精細的地圖,在中央前回處,不同區域對應軀體的不同部位,并投射支配該區域的自主活動。”

?圖注:“感覺侏儒”(左)與“運動侏儒”(右) 圖片來源:https://www.ebmconsult.com/

但“運動侏儒”理論僅僅解釋了運動的產生,卻沒有進一步解釋運動的協調機制。鑒于此,Pandya等[2]于1982年提出了運動聯合區域(motor association area)概念,認為運動聯合區域并不直接參與投射支配軀體運動,而是通過協調聯系各運動皮層區,從而實現更加復雜的運動調控。

發現新腦區:中央溝深部的運動聯合區域

為了更深刻地理解中央前回的結構與功能,Gerwin Schalk博士與梅奧診所(Mayo Clinic)的學者Michael A. Jensen等眾多專家共同開展了一項基于立體腦電圖(stereoelectroencephalography,sEEG)的研究。該研究成果于2023年5月發表在著名期刊Nature Neuroscience上。[3]

研究發現,大腦的皮層地圖并不完全像先前大家所描述的那樣,大腦中其實還存在著另一個全新的腦區——羅朗多氏運動聯合區域(Rolandic motor association area,RMA),這個區域同樣控制和協調著我們的運動功能!

研究一出,在科學界內掀起了不小的轟動。

?文章報道封面 圖片來源:https://www.nature.com/articles/s41593-023-01346-z

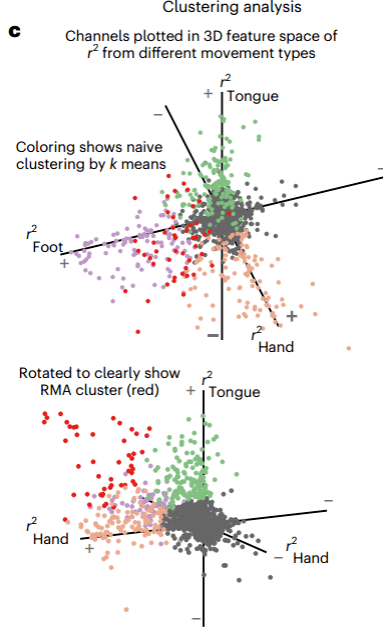

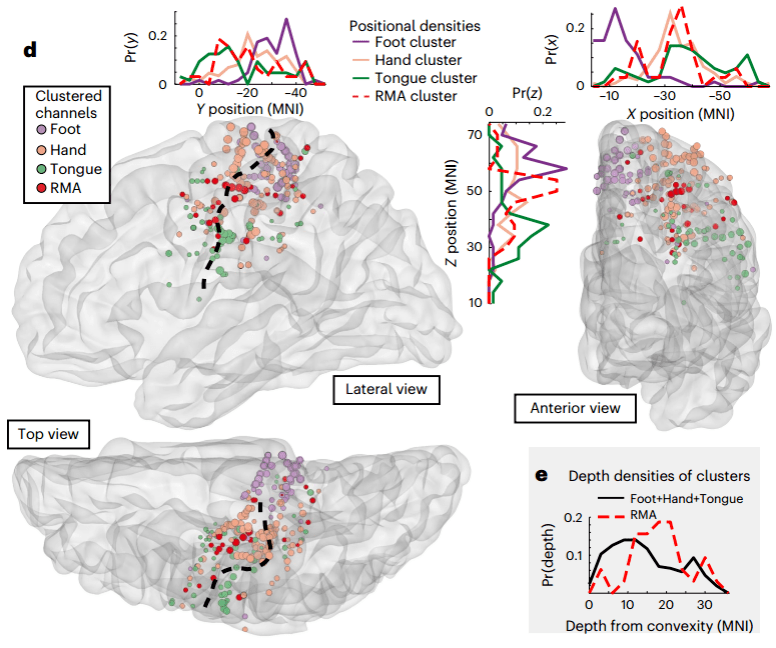

本次研究共招募了13名年齡在11-20歲之間的藥物難治性局灶性癲癇患者(其中有6名女性)。研究人員向患者腦內植入立體腦電圖深部電極,隨后指導患者根據隨機抽取的圖案提示,以約1次/秒的節律分別完成以下簡單的自主運動:單手握緊/松開、閉嘴時舌頭左移/右移、單足跖屈/背伸。在此期間,研究者會采集電極周圍腦組織的神經電活動信號,計算其功率譜密度(power spectral density),并進行時間進程分析(time course analysis)。研究人員同時在前臂伸/屈肌、下頜底部、脛前肌處放置肌電電極,以評價從大腦皮層運動區放電到肢體活動間的間隔時間。研究原計劃是同時記錄腦表面及深部的電信號,并采用K均值聚類算法(K-means clustering algorithm)計算手、舌、腳分別活動時被激活的區域/簇在腦中的相對空間位置,從而從三維容積角度闡釋支配運動過程中第一軀體運動區的腦電活動特征。

?圖c展示了利用K均值聚類算法計算患者活動手、舌、腳時所采集腦電數據的結果。所有數據分為5個簇,以不同顏色標記并在三維坐標系中展示。圖d則展示了各簇在腦內的空間位置分布。圖片來源:Jensen, et al./ Nature Neuroscience 2023

在對受試者寬頻腦電圖結果進行分析后發現,第一軀體運動區實際上比經典“運動侏儒”模式圖描述的范圍要更大,其中,部分運動代表區延伸入中央溝內。更令人驚訝的是,在所有患者按照指令活動手、舌、腳的過程中,立體腦電圖顯示,位于中央溝深部中外側部的一處全新的腦區均被激活,這與周圍特化的軀體運動代表區的電生理活動模式(特定腦區激活對應特定軀體部位自主活動)有著顯著區別。

研究者借鑒“羅朗多氏裂(Fissure of Rolando)”這一中央溝的舊稱,將這個腦區命名為“羅朗多氏運動聯合區域(Rolandic motor association area,RMA)”。

據Schalk博士介紹,這個區域的出現打斷了中央前回“運動侏儒”地圖的連續性。他們所觀察到患者在完成不同指令過程時RMA均被激活,這說明RMA支配運動不具有特異性,其并不通過神經纖維直接投射支配某一部位的運動,而是參與運動的協調。

發現新的腦區,有什么意義?

隨著立體腦電圖技術在臨床上的普及,研究者們不斷發現全新的、參與調節運動的運動聯合區域。Glasser等[4]發現,位于RMA前上方的中央前回55b區參與生成語言與協調音律。而Willett等[5]指出,四肢癱患者的運動前區(BA6區)參與整合全身的自主運動。Gordon等[6]則進一步提出,中央前回上存在三個未直接參與投射支配軀體運動的區域,這些區域其中之一與上述中央前回55b區相重疊,可能與紋狀體、中央中核相聯系,參與協調全身的自主運動。

談到此次發現的意義,Schalk博士激動地表示:“在這基礎上,發現RMA再次擴展了我們對人腦的認知。未來研究或可進一步探討運動聯合區域與第一軀體運動區、運動聯合區域之間的相互聯系,從而發現運動聯合區域在神經環路中的更廣泛作用。“

在發現RMA的過程中,先進的神經技術功不可沒。作為一種日趨成熟的技術,立體腦電圖能更好地從三維角度描述癲癇患者腦網絡特征,有助于指導癲癇治療。相較而言,傳統的腦皮層電圖與直接電刺激則很容易忽略RMA,這是因為,這些技術主要記錄大腦淺表的神經電活動,而RMA位于中央溝深部,為BA4區所掩蓋,其電活動相對不易被捕捉到。

正是立體腦電圖的立體定位、能捕捉深部白質神經電活動的優勢促成了新腦區的發現。在技術層面,Gerwin Schalk博士也對先進神經技術的應用充滿期待,他表示“隨著傳感器技術的最新進步、計算能力的增強以及信號處理/AI算法的日益復雜,我們現在擁有強大的工具來更多地了解和修改大腦功能。”

目前,人們越來越深刻認識到神經技術的潛力,并開始通過系統的工作將神經科學發現與技術相結合,以開發使醫療與科研行業內外更多人受益的解決方案。“我們與梅奧診所的這項研究有助于更好地利用這些工具來解決不同神經系統疾病的破壞性影響。例如,我們目前的發現可能會促成新的或改進的方法來改善不同運動障礙的治療,如帕金森病或圖雷特綜合征。”他在采訪中表示。

參考資料:

[1] Penfield, W. & Boldrey, E. Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation. Brain 60, 389–443 (1937).

[2] Pandya, D. N. & Seltzer, B. Association areas of the cerebral cortex. Trends Neurosci. 5, 386–390 (1982).

[3] Jensen MA, Huang H, Valencia GO, et al. A motor association area in the depths of the central sulcus [published online ahead of print, 2023 May 18]. Nat Neurosci. 2023;10.1038/s41593-023-01346-z. doi:10.1038/s41593-023-01346-z

[4] Glasser, M. F. et al. A multi-modal parcellation of human cerebral cortex. Nature 536, 171–178 (2016).

[5] Willett, F. R. et al. Hand knob area of premotor cortex represents the whole body in a compositional way. Cell 181, 396–409 (2020).

[6] Gordon, E. M. et al. A mind-body interface alternates with efector-specific regions in motor cortex. Preprint at bioRxiv https://doi.org/10.1101/2022.10.26.513940 (2022).

原文鏈接:

Jensen, M.A., Huang, H., Valencia, G.O. et al. A motor association area in the depths of the central sulcus. Nat Neurosci (2023). https://doi.org/10.1038/s41593-023-01346-z