量子糾纏本身并不需要任何能量,因為它不傳輸任何信息。認為它需要能量,是因為你還是在以經典物理來看待量子效應。不過這是所有人都會有的困惑,愛因斯坦也不例外,所以愛因斯坦將量子糾纏稱為“幽靈般的超距作用”。

所謂的經典認知就是決定論,愛因斯坦堅信如果掌握事物的運轉規律,就能給出確定的描述,所以他認為量子力學的不確定描述是不完備的。愛因斯坦看不慣概率論,于是就用他那天才的大腦設計了好幾個思維實驗,企圖擊潰當時以玻爾為首的哥本哈根學派。

關于玻爾與愛因斯坦在索爾維會議上的三次交鋒,可以說是物理學史上的一段佳話,相愛相殺的兩人共同將量子力學推向了物理學的巔峰。玻爾也在與愛因斯坦的一次次交鋒中走向了神壇,成為量子力學的重要領軍人物。

而愛因斯坦也在交鋒中,運用他那瘋狂的大腦了提出了各種精彩的"思想實驗”,而最后一個最重量級的思想實驗,更以論文的形式發表了在了《物理評論》上,核心內容就是描述量子糾纏的EPR佯謬。而“糾纏”這個詞也是薛定諤看到愛因斯坦與波多斯基、羅森聯名發表的論文后,在給愛因斯坦的信件中首次提出的。

EPR佯謬描述的“量子糾纏”現象,是一種從未被世人觀察到,僅以當時剛構建的量子力學基

據闡述,經愛因斯坦大腦瘋狂運算8

1個腦回路后,炮制出來的一個看似虛無縹緲毫無真實感可言的幽靈。

一對神奇的粒子可以在無視距離的完全分離后,仍能產生神秘的聯系,這在愛因斯坦看來是違背了相對論的超光速限制的,是不可理喻的。他以這一核心論點駁斥了量子力學不確信性描述的荒謬。在看到愛因斯坦的論文后,玻爾起初也認為不可能存在這樣的現象,于是閉門檢查愛因斯坦論文的漏洞,試圖在邏輯上以及運算上扳倒愛因斯坦的推論。

然而,玻爾這次并未發現愛因斯坦的任何錯誤,但最后卻給出一個和愛因斯坦完全相反了答案。玻爾拋棄了經典認知,選擇相信了數學與邏輯推論,認為量子糾纏現象是可能存在的。

一場史詩大戲就在一個否定,一個肯定的回答中落幕。當時的科研實力無力對愛因斯坦與玻爾的最終答案做出評判,不過在兩位大神雙雙離世后,物理學界還是通過實驗給出了最終的檢驗結果:量子糾纏現象確實存在。

量子糾纏成了一種純粹發生于微觀世界的現象,源于量子系統的不可分割性,即當幾個粒子彼此相互作用后,粒子們所擁有的特性可能糾纏在一起成為一個整體,各個粒子的性質再也無法被單獨描述,只能描述整體系統的性質。

為什么會這樣?沒有公認的回答。大多數量子力學的學者也是睜一眼閉一眼的態度對待這個問題,因為無法給出一個合理的回答。唯一能闡釋清楚的超弦理論,卻涉及高維空間而無法驗證。

基于高維空間的概念,弦論把量子糾纏解釋為粒子在高維空間的三維投影,即糾纏的粒子實際處于高維空間中,本就只有一個,只是投影到了不同的三維空間位置而已。只是這種高維空間只存在于普朗克尺度之下。

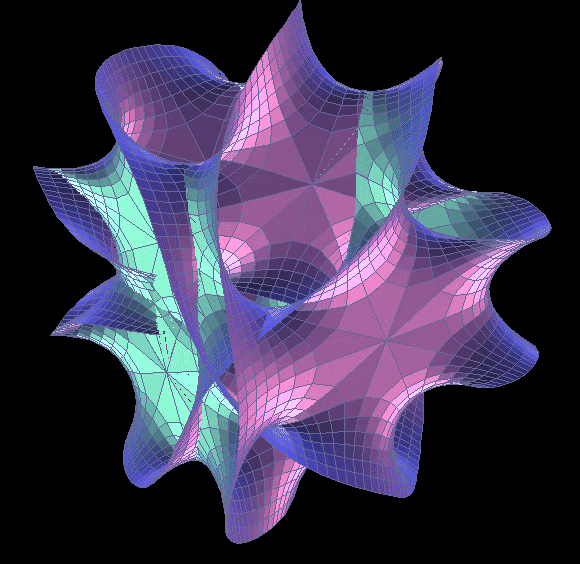

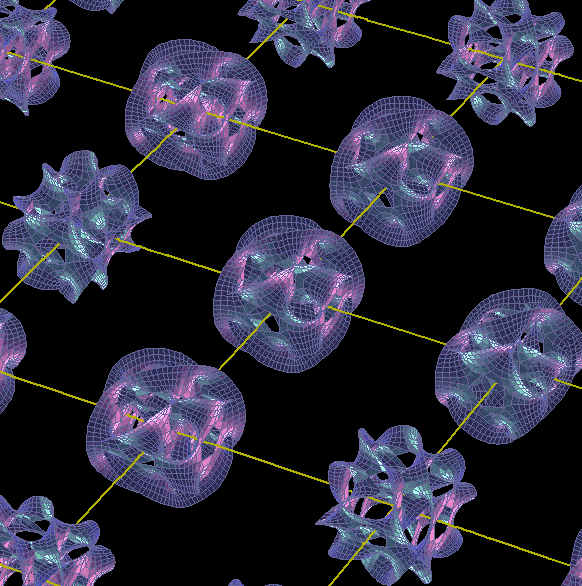

以上為超弦理論中,數學家構建的高維空間模型,又稱卡拉比丘成桐空間,共六個維度。

在超弦理論的理解中,這六個維度卷縮在我們這個四維宇宙的普朗克尺度下,相當于我們這個世界的一個六維伴生宇宙。

量子的種種奇異現象都可以在高維空間下得到解釋。不過大多數人認為弦理論只是一個精彩的理論,卻不是一個可信的理論。基于數學推導出來的高維空間可能只是一種假想,無法實驗驗證的理論,再美妙可能也只是一個美麗虛幻的夢。弦論預言的超粒子也從來沒有找到,“宇宙的琴弦”撩撥了太多人的心弦,卻至今沒有留下任何物理性的實證。

所以源于弦論的超弦理論、M理論的高維空間理論逐漸淪為物理學研究的禁忌。無論弦理論家有多么無比的才情,激進的革命,以及動人的宣傳,終抵不過現實的打擊。科學史上也確實有許多錯誤的思想曾經看上去是那么的美妙。

先不去評判對錯,弦論最大的失敗在于太過早去觸及宇宙的本質,而科學是一門循序漸進的知識獲取體系。

量子糾纏的粒子之所以能忽視距離而相互感應,在弦論的解讀下,三維空間中的距離對于高維空間來說,并不存在。我們看見的只是我們能看見的兩個或多個粒子,在高維空間中,那就只是一個粒子而已。而除了弦論的其他理論對此還沒有任何解釋,但至少量子糾纏的并不涉及信息的傳輸,也沒有能量的參與。