葡萄酒作為舶來品,產區、等級、年份等一系列標準讓許多消費者一直處于云里霧里。許多不法商家正是抓住消費者的知識盲區,選擇在原瓶進口葡萄酒上下功夫,以次充好,用原漿灌裝葡萄酒冒充原瓶進口葡萄酒。

據了解,原瓶進口葡萄酒的成本包括廠家利潤、運費、關稅、貿易商利潤等,其價格遠高于國內市場上出售的許多原瓶進口葡萄酒。

但在國內不少電商網站上,一瓶成本價就要20-30元的法國原瓶進口葡萄酒,卻以15-30元的價格銷售。進口紅酒為何會出現賠本銷售的情況?

1.電商網站“原瓶進口”驚現價格倒掛

記者登錄某網上商城看到,一款售價為29元的高盧騎士干紅葡萄酒,買就送酒刀,買多少瓶送多少個。

客服表示肯定是法國原瓶進口紅酒,由于自身是法國某集團的惟一指定進口商,才能夠做到這個價位,并向記者出示了報關單據。

然而在翻看了用戶對這款酒的評論后,記者發現這款葡萄酒還曾以19.9元低價促銷,在消費者評價內容中曾有質疑其是否為原瓶進口,還有消費者在品嘗后認為色素太重,懷疑是勾兌酒。

記者又翻看了消費者對于該商城其他幾款價格低于30元的葡萄酒的評論時也看到了相似情況。

業內人士表示,一瓶法國AOC、AOP級葡萄酒,其進口成本約在20-30元,經過正規流程上市銷售,其價位一般在50-60元。

西班牙和智利的酒相對便宜一些,入門級葡萄酒的進口成本約在18元左右,基本上國內售價為40元左右,也有酒商賣得更低一些。

但電商網站上搜索的結果卻顯示,十幾、二十幾元號稱是原瓶進口的葡萄酒比比皆是。

2.以假亂真成“公開秘密”消費者難辨真偽

葡萄酒圈內人士坦言,不良酒商以次充好、以假亂真的灌裝現在已成為公開的秘密。專家表示,之所以會出現極低價位的原瓶進口葡萄酒,可能是:

酒商倒閉或者轉行不再經營酒類,急于甩賣變現;或是打著低價促銷的幌子,實際是在運輸或存放過程中酒體受損;更有可能不是真正的原瓶進口葡萄酒,或者只有一部分是原瓶進口酒,另外由酒商摻入了一部分灌裝酒,打擦邊球當做是原瓶進口酒售出,從而賺取暴利。

更有業內人士爆料,某酒商代理了一款葡萄酒,按正規手續從海關進口了一個貨柜(約1.3萬瓶)的酒,但并不直接售出,而是找一些不法廠家,再灌裝幾萬瓶酒,外包裝所使用的條碼和酒標全部仿制國外,將其成本平攤下來,然后一并作為原瓶進口酒售出。

購酒者要求查看報關單,酒商也可以重復使用真實的單據,或者直接打印多份報關單,只需要將關鍵信息掩住就可以了,一般消費者很難分辨真偽。

3.灌裝進口酒暴利空間極大,酒質令人堪憂

在業內人士看來,這樣的情況在國內進口灌裝酒市場里并不鮮見,并且已經存在很長時間。此種做法能夠長期存活,根本原因是由于進口國外的原酒來到國內灌裝,中間的灌裝入瓶過程為不法酒商提供了造假機會。

記者調查發現,灌裝進口酒利潤空間極大,1瓶0.5歐元的進口葡萄酒,成本相當于3-4元人民幣,加上1元的裝瓶費、瓶子2.5元,再加上其余的零散費用,也還不到10元。

這幾年之所以許多進口葡萄酒商異軍突起,許多酒商都開始做起了進口葡萄酒生意,根本原因正是在于其中價格體系不清晰、牟取暴利的空間很大。

以往,國家質檢總局公布的不合格進口葡萄酒中,有80批次的法國葡萄酒不合格,部分產品涉嫌造假,其中干浸出物、霉變、重金屬超標和未提供所需證書是不合格的主要原因。

不少急于獲利的酒商為了節省成本、獲得最大利潤,無論是酒瓶包裝還是灌裝環境,包括進口過程中的運輸環境,都存在偷工減料的現象。實際上,這些過程無人監管,不法酒商照樣可以貼上進口酒標出售,至于瓶里的酒質則令人堪憂。

4.專家觀點:一味追求低價質量難保證

專家表示,目前市場上不乏低價位的原瓶進口葡萄酒,但消費者在選購酒品時不要一味追求低價,因為這些所謂的原瓶進口葡萄酒很有可能存在著質量風險。

酒商很少會選擇正規酒廠進行灌裝,而是會選擇一些小作坊,無論是從生產環境、灌裝工藝,還是安全衛生方面都很難嚴格規范,其產品質量實在令人擔憂。

此外,葡萄酒屬于直接入口的食品,

相關部門還應加大監管力度。

5.如何辨別原瓶進口葡萄酒

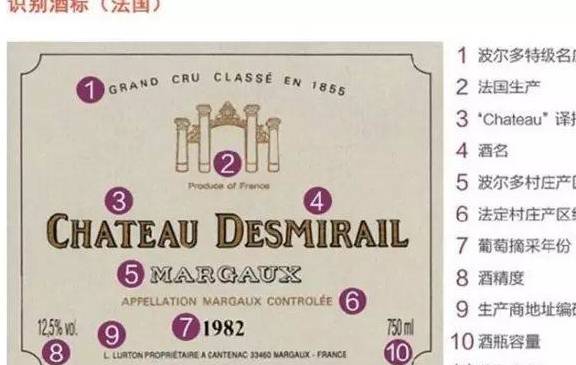

a.酒標

一般來講,如果是原瓶進口葡萄酒,可以從酒標上了解其信息。按照相關規定,進口葡萄酒除了在酒瓶正面需要貼有進口國文字的正標外,同時還需要在背面貼正規的中文背標。

b.外觀

原瓶進口葡萄酒的日期標注與國內也有所不同,比如法國葡萄酒的日期標法為L7296A0611:58,其中L7代表2007年,296代表在法國時間從新年開始的第296天灌裝,A06代表的是生產線編號,11:58是精確的出廠灌裝時間。

c.木塞

一般來說,木塞上的文字會與酒標上的內容一致,比如酒莊名稱、生產批號等等,但國內的灌裝酒在細節處很難做到,消費者需要仔細分辨。