浩瀚的宇宙自誕生的那一天起,就出現了無數的科學奧秘,而要揭開這些科學奧秘,我們就需要在科學的道路上不斷發現,不斷前進。

科學理論是科學世界的核心,而每一個科學理論想要得到證明,都需要科學實驗。只能通過科學實驗得到證明的科學理論才是真實的理論,在沒有通過實驗證實之前,科學理論只能是一個猜想理論。

科學家在科學道路上探測研究的時候,發現這個世界分為宏觀和微觀。宏觀的背后是微觀,而微觀的背后同樣也是宏觀,二者是緊密聯系的。早在1900年的時候,普朗克在研究“黑體輻射”問題時提出了“量子”的概念,自此量子力學問世。

量子力學是一個能夠和相對論并列的,能夠影響人類思維的偉大基礎理論。可能不少人知道量子力學,卻不知道量子是什么東西?其實量子的本質是一個物理量的最小單位,它并不是現實世界中存在的粒子,而是一個物理概念。

任何事物都可以進行量子化,大到我們能夠看到的宏觀物體,小到我們無法看到的概念,比如時間,它們都可以量子化。所以,量子力學的本質就是探索微觀世界粒子運動的規律,了解了粒子的運動規律,我們也就了解了微觀世界,從而由微觀到宏觀,能夠讓我們更了解宏觀世界。

前面我們說了,這個世界由宏觀和微觀組成,宏觀事物是由微觀粒子組成,所以理論上宏觀世界的運動規律應該跟微觀世界的粒子運動規律是一樣的。可是承研究的不斷深入,科學家驚訝地發現,微觀世界中粒子的運動規律跟我們中熟悉的經典力學完全不同,甚至有一些現象不違反常識,顛覆我們的認知,比如量子糾纏論,量子疊加態等。

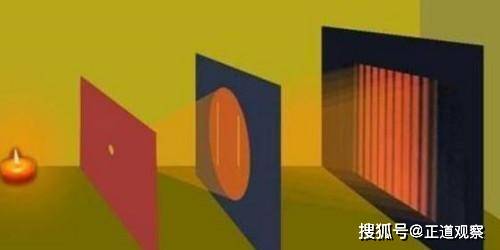

在研究量子力學的道路上,同樣有不少的實驗,其中一個實驗是我們每一個人都非常熟悉的,那就是在高中時代都做過的雙縫實驗。對于雙縫實驗,相信朋友們并不陌生,在上高中的時候,物理老師給我們做過一個實驗,它非常簡單。

雙縫實驗是為了證明光的本質,光子通過雙縫之后,留下的不僅是粒子形態,而且還留下了波的形成。由此說明光具備粒子和波兩種特征,這種現象被稱為光的波粒二象性。

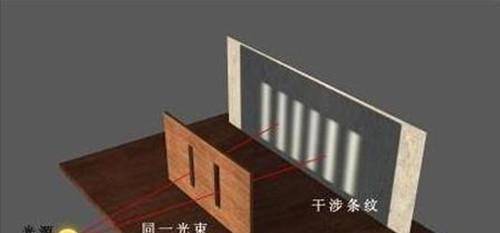

不僅僅是光具備粒子和波的兩種形成,其他的所有微觀粒子都同樣具備波粒二象性。后來科學家改造了實驗方法,使用更先進的電子設備進行實驗,讓每一次只有一個電子發射穿過一個縫隙,最后屏幕上仍然會有干涉條紋出現。

這說明電子在穿過縫隙的時候,是以粒子和波的形態同時出現。粒子的內在屬性被我們通過多次實驗證實了,它同時具備兩種特性,可是要研究更深層次的奧秘,我們就需要對粒子的運動過程進行更精細的研究,于是科學家在在兩個縫隙前安裝了探測器,試圖用攝像機來觀察并留下粒子通過縫隙時的影像。

在科學家看來,只要我們在縫隙前安裝了探測器,就可以觀察到電子是如何從粒子狀態轉變為波的。有了詳細的觀測數據,或許我們就可以真正揭開粒子世界的奧秘,讓量子力學出現質的提升。

愿望是美好的,可是結果卻人們感到毛骨悚然。當電子發射出去后,穿過縫隙的這個過程中居然完全以粒子的狀態運動,背后的屏幕上沒有留下任何干涉條紋,波的特征哪去了?

當科學家拿走探測器之后,電子的干涉條紋再次出現。探測器前后,電子完全不一樣的表現,讓科學家感到十分疑惑,這是怎么回事?難道電子還有意識?不想讓人類觀察它們,發現它們背后的奧秘?

在我們觀察的時候電子只具備粒子性,當沒有觀察者存在的時候,電子就具備了波動性。這樣不可思議的現象讓科學家大吃一驚,當這個實驗結果公布之后,在科學界引起了巨大的轟動。在1979年,約翰·惠勒對這個現象提出了著名的思想實驗“延遲實驗”。

電子以波的狀態通過兩個縫隙的時候,我們瞬間打開探測器,會發現電子的狀態立馬改變,只留下了粒子狀態,波的狀態消失了。這個實驗告訴我們,人類的觀察可以“延遲”電子的決定。

而電子通過雙縫是過去已經發生的事實,人類的觀察卻可以改變過去,“延遲實驗”的提出震驚了整個學術界。如果這一切都是真的,那我們就需要重新認識我們現在所在的世界和宇宙。可能我們看到的并不是真實的世界,由于人類的觀察,世界的本質有可能并沒有真正顯現出來,我們看到的只是這個世界的一部分,背后還隱藏著另一個真相。

可能正是人類的觀察才讓我們看到了宏觀世界和微觀世界的巨大不同,才有了顛覆我們認知的量子力學現象。可是如果我們不去觀察,又無法真正探索這個世界的奧秘,這一點讓人們感到苦惱。或許隨著人類科技的不斷進步,我們可以有更先進的方法,跳過人類這個觀察角色,讓人類以第三者的角色隱藏在幕后,或許才有可能真正揭開粒子世界的奧秘,發現這個世界的本質。