引用

Anisi, M.H., Abdullah, A.H. Efficient Data Reporting in Intelligent Transportation Systems. Netw Spat Econ 16, 623–642 (2016).

摘要

近年來,智能交通系統( intelligent transportation systems,ITSs)應運而生。這些系統可以改善傳統的交通系統,為旅客提供交通信息。在交通領域,無線傳感器網絡(Wireless Sensor Networks,WSNs)可以取代現有的有線傳感器和昂貴的交通監控系統,以減少安裝此類系統的時間和成本。然而,考慮到傳感器節點的能量限制,準確、及時地傳遞交通信息是一個重大挑戰。在本文中,我們提出了一個兩層架構,上層是移動對象(車輛)網絡,底層是分層的無線傳感器網絡。使用這種方法,低功耗靜態傳感器節點上的一部分負載可以轉移到移動對象上,例如功能強大的移動設備。此外,為了提供準確、及時的流量信息,提出了一種 QoS 感知的鏈路代價函數,用于靜態傳感器節點間的數據傳輸。另外,由于移動對象層(上層)中對象的移動性和存在丟包的概率,提出了一種可靠的數據轉發機制。在這種機制中,數據包被轉發給附近的人,這增加了接收數據包的概率。性能評估結果表明了用于 ITS 應用程序的建議體系結構和數據報告機制的有效性。

1 介紹

無線傳感器網絡是一種經濟、低功耗的無線監測方法,能夠支持無處不在的 ITS 應用。但其還存在對于不同應用必須滿足不同的服務質量(Quality of Service,QoS)參數,包括傳感器節點的能量、可靠的數據傳輸和延遲;與有線網絡相比,安全性較低、速度較低和配置更復雜等缺點。本文中作者提出了一種用戶都直聯無線傳感器網絡的體系結構。其中移動用戶查詢網絡,并將查詢響應發送回其中一個節點,該節點充當傳感器節點和移動用戶之間的中間節點(稱為副接收器)。當目標移動用戶到達副接收器時,它向移動用戶發送響應。如果該分組傳輸不成功,則來自重新跟蹤和重傳分組的可考慮延遲施加到系統上。

在針對傳感器節點之間的數據傳輸過程中,響應包的丟失、無線傳感器網絡的能量限制等問題時,本文提出了一種基于 WSNs 的 ITSs 兩層體系結構,其中靜態傳感器節點和移動對象之間的數據通信在每層中被分離,簡化了靜態傳感器的任務并節省能源。并傳感器節點被組織成若干個簇,其中數據通過樹傳遞到簇頭結構。為了滿足數據傳輸對服務質量的要求,本文提出了一種鏈路代價函數,并將其應用于傳感器節點間的數據傳輸。利用所提出的鏈路代價函數,平衡節點能量,減少時延和擁塞。并且在移動對象層,本文提出了一種可靠的數據轉發機制,可以大大減少分組丟失。

2 系統架構

2.1 靜態傳感器層

此層由幾個靜態傳感器節點組成,假設每個節點都知道其位置。為了指定位置,可以使用分布式定位方案。假設整個網絡由多個群集組成,并且在每個簇中,選擇其中一個節點作為簇頭( Cluster Head,CH)。為了節省靜態傳感器節點的能量,采用基于簇和基于樹的方法。集群通過提高帶寬利用率和減少開銷來降低能耗。另外,參考無線傳輸中消耗的能量與通信中節點間距離平方的直接關系,在每個簇內使用了基于樹的方法。由于簇成員節點不在簇頭的位置向相鄰節點發送數據包,從而縮短了它們的傳輸距離,從而降低了每個簇中傳感器節點的整體能量消耗。

2.2 移動對象層

移動對象沿著該層的感興趣的區域(the area of interest,AOI)移動網絡,有關速度、方向和位置的信息被認為是永久可用的,移動對象可以具有兩個在不同頻帶上執行的無線電。這些移動對象從其覆蓋區域內的簇頭收集數據,處理數據并將其轉發給目標節點。使用此機制可以在不影響整個網絡的情況下刪除更多的對象。另外,移動傳感器的故障或離開不會干擾數據采集過程。因此,可以確保網絡的可擴展性和健壯性。

3 通信框架

本文所提出的通信和路由框架包括靜態傳感器層和移動對象層。在分層框架中,靜態傳感器層涉及部署在感興趣區域的靜態傳感器節點之間的 QoS 感知數據路由,而移動對象層則解決移動設備的可靠數據通信問題對象。注入查詢之后,最靠近移動對象的節點接收查詢,通過靜態傳感器將查詢路由到查詢區域目標,在返回路徑中,響應包到達最接近查詢區域目標的簇頭,隨后分組被發送到集群頭部的本地附近的移動對象。

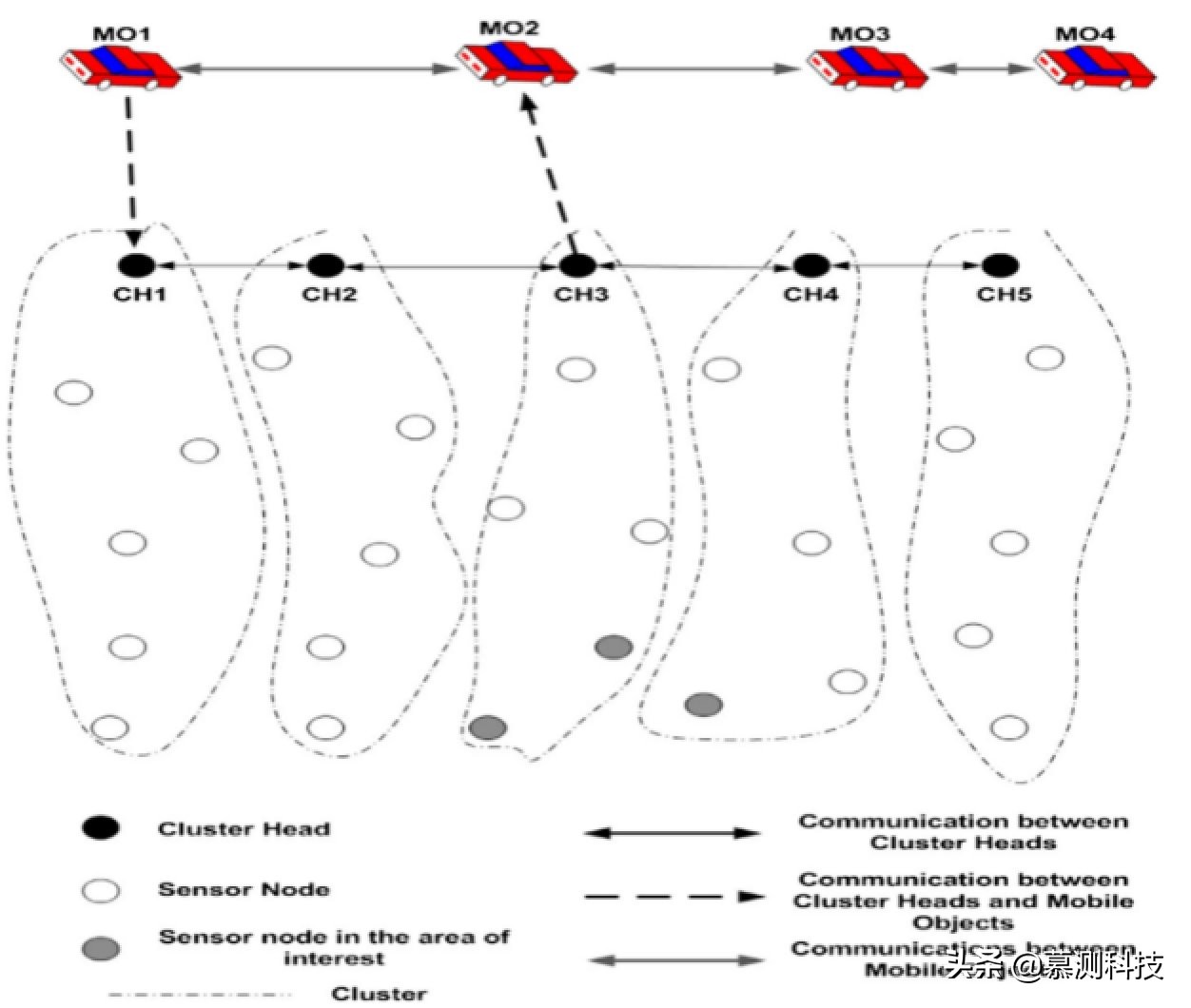

圖 1 描述了所提出的通信框架的適用場景。當移動對象需要有關環境的一些信息時,它向網絡注入一個查詢。移動對象無線電范圍內最近的簇頭接收查詢。在接收到查詢后,簇頭檢查查詢中感興趣區域是否與其覆蓋的區域匹配。若是,它將查詢分發到它的集群并轉發給它的相鄰簇頭。

從靜態傳感器節點到簇頭的數據傳輸,使用鏈路代價函數轉發其數據包,以確保可靠和節能的數據傳輸。當簇頭接收到查詢結果時,為了節省時間,它將結果發送到進入其無線電的第一個移動對象范圍。當移動對象接收來自簇頭的查詢結果,它首先檢查它是否是查詢的發送者。若不是,為解決對象的移動性問題,它在其無線電范圍內選擇比其他對象更可靠、更接近目的地的移動對象,并將分組轉發給它。重復這個過程,直到查詢移動對象收到結果為止。

圖 1 所述框架中的數據通信示例

3.1 鏈接成本函數

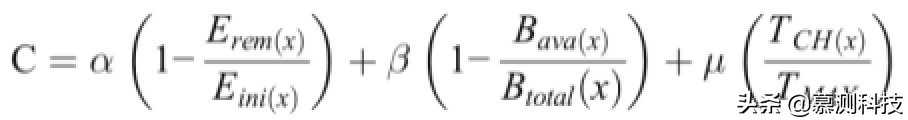

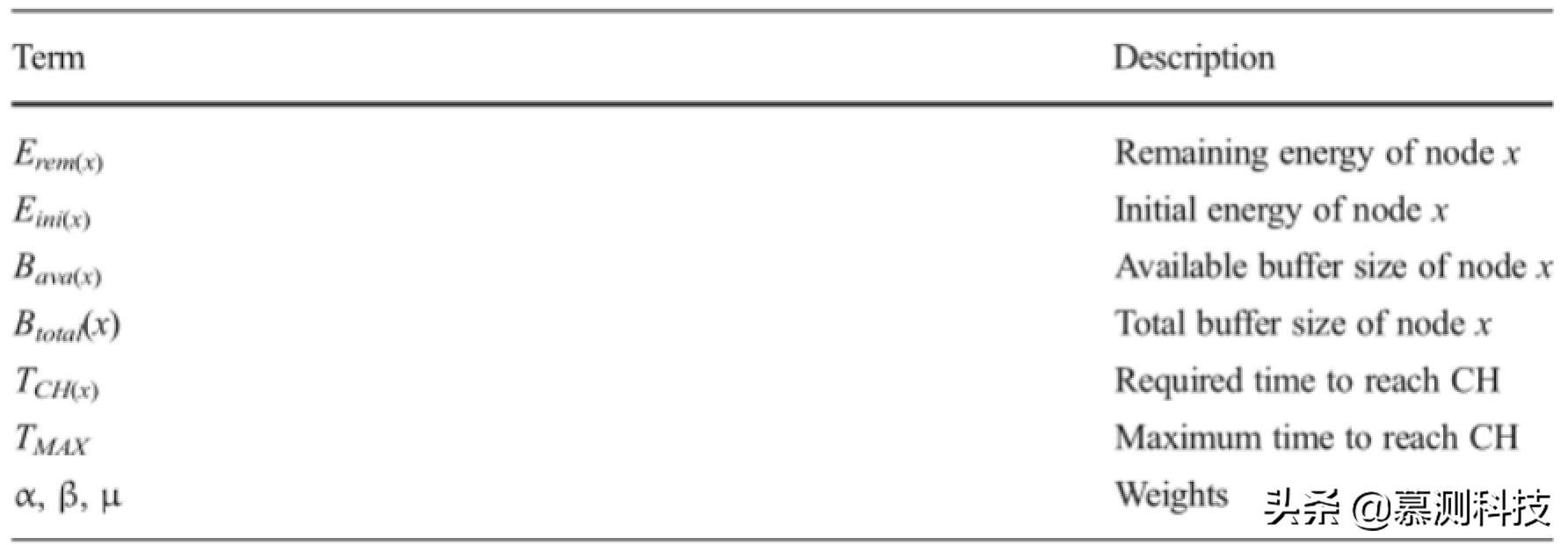

本文在初始化階段使用鏈路代價函數來計算下一跳鄰接點(父節點)的鏈路代價。由于 ITSs 中及時信息傳遞的必要性,在所提出的鏈路代價函數中,我們使用絕對時間取代希望計數來減少延遲和擁塞文提出了一種延長網絡生存時間的方法,即延長網絡的可用時間,控制包丟失、減少延遲和擁塞。從節點 y 向節點 x 發送分組(C)的成本定義如下:

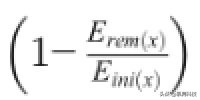

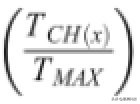

表 1 顯示了函數。在在最壞的情況下,

和

的值可以是 1(在緩沖區大小中沒有剩余的能量或沒有足夠的空間),在最好的情況下可以是 0。

表 1 鏈路成本函數符號

另外,

從節點 x 到達 CH 所需的時間與到達 CH 所需的最大時間的比例。通道 Tmax 是一個預定的常數,C 是從節點 y 到節點 x 傳輸數據包的總開銷。C 值最低的鄰接點節點將被選為下一跳鄰接點。α、β 和 μ 是能改變能量效應的因素的權重。因此根據場景的目的、需求和問題,它們可以得到不同的結果值。通過考慮 μ 值大于 α、β,能量和緩沖區大小對到達簇頭的時間的影響,選擇更靠近簇頭的候選鄰接點的概率增加,并且使用繞道的機會將增加減少。

3.2 初始化

該方法中,在部署節點后立即執行初始化算法。鄰接表最初是空的,并由這個進程初始化。在這個過程中,初始化包被廣播到網絡,該初始化包由節點的剩余能量、到達簇頭所需的時間以及具有包的一般字段的節點的可用緩沖區大小組成。當一個傳感器節點接收到初始化包時,它在路由中保留下一跳的候選鄰接點的信息表。

這個過程一直持續到所有靜態傳感器節點接收到初始化包。在這一階段之后,每個節點都知道其鄰接點的規范作為其可能的父節點。

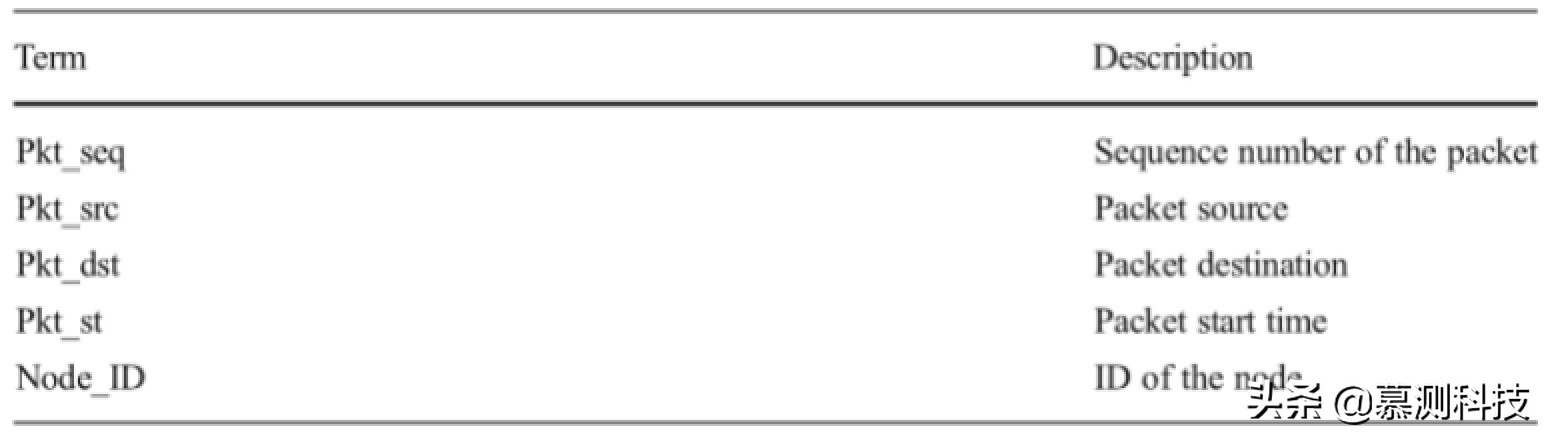

表 2 包頭信息列表

3.3 查詢注入

當移動對象需要從環境中獲取一些交通信息時,就會向網絡中注入一個查詢。在移動對象的無線電范圍內最近的簇頭接收到查詢后,檢查它是否能夠完全或部分覆蓋查詢中的感興趣區域。如果可能,簇頭作為集群中樹的根,將數據包發送給它的子節點;否則,它將查詢數據包發送給它的鄰接點簇頭。子節點也會重復這個過程,直到集群中的所有節點都收到查詢為止。

3.4 查詢響應路由

在集群中的所有節點接收到查詢后,節點的結果被發送回查詢的移動對象。在該方案中,查詢結果路由分兩個層次進行。第一級涉及靜態傳感器層中的路由響應包,第二級在移動對象之間執行。

3.4.1 靜態傳感器層查詢結果路由

在傳輸查詢結果時,查詢應答器根據計算出的可能的父節點的鏈路開銷,選擇鏈路代價最低的父節點,并將響應包發送給它。類似地,當中間節點接收到查詢響應時,它選擇鏈路開銷最小的父節點并將包轉發給它。這個過程一直持續到集群頭收到集群成員的結果。當簇頭接收到查詢結果時,為了減少傳輸所需的功率和節省更多的能量,它立即將結果發送到其無線范圍內最近的移動對象。隨后移動對象使用最接近查詢的節點將包轉發到目的地車輛。如果簇頭無法在其通信范圍內找到移動對象,它將數據包轉發給其最接近查詢對象的相鄰簇頭之一,以將結果發送給移動對象。

3.4.2 移動對象層查詢結果路由

在這一層,數據包被發送到查詢發送方的初始位置,并由中間移動對象轉發,直到查詢發送方能夠接收到它。當數據轉發路由中的移動對象接收到查詢結果包時,首先檢查包的查詢源,以確定它是否是查詢的發送方。如果是發送方,則數據傳遞過程結束;否則,它將數據包轉發給查詢對象。然而,在 ITSs 系統中,由于車輛的移動性,丟包是其中的主要問題之一,造成時延和能耗。

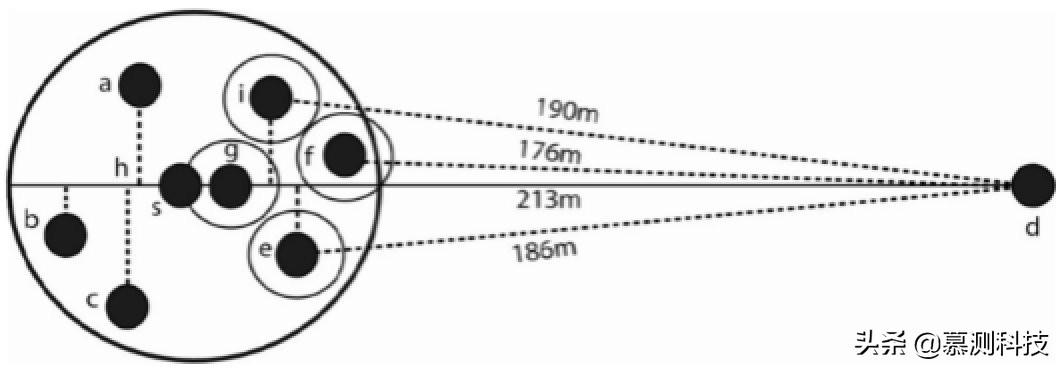

此處我們除了考慮路徑長度外,還應考慮路徑的可靠性考慮在內該算法將可能的鄰接點作為下一跳,將數據包轉發到距離目的地最近且不離開無線范圍的移動對象(速度為 v)時間 t 之后的前一跳對象。這里“t”是移動對象不離開前一跳對象的無線電范圍的持續時間。

圖 2 說明了所提出的算法,其中小圓表示節點的移動區域,大圓表示對象 s 的無線范圍。假設移動對象 s 希望將其分組轉發給其鄰接點之一。由于移動對象的移動(其中 x = vt),它可能離開 s 的無線電范圍。因此,在所提出的算法中,數據分組被轉發到能夠滿足上述兩個條件的節點。例如,在這個例子中,基于對象的速度和無線電范圍,最接近目的地并且沒有離開 s 的無線電范圍的對象(例如對象 e)將被選為下一跳對象。

圖 2 選擇下一跳移動對象示意圖

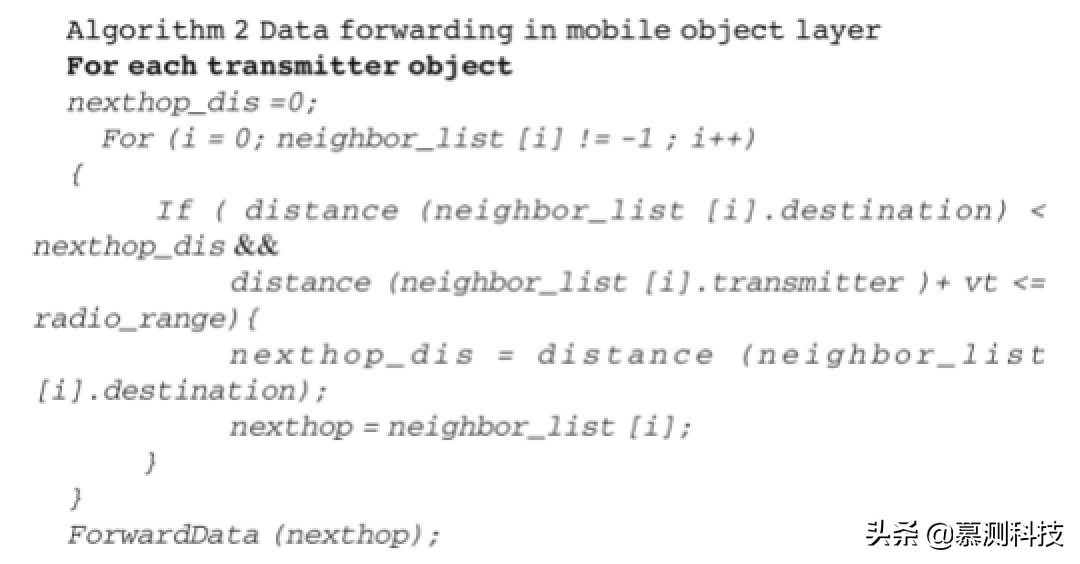

在算法 2 中,詳細介紹了數據轉發過程。在該算法中, neighborlist 是發送對象的單跳鄰接點列表,nexthop 是下一跳候選鄰接點,nexthopdis 是其距離。

圖 3 顯示了在所提出的和傳統算法中移動對象之間的數據轉發的另一個示例,其中小圓表示節點的移動區域,大圓表示節點的無線電范圍。另外,在傳統算法中,實線表示所提出的機制,虛線代表數據路由。

圖 3 向請求者對象轉發查詢結果示意圖

在該算法中,當 s 選擇節點 j 后,由于可能離開對象 j 的無線范圍,因此不選擇對象 b 作為下一跳,而是選擇同時滿足所提出算法兩個條件的對象 q 作為下一跳。

4 績效評估

使用 J-SIM(基于 JAVA 的模擬器)對所提出的方法進行了仿真和評估,傳感器節點均勻地圍繞在正方形的中心有一個孔。兩個相鄰節點之間的距離為 25m,洞的大小為 500m _500m,節點的初始能量為 50j,mac 協議選用 ieee802.15.4。

移動對象的移動基于隨機航路點(random waypoint,RWP)移動性模型,并且僅限于無線傳感器網絡的部署區域。這包括移動物體在城市街區周圍移動(行駛)并尋找如圖 4 所示的免費停車位的情況。移動物體以最小速度 5 m/s 和最大速度 20 m/s 沿著外部道路移動,并且只能與通信范圍為 25 m 的簇頭通信。選擇 RWP 模型的原因是它是一種隨機移動模型,在該模型中,移動對象無限制地隨機自由地移動。也就是說,目的地、速度和方向都是隨機選擇的,與其他物體無關,因此它是模擬車輛運動的最佳選擇。

圖 4 移動物體在傳感器節點周圍移動尋找免費停車場

對于簇的形成,我們使用了一種類似于 LEAC-H 協議的簡單的聚類機制。在集群形成機制中,具有增強能量容量的簇頭沿著 WSN 網絡周邊傳播,使用非持久性載波感知多址(carrier-sense multiple access,CSMA)MAC 協議廣播廣告消息( advertisement message,ADV),以通知其他節點其在網絡中的角色。然后,每個節點根據接收到的來自每個簇頭的 ADV 信號強度( received signal strength,RSS)來選擇可以使用最小通信能量到達的簇頭來確定其簇。

該方法通過控制丟失的數據包數量來避免發送額外的數據包,這是通過使用所提出的用于傳感器節點之間的數據傳輸的鏈路代價函數和所提出的移動對象之間的數據傳輸的可靠機制來實現的。

圖 5 顯示了與 Geo 路由相比,上述的方法的分組傳遞率(packet delivery ratio,PDR)。PDR 是指發送到移動對象的數據包數與源節點生成的包數之比。

圖 5 不同節點數的分組投遞率性能

由于 Geo 路由中傳輸的數據包和丟失的數據包的數量較多,其 PDR 比所提出的方法要小。圖 6 將重傳分組的數目與 Geo 路由進行比較。在所提出的機制的靜態傳感器層中,集群中丟失的分組使用標簽方法的重傳機制進行重傳。當一個節點在其自己的時隙中沒有成功地將其數據傳輸到其父節點時,丟失的包被重新傳輸到其父節點。而在移動對象層,利用所提出的可靠機制在移動對象之間進行分組傳輸,有效地降低了分組丟失的幾率,并在分組丟失的情況下,使用 MAC 層的默認重傳機制來重傳丟失的分組。

圖 6 重傳次數與節點數

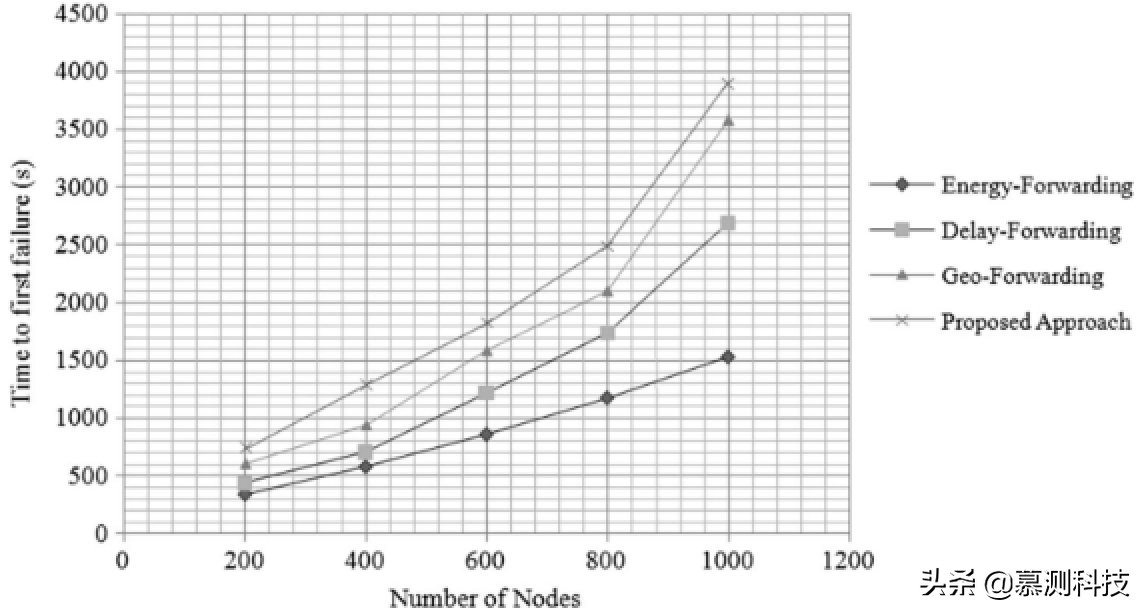

圖 7 顯示了與 Geo 轉發、延遲轉發和能量轉發相比,所提出方法在首次失敗時間方面的性能。從圖中可以看出,所提出的方法具有最長的首次失效時間。在該方法中,分簇通過提高帶寬利用率來降低節點的能量消耗。另外,所提出的鏈路代價函數考慮了節點的剩余能量,從而延遲了節點的失效時間。

圖 7 將提出的方法與其他方法中的第一次失敗時間進行比較

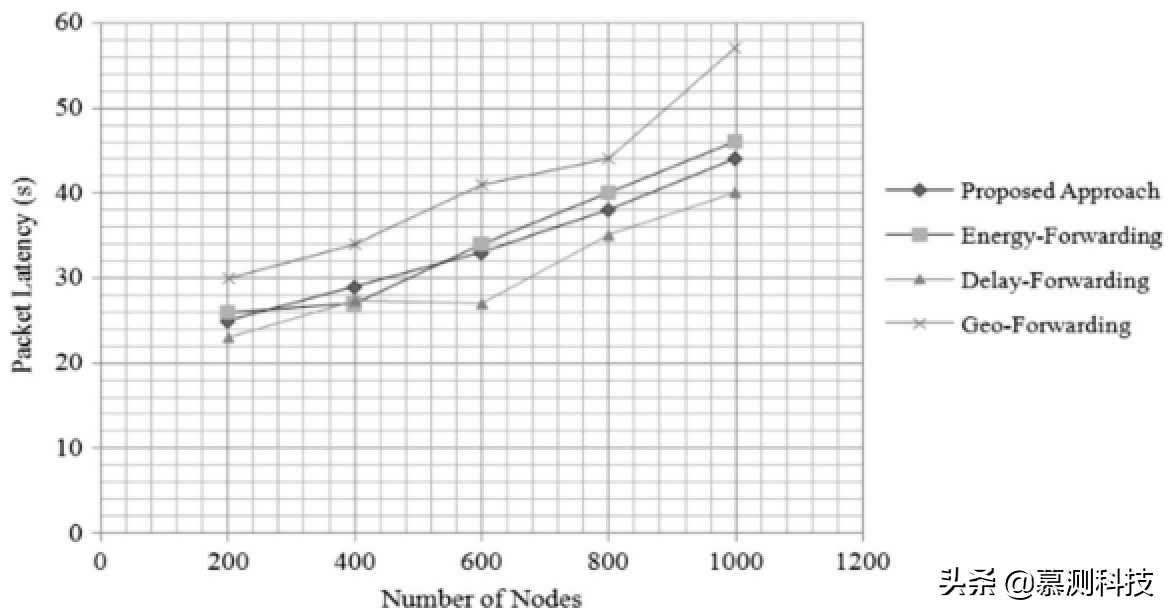

在圖 8 中,將所提出的方法的包延遲(即發送查詢和接收響應之間的持續時間)與其他方法進行了比較接近。由圖得,延遲轉發機制通過在每個傳感器節點使用基于自適應占空比的跨層策略,具有比其他節點更低的延遲。該方法考慮了節點與移動對象之間的絕對旅行時間,以最小化分組延遲。通過考慮靜態傳感器層中節點的剩余能量和可用緩沖區大小,并在移動對象層使用所提出的可靠機制,可以減輕節點故障和分組丟失,減少丟失分組的重傳所需的時間。

圖 8 包延遲評估

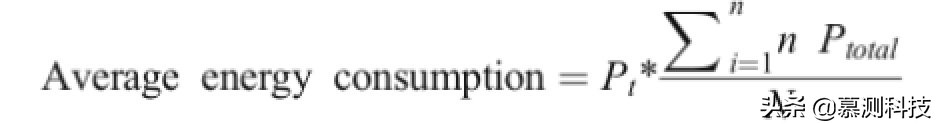

在無線傳感器網絡中,大部分的能量消耗都與傳輸有關,而傳輸比接收和計算消耗的能量要大得多。我們根據網絡中傳輸的數據包數量來測量能量消耗,采用以下公式:

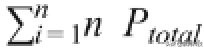

式中,P 表示傳輸所需的能量,取 50nj,

為網絡中傳輸的數據包總數,N 為節點總數。由圖得評估結果表明該方法優于能量轉移機制。在該方法中,聚類和樹拓撲通過提高帶寬利用率和降低開銷來降低能耗。此外,通過在靜態傳感器層使用所提出的鏈路代價函數,平衡節點的能量,并通過較少擁塞的路由將數據路由到移動對象。最終防止了節點故障和分組丟失,并且不使用額外的能量來重新路由丟失的分組。類似地,在移動傳感器層中提出的機制通過將節點轉發給最可靠的鄰接點來減少分組重傳的次數,這可以節省額外的能量。

5 結論

在 ITSs 中,大規模部署一個成本低、安裝時間短的先進監控系統是一個相當大的挑戰。無線傳感器網絡可以被認為是解決這個問題的一個合適的解決方案。針對無線傳感器網絡的應用,提出了一種由無線傳感器網絡和移動對象組成的雙層體系結構。在該體系結構中,無線傳感器網絡監控區域,移動對象(車輛)能夠發送查詢并接收所需的交通信息。該策略簡化了傳感器節點的功能,降低了節點的能量消耗。在靜態傳感器層中,傳感器節點被組織成多個簇,并使用 QoS 感知的鏈路代價函數向簇頭發送數據。在從簇頭接收到查詢響應之后,使用能夠減少分組丟失的可靠機制將數據分組轉發到查詢對象。仿真實驗表明,該方法在節省傳感器節點能量和延長節點生命周期的同時,能夠以較高的包傳遞率和較低的時延提供所需的流量信息。

致謝

本文由南京大學軟件學院 2020 級碩士林聚翻譯轉述

本論文轉述項目受到國家自然科學基金重點項目(項目號:61932012,61832009)支持。