近日,刀郎新歌《羅剎海市》走紅,歌詞疑被過度解讀。

這里,周山小編不去猜測這首歌到底是含沙射影映射誰?

我們來了解一下蒲松齡小說《聊齋志異》中的《羅剎海市》篇目到底講的什么內容?

《羅剎海市》是清代小說家蒲松齡創作的文言短篇小說。

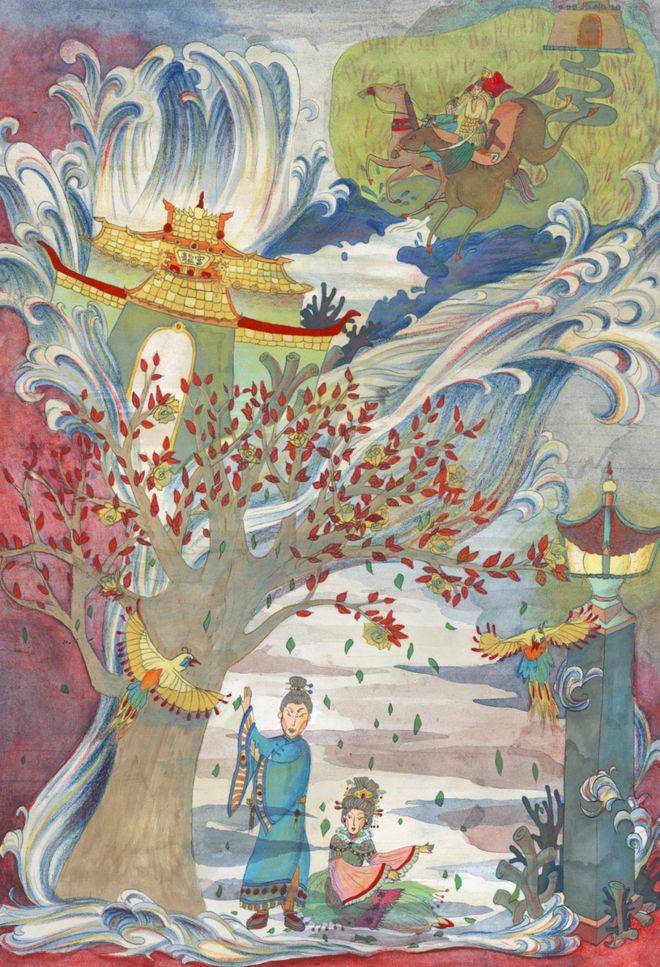

作品描寫了一個虛無飄緲的國家羅剎國,那里的人以丑為美,完全是一個顛倒過來的世界,此篇乃憤世嫉俗之文章,作者巧借醉鄉以指桑罵槐,旁敲側擊。

蒲松齡在這個故事里描述了兩個國度:一個是羅剎國,一個是龍的國度。故事中還刻畫了一個飄洋過海游歷了兩個國度而最后回歸故土的人物——馬驥。

羅剎國是明清時期對(俄)羅斯的音譯舊稱,也有一說是錫蘭島,即現在的斯里蘭卡。不過這里是一個虛擬的國度。在這個國度里美丑顛倒,越丑越是擔任高官要職,掌管朝政;越是美,越被看成妖怪。“所重,不在文章,而在形貌。”因此,越是不怕丑化自己的面目,就越是能得到重用,越是能取得高官厚祿。在這個國度里,容不得美的存在,墻是黑色,舞女貌如夜叉,音樂“腔拍恢詭”。馬驥以煤涂面,則人以為美,他唱靡靡之音,則“王大悅”。這是作者對當時社會現實的揭露與諷刺,表現了作者心中的憤懣與不平。

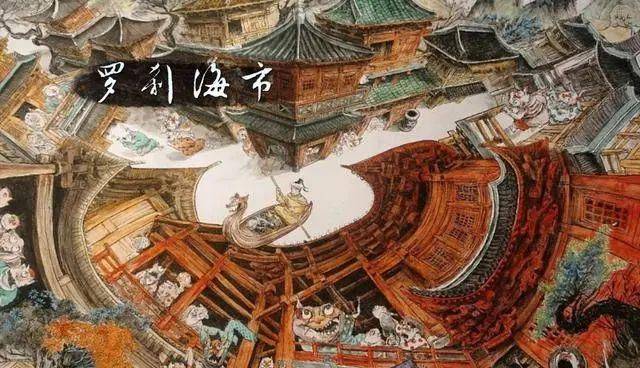

在龍的國度里,一切與之相反。這里的一切都是美好的。這里環境優美,光明澄沏;這里人物美,宮殿美,花美、樹美、鳥美,更為重要的是這里政治清明。這里重用的是賢士,看重的是文才,君仁臣忠,夫義妻貞。這毫無疑問是作者理想的寄托。作者一生郁郁而不得志,抱曠世之才,而屢試不中,所以他在“異史氏曰”中感嘆萬端,說這種理想只能“于蜃樓海市中求之耳”。

貫穿故事始終的人物馬驥也是刻畫得十分成功的。作者在刻畫這個人物形象時不僅充分利用了故事情節和人物所處的故事環境,而且還利用了議論。

故事一開始在介紹人物時,突出了三個方面:一是“美豐姿”,一是“喜歌舞”,一是有文才,這三點都為后面情節的發展埋下了伏線。也就是在這個時候,作者借馬父之口插入了一段議論:“數卷書,饑不可煮,寒不可衣”。這就使得馬驥在向求厚利而不求功名的方向發展。

他到羅剎國后,遇到的是一個“所重不在文章,而在形貌”的環境。開始他奇怪,驚異,但是漸漸地在他身上出現了“以煤涂面作張飛”的行為。這不是偶然的,他已經在接受丑的影響,這是對自己的一種否定。所以,當執戟郎勸他丑化自己的面目而去達到受重用、取“厚祿”的目的時,雖然他口頭上不同意,而實際上還是這么干了。那么,前面所引的一句議論實際上就是馬驥這時行動的思想基礎。因而他接著也“效自錦纏頭,作靡靡之音”,也以丑為美了。前面介紹他的“美豐姿”被否定,而他的“喜歌舞”在這里卻派上了這樣的用場。幸而遭人議論與被孤立,他才沒有向更深處滑去,又幸而他碰上了去龍宮的機會,才使他得以對自己進行一次再否定。

在龍宮,被他父親說為“饑不可煮,寒不可衣”的文才得到重視,使他的名字“噪于四海”,也使他的精神為之振奮。在這一切都是美好的環境里,馬驥的心靈似乎也得到了凈化。作者借龍女之口又發表了一段議論,表達了對人生的感嘆,從更高的角度闡述了真正的愛情的含義。這一段議論促使馬驥這個人物形象向更為豐滿的方向發展。馬驥十分珍惜他和龍女的愛情,他為之守義撫兒,對龍女念念不忘,情深意切。

但是,馬驥的未來如何,作者沒有說。

異史氏(蒲松齡本人)曰:“花面逢迎,世情如鬼。嗜痂之癖,舉世一轍”。

翻譯一下就是:

裝出一副假面孔來迎合世俗,如此世態與鬼域無異。顛倒美丑、曲意逢迎的怪癖,天下都有。

蜃樓雖然可見,海市卻是難尋,這些作者就都留給讀者自己去想了。