「登月計劃」大筆燒錢的同時,利潤的主要來源 —— 搜索業務 —— 卻正面臨著生成式 AI 的挑釁。

ChatGPT 的誕生,攪動了 AI 行業的風云。在這場大模型之戰中,沒有一家公司甘愿落后,特別是那些曾經無限輝煌的巨頭。

谷歌無疑是最緊張的「同行」之一。OpenAI 決定和微軟聯手(盡管二者之間關系也很微妙),谷歌必須快速應對。

今年 2 月,谷歌倉促地推出了聊天機器人 Bard。但不久后,用戶指出 Bard 會在對話過程中出現事實錯誤,這也是其最為人詬病的一點。

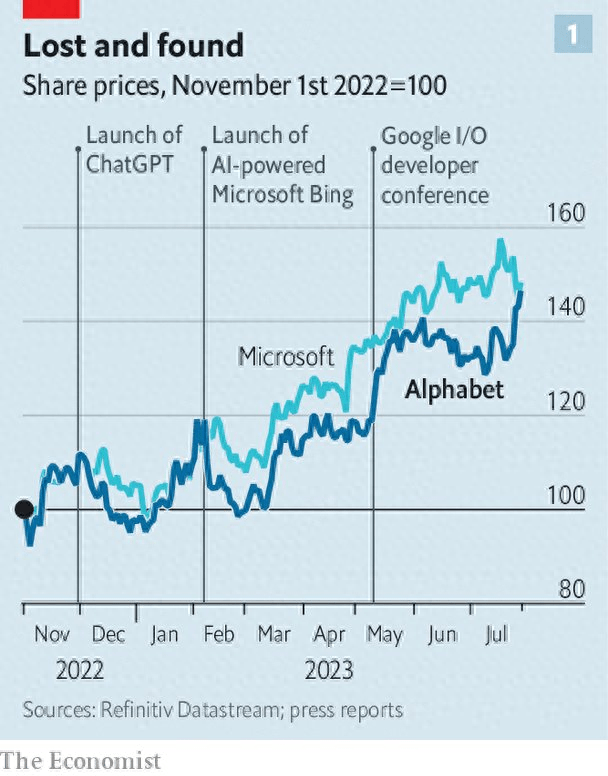

在 5 月的 I/O 大會上,谷歌 CEO 桑達爾?皮查伊一口氣發布了十多款 AI 應用產品,包括 Gmail、谷歌地圖和谷歌云的人工智能工具。演講之后,Alphabet 的股價飆升了十分之一:

隨后,已經并入谷歌的 DeepMind 也有了新消息,其 CEO 哈薩比斯表示,一款代號為「雙子座」(Gemini)的類 ChatGPT 模型正在加緊開發中。

不久前,Bard 迎來了大規模的更新,加入了很多呼聲很高的新功能,號稱 Bard 史上最大升級。通過識圖能力,Bard 可以解釋放入聊天中的圖片,也可以識別關于圖像內容的更多信息以及基于圖像生成標題等。

通過多模態升級,Bard 能打破 ChatGPT 制定的游戲規則嗎?ChatGPT 和 Bing 的聯合,會對谷歌的搜索業務造成嚴重打擊嗎?

不只是 AI 大模型,過去數年,谷歌從未停止過前沿技術領域的投資。但這些投入是否取得了預期的回報?

Alphabet 的市值在去年 11 月曾跌破 1 萬億美元,如今又回到了 1.7 萬億美元。這意味著危機的解除嗎?

今年九月,這家科技巨頭即將迎來 25 周歲的生日,投資者和高管們都在尋找新的增長點。前路在何方?

在《經濟學人》最近的一篇報道中,這些問題被重新提起,領域內的不少專家也加入了這次討論。

報道中這樣寫道:

解決這些問題的方法之一是從上到下重塑 Alphabet。例如,將搜索、YouTube、谷歌云等不同的業務分拆,讓每個業務部門將資源集中在自己最擅長的領域。

生成式 AI 帶來的「搜索」沖擊

作為近年來最重磅的 AI 技術突破之一,ChatGPT 的能力體現在對自然語言的強大理解與生成。面對用戶提出的問題,ChatGPT 給出的答案簡直與人類無異。

隨后,更危險的事情發生了:OpenAI 和微軟在今年 2 月聯合推出了 AI 增強后的必應搜索引擎。

這意味著,谷歌曾經獲取豐厚利潤的搜索業務將會受到沖擊。

自 2004 年上市以來,谷歌的營收以年均 28% 的速度增長,其中 80% 來自在線廣告。其股價上漲了 50 倍,成為全球市值第四高的公司。

「整個 2010 年代,數字廣告似乎不受商業周期的影響。在經濟形勢好的時候,廣告商花錢如流水。在經濟不景氣的時候,他們會將部分非數字營銷預算轉移到網絡上,因為谷歌和 Facebook(現在的 Meta)等巨頭可以提供比電視廣告或光鮮雜志頁面更精準的廣告投放。」

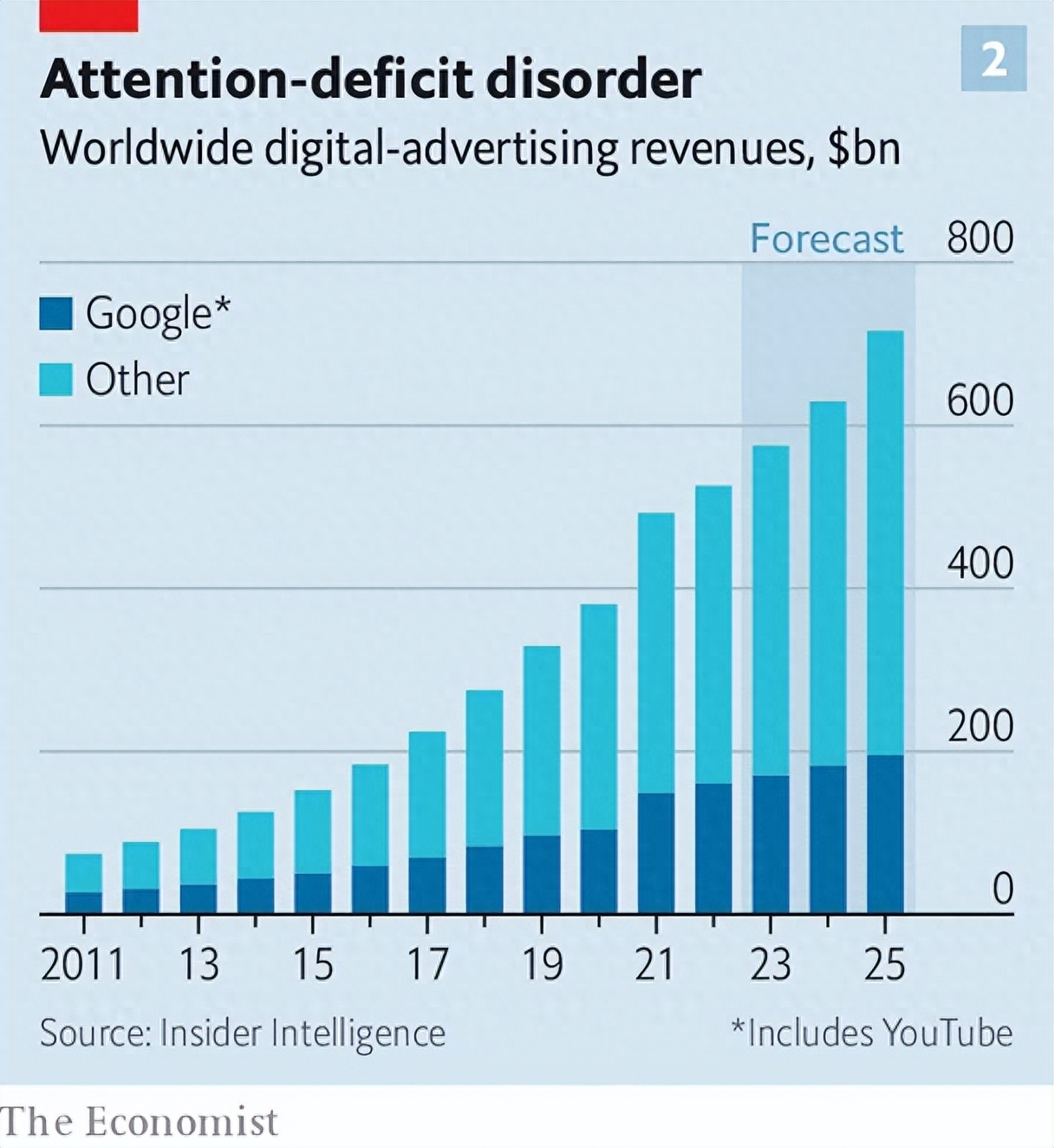

然后,經過這么多年的演進,「在線廣告」在各家企業的廣告總支出中所占份額基本能達到三分之二,能供開拓的非數字廣告預算越來越少。在這種放緩的增長趨勢中,谷歌也很難爭取分到一塊更大的蛋糕。

數據公司 Insider Intelligence 預計,未來幾年全球數字廣告銷售額的年增長率將從過去十年的 20% 左右下降到 10% 或更低。

盡管當前「搜索業務」仍然保持著豐厚的利潤率(接近 50%),但人們的互聯網搜索方式正在發生變化。

比如說,大多數人進行產品搜索不是從谷歌開始的,而是從電子商務平臺 —— 亞馬遜開始。還有一個明顯的變化:40% 的青少年和年輕人在短視頻應用 TikTok 或 Meta 的類似應用 Instagram 上尋求餐廳或酒店等推薦。此外,如 ChatGPT 這樣的聊天機器人和其他生成式 AI 產品,經由大量網絡文本、圖像和聲音的訓練,正在為人類用戶提供精準的回復內容。

這些變化,都驅使谷歌做出了改變,比如轉向「生成式 AI」技術。大多數觀察者認為,雄厚的資金和充足的人才將使谷歌能夠解決該技術出現的一些早期問題,例如機器人容易產生「幻覺」(胡編亂造)或提供回復的成本過高(谷歌正忙于解決這一問題)。

但即使解決了生成式 AI 的問題,也不一定預示著「財源滾滾」。在傳統的搜索方式中,只要用戶點擊搜索結果旁邊出現的商家網站鏈接,谷歌就能獲得報酬。但如果要讓人們對于 AI 的對話感到自然,就不能在聊天中加入廣告和鏈接。

也許谷歌可以減少廣告數量,并向客戶收取更高的費用。但廣告商未必同意,更有甚者可能會叛離。這不禁讓人想起 Clayton Christiansen 提出的「創新者困境」(innovator's dilemma)理論。

投入產出比不佳的「登月計劃」

對于谷歌的創始人拉里?佩奇和謝爾蓋?布林來說,他們很早就意識到,谷歌的主要收入引擎或許將在某個時候放緩。

因此,二人在 2015 年成立了 Alphabet。這家控股公司包含了谷歌和其他各種企業,從自動駕駛汽車到延年益壽藥物,再到各種「登月計劃」。

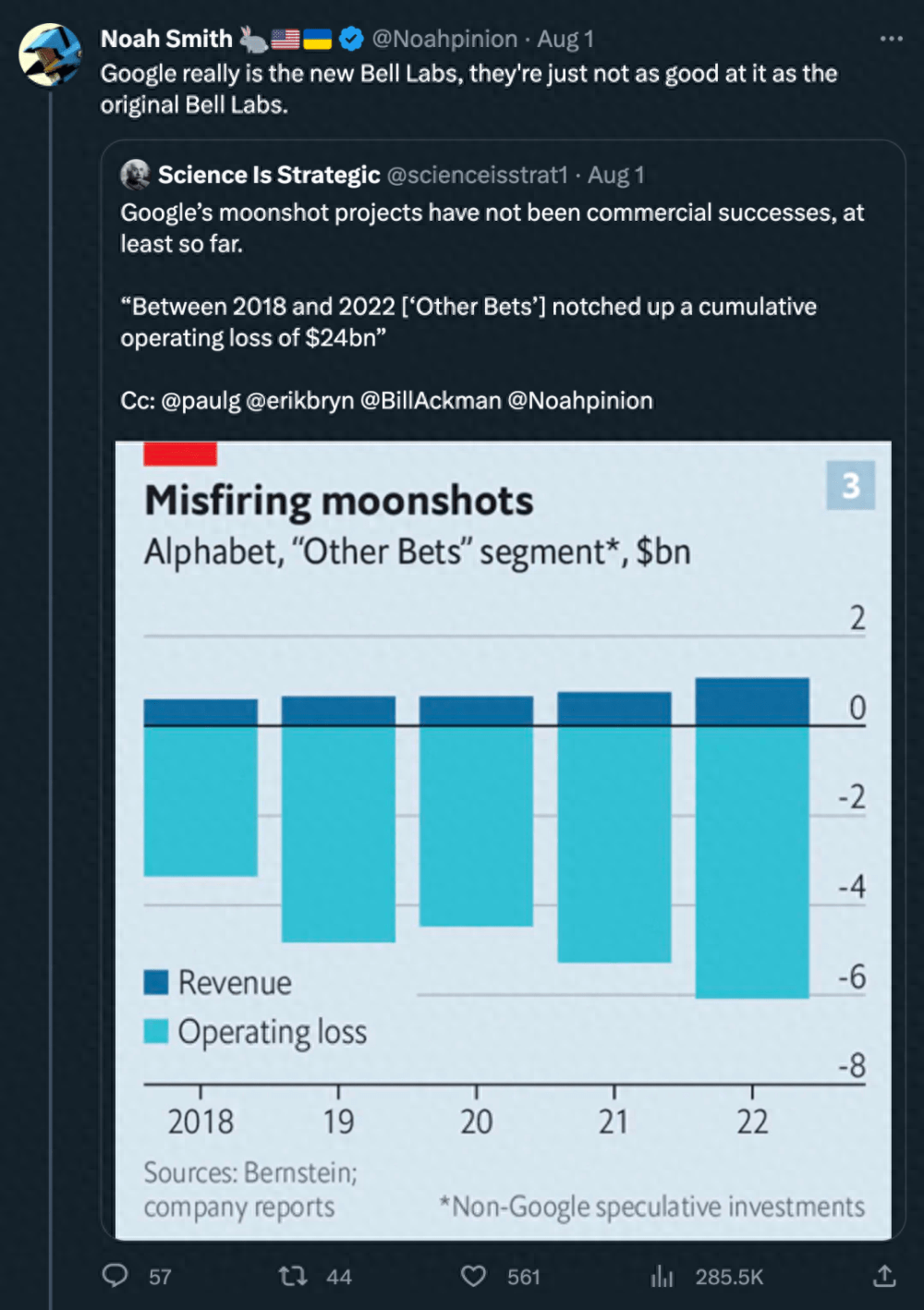

Alphabet 旗下的「Other Bets」也在大手筆投入新的研發。從 2018 年到 2022 年,這些公司的累計運營虧損達到 240 億美元,是同期總收入的六倍多(圖 3)。「Other Bets」至少消耗了 Alphabet 的部分資本支出(去年消耗了 310 億美元),以及 400 億美元年度研發預算中的一大部分。

一個更深層次的問題是,任何新企業都很難有所作為。只有少數幾個行業 —— 比如金融、政府、醫療保健 —— 規模大且不受干擾,足以對 Alphabet 的業績產生實質性影響。征服這些市場需要巨額投資,回報卻不確定,而且沒有一個行業能像搜索廣告領域那樣,為谷歌提供輕資本的準壟斷地位。

在健康領域,Alphabet 旗下有兩家健康子公司 Calico 和 Verily ,在過去六年中向與健康相關的初創企業投資了約 150 億美元。但到目前為止還沒有什么成果。盡管在 12 月,谷歌成為與美國國防部簽訂 90 億美元多年期合同的四家云服務提供商之一,但過去谷歌在采購領域的嘗試遭到了該公司大多數傾向于進步的員工的反對。

在金融領域,Alphabet 投資了金融借貸平臺 Lending Club,并擁有保險和抵押貸款的比價網站,但已于 2016 年關閉。一位對谷歌相關業務有所了解的銀行老板說,這些努力歸根結底是為谷歌的廣告業務服務,以便更好地跟蹤用戶的購買行為,而不是真正試圖成為金融參與者。

此外,Alphabet 還希望成為基于云的 AI 商業軟件領域的一支生力軍,將四分之三的資本支出都用于建設和裝備新的數據中心。為了趕上亞馬遜云服務(AWS)和微軟 Azure,谷歌云在過去幾年里為客戶提供了減價優惠,隨之銷售額以每年 40% 的速度增長。在過去的兩個季度里,該部門首次實現盈利(盡管部分原因是會計變更)。但這是一項周期性業務,而且競爭激烈。微軟沒有公開其 Azure 的業績,但 AWS 已披露的營業利潤率一直在穩步下降,從幾年前的 30% 或更高降至目前的 24%。

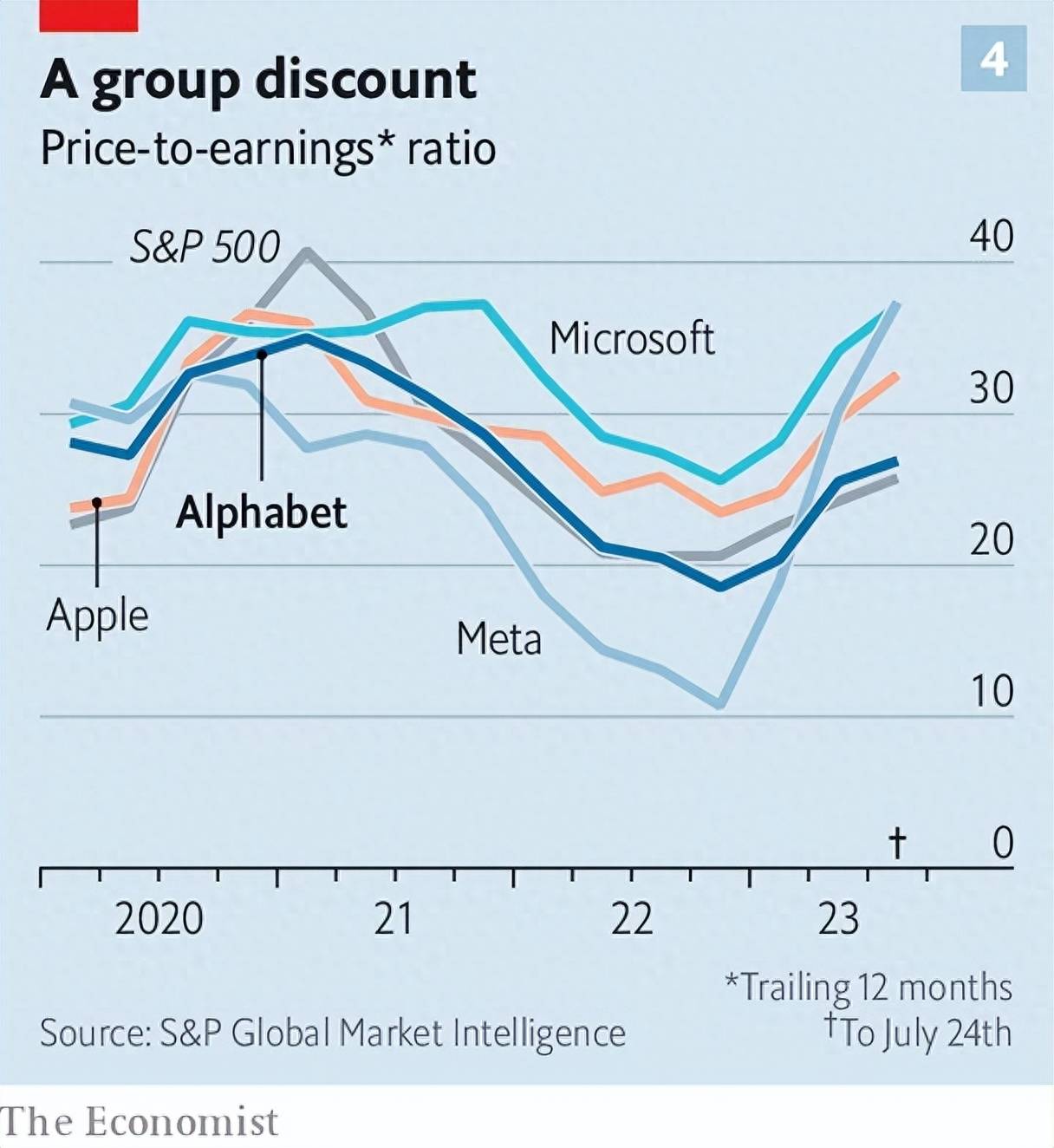

由于營收增長較為困難,一些投資者認為 Alphabet 應通過提高整體利潤率來增加回報。許多人抱怨,Alphabet 股價相對于收益的比值低于蘋果或微軟,也不比標普 500 指數(美國大型企業的整體指數)高多少(圖 4),這讓人感到失望。

核心員工的流失

11 月,當時持有 Alphabet 價值 60 億美元股份的對沖基金 TCI 致信皮查伊先生,并指出 Alphabet 的員工人數太多,接近 19 萬人,是 2017 年的兩倍多。

而且這些人的工資太高。一個典型的谷歌員工的年薪接近 30 萬美元,這比微軟的同行高出三分之二,也是美國 20 家最大科技公司員工年薪的兩倍多。

不過 TCI 似乎暗示了,只要核心業務的豐厚回報能夠掩蓋其分散的資本分配方式,那么這種方式也可以被容忍。

一位前谷歌員工回憶,隨著公司的發展壯大,管理層的人數也不斷增加,甚至有些太多了。「你整天都在與 VP 和 SVP 談判,許多團隊變成了小型王國。一些經理告訴員工不要把自己的目標看得太重。初入職場的工程師表示,休息和歸屬感很容易實現 —— 在等待兌現股票期權的同時盡情享受。」這位員工如此描述。

這種「松弛感」某種程度是刻意培養的。公司的創始人希望培養一種初創企業文化氛圍,以便讓絕妙的 idea 不斷涌現。他們確實做到了:在 I/O 大會上展示的其中一個創意就直接來自一個五人團隊。

但有靈氣的產品往往會被合規審查束縛住。業內人士開玩笑說,不發布產品的最好辦法就是在 I/O 大會上展示。

結果就是,許多有進取心的人離開了公司,使得員工隊伍中的工程師越來越傾向于為內部客戶(即他們的經理)工作,而不是尋求商業上的成功。

比如說,谷歌的 Transformer 論文開創了如今大模型的盛世,但背后的八位作者都已經離開了谷歌,各自創業。

但可以看到,谷歌的管理層正在敏銳地利用 ChatGPT 帶來的危機烏云,強制推行一些「必要的變革」:今年早些時候,Alphabet 裁掉了 12000 人,并將其人工智能實驗室 DeepMind 和 google Brain 合并。7 月 25 日,谷歌晉升資深財務總監 Ruth Porat 為總裁,并新設「首席投資官」一職,負責指導集團的資本分配。

大家怎么看

在報道刊發之后,有人力挺谷歌,也有人質疑,討論的重點主要在于「登月計劃」。

有人表示:「Deepmind、谷歌大腦和 Transformer 論文,老實說,這些永遠改變了世界。」

也有人將谷歌比作新的「貝爾實驗室」,只是不如真正的貝爾實驗室做得好:

對于這個觀點,來自 Meta 的代表 Yann LeCun 站出來反駁:

「不,貝爾實驗室的研究部門從來都不是關于登月計劃的。它會雇用最優秀的科學家組成小部門(通常是 5 到 15 人),并為他們提供資源和大量自由空間來從事他們認為最有前途的工作。這才是取得突破的方式。」

有人回憶了自己在谷歌大腦的工作體驗,也承認真正有意義的成果未必來自于聽上去很前沿的「登月行為」。

「這讓我想起了我加入 Google Brain 時的工作方式。它比 DeepMind 的等級制度要少得多。研究人員基本上自行組織成 3-10 人的項目組,并給予很大的自由來進行探索。在我看來,與登月計劃相比,這導致了更具影響力的研究。」

「登月計劃通常是突破的最后一步,我認為即使在人工智能領域也有許多突破并不涉及或并不需要登月式的努力。」

其實,不只是谷歌,硅谷的科技巨頭都已經開始削減「登月」類型的研發投入。

對此,你怎么看?

參考鏈接:

https://www.economist.com/business/2023/07/30/is-there-more-to-alphabet-than-google-searc