他們通常只能以反面教材的警示意義存在。“再和她混在一起,將來也只能去職校。”這些話,李雪凝和王嫣都不止一次聽過。而這些被打上“失敗”標簽的孩子們,曾經、正在,并且將要經歷些什么,卻少人關心。

如果你以為他們只是少數人,那就錯了。數字會告訴你,這個沉默的“支流”中包含了多么龐大的群體。中國擁有世界上規模最大的職業教育體系——截至2020年,全國共有中高等職業學校1.12萬所,在校生接近3000萬人。

而這些學校里的他們,在短暫地交匯之后,命運的分流仍在繼續。

文 | 常芳菲

編輯 | 易方興

運營 | 橙子

踏入支流

瞞著爸爸,媽媽把學費偷偷塞給李雪凝。那時,她覺得爸爸放棄她了。

來自家人的支持,是從初二那年開始消散的。李雪凝爸爸一直希望她能考上普高,進而成為家族里第一個大學生。但夢想似乎過早破滅。從初二開始,和學校有關的一切話題,在家里都變成了禁忌。她記得,自己的數學補了三年課,最終在2018年河源市的中考里,數學還是只考了三十多分。

“可能(爸爸)覺得我爛泥扶不上墻,放棄我了。”李雪凝說。

與大多數的職校學生一樣,這樣的中考成績上不了普高。她別無選擇,進了廣州一所職校。

決定她命運的談話非常簡短。“你不是一直喜歡畫畫嗎,廣州有職校教這個,去讀吧。”姨夫簡單告知了李雪凝這所職校的消息,然后就“領著她”去了。

16歲的她,就這樣開始了自己的職高生涯。在之前,這所學校的排名、專業,她都一無所知。只是靠直覺認為在計算機、商務英語、電子商務等專業里,“動漫與游戲設計”最可能和她心心念念的畫畫相關。

和全國大部分中職一樣,這所學校入學近乎零門檻,不需要考試、面試,也不限分數、戶籍。只要有初中畢業證書,付得起一學年4000元學費就都可以來。

這里的生源背景也和全國平均狀況持平:李雪凝這一屆只招到一百多個學生,其中只有個別學生的家庭有“產業”可以繼承,沒有升學壓力,剩下的大部分人來自城市底層家庭,很多人曾是留守兒童。

▲ 教師在為汽車維修專業學生講解汽車電路原理。圖 / 視覺中國

有的時候,在中考前,實際上的分流就已經發生了。

家在四川的王嫣和李雪凝匯入了同一條支流。剛上初三,老師從全年級600個學生里,挑出了接近100人去聽一所位于重慶的職校宣講會。大階梯教室,人稀稀落落地坐著。王嫣知道自己被挑出來意味著什么。她就低著頭,強迫自己走神,一個字都沒聽,因為這樣就可以告訴自己,上普高還有希望。

但最終的分數告訴她另一個答案。她的中考分數是494.5,英語扯了后腿。而當年普高的錄取分數線是580分,相差超過80分。

比她更失望的是父母。王嫣的初中是一所不錯的私立學校,小升初的擇校費就交了三萬多。這一次,父母也希望能托朋友想想辦法,“好歹上個普高”,但分數實在差得太多。對方直接冷言冷語拒絕了。王嫣已經別無選擇。

如果你以為她們只是少數人,那就錯了。數字會告訴你,這個沉默的“支流”中包含了多么龐大的群體。中國擁有世界上規模最大的職業教育體系。根據教育部的統計數據,截至2020年,全國共有中高等職業學校1.12萬所,在校生超過2915萬人。其中共9896所中等職業學校,包含普通中等專業學校、成人中等專業學校、職業高中、技工學校。

上一次中職院校引發大規模關注還是在3年前,教育部等九部門印發了《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》提出,要保持職業教育與普通教育規模大體相當。

網上流傳的5:5的分流比例引發了學生和家長的焦慮。而實際上,最近5年,我國高中階段教育招生普職比基本維持在5.8∶4.2左右。這意味著有超過40%的學生將進入職校,大概率喪失成為“大學生”的資格。

在很多人的觀念里,進入支流,也意味著喪失某種可能性。

江蘇徐州一所排名靠前職校的老師李雯玥,描述過畢業后學生們的標準模版——留在當地或者回到老家縣城,在一個不穩定的小企業找到一份月薪3000~4000元的工作,然后找個門當戶對的人結婚生子。

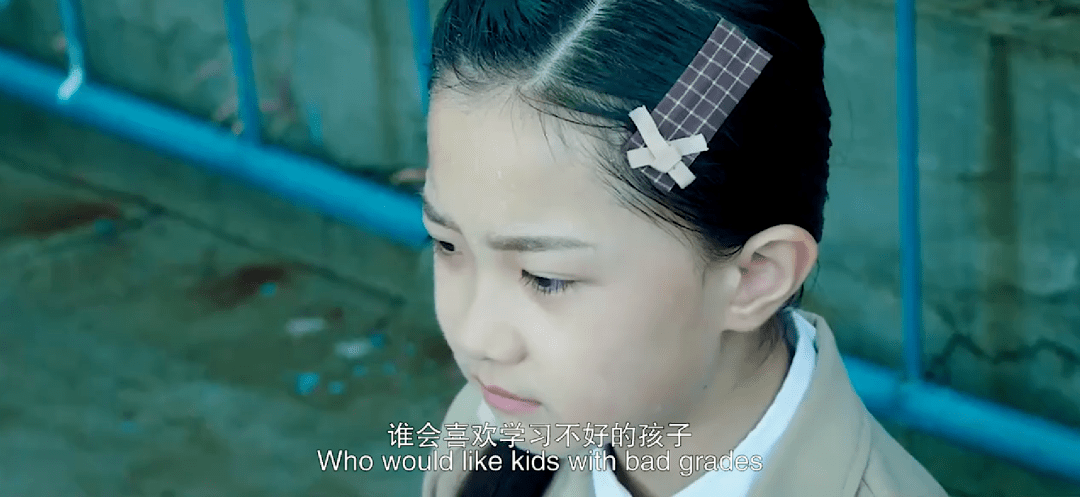

不能成為大學生、喪失“炫耀的資本”,他們通常只能以反面教材的警示意義存在。“再和她混在一起,將來也只能去職校。”這些話,李雪凝和王嫣都不止一次聽過。而這些被打上“失敗”標簽的孩子們,曾經、正在,并且將要經歷些什么,卻少人關心。

▲ 圖 / 視覺中國

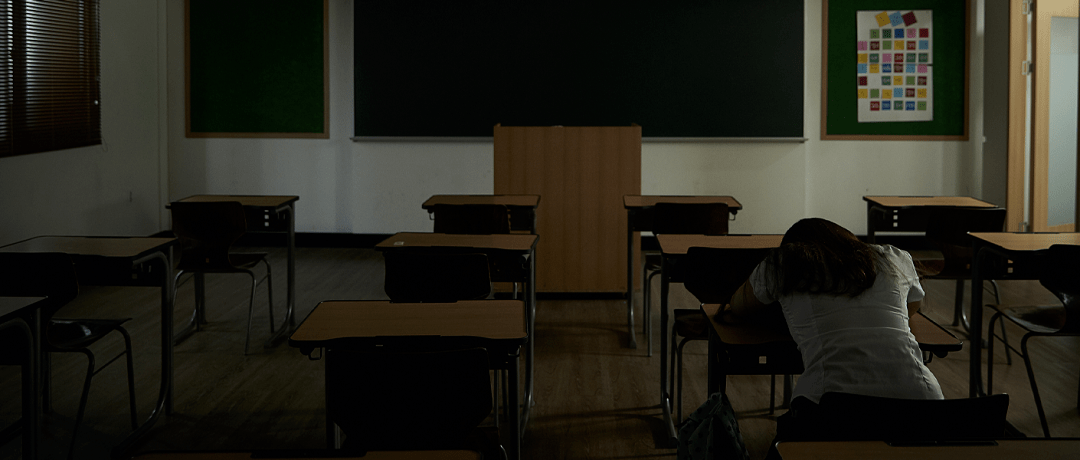

差生的“傷痕”

其實,人與人命運的分流早在更早前就開始了。成績是其中最顯性的標準。

每一個職校學生都帶著“差生”身上相似的傷痕。李雪凝數學不好是從小學三年級開始,只要考試成績不好,老師打她就變得名正言順。好不容易撐到六年級,換成女數學老師,但李雪凝的處境也沒有好轉。只要上課時眼神沒有看著黑板,老師就罰王雪凝走到教室前面罰站。幸運的話,下一堂課的上課鈴打響,她就能坐回去。

英語是王嫣最難過的關口。為了讓聽寫過關,不成為全班唯一被留堂的人,王嫣打過一回小抄。老師發現之后當著全班同學的面把它撕碎,最后還讓其他學生一個字、一個字地數她的檢討是不是寫夠了600字。從那之后,她對英語的態度從試圖跟上進度,變成“題干都不看,全部亂選”,她靠自毀的方式來發泄心里的痛苦。

而英語老師對她的放棄在“請家長”之后。王嫣的父母長期在建筑工地工作,爸爸當工人,媽媽管后勤,幾乎不可能因為任何理由請假。最終,老師只請來了王嫣的姐姐。在發現家長都無暇顧及她的學業之后,老師就徹底把她當成“空氣”,座位安排在離老師視線最遠的角落。

在學校里,這種輕視傳導的速度極快。在同學心中,她們早早成為了不受歡迎的學生。只要她們和朋友一起吃飯,就有成績好的人把對方從桌上拉走。不必使用暴力,甚至不必說任何話,她們就知道了自己在人群中的位置——一個毫不重要、可有可無的人。

而實際上,一開始成績跟不上的原因,并不是真的不想學,而很可能只是因為每個人起點不同。王嫣畢業于市郊的打工子弟小學,英語是從五年級才開始學,老師本身的水平堪憂,為了省事,每次期末考試都把試題答案直接寫在黑板上,讓所有學生謄抄。到了初中她才知道,“中考的英語要閉卷”。

很多職校老師逐漸意識到了這一點:“一個學生的卷面分數,是他的能力、家庭和所有資源綜合作用的結果。責備他不努力,是很粗糙的答案。”

▲ 圖 / 《皮皮魯與魯西西之罐頭小人》劇照

而家庭背景在暗處也起著極其重要的作用。

中國發展研究基金會的跟蹤研究顯示,在廣東、四川、貴州三省30所中職院校中,70%的學生來自農村。而這種局面由來已久,農村學生接受普通高中教育的機會始終低于城市學生,前者大多數都在9年義務教育后步入社會。

包括李雯玥在內的幾位職校老師,表達了完全一致的判斷。在“唯有讀書高”的文化氛圍里,但凡有資源和能力的家長,都會拼盡全力把孩子送進普通高中。

而那些在職校就讀的學生家長,絕大部分是沒有能力、也沒有意愿為孩子的教育繼續投資。職校就像是一個介于家庭、社會之間的托管所,而許多家長對在這里念書的孩子的要求很簡單:“平平安安、不犯罪就可以。”

比起未來,李雯玥總是會回看班上這些職校孩子們的來處。無一例外,她發現這些孩子“身上都帶著傷”。

往往承受這些最低預期的都是女孩。李雯玥授課的幾個班,女生占了絕大多數,而獨生女的數量是0,她們都是家中長女,背負著分擔經濟壓力的責任。作為獨生女,李雯玥是來到職校才真正意識到“重男輕女”背后的意思——不只是零食、關愛的分配,還有資源的傾斜。

每周五放學后,是李雯玥固定的“談心時間”。聊天的對象永遠是女孩。有一次,一個留守多年的女孩,笑著說爸媽要從沿海城市回來了。李雯玥正想為她開心,誰知道她下一句就是:因為弟弟要回老家上小學,爸媽要幫他補習、陪讀。看著她的笑臉,李雯玥就知道她為此流了多少眼淚。“所以我希望女孩子們能更好、再更好一點。”

而除此之外,老師往往要扮演缺位的家長角色。他們往往最先察覺學生的情緒波動。就在上個月,李雯玥在辦公室制止了一個企圖撞桌角自殺的學生。

對方身高一米八五,體重超過200斤,而李雯玥身高只有一米六二,拼盡全力“兩只手就像把螞蟻觸角搭在他身上”。后來李雯玥才知道,這個學生的父母早早離婚,各自組建了家庭,幾乎沒有回來過,孩子只有奶奶一個親人。

▲ 圖 / 視覺中國

制造希望

在職校財會專業任教了5年的李雯玥,最常聽到的問題是“老師,你看我還有救嗎?”除了上課,李雯玥最愛做的事,就是給這些覺得命運只能如此的孩子“制造希望”。

她請過各種各樣有職校經歷、最終靠努力考上本科的學長學姐來分享經歷。臺下幾乎每個孩子“眼睛都是亮的”。這就是李雯玥試圖傳遞的希望——只要努力,職校每個學生都能考上大學。

但她也知道,現實是殘酷的。教師李雯玥所在的已經是當地的一流職校,即便如此,最終非藝體專業的本科上線率也只有15%左右。實際上,來到中職院校,學生依然存在雙重評價體系,考上職校不意味著躺平,占據主流評價體系的,依然是考試成績和升學率。這意味著在職校里,學生們的命運在短暫交匯之后,分流仍在繼續。

而其中的一些人,超越了既定的命運。

“我就屬于這里,我就應該待在這里。”這是念了職校后,李雪凝最深的感觸。坐進廣州的動漫與游戲設計的教室里,李雪凝突一躍成了全班最好的學生。畫畫是她前15年人生中最感興趣的事情,她終于有充沛的時間在課堂里系統學習。

對李雪凝來說,是興趣幫她撕掉了“差生”的標簽。不論是繪畫類的素描、水彩課程,還是3ds Max這類計算機軟件課程,她“從沒低于過90分”,因為她喜歡。

但這并不是一個充滿奇跡的職校。一開始,除了她之外的13個學生也都一到上課就打瞌睡、玩手機。而這種放棄往往是教學雙向的。臺上的授課老師也放任自流,“見多了都麻木了”。但李雪凝決定不放棄。她“帶著大家學習”,一起聽課、畫圖。

除此之外,她還向班主任推薦了幾個同學擔任班干部。李雪凝知道,那些看起來對一切都無所謂的孩子,最渴望的恰恰是來自外界的肯定。

在職校,她遇到了一位上原畫課程的老師,參與過很多大項目的制作,其中包括徐克導演的電影《龍門飛甲》。用李雪凝的話說,“有一身真本事”。她決定好好學,除了吃飯、睡覺,大部分時間都用來想原畫創意,就是為了“讓他看到自己”。

最終,從一個100人的職校出發,李雪凝得到了肯定。視聽語言的老師推薦她參加了廣州市青少年科技創新大賽,和她一組的都是學長學姐,她是年齡最小的一個。整組七八個人為了設計一款茶葉包裝,整整忙活了幾個月。當年參賽團隊超過2000個,而李雪凝的團隊最終入圍了前50名。

雖然和她前30名的目標有點差距,但依然得到了組委會認可,“還見識到了行業里真正厲害的人”,這都是曾經她不敢想的。

也是從那之后,李雪凝第一次主動規劃自己的升學路徑。她一邊實習,一邊用7個月準備本科考試。最終,她考上深圳的大學。這背后代表一種此前她從未預想過的新的可能性。

▲ 圖 / 《墊底辣妹》劇照

在職校,好學生的另一種表現形式,是積極參加各種活動和比賽,為班級、學校爭光。在重慶職校學前教育專業的高考班里,王嫣也成了“好學生”。

一般來說,大型職校會按中考成績,把學生分成高考班和就業班。顧名思義,前者依舊以考大學為目標。除此之外,還可以通過單招、職校高考、3+2、7年一貫制的方式繼續考大學,這些方式的區別,在于招生方式和最后學歷的不同。

轉變的決定性時刻是和班主任的一次放學前的聊天。

在她的設想里,這個211大學的研究生應該有更好的出路,而不是“屈才來帶一群沒什么希望的學生”。但對方只是告訴她,自己也是普通人,樂理知識還沒有學生懂得多。最重要的是,“只要愿意努力、挑戰自我,沒有人是沒有希望的”。這句看起來有點“雞湯”的話,讓王嫣醒過來。

有的時候,能點燃希望的,恰恰只要這么一句微弱而溫暖的話。對她來說,最難的還是第一步——愿意在排練廳的鏡子里看見自己。對于一個從小到大低頭走路的人來說,在所有人面前跳舞就像“要她命”。進入職校前,王嫣從來沒學過跳舞。可她想著班主任的話,為了練功,她每天出晨功起床比初中還早。舞蹈學習得從下腰、開胯開始,再疼,她也不放棄。

期末學校要排節目參賽,專業老師的進度太快,她跟不上。王嫣就把老師的課錄下來,回家之后跟著視頻一遍遍練。努力不一定立刻有所收獲,比賽的時候,她跳得還是不如別人,可沮喪一個晚上,“第二天還是能六點半起床”。

除此之外,她還挑戰自我學了視頻剪輯。剪輯軟件從Premier到剪映,她都是自己找教程、慢慢摸索。到后來,只要班級有節目排練,從策劃、拍攝、剪輯到運營,全部都由王嫣包辦。在初中恨不得變成隱形人的王嫣第一次知道,原來“有存在感這么好”。

她們都從失敗的泥潭中,艱難找到了錨定自我的力量,但這樣的學生仍然是少數。

▲ 圖 / 《墊底辣妹》劇照

命運是一個巧合疊著另一個巧合

3000萬職校生的命運,終究會流向下一個地方。

有些學生可以獲得不錯的未來。4年之后李雪凝就將本科畢業。對她來說,這不只意味著每個月底薪從3000漲到5500元、實現了成為整個家族第一個大學生的夢想,更意味著她在深圳擁有了更多可能。

而王嫣,也在職教高考中順利考上了對口的專科學校,即將成為“大學生”。

似乎只要努力,即便職校生的未來也有很多可能。然而,這只是職校故事里溫馨的一面。除了升學之外,直接就業是職校生的另一條漫長、殘酷的道路。一旦進入職場,除了學習藝體專業的人之外,職校生的起點幾乎全無競爭力。教師李雯玥對這類學生非常擔憂,“直接就業(的學生)往往會在各種中小企業里輾轉,沒有穩定的工作很容易滑向社會最底層”。

一些數據也可以佐證這種擔憂。以長三角為例,2021屆本科應屆生的月平均收入為6484元,而高職生的收入為4984元,其間差距顯而易見。

每個人的人生都像是迷宮,需要一邊耐心尋找有利籌碼,一邊找到最適合自己的道路。對資源充足的幸運兒來說,他們可以調動家庭、外部資源來規劃未來,尋找最佳攻略,而對于更多普通人來說,決定他們命運的,就是一個巧合疊著另一個巧合。

▲ 新樂市職業技術教育中心電子技術應用專業學生在上實訓課。圖 / 視覺中國

四川靈曜教育創始人羅佳林,為許多學生做過學業規劃。她就曾經碰到過不幸的巧合。去年一個職校醫學類專業的畢業生找到她,希望能做進一步職校高考規劃。但第一步,資料收集、確認就出了問題。需要提供的學生高考報名類別家長都拿不出來。

最關鍵的是,學生的體檢顯示他患有2級至3 級的色弱。而根據規定,患有色弱的學生,醫學專業可以不予錄取。在羅佳林和同事們看來完全是常識的信息,不論是學生還是家長,都對此一無所知。這幾乎意味著整個職校“白念了”。她替學生可惜,反復提了兩次,“早點來問問我們就好了”。

也有些人,順著這些巧合做完了一個又一個選擇,巧合就這樣成為了“命運”。剛剛從內蒙古赤峰一所職校的汽修專業畢業的許風就是這樣的人。

初一的時候,他發現自己數學只能考全班倒數第三名;初二會考,物理和生物兩科分數相加還不到100分。那一刻他知道自己肯定只能讀職校。父母對他也沒有任何學業上的要求,去職校,“就相當于找個地方養養身體”。

表面看上去,他對這個“命運”沒有絲毫不滿,也從沒想過改變。到了職校,他依然逃課、睡覺、談戀愛,用“風花雪月”來形容這段日子。用他的話說,“不是讀書的料,升學早就放棄了。”

順著這個命運,他在老家的4S店找到一份修車的工作,職業的上升路徑可以一眼望到頭——3~5年時間從學徒、小工、中工升到“師傅”,六七千元就是這份工作的薪資天花板。現在月薪2000元的許風看上去對未來的工資滿意極了,“那就是神仙”。

直到最后,這種自洽才露出一些縫隙。他羨慕起姐姐能坐在辦公室里做體面的工作,而自己修車的活兒“每天渾身都弄得很臟”。他也從沒有告訴女朋友自己的真實工作,只是用“車企”囫圇帶過。

“如果重新來過是否還會選擇來這里?”我問他。

許風聽了問題之后,罕見地停頓了兩秒回答:

“如果能重來一次,我會努力讀書,再試一試。”

▲ 圖 / 《墊底辣妹》劇照

(文中受訪者均為化名)