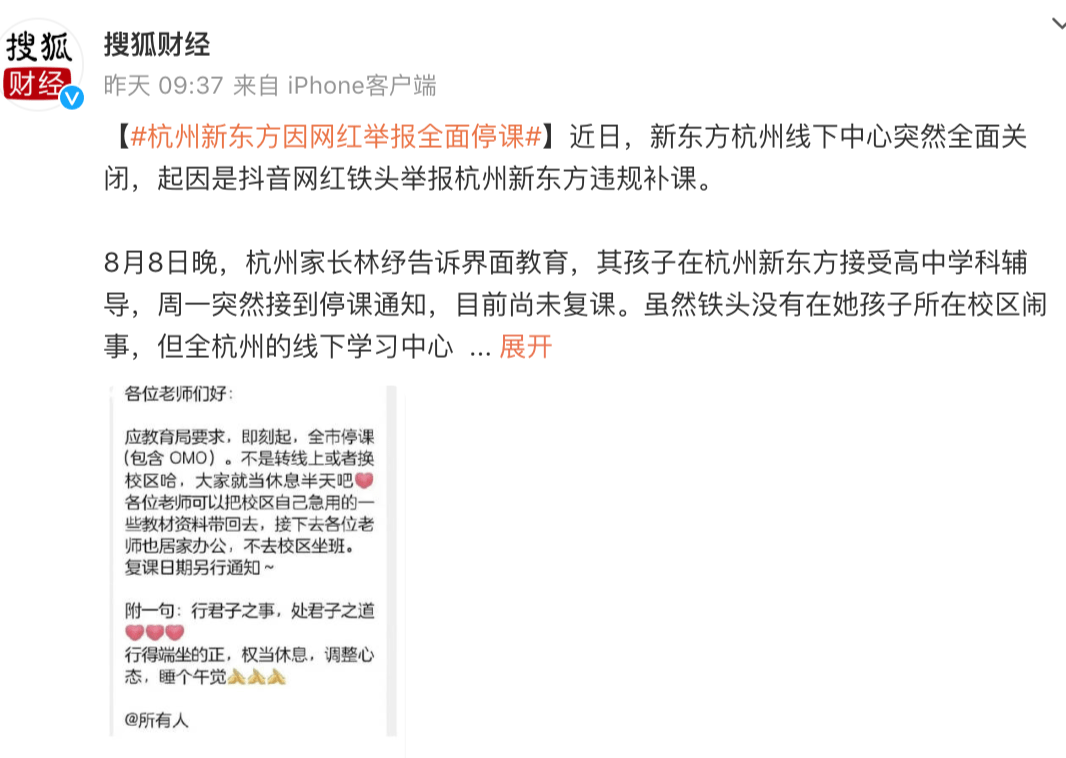

最近,網紅鐵頭把杭州新東方舉報了。

杭州新東方因違規對學生進行學科類補課,目前已經進入停課狀態。

圖源:搜狐財經微博

圖源:搜狐財經微博

本來應該拍手叫好的事情,但當事人卻并不買賬。

本來“雙減”政策就是為了給學生和家長減負。可惜大家在“雞娃”的樊籠中呆的太久,突然被動的停下腳步,真的是進退兩難。

對于很多學習進度慢的孩子而言,總會擔心學校每節課40分鐘根本追不上其他人的腳步。

就像《小舍得》中夏歡歡崩潰地讓崇尚快樂教育的父母給她報課外學科輔導班一樣,在大環境的裹挾下,已經有不少孩子趕在父母之前就焦慮了起來,生怕自己變成內卷浪潮中被拍死在岸上的小魚。

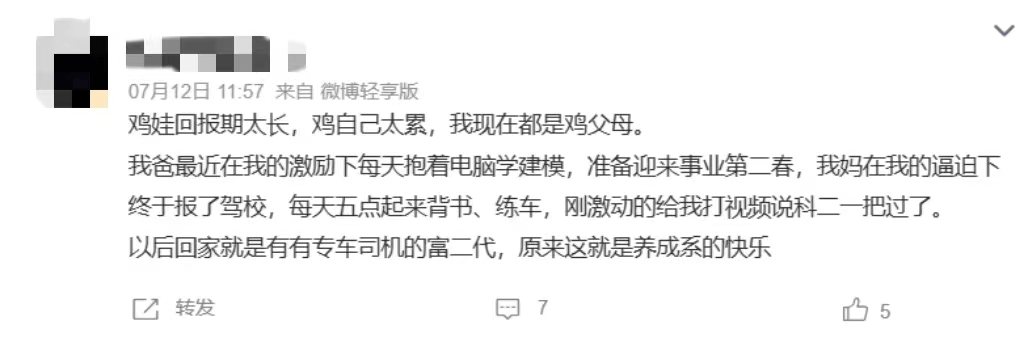

甚至一些父母會在某種時刻突然意識到,自己還沒來得及“雞”娃,反倒被孩子反“雞”。

出門碰見大別墅,小孩子就可能會拽著父母的衣角問:“好漂亮的房子,我們為什么沒錢住在這里?”

孩子的下意識地發出質疑,讓正在刷短視頻的老父親老母親扎了心。

“雞”的養成系

對于幼稚園階段的小朋友,“雞”父母總是無意識的。

懵懂的小小孩兒在看到同學上著帥氣的馬術課、課堂上分享的旅游照背景里來來往往的外國人,只會覺得“好特別,好有趣,我好想試試”。

一如曾經雞娃的父母可能都不知道自己要求孩子攀上的高度有多么不可強求,他們也不知道他們嘴里的大別墅、周游各國和馬術課可能要自己的爸爸媽媽為此奔波多久。

反倒是雞娃的父母一開始就帶有強烈的目的性和操控性,許多小朋友最初只是好奇為什么距離這么近的人與人之間會有那么多不同,并不是著急與同齡人攀比。

可正是這樣純天然的無形之“雞”戳中了爸媽的心窩。

有的培訓班,孩子如果真的感興趣,家長可能一閉眼心一橫就送過去了。

但宴會香檳、出國旅游、別墅宅邸,別說一時半會、有的父母就是終其一生都可能沒機會邁出國門半步,遑論給孩子創造這些條件。

即便放下面子也只能回應:寶寶啊,爸爸媽媽可能沒這個能力給你噢!

孩子似懂非懂,再開口就又是另一次暴擊:那爸爸媽媽,你們要努力啊!

一箭又一箭射在爹媽膝蓋上,從此這座城市又多了兩個傷心的人。

圖源:小紅書

圖源:小紅書

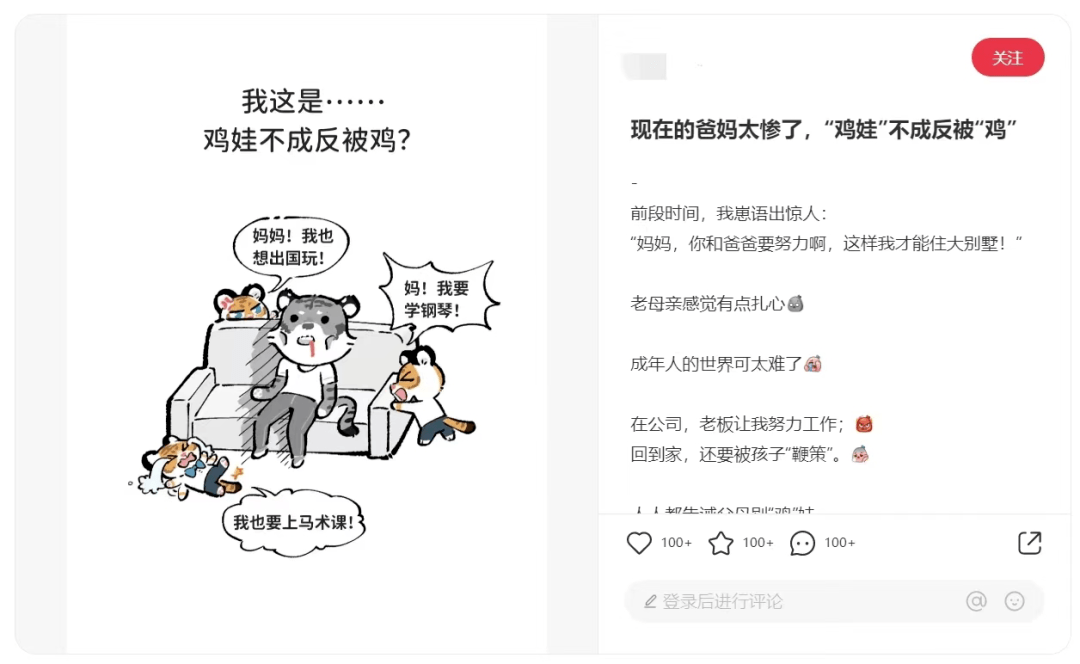

“你積分落戶咋樣了?我看你現在也沒什么事,得趕緊呀!我是只需要學習,你可不能啥也不想。”

圖源:《脫口秀大會》

圖源:《脫口秀大會》

不同于幼稚園小朋友的童言無忌、說過就忘,在小學接受過一段時間教育的孩子顯然已經懂事太多,“雞”起父母來也是刀刀見血。

面對孩子的頭頭是道的說教,受過高等教育的爸媽們很難對孩子予以訓斥——孩子也不是在指責自己,只是像個小大人一樣敦促自己繼續向前:

我都這么努力學習了,爸爸媽媽,你們也要加油啊!

有時候,父母們也想拿出家長的威嚴,翻身反抗。

可是看著孩子則一本正經,一副絕不允許爹媽佛系的模樣:“因為父母優秀的孩子也會更加優秀呀。爸爸媽媽,你們不想我更優秀嗎?”

拿捏爹媽死穴,一語絕殺。

圖源:微博

圖源:微博

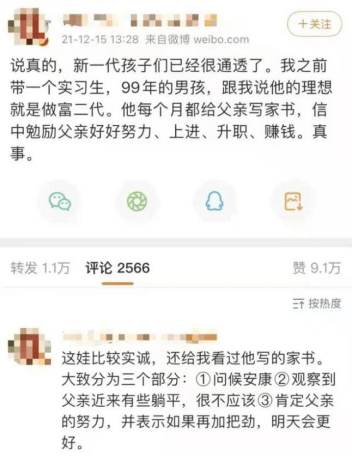

即便是已經成年的子女,似乎也并不打算放過自己都快更年期的爹媽,天天勉勵他們,話術五花八門,有的甚至帶上了點PUA的味道:

“爸爸,你最疼我了,你再加把勁我以后就不需要再吃一次你吃過的苦了。”

“媽,您看您打拼那么久,不趁著資源人脈熱乎多沖刺幾下嗎?”

“嗯?為什么你們還要努力?因為你是我的親親媽媽呀。”

一個兩個,深諳“與其內耗自己不如外耗爹媽”的享樂主義之道,軟硬兼施,有種魔幻現實主義的美。

圖源:微博

圖源:微博

孩子家長,焦慮的二次方

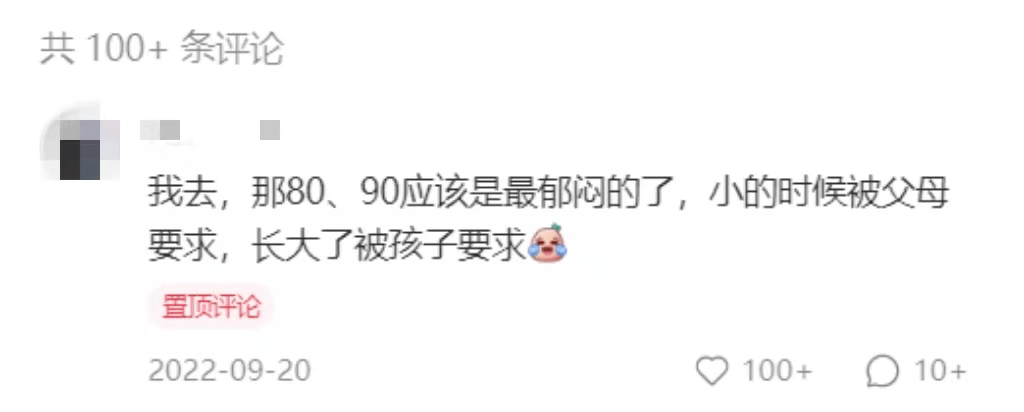

正在經受這娃“雞”自己的父母們,多是80、90后。

想當初,他們這群人被父母“雞”的時候,就嘗試過用“你做不到的憑什么要求我做到”回懟。

沒想到同一話術如今竟被自己的孩子祭出來先發制人。

而那時60、70后父母能以長幼尊卑在上豎子豈敢犟嘴的罪名將反抗壓制。

80、90后父母卻無法說服自己以同樣的姿態武力鎮壓自己家的小朋友,最終因為來自孩子的攻“雞”陷入內耗漩渦。

可以說是楚楚可憐。

圖源:小紅書

圖源:小紅書

這也是如今父母們會被孩子“雞”到的原因之一——現代親子關系的變化。

曾經80、90后原生家庭中的親子關系,更偏向君臣父子的于上下級模式:頂嘴、駁斥,甚至只是提建議都能被扣上大逆不道的帽子

吃過這種苦的80、90后們,在接受了高等教育的熏陶以及先進育兒觀念的影響后,決定成為自己孩子的撐傘人,爭取與孩子成為朋友。

于是,他們的孩子在家里的話語權遠遠高于曾經的他們,他們在面對孩子的犀利言辭時,也更容易自我反省。

圖源:微博

圖源:微博

但要說這群“雞”父母的孩子真的是目無尊長嗎?其實也不是。

畢竟,想給自己創造一個好的成長環境沒毛病。

只是無意間給自己的父母帶來壓力的同時,也或多或少會讓家長覺得委屈。

想當初自己和小伙伴的原生家庭因為時代特殊性,都大差不差,相互攀比也左不過是誰皮筋兒跳得更好、誰撒尿滋得更遠,每家父母都辛辛苦苦賺著血汗錢,自己從未想過、也舍不得“雞”父母。自己還沒享過孩子追求的那些福呢!

這便引出了孩子“雞”父母的第二個原因,社會焦慮氛圍的影響。

時代紅利分化了人群,懸殊的貧富差距所帶來的落差是稚子都能窺見一二的,而這種落差感會隨著成長越來越明顯,有的甚至難以逾越。

對于“與其他人不一樣”的天然惶恐刺激著小朋友的心靈,于是他們只能回家“雞”父母,一遍遍詢問爸爸媽媽自己是否可以擁有其他小朋友都擁有的東西。

除此以外,曾經的孩子信息閉塞,不需要承受潮水般的過載信息量,可現在的孩子主動或被動地接收著從四面八方涌來的信息,讓社會中繁雜的價值觀與內卷的氛圍以前所未有的速度在自己白紙一般的大腦上著色:

補習班、高考、大學、考研、讀研經費、考公、工作人脈......

伴隨著成長,幼時的惶恐便在這本該跟其他孩子一起傻樂的年紀衍生成了焦慮,沒被父母“雞”過的孩子也在龐大的信息流中預知了未來自己需要承受的一切,提前神經緊繃了起來。

可他們暫時沒有能力排解掉這些焦慮,于是只能轉頭將焦慮通過“雞”父母的形式外化,敦促父母再多加把勁:從政的處級沖廳級、打工的職員升經理、做生意的十萬生百萬......

圖源:抖音

圖源:抖音

父母可以教導孩子家庭之間存在差別,懂事明理的孩子也不在少數。

只不過,當爹媽的瞥見孩子面上掩藏不住的羨慕、或是因為焦慮而大把大把掉的頭發時,還是會心里一酸。

//

無論如何,被娃“雞”的時代已然到來。

一如那些被父母“雞”的孩子所要承受的,被娃“雞”的父母們也是天天抓耳撓腮。

內卷的浪潮一波接一波地拍在父母和孩子身上,焦慮似乎從未減少,只是發生了轉移。

只希望未來的社會能夠多一些松弛感,讓孩子不必從小緊繃,父母也不必榨干每一滴心頭血來為孩子鋪路。

畢竟沒有人會喜歡被人步步緊逼的感覺,誰又不想要自己的空間與屬于自己的人生呢?