出品|搜狐財經

作者|汪夢婷

近日,蔡嵩松、葛蘭、周蔚文等知名基金經理接連卸任,再次引起投資者對基金造神的討論。

過去兩三年,公募基金經理中誕生了一批“頂流”,他們憑借某階段的輝煌業績,成為基民眼中的“神”。“頂流”基金經理每次調倉換股,總是萬眾矚目,他們領銜的基金產品,粉絲們真金白銀地捧場。

在2020年底,張坤管理規模一舉突破千億,成為全市場規模最大的主動權益基金經理。在接下來的2021年,劉彥春、葛蘭兩位千億基金經理橫空出世,不少基金經理管理規模也在這一年達到歷史巔峰。

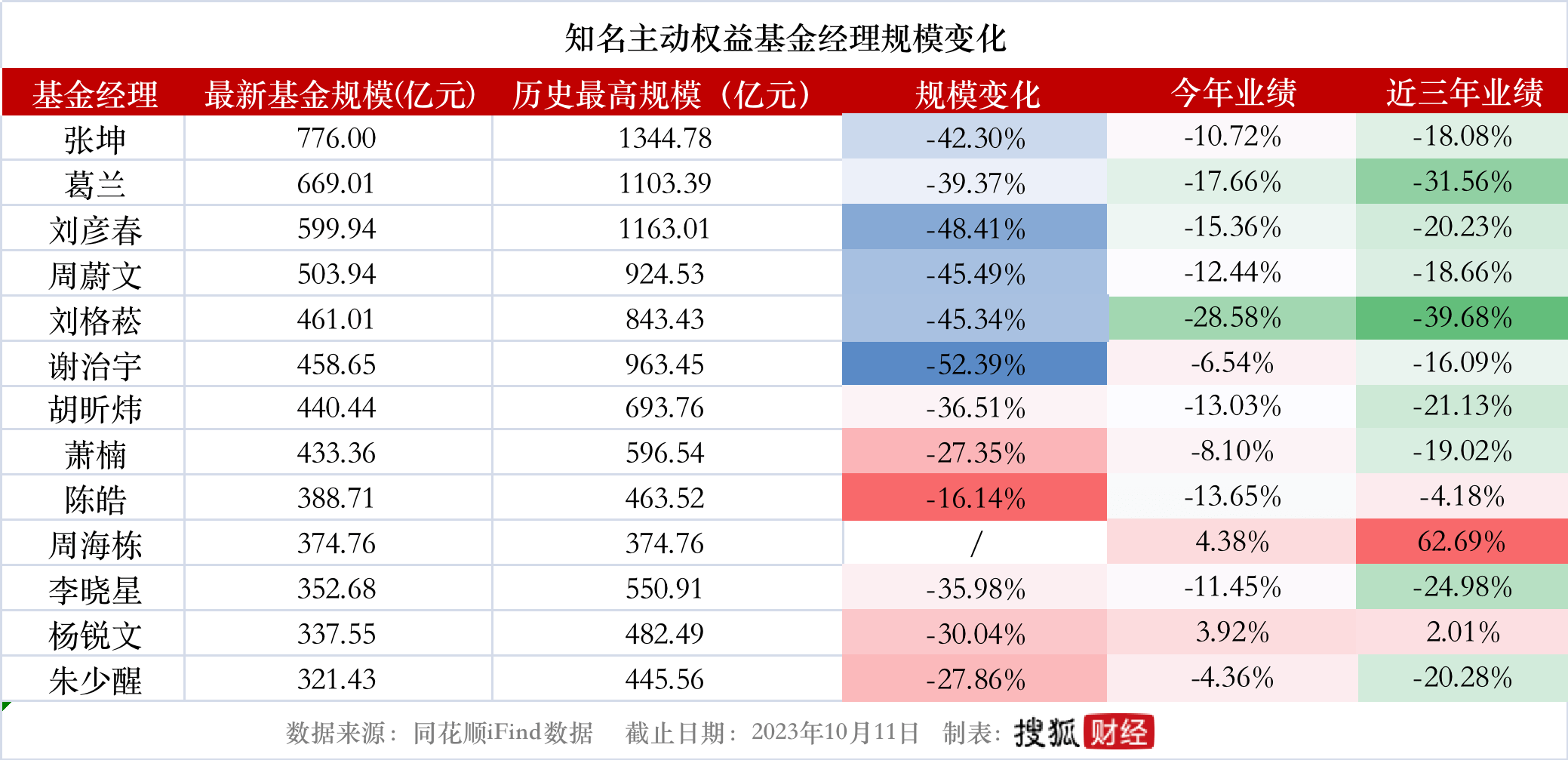

到2023年,“頂流”們的光環效應已黯淡不少,曾說要“永相隨”的“基粉”,在連續虧損下又一哄而散。截至目前,主動權益基金市場已無千億基金經理,張坤、葛蘭、劉彥春在管規模,較巔峰時期分別減少567億、434億元、563億元。

“頂流”帶來的規模效應已逐漸消失,負面效應卻在加速顯現。“造神”不再是一個好策略,“去明星化”成了基金行業的大勢所驅。

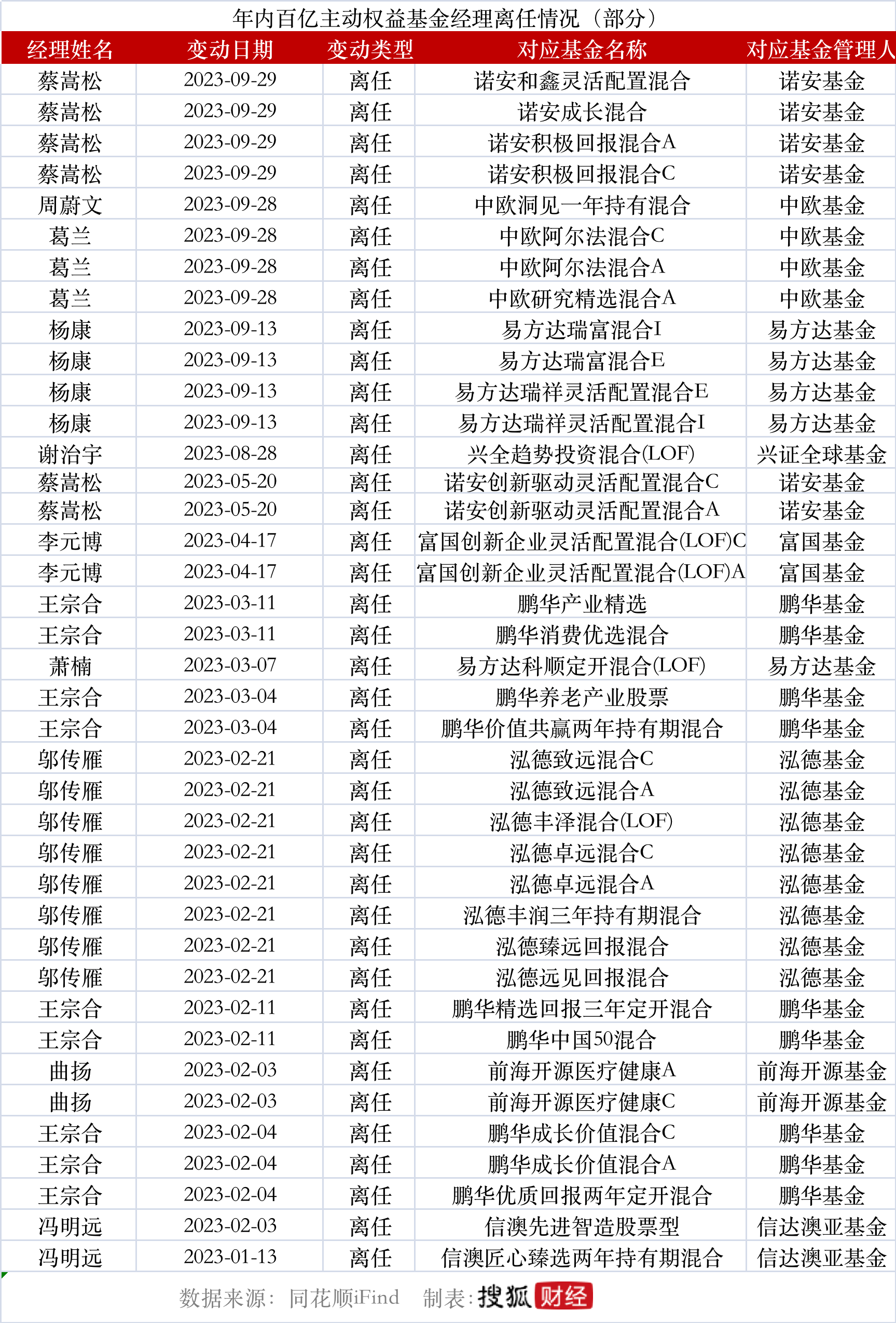

據不完全統計,今年以來,已有超過10位百億級基金經理卸任旗下部分產品。

消失的“千億俱樂部”

兩三年前,乘著市場東風,公募基金經理在規模擴張上登峰造極,“千億俱樂部”應運而生。

2020年四季度末,得益于輝煌的業績,張坤在管基金規模達到1255.11億元,一舉超越劉格菘,成為史上第一位規模超千億的主動權益類基金經理。

不僅如此,張坤成功“破圈”,知名度不再局限于金融行業。他被年輕的基民捧“出道”,對標某娛樂圈頂流“坤坤”,因為業績隔三差五便登上熱搜,還擁有了個人超話,甚至有粉絲自發組建“易方達張坤全球后援會”。

在2021年第二季度,張坤在管規模達到史無前例的1344.78億元。粉絲們真金白銀地踐行著他們的口號,“坤坤勇敢飛,ikun永相隨,坤坤不老,藍籌到老。”

張坤不是第一個被“飯圈化”的基金經理,在他之后,又有兩位“千億頂流”橫空出世。

2021年,劉彥春成為當年度首個規模突破千億的主動權益基金經理。截止第一季度末,他管理的6只基金的總規模從增至1015.80億元,2020年四季度末這一數字為783.23億元,單季度“吸金”約232億元。

劉彥春本人受到投資者熱烈追捧,成了與張坤齊名的“消費男神”,基民在社交媒體稱,“全世界最好的春春,不是李宇春,不是陳小春,而是劉彥春”。

這一年首尾相映,到第四季度末,“醫藥女神”葛蘭管理規模突破千億,達到1103.39億元,成為第一位規模超過千億的女性基金經理,并超過了同期張坤的規模,被譽為“公募一姐”、“葛女神”。

“中歐葛蘭醫藥全, 白酒記得找張坤,消費還看劉彥春”,如日中天的明星基金經理們,一度被傳出要組團參加娛樂節目《天天向上》的消息。

時至今日,市場風云變幻,當年“頂流”今何在?張坤并未卸任任何產品,但規模已縮水至776億元,較巔峰時期回落約567億元。葛蘭、劉彥春最新規模分別為669.01億元、599.94億元,高位回落約434億元、563億元。

規模縮水主要來自業績虧損,據同花順iFind數據,截止10月11日,張坤近三年基金整體虧損18.08%,葛蘭、劉彥春分別虧損31.56%、20.23%。

截至目前,全市場規模超過1000億元的主動權益基金經理,已經不復存在。超過500億元的僅剩4位,超過300億元的主動權益基金經理有13位。

這13位基金經理中,有11位基金經理規模高位下滑超過兩成,其中謝治宇下滑52.39%,不過主要因其今年卸任了一只規模近200億元的基金。張坤、劉彥春、周蔚文、劉格菘均下降超過30%。

統計范圍內,有11位基金經理近三年業績均錄得虧損,表現最差的是廣發基金劉格菘,三年虧損39.68%,今年已經虧損28.58%,另有4位基金經理虧損在20%-30%之間。

電影《大話西游》中有一句耳熟能詳的臺詞,“以前陪我看月亮的時候,叫人家小甜甜,現在新人勝舊人,叫人家牛夫人。”隨著基金凈值的起起落落,明星基金經理光環褪色,逐漸回歸到了本來面目。

年內超10位百億基金經理卸任

在“牛市造神無數,熊市一地雞毛”的吐槽聲中,越來越多的明星基金經理主動“減負”。

截至二季度末,全市場有159名主動權益基金經理管理規模超過百億元,排名前五的是張坤、葛蘭、謝治宇、劉彥春和周蔚文,規模分別為776億元、766.88億元、654.41億元、599.94億元和529.41億元。

上述五位基金經理中,已有三位在今年卸任了名下部分產品。9月28日,葛蘭卸任中歐研究精選和中歐阿爾法基金經理,卸任后其最新規模669.01億元。同日,周蔚文卸任中歐洞見一年持有,管理規模從529.41億元降至503.94億元。

此前的8月28日,謝治宇卸任了興全趨勢投資混合的基金經理,這只明星基金成立于2005年,規模接近200億元,現由董理單獨管理。

謝治宇退出后,在管總規模由654.41億元降至458.65億元。在管基金剩下3只,單獨管理的僅有規模較小的興全社會價值三年持有,規模超過百億的興全合潤、興全合宜均與其他基金經理共同管理。

此外,易方達基金蕭楠在3月份也卸任了一只產品,即易方達科順定開混合,不過該基金規模不大, 僅1.14億元。楊康今年卸任了易方達瑞富靈活配置、易方達瑞祥靈活配置混合等5只產品,目前仍管理20只基金,規模185.19億元。

長期被詬病“一拖多”業績不佳的基金經理曲揚,今年離任了前海開源醫療健康,這只基金規模約18億元。卸任后,曲揚仍管理8只基金,總規模237.37億元。

還有不少明星基金經理“清倉式”卸任,例如蔡嵩松在國慶期間悄然離任所有產品的基金經理。今年上半年,鵬華基金王宗合、泓德基金鄔傳雁也接連離任。

例如,今年2月4日,王宗合卸任鵬華優質回報兩年定開、鵬華成長價值兩只基金,一周后的2月11日,王宗合再次離任鵬華精選回報三年定開、鵬華中國50混合,4只基金超過30億元。

在3月份,王宗合基本每周都在卸任。3月4日,王宗合離任鵬華價值共贏兩年持有期、鵬華養老產業股票;3月11日,卸任鵬華產業精選混合、鵬華消費優選混合;3月25日,卸任鵬華創新未來混合。

4月22日,鵬華基金再次公告稱,王宗合因工作安排,不再擔任鵬華匠心精選混合基金經理。至此,王宗合不再管理任何公募基金。而在2020年第三季度,王宗合管理規模一度達到554.26億元。

據不完全統計,今年以來,已有葛蘭、蕭楠等十多位明星基金經理主動收縮規模,離任旗下基金產品。

從“造星”到“去明星化”

告別高歌猛進的時代,基金經理不再追求規模擴張,紛紛減負,主要出于何種考慮?

財經評論員張雪峰對搜狐財經表示,部分基金經理可能已經完成了既定的投資目標,或需要休息、轉型等。隨著產業結構調整和監管政策的變化,基金行業也面臨新的挑戰和調整,一些基金經理選擇卸任以應對不確定因素。

“管理大規模基金需承擔巨大壓力,責任沉重,可能影響個人身心健康。”經濟學家、新金融專家余豐慧表示,基金規模巨大可能影響個人的投資靈活性,無法在市場上獲取較大回報。

此外,余豐慧認為,當前投資環境多變,不確定性增加,部分基金經理為降低風險而選擇削減規模。

不難發現,近兩年基金經理“明星化”帶來的規模效應遞減,而負面效應正在加速顯現。

“造星運動以內部資源傾斜為條件,造成內部管理的困境,包括基金經理個人管理規模過大的問題、其他優秀基金經理的流失問題等等。”中央財經大學證券期貨研究所研究員、內蒙古銀行研究發展部總經理楊海平表示。

數據顯示,截至目前,包括券商資管、基金公司在內的197家公司中,今年已有超過300位基金經理離任,創近五年同期新高。

“造星帶來的規模擴張效應也不可持續,且基金經理走下神壇時,給基金公司帶來的負面沖擊不容小覷。”楊海平還提到,“造星對基金公司品牌建設的助力被扭曲,對基金經理的過度包裝,使公募基金的整體實力被忽視。 ”

當前,“去明星化”已成大勢所驅,這對于基金公司有何影響?是否會提升投資者體驗?

楊海平表示,淡化基金經理明星IP,基金公司能更加扎實地開展投研能力建設、團隊建設,充分發揮核心人才的作用,更好地打磨風格、策略、產品、渠道,適應公募基金管理、運營數字化、基金管理人團隊化的發展方向。

“投資者的體驗其實并不在于基金經理是否為明星,而在于產品設計、渠道管理、消費者權益的保護以及投資全流程的陪伴與溝通。”楊海平稱。

張雪峰則認為,基金經理“去明星化”,能促使投資者更加理性地選擇基金產品,而不是盲目跟風追求個別基金經理。基金公司可以依靠整體團隊的專業能力和風險控制能力,提供更為可靠的投資服務,增強投資者的滿意度和信任感。

“對于個別有著特殊影響力和廣泛認可的基金經理,依然會保持一定程度的個人IP,以賦予其產品更高的吸引力和市場競爭力。”余豐慧表示。